"هل أتركها تموت إنقاذاً لها من الفقر والعذاب؟". ما أقسى هذا السؤال، بل ما أقسى هذه الكلمات المروعة التي كتبها الفنان التشكيلي المصري حامد عبد الله في مذكراته، وهو جالسٌ بجوار زوجته النائمة، ليطمئن من أنها ما زالت تتنفس بعد ثلاثة أيام من الجوع الكافر في العاصمة الفرنسية باريس.

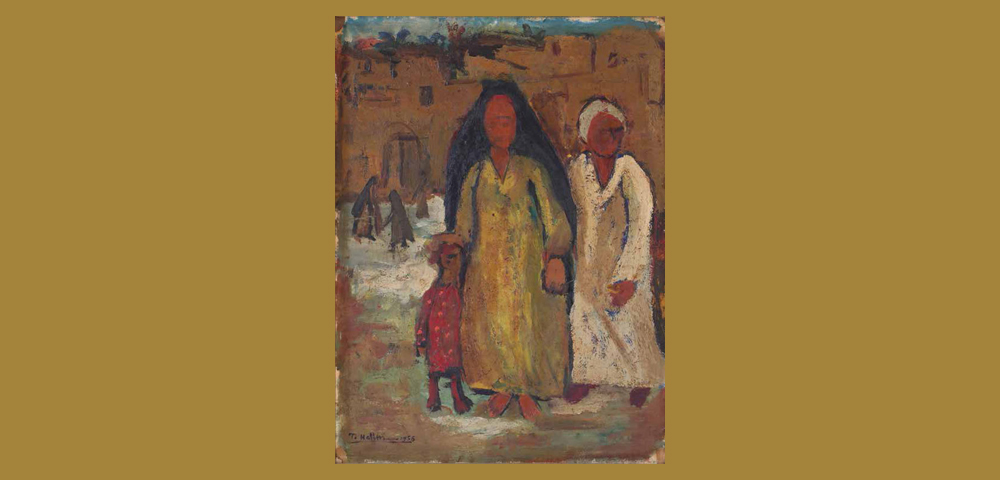

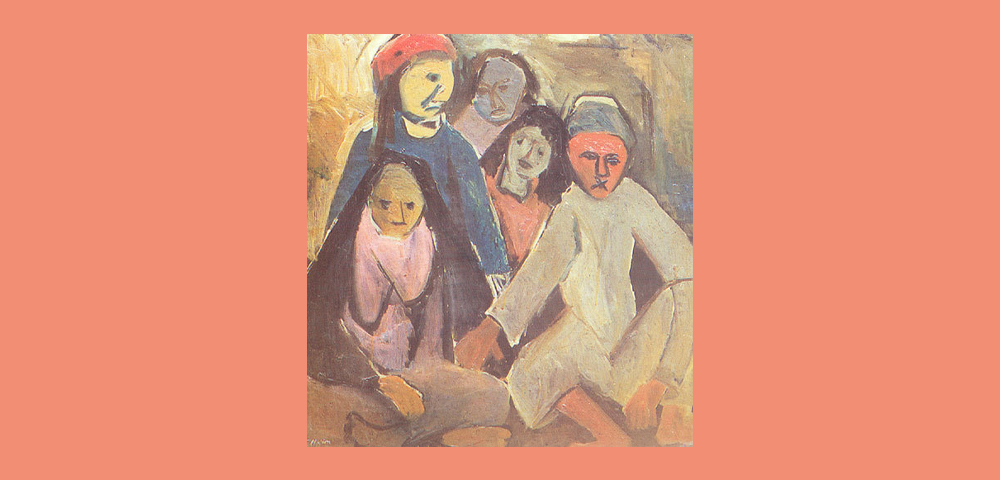

ماذا يقول المرء، حين يعرف أن هذه الزوجة النائمة؛ هي الفنانة التشكيلية تحية حليم، سليلة الباشوات، وتربية القصور؟! لكنها نداهة الفن التي جذبتها من يدها إلى خارج القصر، لتخوض مغامرتها الضارية في الحياة، تُقابل حبها الوحيد، فتصر على الزواج منه، وتهجر القصر نهائياً، وتعيش مع الزوج الفنان الشاب، حياة الفقر والعوز، فتقاوم بالرسم، لكن الزوج يُمزق لوحاتها، فيتملكها الحزن، ثم تنهض من جديد، حتى تضع خيانة الزوج حداً لهذه العلاقة المؤذية، لتعيش الفنانة بمفردها، تغمس –كما قالت هي- فرشاتها في دم الحياة، لتخرج اللوحة حية نابضة، بلون الطمي، وملامح الوجوه المصرية السمراء، ووهج العيون في أقنعة مقابر الفيوم.

المصير القاسي من الوحدة والعزلة، لم يكن من نصيب تحية حليم وحدها، بل كان مشتركاً إنسانياً بينها وعدد من الفنانات التشكيليات، اللواتي أخلصن للفن، حتى الرمق الأخير من حياتهن، لكن الإخلاص والعطاء الفني من جانبهن، لم يُقابلا سوى بالتهميش والنسيان

وتمر السنوات وتحية حليم تواصل عزف سيمفونيتها التشكيلية إلى أن تُصاب أصابعها بالروماتويد، فتقل قدرتها على الإمساك بالفرشاة، فترتكن إلى العزلة، وتعيش سنواتها الأخيرة في وحدة مطلقة- بعد أن انصرف الجميع عنها- مؤتنسة بقططها، وما تبقى لديها من لوحات.

هذا المصير القاسي من الوحدة والعزلة، لم يكن من نصيب تحية حليم وحدها، بل كان مشتركاً إنسانياً بينها وعدد من الفنانات التشكيليات، اللواتي أخلصن للفن، حتى الرمق الأخير من حياتهن، لكن الإخلاص والعطاء الفني من جانبهن، لم يُقابلا سوى بالتهميش والنسيان، وربما علينا ألا نُرجع هذا التهميش إلى أسباب جندرية، فبتتبع للحركة التشكيلية المصرية على مدار تاريخها، سنجد أنها ملأى أيضاً بالمهمشين والمنسيين من الفنانين الذين ذاقوا مرارة الصمت تجاه إبداعهم، وظلوا في وحدتهم، يُلونون هذه المساحات البيضاء من الصمت، في لوحاتهم النابضة بالحياة، بعضهم من مات في الغربة وهو يحمل فوق كتفيه تماثيله ولوحاته باحثاً عن التقدير الذي افتقده في وطنه، مثل جمال السجيني الذي توفي في إسبانيا، وبعضهم من مات بالسكتة القلبية في عز شبابه وعطائه الفني ثم يُسدل الستار عليه وكأنه لم يوجد، مثل سعيد العدوي، ومنهم من مات موتاً جنائياً وحشياً على يد مجهولين في مستشفى الأمراض النفسية بالعباسية وهو الفنان والناقد محمد شفيق.

كل هذه التراجيديا التي صبغت حياة المضطهدين والمضطهدات في أرض التشكيل المصري كانت دافعاً ومحرضاً لواحد منهم هو الفنان والناقد عز الدين نجيب، أن يقوم بتخليد ذكراهم/ذكراهن، ولملمة أشلاء سيرتهم/سيرتهن الذاتية المبعثرة، في عملٍ ملحمي وبطولي، وهو الكتاب الاستثنائي "فنانون وشهداء". وقد خص عز الدين نجيب، الفنانات المنسيات بفصلٍ في كتابه، تحت عنوان "فنانات في صقيع الوحدة " ومن بين هؤلاء الفنانات: تحية حليم، مرجريت نخلة، وعفت ناجي.

في هذا الفصل- كما في غيره من الفصول- مزج عز الدين نجيب بين السيرة الذاتية والحياتية للفنانات وتجاربهن الفنية، متتبعاً التحولات التي طرأت على أعمالهن عبر تنقلهن بين المدارس الفنية المختلفة من التأثيرية والتعبيرية، والواقعية التعبيرية، وغيرها من الاتجاهات التي ساهمت في خلقهن لمشروعات تشكيلية متنوعة ومتجددة.

تحية حليم... السمو فوق الآلام والمعاناة

لأبوين من أصل شركسي، ولدت تحية حليم يوم 9 أيلول/سبتمبر 1919. الأب كان أحد كبار الضباط بالسودان، وقد حصل على رتبة البكوية. والأم كانت عازفة كمان ورثت موهبتها عن أمها اليوزباشي جولنار، العازفة في بلاط الخديوي إسماعيل. عاشت تحية في القصر الملكي ودرست في المدارس الفنية بعض الوقت، ثم هجرتها لتدرس فن الرسم في المنزل أو في مراسم مشاهير الرسامين في ذلك العصر، مثل الفنان اللبناني يوسف الطرابلسي. حتى جاء اللقاء الفارق في حياتها عام 1943، حين التقت الفنان المصري الشاب حامد عبد الله، وكان يُشرف على مرسم مفتوح لتعليم الهواة من أبناء الطبقات الراقية. كان تأثير حامد على تحية طاغياً، فقد انبهرت بفنه ورسوماته القوية حين التحقت بمرسمه، وبعد الانبهار بفنه، وقعت الشابة الصغيرة في الحب، ليتزوجا حامد وتحية عام 1945.

وكما يحكي عز الدين نجيب، فقد انتقلت تحية إلى حياتها الجديدة بحقيبة ملابسها، ومبلغ صغير من المال، لكن هذه الحياة الجديدة كانت ذات طابعاً مأساوياً، حيث عاش الزوجان حياة الضنك والفقر، متنقلين بين غرف الفنادق الرخيصة أو البنسيونات الصغيرة في مدينة الإسكندرية، وهناك أقاما معرضهما الفني المشترك. وبجوار حياة الضنك هذه، برزت المشكلة الأفدح بالنسبة للفنانة الشابة، فالزوج، كان يُحاول فرض هيمنته الفنية عليها، ذات مرة رآها جالسة على الشاطئ ترسم إحدى لوحاتها، فاقترب منها، قائلاً بسخرية: مش كدا الرسم يا تحية، لترد عليه وهي محتضنة لوحتها كطفلتها: لا تمد يدك. هنا استشعرت تحية حليم خطورة هذا الفنان الذي يسعى إلى إلغاء شخصيتها الفنية، وبعد مرور أقل من عام على هذا الزواج، أصرت على الطلاق، حتى نالته، ومع إصرار حامد عبد الله على الاستمرار، عادت إليه مرة أخرى بعد ثمانية أشهر من الانفصال.

في عام 1949، سافر الزوجان إلى باريس، حتى تستكمل تحية حليم دراستها الفنية، وكانت هذه هي المحطة الأكثر إيلاماً في حياة الزوجين؛ كانا يعيشان بـ25 جنيهاً، ترسلها أم الفنانة شهرياً إليهما. كانت تحية تدفع نصف المبلغ لإيجار غرفة الفندق، والنصف الآخر للمصروفات الدراسية والمترو. ولم يكن يتبقى للطعام والمعيشة شيء يذكر. وهنا يحكي عز الدين نجيب: "عبثاً حاول الزوج الحصول على عمل أو بيع لوحاته، وأصرت هي على ألا يستدينا مهما كان الثمن وبلغت الأمور بهما حد الجوع الفعلي، إلى أن ظلا في إحدى المرات ثلاثة أيام بدون طعام. ولما كان زوجها مدخناً فقد كان يضطر إلى جمع أعقاب السجائر التي دخنها حتى يستخدمها مرة أخرى. أما هي فكانت تحرم نفسها من الإفطار إذا تصادف ثمنه كي توفر ثمن تذكرة المترو للذهاب إلى الأكاديمية المجاورة لحي الشانزليزية".

لم تكن حياة الفقر والضنك هي ما تُعذب تحية حليم، إنما استخفاف زوجها برسوماتها، حتى أنه –بحسب روايتها لعز الدين نجيب- قام بتمزيق مجموعة كبيرة من رسوماتها، لتطلب الانفصال للمرة الثانية، وتتركه وتُقيم في مدينة الطالبات. لكنها عادت إليه مرة جديدة، وفي عام 1951 انطلقا معاً في رحلة إلى عدد من الدول والمدن: لندن، البرازيل، فينيسيا، بكين، وموسكو، حيث أقاما العديد من المعارض المشتركة، وحققا نجاحاً كبيراً. وابتسمت الحياة في وجه الفنانة الشابة، حيث باعت عدداً من لوحاتها، التي حازت على إعجاب كبير من جانب نقاد وفنانين عالميين. لكن هذه الابتسامة كانت قصيرة الأجل، فالزوج صمم على السفر إلى الدنمارك، وهناك تعرف على السيدة التي أصبحت زوجته في ما بعد، وتم الانفصال بين تحية وحامد في عام 1957.

لكن القدر كان يخبئ لتحية حليم، تعويضاً هائلاً عن هذه المعاناة وهذا الجرح القاتل، ففي العام نفسه، بعد الانفصال، حازت الفنانة على جائزة جوجنهايم بنيويورك، وكان ضمن أعضاء هيئة التحكيم كما يذكر عز الدين نجيب"الناقد العالمي الشهير هربرت ريد، فضلاً عن صاحب المتحف نفسه سيمون جوجنهايم، الذي جعله عشقه لفنها يقتني لوحة ويضمها إلى مقتنياته الخاصة بمنزله". وكان لحصول الفنانة على هذه الجائزة المهمة تأثير رائع على حضورها العالمي، حيث أصبحت أعمالها مطلوبة للعديد من المتاحف الدولية، وأصبح اسمها ضمن أكثر موسوعة للفن العالمي، وتلقت العديد من الدعوات لإقامة معارض لها في عواصم أوروبا حيث استضافتها كل من ألمانيا، يوغوسلافيا، بولندا، والسويد، التي اقتنت لوحتها المسماة: "الإنسان".

غنائية الشرق والتوحد مع الكون

رغم ما عاشته تحية حليم من معاناة وآلام مبرحة، إلا أنها -بحسب تعبير عز الدين نجيب- كانت تنتمي إلى مدرسة الحياة في جوهرها وليس في مظهرها حيث "ترى الوردة بين الشوك، ترى المقاومة في قلب الضعف، وأخيراً ترى الحب سلسالاً يأتي من أعماق حضاراتنا القديمة، ومن دور الطين الرابضة في الجبل وفي أحضان قرى النوبة والصعيد وفي نضال الإنسان من أجل الخبز والحرية".

وهكذا امتزجت في لوحات تحية حليم مؤثرات الفن الفرعوني والفن القبطي وكذلك الفن الشعبي على جدران بيوت الفلاحين، ومثلما ازدحمت لوحاتها بالأطفال والصبايا والنساء، في مزيج لوني وتكوين مبهر، وكأنه غناء مرسوم، فقد اندمجت وتضامنت كفنانة وإنسانة مع قضايا التحرر الوطني في الخمسينيات في مصر وفلسطين ودول إفريقيا، وكذلك جسدت في لوحات ملحمية عملية بناء السد العالي وكذلك ملحمة العبور.

رغم ما عاشته تحية حليم من معاناة وآلام مبرحة، إلا أنها -بحسب تعبير عز الدين نجيب- كانت تنتمي إلى مدرسة الحياة في جوهرها وليس في مظهرها حيث "ترى الوردة بين الشوك، ترى المقاومة في قلب الضعف، وأخيراً ترى الحب سلسالاً يأتي من أعماق حضاراتنا القديمة"

وفي رؤيته النقدية لتجربتها الفنية يقول عز الدين نجيب: "أسلوب تحية أفضل شاهد على العلاقة الوطيدة بين المحلية والعالمية، فالرائي للوحاتها في أي بقعة من العالم يُدرك من الوهلة الأولى عمق مصريتها، وكأن تلك اللوحات اكتشفت حديثاً داخل أثر فرعوني، أو كأنما صاغتها يد فنان فطري من أعماق الريف".

ومع كل تلك الخصوصية المصرية وهذا الإحساس العارم بالبيئة، فثمة قرابة –بحسب ما ذكر عز الدين- بين إبداعات تحية حليم وكثير من فناني المدرسة التعبيرية في أوروبا، لكن ما يُفرق فن تحية عن رواد هذه المدرسة من الفنانين الأوروبيين، ما يعكسه من غنائية الشرق وإشراقة وصفاء الروح وتوحدها مع الكون.

في أيار/مايو عام 2003، توفيت تحية حليم وحيدةً في شقتها بالزمالك، بعد نصف قرن من العطاء الفني وسنوات طويلة من المعاناة، وبالرغم من العروض السخية التي كانت تنهال عليها في السنوات الأخيرة لبيع آخر ما تبقى لديها من لوحات، ورغم حاجتها إلى ثمنها لتنفق بها على علاجها ومعيشتها، إلا أنها رفضت كل العروض، وآثرت أن تهب هذه اللوحات الباقية إلى وزارة الثقافة ليكون مقرها هو متحف الفن الحديث.

غير أن هذا السخاء من جانب الفنانة لم يُقابل إلا بالجحود والنكران، سواءً في السنوات الأخيرة من حياتها، حين انفض الجميع من حولها وتركوها تلاقي مصير الوحدة القاسي، وكذلك بعد موتها؛ فمن يتذكر تحية حليم اليوم؟

رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.

لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.