في الأسابيع القليلة الماضية كنت أحاول جاهداً أن أهرب من الحياة، ولم يستطع أحد أن ينقذني سوى عباس كيارستمي (1940-2016). تحديداً منذ عام واحد تعرفت عليه من خلال فيلمه طعم الكرز. لم أنتبه له كثيراً، ولأن "الحكايات التي تنتهي، لا تنتهي مادامت قابلة أن تروى"، كما تقول رضوى عاشور، عدت إلى سينما كيارستمي هذه المرة بمزيج من الشاعرية والواقعية المرة التي يمثلها عباس في أفلامه بشكل مغاير، ووجدت أنه يعيد صياغة المعاني في ثوب جديد.

تنقلتُ في عوالم كيارستمي التي تكتسب جديداً في كل مرة، واخترتُ أن أتحدث عن ثلاثية كوكر حينما هّب في رأسي ذلك السؤال الحائر: هل يمكن أن تعيشَ مأساةٌ كالزلزال الذي وقع في إيران عام 1990 في وجدان المشاهدين من دون ثلاثية كوكر؟ بمعنى آخر ما الذي يدفع روادَ السينما إلى الاحتفاء بفجيعة كهذه دون سينما كيارُستمي.

من هنا بدأتُ أبحث عن فلسفته في الحياة، بمشاهدة أفلامه تباعاً، ولكن ما استوقفني هو رؤيته للسينما والفن، فيقول بمناسبة الذكرى المئوية للسينما في باريس عام 1995 في كتاب "عباس كيارستمي، سينما مطرزة بالبراءة"، ترجمة أمين صالح: " السينما هي نافذة تطلّ على أحلامنا والتي من خلالها نتعرّف على أنفسنا على نحو أيسر. بفضل المعرفة والشغف المكتسب، نحن نحوّل الحياة وفقاً لمدى استفادتها من أحلامنا". ربما يفسر ذلك المنطق بساطةُ كيارستمي التي تتخللها صورةٌ مركبة على كافة الأصعدة الفكرية والبصرية، وأقول إنه ليمكنه أن يصنع فيلماً بكاميرا موجهة طيلة الوقت إلى حائط أو إلى السماء.

"السينما هي نافذة تطل على أحلامنا والتي من خلالها نتعرّف على أنفسنا على نحو أيسر. بفضل المعرفة والشغف المكتسب، نحن نحوّل الحياة وفقاً لمدى استفادتها من أحلامنا" المخرج الإيراني عباس كيارُستمي

لم يتح لي ميلادي في نهاية القرن العشرين أن أحضر له فيلماً في السينما، ولكن لن يصبح ذلك أملاً بعيد المنال، فكما عُرض "الأب الروحي" بمرور 50 سنة على بثّه، سيأتي الدور لأفلام عباس كيارستمي يوماً ما. حالة شاعرية تنتابني كلما دخلتُ عالمه، إذ أشعر أنني كمن ترك قدمه على شاطئ البحر يتخللها الماء.

"المقعد في صالة السينما ذو عونٍ أكبر من أريكة المحلّل النفساني. بالجلوس على مقاعدنا في الصالة نكون متروكين مع وسائلنا الخاصة، وهذا المكان ربما هو المكان الوحيد الذي نكون مقيدين إليه بإحكام، وفي الوقت نفسه نكون متباعدين بعضنا عن بعض: وتلك هي معجزة السينما"؛ هكذا اعتقد كيارُستمي.

"أين منزل صديقي"، رحلة البحث عن الحياة

حين بدأ الفيلم إلى أن انتهى كدت أجن، أضرب كفاً على كف كما يقال، كيف لفكرة شديدة البساطة أن تتحول إلى هذا القدر من الإبهار، تدور أحداث الفيلم في قرية في شمال إيران. يكتشف الطفل أحمد عندما يعود إلى منزله أنه أخذ دفتر زميله بالخطأ، هو الذي كان قد هدّده المدرس بالطرد من المدرسة إذا لم يأت بواجبه المدرسي غداً. هنا بدأت الورطة، وقرر أحمد انتهاز فرصة الذّهاب لجلب الخبز، كي يبحث عن منزل صديقه الذي لا يعرف مكانه بالتحديد، فيجوب الأزقة بحثاً، ويشعر بغربة الحياة حينما يسأل أو يستمع إلى حكايات الكبار.

تدهشنا رؤية كيارستمي للموقف، وكيف يصور الرحلة سيراً على الأقدام. الرحلة التي تتجاوز كونها رحلةَ البحث عن المنزل، فهي ترنو إلى ما هو أبعد كما يصف كيارستمي: "الرحلة تشكل جزءاً من ثقافتنا، وهي مرتبطة بالصوفية. بالنسبة لنا ما هو حقاً هام ليس الهدف الذي نرغب في الوصول إليه وتحقيقه، بل الطريق الذي يجب أن نسلكه للوصول إلى هناك".

المقعد في صالة السينما ذو عونٍ أكبر من أريكة المحلّل النفساني. بالجلوس على مقاعدنا في الصالة نكون متروكين مع وسائلنا الخاصة، وهذا المكان ربما هو المكان الوحيد الذي نكون مقيدين إليه بإحكام، وفي الوقت نفسه نكون متباعدين بعضنا عن بعض: وتلك هي معجزة السينما

من هنا نفهم لماذا قرر كيارستمي أن يضع العقبات في وجه الطفل؛ أن يسمع على مضض جهلَ جده في طريقته التربوية، أن تبدو أهدافه البسيطة عبئاً على الكبار، فلا يولونه اهتماماً. ولا يساعده لاحقاً سوى رجل يعش في الماضي ويطرح أسئلة مهمة لا يجيب عليها أحد ولا حتى الزمن. لم يفهم لمَ يغير الناس الأبواب القديمة مادامت على حالتها؟ فقط لأنهم سمعوا أن الأبواب الحديدية تدوم أكثر.

أمتزج العجوز بالطفل في صورة ضبابية. كان يريد العجوز أن يتحدث حتى لو إلى طفل، وأحمد لا تجوُّلَ في خيالاته سوى البحث عن صديقه.

قلت لأمي ذات مرة حينما طلبت مني أن أشتري بعض الخضروات: "كان الطفل خفيف الظل"، فردت بابتسامة: "مادام يعمل في سنه الصغير فهو لم يعد طفلاً". تذكرت تلك الجملة حينما شاهدت أحمد يكلم صديقه مرتضى وهو يحمل وزناً ضعف جسده ليساعد أباه في العمل. سلط كيارستمي الضوء على تلك الحياة القاسية في المدرسة وفي التربية، وهو ما ذكره بوضوح في لقائه في مهرجان كان؛ تلك الشاعرية الرقيقة التي سجلها في فيلمه ربما كمحاكاة لشعره نفسه الذي شهد له بامتياز:

من بين المهارات الخطرة

مهارة فنّ العثور على الأصدقاء

وهكذا ببساطة مفعمة بالتعقيدات وضع أول قدم في ثلاثيته دون أن يشعر.

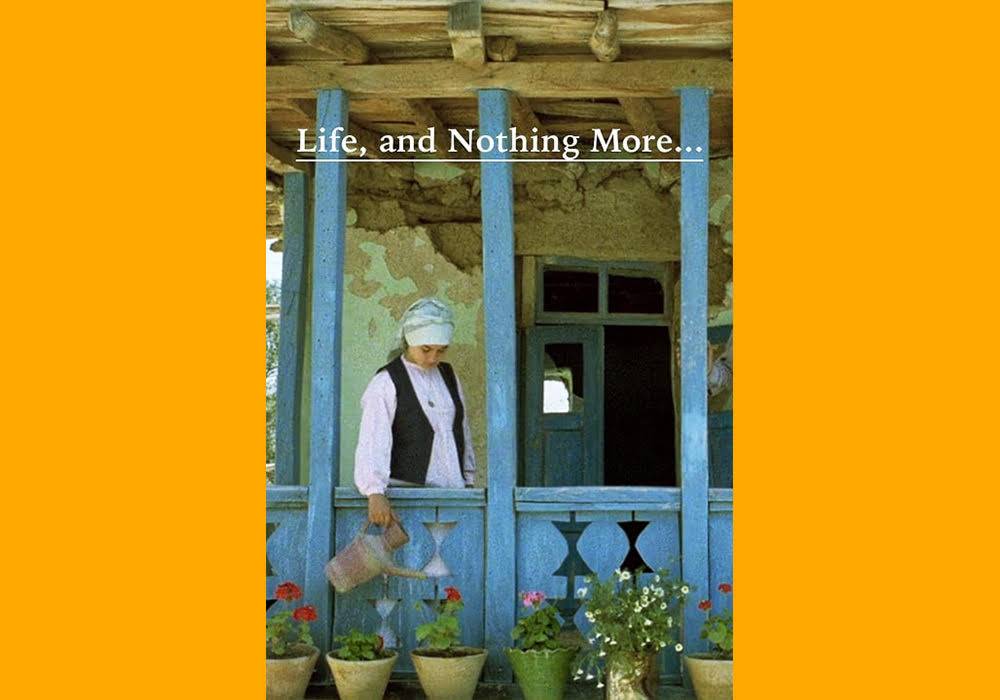

"الحياة ولا شىء آخر"، رحلة عن الأمل

في فيلمه الثاني "الحياة تستمر" أو "الحياة ولا شيء آخر"، قدم كيارستمي وجبةً عن الأمل من صميم اليأس القاتل، وضع توصيفاً عن جدوى الحياة أو نظرة في عملية استمرارها.

ونعود إلى شعر كيارستمي الذي يتداخل مضموناً في سينماه:

أخاف من العلوّ

فقد سقطتُ من شاهق.

أخاف من النار

فقد احترقت مراراً.

أخاف من الفراق

فلكم قاسيتُه.

لا أخاف من الموت

إذ لم أمت قط من قبل

ولا حتى مرة واحدة.

نرى في فيلمه الثاني تغيراً واضحاً لمفهوم الحياة وثنائيات ارتبطت في الوجدان كالضفائر لا يمكن لها أن تنحل، بينما قام كيارستمي بسلاسة معهودة برسم رؤى جديدة. تدور أحداث الفيلم بعد زلزال عام 1990 في إيران. يبحث المخرج/الأب عن مصير الطفلين اللذين مثّلا معه في الفيلم الأول، ليعرف كيف آلت بهم الأمور، وهذا ما فعله كيارستمي نفسه في الحقيقة، لكنه لم يستطع العبور من الطرق التي تهدمت لتوّها، ولكنها بعثت فيه فكراً جديداً قاده لصنع فيلمه الثاني فيقول: "رحت أرصد جهود الناس وهم يحاولون إعادة بناء حيواتهم على الرغم من معاناتهم المادية والعاطفية. الحماسة للحياة التي كنتُ أشهدها تدريجياً، غيرت منظوري. تراجيديا الموت والدمار أصبحت باهتة".

ولأنني كذلك لُعنت بحبّ كرة القدم، فلم أكن لأفوت افتتاحية كأس العالم، تماماً كالشابّ الذي قابله الأب المخرج في طريقه. شعرتُ بشكل ما أنني رغم ثقل المأساة أشعر بالأمل. صوّر كيارستمي الناس وهم يمارسون حياتهم رغم فقدهم للعشرات من ذويهم، حتى أن منهم من يحرص على اقتناء مرحاض.

يمكن لكيارُستَمي أن يصنع فيلماً بكاميرا موجهة طيلة الوقت إلى حائط أو إلى السماء

دهشتني أفكار الابن (بويا) وتفاعله مع الناس وبحثه عن الكولا. لم يكن يعبأ بالحادث الأليم، لكنه مهتم أن يشرح لسيدة كبيرة بأن الله لا يحبّ القتل، وإنما يبدل ابنتها داراً خيراً من دارها.

اختار كيارستمي اسم الفيلم لإيمانه بضرورة استمرار الحياة، وهو ربما ما جعلني بالرغم من استشعار بعض الملل في أجزاء قليلة أؤمن بالجمال الذي عبر عنه كيارستمي في كادراته، وموسيقاه التصويرية، كما أنه لم يبحث عن جعله عملاً وثائقياً على الرغم من أنه يرتبط بشكل أو بآخر، ولكنها كعادة كيارستمي أحياناً، فلا تمييز لديه بين الواقع والخيال، بينما يظل حريصاً في كل مرة أن يصبّ كلَّ الفنون في فنه. لم يعتمد على الحبكة أو الترابط من خلال قصة معروفة الأطراف، وإنما شغلتْه الرحلة، والأمل الذي اعتصم به الناس، ليجابهوا قسوة الزلزال. انتزع كيارستمي من أفواههم الحياة، كما انتزعها من براءة الطفل واهتمامه بما يشغله: "الصبي يسلم بلا منطقية للزلزال، لذلك يواصل حياته".

جاء عمل كيارستمي مرسخاً لفكرةِ دفعِ الحياة كإقرار بمجابهة الألم، فنرى الرجل يُنزل من على كَتفه الأنبوبة لدفع سيارة المخرج التي ظلت تصعد وتهبط في بادئ الأمر كصخرة سيزيف، ثم قاومت الانحدار لتسير بعيداً عن أنظار الكاميرا، التي تلتقط المخرج/الأب بعدها، فيقف بسيارته ليوصل الرجل الذي ساعده منذ دقائق، لتتجاوز الرحلةُ فكرةَ البحث عن الطفلين إلى ما هو أبعد كما يقول: "إنه يتوقف ويساعد الرجل ثم يواصل طريقه. مساعدة ذلك الرجل الذي هو حيّ وحقيقي، لكنه غير واضح، وغير محدَّد الهوية، هي أكثر أهمية من الذهاب والبحث عن الصبيين/الشخصيتين المتخيلتين تقريباً. اللقطة العامة الختامية تمنحه مبرراً جديداً وغايةً جديدة هي متوازنة أكثر، وحافلة باحترام للأحياء أكبر مما لأؤلئك الذين مصيرهم مجهول".

عبر أشجار الزيتون تغمرنا الأمنيات

التكرار يكتسب جديداً، هذا ما قلتُه فور انتهائي من المشاهدة. تخطى كيارستمي، الذي وصل دون شكّ إلى ذروة إبداعه في هذا الفيلم، أن يصنع فليماً بفكرة بسيطة، إلى أن يجعل مشهد الزواج في فيلمه الثاني "الحياة ولا شيء آخر" محورَ الفيلم الثالث والأخير لتلك الثلاثية. فيقدم من خلال قصة حب حسين وطاهرة عبقاً إنسانياً مفعماً بالتساؤلات، في حيّنا أو في بلادنا كم شاباً وشابة يجسدهما طاهرة وحسين؟

كنت منزعجاً من إلحاح حسين الدائم على أن يحصل على إجابة صريحة بالموافقة أو حتى بالرفض، بينما طاهرة لا تجيبه أبداً. حسين، عامل بناءٍ أمّيّ، وطاهرة فتاة متعلمة فقدت والديها أثناء الزلزال. سعى حسين أن يتزوج منها، ولكنه قوبل بالرفض، لأنه لا يملك بيتاً، إضافة إلى كونه أميّاً، ما جعله مرفوضاً من قِبل الأهل، ولكن بعد الزلزال تساوت الرؤوس، فلم تعد طاهرة كذلك تملك بيتاً.

أربكتني نقاوة حسين الذي يجبره دوره على أن يرفع صوته معطياً أوامره إلى طاهرة، وحينما يتوقف التصوير يشرح لها أنه لن يصبح كذلك إذا تزوّجا.

"الشىء الوحيد الذي أريده هو سعادتُكِ. أريد حقاً أن أجعلك سعيدة. ما الذي يقوله قلبك؟ هل أنتِ معي أم لا؟ إذا لم تستطيعي الإجابة بنعم، فاقلبي صفحة الكتاب. سيكون هذا كافياً بالنسبة لي!". كنت أندهش من كلامه، وأشعر أنه كان يتعمد تأخير تصوير المشهد حتى يُطيل كلامَه معها.

أضفى كيارستمي مزجاً بين الواقع والخيال مرة أخرى، ولكن بصورة أكثر جمالية، وتداخل عوالم أفلامه السابقة، فنرى الطفلين أخيراً في فيلمه الثالث، ويصبح مُخرج فيلمه الثاني ممثلاً في مشهد طاهرة وحسين. أضفى كيارستمي نوعاً من الكوميديا كذلك في الحوار، خصوصاً بين المخرج وحسين أثناء محادثاتهما عن صمت طاهرة، ونقاشهما حول الغناء والفقر.

في رأيي ما صنعه هذا الفيلم هو نتاج فكر كيارستمي المتجدد تماماً كتجربته التي رسخت الطريق لمن جاء بعده. التكرار في سينما كيارستمي، وكما ذكرنا، يكتسب بُعداً جديداً. يقول: "التكرار مجرّد وهم. في الواقع، الأشياء تتغير. أنا أودّ أن أوجه الانتباه إلى حقيقة أن ما يبدو ظاهرياً شيئاً متكرّرَ الحدوث هو في الواقع عملية تحول وتغير بطيء". ويشرح تحديداً في هذا الفيلم مشهد حسين وهو يقوم بالصعود والهبوط المتكرر على السلالم: "في المرة الأولى الجمهور يتفرج، وحسب. في المرة الثانية ينتابه الفضول. في المرة الثالثة يشعر بالدهشة. في المرة الرابعة يشعر بالغضب. مع أن اللقطة هي نفسها، إلا أن لها تأثيراً مختلفاً في كلِّ مرة. من وجهة نظري ليس ثمة تكرار في السينما".

"ما هو حقاً هام ليس الهدف الذي نرغب في الوصول إليه وتحقيقه، بل الطريق الذي يجب أن نسلكه للوصول إلى هناك"... كيارُستمي

وسط كل ما التقطه الفيلم، فقد حول ببراعة مشاهدَ الناس العاديين إلى أرشيف فني متكامل، وكأن السينما لا تحتاج أكثر من تجسيد الحقيقة. قرّر كيارُستمي في مشهد الخاتمة أن يتراجع عن مراقبة حسين وطاهرة، أن يترك لهم المجال أن يحدّدوا مصائرهم، أو كما يقول: "شعرتُ بأن هذين الكائنين يمكن أن يقتربا أكثر من ذاتيهما الحقيقيتين، دون إعطاء أيّ قيمة للمعايير الاجتماعية".

كيارستمي الذي لخص الحياة

لم ينوِ كيارستمي في الأساس أن يقدم تلك الثلاثية كعملٍ فنيّ وحسب، بل وقائع الحياة هي من جعلته يصنع فيلماً تلو الآخر، كما أن النقاد هم من أطلقوا عليها اسم "ثلاثية كوكر" لوقوع أحداث تلك الأفلام الثلاثة فيها أي في تلك القرية، بينما يقول هو نفسه: "هذه الأفلام الثلاثة التي ينظر إليها عادة أنها تشكل ثلاثية، هي ليست كذلك. يمكن أن تكون ثلاثية إذا استبعدنا (أين منزل صديقي) ووضعنا بدلاً منه (طعم الكرز)، ففي هذه الأفلام نجد عنصراً مشتركاً، هو الاحتفاء بالحياة مقابل الموت".

سينما كيارستمي مدهشة وقد تبدو غامضة في آن واحد، لكنها ذات رؤية ثاقبة آتية من تحت نظارته الشمسية التي لا ينزعها إلا عندما يستحم بحد قوله. تلك الحالة الشاعرية جعلتني أول ما فرغت من مشاهدة الثلاثية أن أذهب لقراءة شعره، ثم توقفت عند إحدى جُملِه المكتوبة على طريقة الهايكو الياباني، الذي تُكتب فيه ومضات أو شذرات بجُمل قصيرة مكثفة:

في غيابك أتحدث إليك

في حضورك

أتحدث إلى نفسي

بصورة مثل هذه الصورة الموجزة، التي كُتبت بالكاميرا قبل القلم، متوهجة على بساطتها تماماً كأفلام كيارستمي، أشعر معه كلما رأيت له فيلماً لم أره من قبل، أو حتى حين أعيد مشاهدة ما شاهدته سلفاً. أتحدث عن كيارستمي كلما تحدثت عن السينما، وحينما أشاهد أفلامه أحدث نفسي.

رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.

لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.