تختلف واشنطن مع حلفائها. تتخلى عن بعضهم أحياناً. لكن دائماً ما تبذل كل ما بوسعها كي لا تخسر ثقتهم بها، خصوصاً أولئك الذين تربطها بهم علاقات وثيقة وتجمعها بهم مصالح حيوية واستراتيجية، كالمملكة السعودية. عندما تتراكم التباينات الدبلوماسية مع هذا الحليف، تحرص الولايات المتحدة على تجنّب التصعيد أو فرمتله في الوقت المناسب قبل أن يتحوّل إلى مشروع "طلاق".

قد تهتز ثقة الرياض بها، لكن واشنطن لا تترك أي مجال لانهيار التحالف بين البلدين. فهي تُقيس جيداً أثمان ومنافع كل خيار أو تَصَرُّف أو هجوم أو انكفاء. وهذا ما يقودها دوماً إلى تغليب المصلحة والمنافع على أي اعتبار آخر، سياسي أو قانوني أو قيمي، في إدارة علاقاتها مع السعودية. على هذا الأساس، تتعاون واشنطن مع الرياض. وإنْ اختلفت معها، تعود إلى صيغة التعاون المربح للطرفين. هذا ما يظهره تاريخ العلاقات الأمريكية-السعودية منذ انطلاقتها قبل حوالي 90 عاماً.

لغز العلاقة

لغز هذه العلاقة لا يصعب تفكيكه. عندما بدأ التقارب بين البلدين، مطلع ثلاثينيات القرن الماضي، كان التنقيب عن النفط القاسم المشترك بينهما. الشركات الأمريكية كانت تبحث عن حقول النفط في المنطقة. أما الملك عبد العزيز آل سعود، فكان يحتاج إلى المال من أجل تسيير شؤون المملكة الحديثة النشأة وضمان ولاء زعماء القبائل له. بدأ التعاون مع شركة Standard Oil of California، سنة 1933، وتوطّد سنة 1938، مع اكتشاف آبار ضخمة في منطقة الدمام، بحسب ما تظهره مقالة بحثية للكاتبة ليزا روميو، في موقع Les Clés du Moyen-Orient.

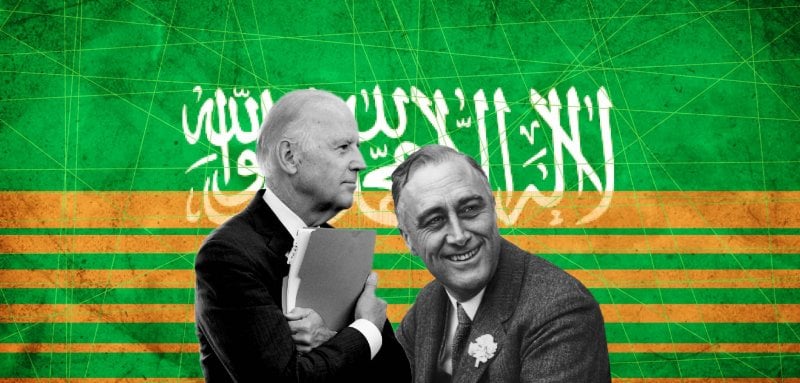

تطوّر التعاون إلى شراكة استراتيجية اعتباراً من 14 شباط/ فبراير 1945. في ذلك اليوم، التقى الرئيس فرانكلين روزفلت بالملك السعودي، على السفينة الحربية الأمريكية "كوينسي"، في البحر الأحمر. "المعاهدة" التي تمخضت عن تلك القمة تنص على توفير واشنطن الحماية الأمنية للمملكة ولأسْرتها الحاكمة مقابل استثمارها للنفط السعودي، وذلك لمدة 60 عاماً قابلة للتجديد. حينها، كانت الحرب العالمية الثانية تشارف على نهايتها، ليدخل العالم بعدها في مرحلة جديدة اتسمت بالحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي. في مواجهة "المعسكر الاشتراكي"، شكلت السعودية حليفاً يمكن الاعتماد عليه. الأيديولوجيا الوهابية سلاح فتاك ضد الأيديولوجيا الماركسية وضد الناصرية أيضاً.

هذه الشراكة الأمريكية-السعودية لم تكن "نهاية التاريخ". العلاقات المتينة لم تحل دون استخدام السعودية سلاح النفط في تشرين الأول/ أكتوبر 1973 لمعاقبة الولايات المتحدة على دعمها إسرائيل في "حرب أكتوبر". قرار خفض الإنتاج من قبل بعض الدول المصدرة للنفط، بدفْعٍ من الملك فيصل بن عبد العزيز أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار المحروقات، ما شكل صدمة مؤذية للاقتصاديات الغربية. الحصار النفطي أظهر مدى قدرة السعودية على إلحاق الضرر بحلفاء إسرائيل. والمطلوب منهم كان يتمثل في الضغط عليها للانسحاب من الأراضي التي احتلتها في حرب حزيران/ يونيو 1967.

هاجس الحصار النفطي ظل يطارد واشنطن في محطات عدة لاحقاً. أبرزها حرب لبنان عام 1975. حينها، لم يكن مهندس السياسة الخارجية الأمريكية، هنري كيسنجر، يخفي خشيته من استخدام الرياض سلاح النفط من جديد، في حال دعمت أو اتخذت واشنطن خطوات استفزازية أو غير مرضية في نظر السعوديين، ضد منظمة التحرير الفلسطينية.

في المحصلة، نجحت واشنطن بالتعايش مع هذا الخوف. ولم يكن لدى الرياض أية مصلحة بحصول قطيعة نهائية بين البلدين. حسابات المنفعة المتبادلة قادت الطرفين إلى توطيد التحالف عام 1974، عبر اتفاق أمني استراتيجي مشترك. صحيح أن الاقتصاد الأمريكي عانى من ارتفاع أسعار المحروقات نتيجة الحصار، لكن ثمة فرصة سنحت جراء تضاعف عائدات النفط السعودية. فالأرباح المتراكمة في خزينة المملكة استُخْدِمَت في إطار تعاون شامل، اقتصادي وتجاري وصناعي وعسكري…، مثمر للغاية وطويل الأمد، بحسب ما تظهره الباحثة راشيل برونسون في كتابها "أثخن من النفط: شراكة أمريكا المضطربة مع السعودية" Thicker Than Oil : America’s Uneasy Partnership with Saudi Arabia الصادر عام 2006.

محطات تعاون كثيرة

محطات التعاون بين واشنطن والرياض تكاد لا تُحصى بعد تعرّض علاقاتهما للأزمة الخطيرة جراء الحصار النفطي عام 1973. عندما بلورت الولايات المتحدة عقيدة دفاعية جديدة عام 1980، في مواجهة الاتحاد السوفياتي، إثر اجتياح الأخير لأفغانستان عام 1979، كانت السعودية ومنطقة الخليج في صميم الاستراتيجية الأمريكية. يتعلق الأمر بما يُعرف بـ"عقيدة كارتر"، نسبةً إلى الرئيس الأمريكي آنذاك، جيمي كارتر، الذي لوّح، في خطابه السنوي عن "حال الاتحاد"، في 23 كانون الثاني/ يناير 1980، باستخدام القوة ضد أي محاولة للسيطرة على منطقة الخليج والشرق الأوسط من قبل أي قوة خارجية. وأعلن بصريح العبارة أن أي اعتداء يستهدف السعودية سيُعتبر عملاً عدوانياً ضد الولايات المتحدة.

في الواقع، ساهم الحدث السوفياتي في أفغانستان، شأنه شأن الثورة الإسلامية في إيران وسقوط نظام الشاه الحليف للغرب، في تعزيز مسار التقاطع الأمريكي-السعودي. هزيمة "الجيش الأحمر" تطلبت خوض معركة مشتركة ذات بعد أيديولوجي وعسكري وأمني. وانخرط الأمريكيون والسعوديون فيها بطريقة غير مباشرة، بواسطة المجاهدين الإسلامويين الذين راح السعودي أسامة بن لادن يجندهم لدعم المقاومة الأفغانية المدعومة من باكستان كذلك، في ثمانينيات القرن الماضي. بالنسبة إلى وكالة الاستخبارات الأمريكية المركزية (سي أي إيه)، كان بن لادن بمثابة ورقة رابحة آنذاك، فاستحق المساعدة، تدريباً وتسليحاً…

محاربة الشيوعية تميزت أيضاً بحصول تواطؤ أمريكي-سعودي لخفض أسعار النفط عالمياً، عام 1986. فتكبّد الاتحاد السوفياتي خسائر جسيمة، بسبب اعتماد اقتصاده بقوة على الريع النفطي. وهذا ما ساهم بالتالي، مع عوامل أخرى، في انهياره، كما يشير الباحث أوليفييه باسكييه في مقالة له بعنوان "السعودية أثناء الحرب الباردة"، نشرت في 24 أيار/ مايو 2022.

أما مسألة التصدي للنزعة التوسعية الإيرانية في المنطقة، فتصدّرت قائمة أولويات السعودية. من هنا تركيزها على مساندة العراق في الحرب مع إيران بين عامي 1980 و1988. وقد تأهبت القوات الأمريكية لحماية دول الخليج أثناء تلك الحرب، إلى درجة أنه أثناء اضطلاعها بمهمة حماية الكويت، أسقطت طائرة مدنية إيرانية في تموز/ يوليو 1988.

بعد هجمات 11 سبتمبر، "شعرت واشنطن بخيبة أمل كبيرة عندما أدركت أن البلد الذي تُقدِّم له الحماية الأمنية وتحمي من خلاله مصالحها النفطية، يمكن أن يخرج منه مَن يكنّ لها كل هذا العداء"

لم تكد تنتهي الحملة العسكرية السوفياتية في أفغانستان والحرب العراقية-الإيرانية في العام 1988، حتى واجه الحليفان مشكلة جديدة، استدعت تعميق تعاونهما. ففي الثاني من آب/ أغسطس 1990، باشر العراق احتلال الكويت وأعلن ضمّها. كان صدام حسين يطالب كل من الكويت والسعودية بخفض إنتاج النفط لزيادة أسعار المحروقات عالمياً. خرج العراق مدمراً ومنهكاً اقتصادياً بعد الحرب مع إيران، وكان بأمسّ الحاجة إلى زيادة عائداته المالية من جراء بيع النفط. وكان صدام يعتبر أنه دفع فاتورة باهظة الثمن للدفاع عن الخليج والعالم العربي وتشكيل حصن منيع في وجه المشروع التوسعي الإيراني، مما يستوجب مكافأته عبر إقدام الرياض والكويت على إلغاء ديونه. عدم استجابتهما لمطالبه، دفعه إلى احتلال الكويت وتهديد السعودية.

رداً على ذلك، أطلقت واشنطن في السادس من آب/ أغسطس، عملية "درع الصحراء" لحماية السعودية من أي هجوم عراقي محتمل. ثم قادت تدخلاً عسكرياً دولياً، تحت مظلة الأمم المتحدة، في إطار عملية "عاصفة الصحراء"، اعتباراً من ليل 16-17 كانون الثاني/ يناير 1991، انتهت بهزيمة العراق وتحرير الكويت وتوقف الأعمال الحربية نهائياً في 11 نيسان/ أبريل. هكذا، ساهمت واشنطن بحماية الأسرة الحاكمة السعودية من خطر محتمل، وضمنت من جديد أمن إمدادات الطاقة، وتجنبّت سقوط حقول النفط الاستراتيجية تحت سيطرة صدام حسين.

مادة خلاف أساسية

إذا كان لهذا التعاون الأمريكي-السعودي ضد العراق منافع كثيرة للطرفين، إلا أنه شكّل مناسبة لولادة تهديد جديد للاثنين معاً، ومادة خلاف سرعان ما ستظهر إلى العلن بعد اعتداءات 11 أيلول/ سبتمبر 2001. قبل حرب الكويت، لم يكن زعيم تنظيم "القاعدة"، أسامة بن لادن، ملاحقاً من السعوديين والأمريكيين. لكن استعانة السعودية بقوات يصفها المتطرفون باعتبارها قوات "الكفار" و"الصليبيين"، أثارت نقمة بن لادن الذي كان قد اقترح على القيادة السعودية استخدام المجاهدين الذين اكتسبوا خبرة القتال في أفغانستان، للاضطلاع بمهمة التصدي لصدام حسين وتحرير الكويت وحماية السعودية. لكن الأخيرة رفضت طلبه، ما أدى إلى قطيعة معه، وفق ما يشير المؤرخ الفرنسي، جان بيار فيليو في كتابه "العرب، مصيرهم مصيرنا/ قصة تحرير" Les Arabes, leur destin et le nôtre Histoire d'une libération الصادر عام 2015.

حرب تحرير الكويت شكلت نقطة تحول إذاً نحو صراع جديد، عنوانه "الجهاد العالمي" من جهة، و"مكافحة الإرهاب" من جهة ثانية. بلغ هذا الصراع ذروته مع هجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001. وإذْ وفّرت هذه الاعتداءات ذريعة لغزو أفغانستان (2001) والعراق (2003)، إلا أنها شكلت أيضاً موضوع خلاف كامن بين واشنطن والرياض، على خلفية مشاركة 15 سعودياً في تلك الهجمات. لاحقاً، انفجر الخلاف علناً، مع إصدار الكونغرس الأمريكي قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب"، المعروف باسم "جاستا"، عام 2016. هذا القانون لا يسمّي السعودية بالتحديد، لكنه يفسح المجال أمام أهالي ضحايا اعتداءات 11 أيلول/ سبتمبر لرفع دعاوى قضائية بحق السعودية، فهو يجيز استهداف كل بلد دعم مباشرةً أو بطريقة غير مباشرة مجموعات تعتبرها واشنطن إرهابية.

شعرت واشنطن بخيبة أمل كبيرة عندما أدركت أن البلد الذي تُقدِّم له الحماية الأمنية وتحمي من خلاله مصالحها النفطية، يمكن أن يخرج منه مَن يكنّ لها كل هذا العداء. في الواقع، مشكلة أمريكا في هذا المجال لم تكن تنحصر مع السعودية، بل مع العالم الإسلامي عموماً. يقول الباحث غسان سلامة في كتابه "عندما تعيد أميركا صناعة العالم" Quand l'Amérique refait le monde، الصادر عام 2005، إن "الولايات المتحدة أنفقت، بين 1991 و2001، حوالي 250 مليون دولار للترويج للديمقراطية في العالم الإسلامي، مع نتيجة هزيلة جداً"، أي محبطة.

بعد مشكلة الحصار النفطي عام 1973، تُعتبر اعتداءات 11 أيلول/ سبتمبر ثاني أكبر أزمة في تاريخ العلاقات الأمريكية-السعودية. حسابات واشنطن لم تقودها إلى القطيعة مع الرياض. على العكس، استمر التعاون، لا سيما في مجال بيع الأسلحة العسكرية الأمريكية المتطورة للمملكة. لكن تطورات عدة حصلت في الولايات المتحدة نفسها، وفي منطقة الشرق الأوسط، متسببةً بتوتّرات وخلافات بين الحليفين.

يتعلق الأمر أولاً بالسعي لتحقيق استقلالية أمريكية في مجال الطاقة من خلال استخراج ما يسمى بالغاز الصخري القابل للتصدير بكميات تجارية مربحة. هكذا تقلصت تبعية أمريكا للنفط السعودي، لكن من دون أن يدفعها ذلك إلى الكف عن الاكتراث به وبأمن إمدادات الطاقة في منطقة الخليج.

هنا، يكشف الباحث عمرو عبد العاطي، في كتابه "أمن الطاقة في السياسة الخارجية الأمريكية" الصادر عام 2014 عن "المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات"، أن "تولي مسؤولين ذوي صلات قوية بكبرى شركات الطاقة الأمريكية بإدارة الرئيس بوش (الابن)، [دفع] الإدارة إلى إعطاء أهمية للبعد الخارجي في أمن الطاقة الأمريكي". وانعكس ذلك من خلال سلسلة أفعال من ضمنها "حماية الموردين الرئيسيين سواء من ثورات داخلية أم من هجوم خارجي. ونتيجة ذلك عملت الولايات المتحدة بقوة على زيادة مساعداتها العسكرية إلى أصدقائها منتجي الطاقة، ولا سيما في منطقة الخليج العربي، خصوصاً المملكة العربية السعودية"، وفق ما ورد في كتاب عبد العاطي.

"مهما بدا المشهد مذلاً اليوم بالنسبة للرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلا أنه لا يتردد في زيارة السعودية، منتصف شهر تموز/ يوليو 2022، كما هو معلن، والتعامل بحكم الواقع وبكل براغماتية معهودة مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان"

يتعلق الأمر ثانياً، بموجة الربيع العربي التي اجتاحت عدة بلدان عربية، وأدت إلى سقوط أنظمة حليفة للسعودية عام 2011. لم تستسغ الأخيرة كيف تخلت الإدارة الأمريكية بسرعة وبسهولة عن حليف من وزن نظام حسني مبارك في مصر، بوصفه سنداً رئيسياً في الصراع مع إيران. أما غض نظر إدارة الرئيس باراك أوباما، عن وصول "الإخوان المسلمين" إلى الحكم في مصر وتونس...، فكان أمراً مثيراً للغضب السعودي.

يتعلق الأمر ثالثاً، بالاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، عام 2015، الذي كان ينص على تقديم طهران ضمانات بشأن الطابع السلمي لأنشطتها النووية، مقابل رفع العقوبات الأمريكية والدولية عنها. هنا أيضاً، لم تستسغ الرياض المرونة التي تعاملت على أساسها إدارة أوباما مع المسألة، لأن الاتفاق لم يكن شاملاً. بمعنى أنه لم يتناول مسألة الصواريخ البالستية الإيرانية والسياسة التوسعية الإيرانية في المنطقة. وكان السعوديون يخشون استفادة طهران من رفع العقوبات ومن عودتها إلى أسواق النفط العالمية من أجل تعزيز نفوذها الإقليمي من خلال حزب الله وبقية حلفائها.

ترامب وما بعده

تبدد قلق السعودية مع وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض عام 2017، وإعلانه في السنة التالية خروج واشنطن رسمياً من الاتفاق النووي. وكان التعاون مع ترامب، فضلاً عن أدائه المناهض لإيران، أكثر من مرضٍ في نظر السعوديين، لولا تقاعس إدارته عن توفير الحماية للمنشآت النفطية التابعة لشركة "أرامكو" السعودية داخل أراضي المملكة، التي استهدفها حلفاء إيران في أيلول/ سبتمبر 2019، وهي سابقة أثبتت أن الضمانة الأمنية الأمريكية غير فاعلة.

قبل تلك الهجمات الصاروخية، وقبل حرب اليمن حتى، كانت السعودية تتطلع للاعتماد على نفسها لضمان أمنها. ثمة تكهنات أيضاً بأن السعودية تستعد لامتلاك قنبلة نووية عبر شراء رؤوس نووية من حليفتها باكستان، وتحميلها على صواريخ CSS-2، التي سبق لها أن اشترتها من الصين. في كتابه "النظام العالمي" World Order الصادر عام 2014، يلمّح هنري كيسنجر إلى سيناريو كهذا، بعد تحذيره من أن أي اضطراب في المملكة "ستكون له تداعيات عميقة على الاقتصاد العالمي ومستقبل العالم الإسلامي والسلام العالمي". وهو بذلك كان ينصح الإدارة الأمريكية بعدم سلوك مسار من شأنه أن يقود إلى قطيعة كاملة مع الأسرة السعودية الحاكمة.

لذا، ومهما بدا المشهد مذلاً اليوم بالنسبة للرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلا أنه لا يتردد في زيارة السعودية، منتصف شهر تموز/ يوليو 2022، كما هو معلن، والتعامل بحكم الواقع وبكل براغماتية معهودة مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بعد الإهانة التي تلقاها من المسؤولين السعوديين (والإماراتيين أيضاً) في شباط/ فبراير 2022، حين رفضوا الرد على اتصاله الهاتفي بهم على خلفية حرب أوكرانيا.

استدارة بايدن تأتي أيضاً بعد الخلاف الكبير والخطير بشأن اغتيال الصحافي السعودي، جمال خاشقجي، عام 2018، في القنصلية السعودية في إسطنبول، لا سيما بعد نشر تقرير الاستخبارات الأمريكية، في شباط/ فبراير 2021، الذي يحمّل بن سلمان مسؤولية الجريمة. وتأتي بعد موافقة بايدن، في أيلول/ يبتمبر 2021، على رفع السرية عن "بعض الوثائق الحساسة" بشأن اعتداءات 11 أيلول/ سبتمبر، وبعد مقاطعة بايدن لولي العهد السعودي الذي عانى من شبه عزلة دولية وتحديداً غربية قبل أن يبدأ فكّها نتيجة الحاجة الأمريكية والغربية المتزايدة للرياض ودورها في ضمان أمن الطاقة وزيادة إنتاج النفط من أجل تخفيض سعر المحروقات عالمياً وتخفيف الأعباء بالتالي عن الاقتصاديات الغربية.

لكن بايدن يدرك جيداً أن العنصر الأهم لا يتمثل بزيارته إلى المملكة التي يقودها فعلياً الأمير محمد بن سلمان، بقدر ما يتمثل بنتائجها في المدى المنظور. فهل تندرج سياسة بايدن الجديدة في خانة رص الصفوف بمواجهة إيران، أم أنها، على العكس، تأتي في ظل مناخ من التهدئة والعودة إلى الاتفاق النووي؟ وأي تطمينات سيقدمها بايدن إلى السعوديين حتى يقبلوا بهذا الاتفاق؟ هل سيصغي إلى نصيحة الباحثين، فالي نصر وماريا فانتبي، في مقالة لهما بمجلة "فورين أفيرز"، تحت عنوان "كيف يمكن لإيران والسعودية أن يعملا معاً لإحلال السلام في الشرق الأوسط؟"، في 3 آب/ أغسطس 2021، والتي يدعوان فيها إلى "تقديم ضمانات واضحة للرياض بأن (واشنطن) ستدافع عن المملكة بوجه أي هجوم إيراني مباشر" وإلى "إفهام إيران بأنه على عكس الانسحاب الأمريكي غير المشروط من أفغانستان، فإن تقليص عديد القوات (الأمريكية في العراق) يتوقف على حصول اتفاق أمني مستدام بين إيران وجيرانها العرب، وعلى إنهاء الهجمات التي تستهدف الممتلكات والأراضي السعودية"، وذلك كشرط مسبق لنجاح أي دينامية تهدئة في الشرق الأوسط.

رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.

لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.