تنزلق سبابتها يميناً ويساراً كشفرةٍ حادة على الوجوه الشقراء على شاشة الموبايل، صارت تكفيها نظرة لتتعرف على من يمكن أن يثير قلبها أو شهوتها، على السواء. تسمي إصبعها "مقصلة الديجيتال" تتحرك أفقياً فتلغي رؤوساً وتمنح رؤوساً أخرى دقائق لتتفحص كلامهم عن أنفسهم، تبتسم وهي تميز على الفور الأشخاص الجدد في التطبيق عن المخضرمين.

كان هذا هو ملاذي الأخير، حساب على Bumble، وآخر على Tinder، ها أنا أعترف بلا خجل. لا أريد أن أموت وحيدة، حسناً لست الوحيدة في هذا الكشف العظيم، فربما هذا الرعب من الوحدة كان المحرك الأساسي لاستمرار ملايين العلاقات أو لبدئها من الأساس.

كنت متزوجةً فيما مضى، رجلاً أحمق عبر حياتي فغادرته قبل أن يهرسها تحت قدميه ببساطة ودون قصد، رغم ذلك أبحث عن رجلٍ آخر على ألا يكون ضئيلاً أمام قلبي وعقلي.

لدي الكثير من الصديقات، أتكلم كثيراً، أدس أنفي الكبير في كل شيء كما اعتادت أن تقول أمي ناهرةً ومزدرية، ليس بسبب المواضيع التي أتدخل بها وإنما بسبب كبر أنفي حقيقةً. تعتقد أمي أنه كان سبباً في تأخر زواجي، أوافقها على ذلك بأية حال، فقد تزوجت بعد سبعة أشهر تقريباً من عملية التقصير الوحشية التي قام بها طبيب بلاستيكي (لطالما استغربت هذه التسمية الإنجليزية لطبيب التجميل. لهذا أستخدمها هنا) .

البلاستيكي القذر تسبب بانسداد مجرى الهواء في إحدى فتحتي أنفي، فصرت آخذ نصف نفس وأنفث نصف غضب، وأختنق غالباً أثناء نومي، وأشخر. وكما قادت عملية تقصير أنفي التجميلية إلى زواجي قادت بشكلٍ أو بآخر إلى طلاقي أيضاً.

كنت متزوجةً فيما مضى. رجلٌ أحمق عبر حياتي فغادرته قبل أن يهرسها تحت قدميه ببساطة ودون قصد، رغم ذلك أبحث عن رجلٍ آخر على ألا يكون ضئيلاً أمام قلبي وعقلي.

المهم، صديقاتي أولئك ساعدنني نوعاً ما في كل ما مررت به وجربته في حياتي، إحداهنّ عرفتني على حبي الأول، وأخرى على زوجي، وواحدةُ أخرى علمتني الحب. نعم. سأقول هنا كل شيء، اسمي لن يُكتب على أية حال، ولن تعرفوني. فلست قصةً نادرة، إنما مجرد قصة وتشبهني الكثيرات، ممن تعرضن مثلي لعنفٍ أسري بريء من حينٍ لآخر، من أبٍ أو أخ أو عم أو سابع جار، فالتربية لها أصول وفروع أيضاً.

ومثلهنّ كذلك كانت لي حصتي من التحرش، وبالطبع القدر المتواضع من الجمال الذي لا أتمتع به كان قادراً دوماً على إمتاع أي مريض، أحياناً لم أكن أدرك أن ما أتعرض له هو تحرش أو انتهاك، سلوكياتٌ كثيرة كانت طبيعية بالنسبة لي آنذاك، أو مقبولة أو كريهة، لكن الأفضل كان أن أتجاهلها وأخرس عنها.

أكثر ما تعلمته من التحرش هو الصمت، أنفي كان يتكفل بنصف النشيج الغاضب بينما يندفن النصف الآخر في رئتي وفوق القلب تماماً.

هنا الآن، لا جيران، لا معارف، فقط صديقاتٌ قليلات وحيداتٌ مثلي، تجارب فاشلة ومملة للتعارف في كورسات اللغة أو على وسائل التواصل مع سوريين لاجئين مثلي أو راغبين باللجوء، أو مع عرب من جنسيات أخرى .

غرفةٌ صغيرة وجولات بحثٍ عن عمل لا يتطلب مستويات عالية في اللغة، وشهادة جامعية مهملة غير قابلة للتعديل، وموظفٌ مكفهر دوماً في الجوب سنتر، وعاملات في صالون كوافير لا يتكبدن مشقة الابتسام لزبونة تود أن تتجمل، فيقصصن شعري وأظافري وحلمي الصغير بأن أصبح أجمل بذات المقرطة، مع شعور ساحق باللاجدوى، وفكرة مرعبة: سأشيخ وحيدة. هنا في هذا البلد الذي لا يراني أصلاً.

لو كنت أحب الحيوانات لاقتنيت قطةً أو كلباً، لكنني أحمل ذاك القلق المتعلق بالنظافة والروائح ووبر الحيوانات، لو كنت أجرؤ على احتمال الذنوب لأنجبت طفلاً لكنني منذ شهر العسل أقسمت على ألا أرتكب خطيئةً كتلك.

بقي لي من جسدي بضعة أعوامٍ للمتعة، وبضعةٌ لبعض الدفء والرفقة، وبعدها القليل لضمان ورقة نعي أنيقة لا تحفها مراثٍ مشفقة مثل "ماتت وحيدة في المنفى".

لو كنت أستطيع تغيير ميولي لاختبأت في قلب فتاةٍ تحبني وتشتهيني رغم أنفي، لكنني حاولت وفشلت.

لو كنت أستوفي شروط التبني لفعلت. لكنني مُسقطةٌ حتى عن قوائم الاستحقاق في هذا السياق.

بقي لي من جسدي بضعة أعوامٍ للمتعة، وبضعةٌ لبعض الدفء والرفقة، وبعدها القليل لضمان ورقة نعي أنيقة لا تحفها مراثٍ مشفقة مثل "ماتت وحيدة في المنفى" أو "كنتِ أماً لم تنجبني أو أختاً لم تنجبها أمي".

حياتي قليلةُ الأهمية والتجارب، وليس في قصتي أي استجداءٍ لقبول، أو قلقٍ من أصحاب الأحكام الأخلاقية أو الشرعية أو الأدبية عليّ وعلى أخلاقي المتهاوية، فبكبسة زر حرفياً نفيت هؤلاء الأرباب بـ "بلوك"، وها أنا أقر وأعترف بأنني كنت منذ سنة وسبعة أشهر وما أزال عضوة فاعلة في برامج المواعدة عبر الإنترنت، ينقصني فقط متعة رؤية انطباعات وجوهكم.

في البداية وبكل سذاجة كنت أبحث عن الحب، بشغف وتوجس من الخيبة، ماذا لو وجدته وأعجبني، ستكون لي أخيراً قصتي وتنهيداتي وآلامٌ صغيرة أنتظرها وأحكيها. كنت طبعاً دقيقةً جداً، أسترسل في الكتابة عن نفسي ووصف ما أحسه، لا ما يُمكن لأحدٍ أن يراه، حذرةً جداً في اختيار صورةٍ لا تشبهني، وجهٌ متكئٌ على كفي المفرودة، مطلية الأظافر بلونٍ أزرق مع نظارة قاتمة.

ما حدث لاحقاً كان متوقعاً من الجميع ما عداها، بضعة لقاءاتٍ فاشلة وكثيرٌ من الرسائل الفاحشة التي تلقتها كشتيمة في الوجه أو كتحرشٍ فعلي لا افتراضي، وأبكتها كثيراً من القلب. الآن تضحك وتتبادل الرسائل الغريبة في بذاءتها مع الفتيات في محاولةٍ لم تعد حثيثة لفهم ما يفكر به هؤلاء الذكور. ثم وفق نصيحة إحدى الصديقات غيرتْ تطبيقات المواعدة وكانت تغادرها من حينٍ لآخر، إما لارتباطها مع أحدهم ومحاولة إنجاح العلاقة معه، أو لشدة الإحباط الذي ينهال على جفونها هالاتٍ من مرارةٍ ووحشة.

-كنت أون وأوف كما يقال- طوال شهور، حتى رسوتُ حيث أنا الآن في موقع نسوي "كما يدعي" يتيح لي القيام بالخطوة الأولى فتنخفض فيه نسب الإزعاجات إلى حد مقبول. تطورتُ في التعريف عن نفسي، تغيرت رغباتي، تعلمت عنهم وعن نفسي.

حسناً، لست سعيدة بما يحدث معي ولكن يمكنني أن أسرد تطوري في مراحل الحطام.

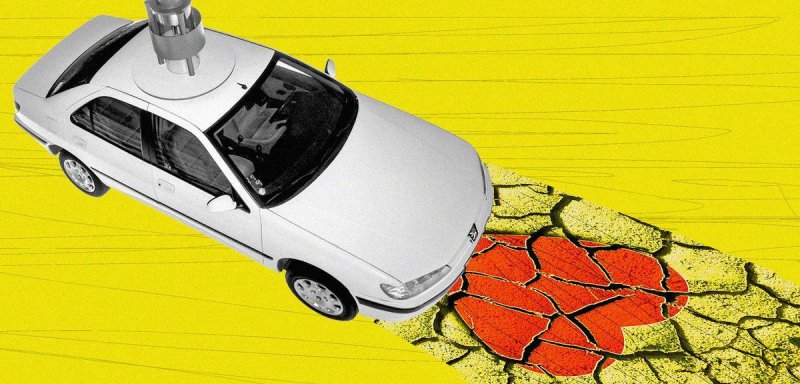

قبل زواجي كانت لي قصة حبٍ رقيقة كأغلب الصبايا، قبلٌ عابرة، وعناقاتٌ سرية، لا أتذكر من تلك المرحلة إلا أقسى تجاربها، في صيف 2002، كنت مع حبيبي في سيارته نجوب الأرياف القريبة من مدينتنا بحثاً عن غابةٍ تخفينا لنسرق قبلتنا احتفالاً بعيد ميلادي العشرين، وبعد أن ركن السيارة دخلنا حقلاً من سنابل عالية، لا أذكر حقاً إن كانت سنابل أم مجرد شجيرات لكنها كانت قادرةً على إخفائنا عن السيارات العابرة على الطريق السريع، بعد 10 دقائق ظهر أمامنا رجالٌ مسلحون أخذوا هوياتنا وموبايلاتنا، وهددوا بالقبض علينا وسوقنا إلى "المخفر" رغم ادعائنا أننا خطيبان، كان تهديدهم مباشراً قذراً بفضحي وفضح الشاب الذي يرافقني، كنت فريستهم السهلة لابتزاز رفيقي الذي لم يفكر حينها سوى بطريقةٍ لإنقاذي من فضيحةٍ محتمة قد تقود إلى كارثة عائلية. أعطاهم الشاب حينها كل ما يملك من نقود وهربنا. أتذكر ملامحه المكسورة رغم محاولاته ادعاء القوة، لم يسعف رجولتَه أمامي شيء ما دام ليس في "موبايله" أي اسم عالي المنصب والهيبة. عدنا إلى سيارته لنجدها محاصرةً بسيارتَي أمن بيجو 406. ما زالت البيجو تهرس قلبي حتى اليوم.

مرَّ زواجي الذي استمر عامين بكل سلاسة، لا شيء على الإطلاق حدث، يتحرك زوجي بين وظيفته وعائلته وجسدي بنفس الواجب الثقيل، مع إضافةٍ بسيطة: القرف.

كان أنفه يتحرك نحو الأعلى باشمئزاز حين يشم يده مثلاً بعد مهمة الجنس الوظيفي، يتعامل مع منيه وسوائلي كنجاسة، ويستحم طويلاً طويلاً. هائلاً كان حجم الإذلال الذي أحسسته في ليالٍ كتلك، فصرت أرفض، أتمارض، أفتعل المشاكل، لحسن الحظ تبين سريعاً لأمه أنني "ناشز"، فطلقتنا أواخر 2008، وهو ما سأشكرها عليه طوال حياتي إذ لم تكن لدي ولا لدى ابنها الجرأة حينذاك على المبادرة.

لم أتجرأ بعدها على خوض أي علاقة، أدمنت الاستحمامات الطويلة والمعطرات والوحدة، ثم نسيت كل شيء في 2011.

لا سُمر في قوائم المواعدة الخاصة بي، بكل حزم لا أريد رجلاً من بلاد البواريد والبيجو، أريد واحداً من هؤلاء فارغي البال، تشغلهم هموم قططهم، وحرارة الأرض، ولا يعادون إلا اليمين المتطرف، لم أعد أحتمل قلوباً مثقلةً بقضايا كبرى.

ببساطة لم تكن لي قضيةٌ سواي، تظاهرت ضد سيارات البيجو البيضاء وبواريد المبتزين القذرة وزواج العائلات وقرف الأزواج، وحبسي بعد طلاقي طوال ثلاث سنوات بحجة العفة.

كانت المواعدة عبر الإنترنت خطوةً أخرى لأتقبل جسدي، رغم تكرار الفشل الجنسي لعدة مرات، وتمثيلي بلوغ النشوة مراتٍ أكثر لأحتفظ بالرجل الذي يعجبني أحياناً، وأحياناً بسبب خجلي من عناد هذا الجسد الذي لا يستجيب لشيء.

لا سُمر في قوائم المواعدة الخاصة بي، لا عرب، بكل حزم لا أريد رجلاً من بلاد البواريد والبيجو، أريد واحداً من هؤلاء الفارغي البال، تشغلهم هموم قططهم، وحرارة الأرض، ولا يعادون إلا اليمين المتطرف، لم أعد أحتمل قلوباً مثقلةً بقضايا كبرى، ولن يصمد قلبي أمام من فقد غالياً في الحرب والثورة.

أنا الآن في الثامنة والثلاثين، امرأة لاجئة سورية أدمن المواعدة عبر الإنترنت، أفشل دائماً في بلوغ المتعة، وأنجح في تمثيلها. سيصاب أبي بأزمة قلبية إذا عرف كيف أعيش وستهيل أمي على وجهها العفيف عارَ ابنةٍ تمارس الجنس بلا زواج. وستحتقرني زميلاتي "اللاجئات" إذ عرفن كم رجلاً واعدت، وسأصبح وجبةً سهلة لذوي القضبان الذين يقرأون هذه المقابلة.

يراني بعض رجال التطبيق تجربةً استشراقية للحريم اللواتي يُجِدن الإمتاع، وبعض اليساريين أو الخضر انتصاراً شخصياً للاعنصريتهم. وحدهم الوحيدون مثلي يفهمونني. لكننا حين نلتقي، ويا للأسف، لا يعجب أحدنا الآخر.

رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.

لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.