بعد إلحاح طويل، وافق والدي، نهاية عام 2010، على الاشتراك في خدمة الإنترنت. حينها، أخبرني صديقٌ عن موقع أزرق للتواصل، وشدد على ضرورة امتلاكي حساباً فيه كي أبقى مواكباً لتطور الدنيا حسب زعمه. همس في أذني: "رح أعملك حساب، وهناك لا حسيب ولا رقيب". وبالفعل بدأتُ بقضاء ساعات الليل وأنا أتصفح هذا الموقع وأصادق افتراضياً أشخاصاً من مختلف أصقاع الأرض، ورحت أتابع ما يحدث في تونس بدهشة، وبدأت تلفتني أغاني الشيخ إمام التي تصدح بها حناجر الشباب والشابات المصريين/ ات.

كفلسطيني، ولِدتُ أحملُ قضيةً عظيمةً، بالوراثة ربما وحباً بالتأكيد. رحت أشاركُ يومياً أغاني مارسيل خليفة وأتغنى من خلالها ببلادي، وأنحت لي مكاناً بين الجموع الافتراضية. وخلال صخب تلك المرحلة، ظهرت لي صفحة تدعو إلى زحفٍ بالملايين إلى الحدود مع فلسطين المحتلة في ذكرى النكبة، لا بل رفعت سقف الأحلام باقتحام الحدود مشياً على الأقدام من كل الجهات وتنفيذ حق العودة أو جزء منه.

أخذني الخيال إلى صفد، مسقط رأس العائلة. رحت أتمشى في أزقتها محاولاً الاستدلال على بيت عائلتنا في حارة السوق، مستذكراً أحاديث جدي عن المدينة. لا يقلقني سوى أن أتوه في الحواري عن بيتنا. كنت مقتنعاً كل القناعة بأني على موعد مع المدينة في الـ15 من أيار/ مايو، وبالفعل بدأت أطالع الخرائط من الشبكة العنكبوتية لأعرف ما هو الطريق الأنسب المؤدي إلى صفد، ولأطابق روايات جدي الدافئة مع نقاط علام باهتة على الخريطة، وبالفعل في صباح يوم ذكرى النكبة بدأت رحلة العودة.

التقيت بابنة بلادي شيرين أبو عاقلة! في الخامس عشر من أيار/ مايو عام 2011. كنت ما أزال طالباً على مقاعد الدراسة في كلية الإعلام في جامعة دمشق، وكتب لي القدر يومها أن أكون أحد الذين استقلوا الحافلات من مخيم اليرموك جنوب دمشق، متجهين إلى الحدود مع الجولان السوري المحتل

اللقاء الوحيد والأخير... يوم النكبة

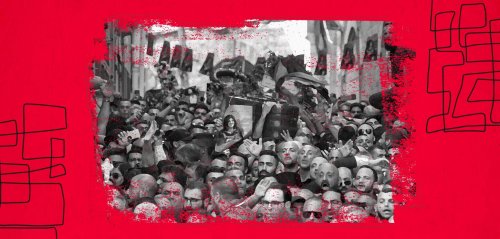

نعم، التقيت بابنة بلادي شيرين أبو عاقلة! في الخامس عشر من أيار/ مايو عام 2011. كان يوماً استثنائياً في حياتي ولقاءً غريباً من مسافة بعيدة. كنت ما أزال طالباً على مقاعد الدراسة في كلية الإعلام في جامعة دمشق، وكتب لي القدر يومها أن أكون أحد الذين استقلوا الحافلات من مخيم اليرموك جنوب دمشق، والعنفوان يملؤهم، متجهين إلى الحدود مع الجولان السوري المحتل، الحدود التي بقيت هادئةً قرابة الـ40 عاماً. اندفع الشباب عند منصة الصيحات، وتعالت الهتافات وتأججت المشاعر، وامتلأت العيون بالدموع، وأخذنا قرار وصل أرضنا.

نزلنا الوادي المليء بحقول الألغام في مخاطرة أقل ما يقال عنها إنها ضرب من الجنون، لكن الإرث الذي حملناه من أجدادنا كان أقوى من أي تفكيرٍ منطقي أو عقلاني لحظتها. تجاوزنا الوادي، وبعد دقائق وصلنا إلى السياج الذي تقبع خلفه قرية مجدل شمس المحتلة. من المؤكد أن شيئاً من السماء أوقف مفعول تلك الألغام التي ملأت الوادي، فانفجار لغم واحد كان كفيلاً بأن يقضي على كل مَن كانوا في الوادي وهم مئات من الفلسطينيين والسوريين.

نزلنا الوادي المليء بحقول الألغام في مخاطرة أقل ما يقال عنها إنها ضرب من الجنون، لكن الإرث الذي حملناه من أجدادنا كان أقوى من أي تفكيرٍ منطقي أو عقلاني لحظتها.

سجدة العودة

سجدة لله عند السياج اجتمع عليها اليساريون والقوميون والمتدينون على اختلاف مذاهبهم، وحتى "سكرجية" المخيم الذين لو لم أرَهم بأمّ عيني يسجدون لما صدّقت! كان السجود حالةً جمعتهم قبل مواجهة محتملة مع الموت. تجاوزنا الشريط الشائك الأول بعد تخريبه... ثم الثاني، ووصلنا إلى قرية مجدل شمس، فبدأت السيارات العسكرية الإسرائيلية بالتسلسل نحونا من جانبَي الوادي، وأخذت حوامة إسرائيلية تحلّق فوق رؤوسنا.

مع تجاوز الشريط الحدودي، سقطت عنا صفة اللاجئ وأصبحنا شيوخاً وشباباً ونساءً، أطفال حجارة يلاعبون الموت ورصاص المحتل، ويمطرونه بحجارة مقدسة. حلمٌ تحقق أمام أعيننا وهو أن تطأ أقدامنا أراضينا المحتلة، ونمارس حقنا في الاشتباك مع العدو ورميه بالحجارة خلال محاولاته عبثاً تطويقنا داخل القرية. استمرت المواجهات لساعاتٍ، الأمر الذي سمح لعربات البث المباشر الخاصة بمختلف وسائل الإعلام العربية والعالمية بالوصول إلينا قادمةً من داخل الأراضي المحتلة.

في مكان مرتفع... هناك وقفت

خلال المواجهات مع قوات الاحتلال، وبينما قنابل الغاز تنهال علينا والرصاص بمختلف أنواعه يلاحقنا مع محاولاتنا التشبث بالنصر المؤقت الذي صنعناه، وتحرير جزء من أرض البلاد لساعات عدة، في نصر لدقائق كان ثمنه شهداء ثلاثة وعشرات الجرحى، بدأت أتنقل في ساحة المواجهة. كنت أرمي الحجارة على قوات الاحتلال تارةً وأسعف الجرحى تارةً أخرى، وخلال تنقلي بين الجبهتين وقع نظري عبر سحب دخان القنابل المسيّلة للدموع، على مراسلي وكالات الأنباء والقنوات العالمية الذين كانوا يغطون الحدث وبينهم كانت تقف شيرين أبو عاقلة، الصحافية الفلسطينية الهادئة، التي شكلت حيزاً كبيراً من وعيي بالقضية الفلسطينية من خلال تغطياتها المستمرة، بل كانت أحد الأسباب التي جعلتني أهوى مهنة المراسل الصحافي الذي ينقل قضايا شعبه إلى الرأي العام، وهو ما دفعني إلى دراسة الإعلام كخطوة أولى نحو تحقيق الحلم.

مع وجود شيرين على مسرح الأحداث، اكتمل في رؤوسنا المشهد الذي عشنا وجعه سنوات طويلة أمام شاشات التلفزة مكتوفي الأيدي، وشعور العجز يتملكنا ويخنقنا ونحن نرى أبناء جلدتنا ينكَّل بهم ويُقتلون ويُطردون من بيوتهم على يد كيان مجرم ومحتل، إلا أننا اليوم غيّرنا المعادلة حسب ما ظننا، وانتقلنا لنكون فاعلين وأبطالاً أساسيين في المشهد الملحمي، أو ضحايا مباشرين. لم يكن الأمر يهمّ آنذاك. كانت دهشة اللحظة أكبر من كل التحليلات.

كانت أبو عاقلة تقف على مكان مرتفع ليس بعيداً عنا في ساحة المواجهة الممتدة من ساحة القرية إلى الشريط الشائك، مقتربةً منا قدر الإمكان. شرعت كعادتها في نقل المواجهات التي تدور أمامها والجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في حقنا نحن العزَّل الذين لا نحمل سوى الحجر، ونطبق قراراً أممياً يحمل الرقم 194 وينص على عودة كل لاجئ فلسطيني إلى دياره. كانت مع غيرها من المراسلين تحاول الاقتراب منا أكثر، ويمنعها جنود الاحتلال، وتكمل واجبها في تغطية ما يدور. كانت قلوبنا تطوف معاً.

جلست أمام التلفاز أشاهد هل تغير العالم بعد ما فعلناه؟ مرَّ صوت شيرين وصورتها وهي تقول في تقريرها: "فقدت اليوم قوات الاحتلال السيطرة على الحدود، ووقفت عاجزةً عن منع تدفق اللاجئين العائدين الذين وجدوا أنفسهم أكثر من أي وقت مضى أقرب إلى وطنهم وقراهم ومدنهم. حققوا حلمهم ولو لبعض الوقت..."

الختام

مع مغيب الشمس، تقدّمت قوات الاحتلال وحاصرتنا ضمن القرية، ليتدخل شيوخ العقل من أبناء مجدل شمس لتأمين عودتنا إلى الجانب المحرر من الجولان، حاملين الشهداء والمصابين، وبالفعل عدنا من دون أن أستطيع وصول صفد كما حلمت وخطّطت، وعلى جانبي الطريق إلى مخيم اليرموك هتف لنا أهالي القرى والبلدات التي مرّرنا بها رافعين لنا بأيديهم إشارت النصر. شعرت بأنني لا أستحقها فحلمي لم يكتمل. دخلنا المخيم وسط الآلاف من أبناء اليرموك الذين تجمهروا في شوارعه الرئيسية يهتفون ويرفعون أعلام فلسطين في استقبال العائدين من الأرض المحتلة.

وصلت ليلاً إلى البيت، خلعت ثيابي التي لم تخلُ من دماء رفاق طريق العودة، وجلست أمام التلفاز أشاهد هل تغير العالم بعد ما فعلناه؟ مرَّ صوت شيرين وصورتها وهي تقول في تقريرها: "فقدت اليوم قوات الاحتلال السيطرة على الحدود، ووقفت عاجزةً عن منع تدفق اللاجئين العائدين الذين وجدوا أنفسهم أكثر من أي وقت مضى أقرب إلى وطنهم وقراهم ومدنهم. حققوا حلمهم ولو لبعض الوقت... الجيوش مهما كانت قويةً لن تضمن حدوداً آمنةً ما دام خلفها أصحاب حق يرفضون الاعتراف بها".

رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.

لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.