في أحد أشهر مؤتمرات تخطيط المدن (المؤتمر السنوي)، وفي سنته الأولى في أريزونا، في الولايات المتحدة الأمريكية، كان حديث المخطط والمعمار الشهير، فرانك لويد رايت، إلى صحيفة الإندبندنت البريطانية، موضوع اللقاء الأول في المؤتمر، ومما قاله فيه، وهو أهم ما قاله برأيي: "أثر الأبوين، والعائلة، على الوعي، كبير بلا شك، ولكنه لا يقارن بأثر المدينة فيه، وموقع الفرد منها".

أوافق "لويد رايت" بشدة، وأضيف زيادة عليه، أن المدن التي عشت فيها، في طفولتي، ودمشق منها على وجه الخصوص، تعرف كيف تفرض نفسها في قسمات وجهي، ولغة جسدي، حين أريد التواصل مع المجتمعات والأماكن، بأثر غير رجعي، إلى يومي هذا. وهنا أتحدث عن موقعي منها، كيافع، وأثره كما أسلف "لويد رايت".

احتجت أن أدرس الهندسة المعمارية، كي أستطيع استيعاب دمشق، وفهم هذا الحجم من المفاهيم العمرانية والاجتماعية المتراكبة على سكانها، وتبسيط رقعتها لنفسي، وأنا أنظر إلى المدينة من هامشها.

كانت سمة النازح تطلق للسخرية على التصرفات "السوقية"، أو على الملابس "المهركلة"، أو على ذوق رديء في الطعام، أو في شراء الحقائب، والأحذية.

دمشق بعين المتجوّل

كمتجول متذوق في المدينة، كبرتُ أمام عينيّ دمشق، وأنا أحاول فهم ميكانيكيات الانتقال بين أجزائها، وفهم الاختلافات الجذرية بين واقع خدماتي، وعمراني، وآخر.

يصطلح البعض على تقسيم دمشق إلى جزئين: الأول يقال له في الوسط العام (داخل السور)، والثاني (خارج السور). أقل ما يمكنني قوله عن هذا التقسيم الساذج، أنه يخالف الواقع العمراني للمدينة الحالية، منذ سبعينيات من القرن الماضي، وهو مسمى تمييزي دأبت الجهات التخطيطية العليا المماحكة للسلطة، على ترسيخه لإذكاء الصراعات الصغيرة، فلا امتيازات خدماتية، ولا اقتصادية إضافية، كانت تطبَّق على ما يقع (داخل السور)، ولا علاقة لموقعكِ الجغرافي داخل سور المدينة، بكمية التنمية، و"الدلال الحكومي"، الذي تتمتعين به.

سأعتذر مسبقاً عن التسميات التي سترد لاحقاً، ولكنها تبسيطية لغير المختصين، لفهم ما كان، وما يزال يحصل، في النسيج العمراني الشاميّ.

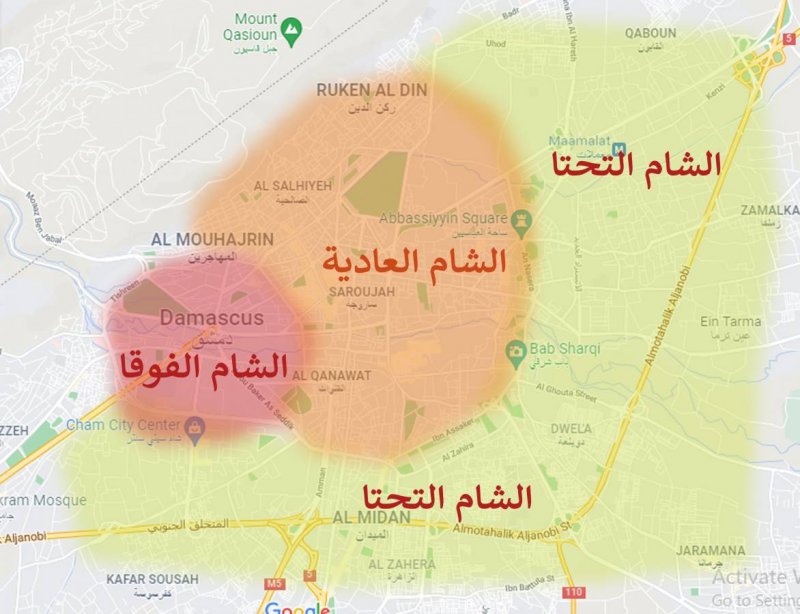

كان تقسيمي (الشخصي) لدمشق، يواكب كمية "تدليل" قاطني المناطق، خدماتياً وعمرانياً.

"الشام الفوقا": شكلها دائري (كما تمكن معاينتها على الخريطة)، وتضم المالكي، وأبو رمانة، والمهاجرين جزئياً، والسفارات، وجامعة دمشق، وحديقة تشرين، كأكبر رئة خضراء في المدينة الإسمنتية، وأُلحق بها، في الثمانينيات، "تنظيم كفر سوسة".

يقطن في هذه المنطقة "علية القوم"، من كبار الاقتصاديين، وأبناء دمشق من الأثرياء، ناهيك عن طبقة "المسؤولين"، مضافاً إليهم الكثير من محدثي الثراء، أو السلطة، أو كلاهما معاً.

شوارعها نظيفة ومدللة، وأسعار عقاراتها خيالية (عشرون ألف دولار أمريكي للمتر المربع تقريباً)، ولا تسمح حتى للميسورين من أصحاب التجارة والصناعة، بالعيش فيها.

"الشام العادية": وهي بشكل دائرة كبيرة (يمكن رؤيتها على الخريطة)، وتحوي "الفوقا"، وتحميها، وتضم دمشق القديمة (داخل السور)، وبعض الأجزاء الإستراتيجية من خارجه. كانت تتمتع ببعض الامتيازات والخدمات، وتسكنها الطبقتان الميسورة، والمتوسطة العليا، ومحدثو السلطة والثراء، من الدرجة الثانية، أسعار عقاراتها مرتفعة جداً أيضاً، قياساً إلى جودة البناء، وتنظيم الشوارع.

"الشام التحتا": حيث تربض العشوائيات في الأطراف، وتنتشر كعروق سرطانية، بواقع خدماتي وتنظيمي رثّ، وتحوي دمشقيين و"غربتلية"، ممن ابتلوا بالفقر والتهميش. وقُسم الشقاء بين مكوناتها بالتساوي.

تمتد هذه العشوائيات في الاتجاهات كلها (باستثناء اتجاه قاسيون)، في الشرق والغرب والجنوب، لتلتهم 80 بالمئة من غوطتي دمشق، بعكس ما خطط الفرنسي ميشيل إيكوشار، إبان الاستعمار الفرنسي للبلاد.

وتصل ريف دمشق بحدود الشام العادية، وتفصلها عنها تنموياً، كما يمكن أن نجد هذه "الشام التحتا"، في جيوب صغيرة معدمة، تتخلل بعض الأحياء "العادية".

ولعل مشروع "المتحلق الجنوبي"، كان أيضاً إمعاناً في إشقاء شرائح أكبر، ممن يعيشون خارج حدود هذا المتحلق.

العلاقة بين الأجزاء

كانت الشام "الفوقا" التي تضم أذرع الفساد المركزية في البلاد، تحاول إقناع دمشق "العادية"، بأن مشكلتها الحقيقية هي مع دمشق "التحتا"، التي كانت مليئة بالـ"مختلفين"، من نازحين، ولاجئين، وأبناء قوميات وطوائف أخرى، ودمشقيين فقراء.

وتحاول إقناع قاطني "الشام التحتا"، في مناطقهم العشوائية، (كالتضامن، واليرموك، وكفرسوسة البلد، وجوبر، والدويلعة، وجرمانا... إلخ)، بأن مشكلتهم تكمن مع قاطني الشام "العادية"، وخاصةً من هم "داخل السور"، لنقل المعركة الاجتماعية إلى خارج حدود "الشام الفوقا"، التي كانت تحتوي أناساً من الملل والطوائف والأديان جميعها، المتضامنة على الفساد المركزي.

تمترست الشام "الفوقا" أمام جبل قاسيون، وتدرّعت به، وبصراعات بين أطياف الطبقة الوسطى والفقيرة، لتشتيت الانتباه عن مافياوية عملية التخطيط الإستراتيجي في البلاد عموماً، وفي دمشق على وجه الخصوص.

الآلهة المركزية

كانت دمشق (على جمال ابتذالها المفرط)، نموذجاً مصغراً عن فشل هرمي واضح في اصطفاف الطبقات الاجتماعية، والاقتصادية، أضف إليها سياسة الدولة السورية آنذاك، التي انتهجت التنمية المركزية، وهي لوثة تخطيطية سوفياتية، تعوزها العدالة والتوازن.

كان يتصف "القطر العربي السوري"، بما يقال له نخطيطياً "العمى اللامركزي"، إذ يحتضن الوطن أهل المراكز، ويلقي بساكني المناطق الحدودية، وما قبل الحدودية، تحت ويلات تسمية "المناطق النائية"، ولعناتها.

كمخططين عمرانيين، كنا دائماً نحذر من مركزية التنمية الكارثية في مضمونها، والتي كنا نتنبأ بأنها ستدفع البلاد إلى الانهيار الاجتماعي والديموغرافي، قبل الاقتصادي، أو السياسي.

لم تلقَ تحذيراتنا سماعاً، عند الجهات التخطيطية العليا، ولم تساعدنا سوى بضع محاولات قاصرة، لبعض المنظمات العالمية، ما قبل الحراك الشعبي.

النزوح "جنحة جماعية" وحي "التضامن" مثالاً

قبل أن "يصير الجميع نازحين"، كما قال لي الراحل "النازح" حاتم علي، بسبعة وعشرين عاماً، وُلدت في كنف بيت جدي وجدتي، الذي كان في أحد "أرقى"، وأكثر غيتوات النازحين اكتظاظاً، في دمشق. وُلدت في حي "التضامن"، الذي كان يقطنه، بغالبيته، من هجّرتهم إسرائيل في نكسة حزيران 1967، إذ تم تجميعهم في مناطق محاذية لدمشق الجنوبية، وتُركوا كي يواجهوا "عار" تهجيرهم، أمام قسوة الوطن الأم، وتهميشه، وأمام نكران مواطني هذا الوطن لهم.

حيّ التضامن، هو كوكب قائم في حد ذاته، ويكاد ينفجر بالمبعدين قسراً، عن قراهم ومدنهم، وما خلفوه في الجولان "الحبيب" الذي كانت تضج به نشرات الأخبار كل يوم، ويغني له الأطفال في مهرجانات طلائع البعث كلها، وتُفرَد له ساعات من البث التلفزيوني الذي يحيّي أبناء جولاننا الصامد، ليس في وجه اسرائيل، إذ كانوا بغالبيتهم يقارعون أيامهم من مستنقع وعر، على هوامش المجتمعات.

كانت دمشق (على جمال ابتذالها المفرط)، نموذجاً مصغراً عن فشل هرمي واضح في اصطفاف الطبقات الاجتماعية، والاقتصادية، أضف إليها سياسة الدولة السورية آنذاك، التي انتهجت التنمية المركزية، وهي لوثة تخطيطية سوفياتية، تعوزها العدالة والتوازن

نازح ولاجئ خارج السور

لا أعرف من أطلق اسم "التضامن"، على هذا الحي، ولكن ما أعرفه، هو أنه كان أبعد ما يكون عن أيٍ من معطيات التكافل والاحتضان، أو حتى التعاطف، تجاه مأساة بحجم "نكسة حزيران"، ليعيش ضحاياها في نكسة دائمة، تتجسد في الواقع المعيشي والديموغرافي الرديء.

حي للنازحين، هو "التضامن"، وحي للاجئين الفلسطينيين، "حي اليرموك"، يتجاوران كعضوين دائمين في اتحاد المصيبة، والتشريد، والتهميش، والنفي، خارج حدود "حضارة" الشام، وخدماتها، وبامتدادات كثيرة ومخيفة، في تضاريسها، و"دخاليجها"، كالحجر الأسود، و"دف الشوك"، وحي"الزفتية" التي كانت تسكنه الطبقة "الأدنى"، من النازحين، والذي يخلو حتى من "الزفت".

العشوائية ليست منهاجاً عمرانياً فحسب

كان القاسم المشترك بين الحيين، هو العشوائية في كل شيء: تخطيط الشوارع، وأشكال المباني، وارتفاعاتها، وزيجات أبنائها، وبناتها، وأعراسها، ومآتمها، وإنجابهم للأطفال، ومحاولة تنشئتهم من دون أن يشعروا بفداحة ما حصل، قبل أن يولدوا.

لم تأبه بهم السلطة، ولا صناع القرار، على الرغم من إصرارها على قرع طبول الصمود والتصدي في رؤوس الجميع، كي تبيع وتشتري، ليلاً نهاراً، بقضيتهم على وسائل الإعلام، وتستعرض البعبع الإسرائيلي، وتخوّف به الأطفال، ليخرس الذين يطالبون بأقل حقوقهم المعيشية، ويحمدوا الله على أن إسرائيل لم تنجح في ترويج الأحزمة الجلدية (الكمر)، التي قيل إنها مؤامرة على رجال سوريا، تسبب العقم، ففشلت المؤامرة، واستمر التناسل السوري العظيم في إنجاب المفاخر.

على جانب آخر، لم يكن يعترف بإنسانيتهم مجتمع تجار دمشق، والصناع فيها، وصغار كسبتها، والذي ما كان عنده استعداد ليقبل "غريباً" آخر، يضاف إلى سلسلة "الغرباء" التي كانت تتقاطر إلى دمشق، لأسباب متعددة.

وكأن دمشق هي العاصمة الوحيدة في العالم، التي تأوي أناساً جاؤوا من خارج "سور دمشق العظيم"، الذي كان، وما يزال، حصناً طبقياً شاهقاً، عصياً على الخرق، ولو بشهادة "دكتوراه في الذرة".

الوصمة

كانت سمة النازح تطلق للسخرية على التصرفات "السوقية"، أو على الملابس "المهركلة"، أو على ذوق رديء في الطعام، أو في شراء الحقائب، والأحذية.

وأنا كنصف نازح، تربيت في بيت جدي وجدتي النازحَين، وأعلم كم كانا وأخوالي وخالاتي يقدسون العلم والثقافة والفنون على أشكالها، وكيف كانوا يسهرون، ويتبادلون الشعر، والزجل، والأحاديث الشيقة، في سهرات أسطح "التضامن". أؤكد للجميع أن أهالي الحيّ، كانوا يلبسون كالبشر، ويأكلون مثلهم، ولديهم مكتبات في بيوتهم تحوي كتب غابرييل غارسيا ماركيز، وإيمانويل كانط، وعبد الله القصيمي.

اللعب بجانب ريغارات دمشق

كانت جدتي، دائمة الانتقاد لركبتيّ السوداوين، من كثرة الخروج إلى الشارع، واللعب مع الأولاد، و"العراكات"، والتدحرج في الحارة وراء الكرة.

كانت الحديقة، بلا شك، طقساً بعيداً جغرافياً، ومستحيلاً معنوياً، عما كان يحدث في "التضامن"، حيث لم أكن أعلم بوجود حدائق في الشام، كما في حلب، التي أسكنها مع عائلتي الصغيرة، إلا عندما صار عمري ثمانية عشر عاماً، وصرت قادراً على اجتياز "باب مصلى"، كي أصل إلى الحضارة والحدائق، حيث التخطيط الفرنسي الإنساني الراقي لمدينة دمشق "العادية".

ما زلت أذكر خشونة الإسفلت الملتهب، حين سقطتُ عن دراجتي، بسبب "ريغار" متوحش، وعميق الحفرة، في الحارة، وكيف اهتزت الدنيا أمامي، وغبت عن الوعي لثانيتين.

في ذلك النهار البعيد جداً، سقطت وأدميت ركبتيّ، وفتحت، بعد إغماءةٍ، عينيّ اللتين كادتا تلمسان الأرض، لأرى بوضوح، ومن أسفل معالم المكان، إسفلتاً خشناً مكسراً، في شارع لا يتجاوز الأربعة أمتار عرضاً، وجداول من مياه التنظيف الداكنة، شقت أخاديدها في الزفت الهرم، أو شقها سكان المكان لتبلغ الماء المتكدرة، "الريغارات" المتآكلة المزروعة كأحجار عثرة، للمارة، والسيارات، والحيوانات، في منتصف الطريق.

"الريغارات" هذه، كانت شغل أهل الحارة الشاغل، لانسداداتها المزمنة التي تحتاج كل أسبوع إلى "قسطرة"، تفتح شرايينها من جديد، مع جهاد الناس في القيام بعمل البلدية الغائبة، والتي لا تستيقظ إلا لهدم مخالفات البناء التي يقوم بها سكان الحي مرغمين، ليتزوجوا، ويزوّجوا ذراريهم.

أذكر أنه كلما فاض ذلك "الريغار"، كنت أحس أنه أعلن غضبه من امتلائه بالمخلفات المتنوعة التي تنفثها حارات النازحين المزدحمة، وأنني أريد فعل شيء، أي شيء، للجم ذلك الغضب.

شعرت، يوم سقطت عن دراجتي، أنه ليس من العدل ألا يكون للآلاف من الأطفال القاطنين في هذه المناطق، أماكن للعب، لا تجرح على الأقل ركبهم، كما جرحت أنا ركبتيّ اللتين كانت جدتي دائماً تنتقدهما، فعدت يومها إليها لأقول لها: "تيتا! ركاكيبي بطلوا سود، صاروا حمر!"، وأنا أقهقه.

صرت بعد ذلك أحلم، كطفل يافع، باستعادة الجولان كي يرتاح أقاربي، أو كي أواسي صوت جدتي في رأسي، والتي كانت دائماً تتحدث عن ضيعتها، بلوعة من فقد ذراعاً، واصفةً ضيعتها بـ"بلادنا"، وكأنّ سوريا الأم دولة مجاورة.

كان المشهد المهول للتمايز الطبقي الذي حصل إبان الحرب، في مناطق النظام والمعارضة، وحتى في مناطق "قسد"، امتداداً واضحاً للتموضعية الاجتماعية، وخاصة مع الاتساع غير المسبوق في التاريخ الحديث، لطبقة "النازحين"

نازح وبعيد

نزح نصف البلد في هذه الحرب، للأسف، ولأسباب كثيرة كان من أهمها التخطيط الهمجي المافيوي، والإدارة الفاشلة، التي أدت إلى التمايز، والانفراط الحاد في عقد المجتمع السوري عموماً، والمجتمعات المحلية، كلاً على حدة، والتي تمكنت آلة القتل من النفاذ عبر صدوعها، وكان المشهد المهول للتمايز الطبقي الذي حصل إبان الحرب، في مناطق النظام والمعارضة، وحتى في مناطق "قسد" (قوات سورية الديمقراطية)، امتداداً واضحاً للتموضعية الاجتماعية، وخاصة مع الاتساع غير المسبوق في التاريخ الحديث، لطبقة "النازحين".

أكرر، للمرة الخامسة في حياتي، تجربة العيش كلاجئ، أو نازح، في مغترب ما، وأصبحت أمتلك مناعة عالية ضد التهميش، أو هكذا أقنع نفسي، ولكني صرت أعرف هذه الوصمة جيداً، وصار الطريق رفيقي. لا بأس... تعلمت كثيراً، وأنا سعيد بما عرفت، وما سأعرف، وما أهدتني إياه تجربة اللا انتماء تلك.

حصلت على إجابات، أكثر من الأسئلة التي كنت أوجهها للكبار في تلك الأيام، والأهم أن ما حصل في سوريا منذ الـ2011، إلى الآن، مكنني من أن أجيب جيداً على السؤال المركزي في سوريا المركزية: ماذا يحدث هناك؟ ماذا يحدث في "الشام الفوقا"؟

رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.

لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.