في شتاء 2015 زرت ولأوّل مرّة مدينة طنجة (عروس الشمال). مازلت إلى اليوم أرقب تلك الأطياف السرمدية اللامعة والمُتوهّجة المتعانقة فيما بينها، بين أشجار الكاليبتوس الموجودة على جنبات بعض الشوارع والأزقّة، وأصوات الباعة المٌتجوّلين على طول مدخل محلاّت سوق "الداخل". رائحة البحر القادمة من تخوم ظلال متاجر الفواكه الجافّة والأثواب تُثير فيّ شهوة مُؤجّلة.

الوجود الغربي المُحيط بي يسحرني ويجعلني أتحرّر من شقائي اليوميّ، إذ لم أتخيّل أن تكون مدينة طنجة بذلك الجمال الساحر بالنسبة لشاب تعوّد أن يقضي أيام الخريف البارد في البوادي إلى جانب جدّته وكُتبه وأوراقه. فحجم التأثير له بُعد مزدوج، ما جعلني أُدمن مدينة طنجة وعوالمها في فترات لاحقة مُتقاربة في حياتي، من خلال دعوات رسمية لتقديم كُتّاب أو المشاركة في ندوات فنيّة أو مهرجانات سينمائية. هنا أجد الفرصة مواتية لأجدّد أواصر علاقتي بالمدينة. وكلّما زرت طنجة كنتُ أقيس حجم جُرح جمالها في جسدي، بين السفر الأوّل والأخير. ومن سفر إلى آخر اكتشفت لوحدي بعض عوالم طنجة المُختفية. كما أنّ تعلّقي الأوّل بالفضاء لم يكُن إلاّ بسبب عشقي للنور وإلى لعبة الظلال المنسابة الهادئة والمتراقصة على سطيحة المقاهي وبين الأزقّة المائلة أشبه بخطوط بيير سولاج المُتموّجة في انحدارها وقوّتها وصرامتها.

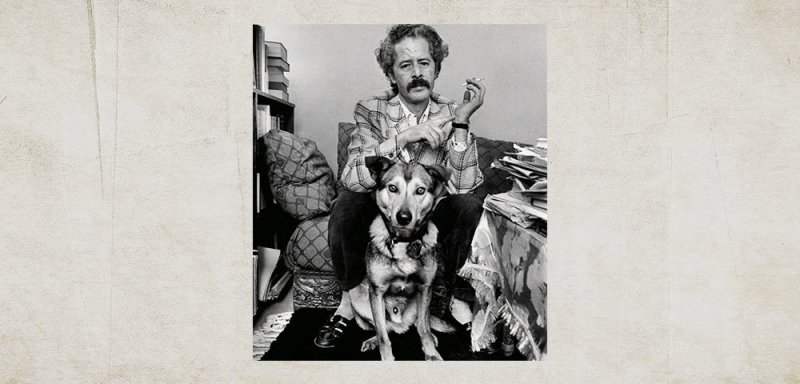

والحقيقة أنني قد تأكدت فيها أنّ السبب الرئيسي في زيارة مدينة طنجة، لم يكن بسبب جمالها وأناسها وبحرها وخضرتها، ولكنّه جاء كدعوة لامرئية من الروائي محمّد شكري، هذا الرجل الذي استدرجتني إلى عوالمه منذ الزيارة الأولى كي أعانق مقهى "باريس" في كل زيارة، حيث كان يجلس إلى جانب عدد من الكُتّاب والفنانين العالميين، الذين قاموا بزيارة أو الاستقرار أو العبور من مدينة طنجة مثل صامويل بكيت وجان جنيه وبول باولز وتينسي وليامز.

على مدار 4 أيام كُنت استيقظ باكراً كعادتي، كلّما زرت مدينة غريبة لأقف عند براءتها وصمتها وحقيقتها، قبل أن تسطع شمس الصباح ويستيقظ سكانها وعمّالها وموظّفوها. آنذاك تتغيّر المدينة في شكلها وملامحها ويصعب عليّ القبض عن ألفتها وحميميتها وحقيقتها، كما هو الشأن مع "طنجة الخائنة" كما وصفها جنيه ذات مرّة، سريعة التبدّل والتحوّل في فترات مُتقلّبة من اليوم الواحد.

كلّما زرت طنجة كنتُ أقيس حجم جُرح جمالها في جسدي، بين السفر الأوّل والأخير. ومن سفر إلى آخر اكتشفت لوحدي بعض عوالم طنجة المُختفية

قبل سفري الأوّل بأشهر قليلة. كُنت قد قرأت كلّ ما كتبه محمّد شكري. ولما جاءت فرصة السفر وجدتُني مسلّحاً بأسماء كُتاّب وأغان إسبانية ومقاه وحانات وشوارع ومطاعم ومكتبات وأزقّة لدرجة أنّ صديقيّ نبيل وأحمد اعتقدا أنني قد زرت المدينة من قبل، مع أنّها كانت أوّل زيارة لي. وكأنّ محمّد شكري، كان يقودني من يدي في صمت ويأخذني إلى عوالمه الواقعية. ولما كان صديقاي يستريحان أو يغطّان في النوم بفندق "مجلاّن" المُقابل للبحر، كُنت اختلس الخطوات بين أزقّة صغيرة مائلة وأتسلّل وحدي لمُحاولة إقامة طباق في ذاتي بين ما كتبه محمّد شكري وما يوجد في الواقع.

اندهشت من جماليّات الكتابة لدى محمّد شكري حين وقفت ذات صباح وسط باعة سوق "الداخل" وأنا أنظر إلى مقهى "سنترال" حيث سيلمح فيها شكري ولأوّل مرة صلعة جان جنيه وهي تلمع تحت أشعة الشمس في إحدى الصباحات. أكبر كذبة قد يعيشها القرّاء هي اعتقادهم بأنّ الكتابة الأدبيّة تنقل واقعاً حقيقياً، إذ حتّى لو كان إيمان الكاتب بكتابته ومعرفته القويّة بواقعه وأحداثه وشخوصه، فإنّ الخيال يتسلّل دوماً ولو لبرهة من الوقت ويُغيّر كل الوقائع أو بالأحرى صُوَر الواقع وطريقة تلقّيه في ذهن كل من يقرأ العمل الروائيّ.

لا يوجد تطابقٌ بين ما نقرأه وما يوجد عليه الواقع حقيقة؛ فقد صوّر شكري مقهى "سنترال" على أساس أنّ بجواره ساحة يمشي فيها الناس بدون توقّف، تبدأ من باب سوق الدخل وتنتهي بجدار صغير مُطلّ على البحر من بعيد، لكنّ المثير للدهشة أنّ المقهى مُجرّد ممرّ أو زقاق صغير تقتحم مساحته مقاهي شعبية أخرى. هذا الانشطار بين الواقعي والمُتخيّل في كتابات محمّد شكري بدا بارزاً بالنسبة لي، كي أقف طويلاً عند مفهوم الأدب الواقعي وهل يوجد حقّاً أدب واقعيّ، مع أنّ فيزيونومية جنس الأدب تبقي كتابة خيالية تتدخّل فيها عوامل برانية مُتعدّدة، تبدأ بخصوصية التكوين والانتماء الأيديولوجي وتنتهي بسراديب الجسد ومسارب الذاكرة وشغافها.

السبب الرئيسي في زيارة مدينة طنجة بالنسبة لي لم يكن بسبب جمالها وأناسها وبحرها وخضرتها، ولكنّه جاء كدعوة لامرئية من الروائي محمّد شكري

في مقهى "باريس" ستتكرّس علاقة شكري بجنيه وآخرين من فنانين وكُتّاب ومسرحيين وديبلوماسيين زاروا طنجة، لكن علاقتهم بها قد توطدت بعد خروج الاستعمار الفرنسي من المغرب. ولأنّ مدينة طنجة كانت منطقة دولية، فقد استفادت باعتبارها فضاءً مشتركاً بين عدّة دول، حيث كان يلتقي بمقهى "باريس" كل الأجناس من البشر على اختلاف مهنهم ومشاربهم من كُتّاب ومُغنّين وفنّانين ووشاة وقوّاد وديبلوماسيين، ما أعطى للمقهى بُعداً متوسّطياً. ورغم فساحة المقهى وبساطة أوانيه وكراسيه الخشبية، فإنّ سحره اليوم يعود إلى دوره في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، رغم ما ألمّ في الآونة الأخيرة بملامحه الخارجية من تحوّلات وأيضاً بتغيير طبيعة روّاده، حيث أصبح اليوم مكاناً لا يرتاده المُثقّفون فقط، وإنّما كل الناس البسطاء من تجار وحرفيين وباعة مُتجوّلين.

هذه التغييرات تعطي الانطباع للزوّار اليوم بأنّ ملامح الأمكنة زئبقية ودائمة التحوّل، فهي لا تُحافظ على طراوتها وديمومتها في علاقتها بحساسية التاريخ الذي انتمت إليه، لأنّ كلّ شيء عابر وزائل ومُنفلت يُفتّته الزمن، وبالتالي يسرح في جسدها النّسيان ككلّ أجساد البشر وحيواتهم. أشكال الحداثة المتصدّعة اقتحمت هذه المقاهي الثقافية اليوم، وجعلتها مُجرّد فضاءات للربح وأمكنة للترفيه والاستهلاك والأكل والاستجمام، بعيداً عن أيّ فعل ثقافيّ رمزيّ، يُجمّل أفق هذه المقاهي ويصنع لها رمزيتها وديمومتها في المتخيّل الجمعي، ما يجعلها تحافظ على رونقها وجمالها وتاريخها وحميميتها.

أغلب النقّاد الذين تفاعلوا مع كتابات شكري القصصية والروائية تعاملوا معها بوصفها ظاهرة داخل الأدب المغربي المعاصر، وهو أمر كان يغضب محمّد شكري، ويجعله يصرخ ويلعن بخصوص هذا التوصيف الساذج، مُعتبراً نفسه: كاتباً جيّداً أو سيئاً. فهو لم يكتب إلاّ سيرته الحياتية الصادرة في 3 مجلّدات عن المركز الثقافي العربي، والتي تضمّ مجاميعه القصصية وأعماله الروائية ويوميّاته مع جنيه وباولز وتينسي إلى جانب دراسة نقدية وحيدة له بعنوان "غواية الشحرور الأبيض"، حيث أبدى شكري ملاحظات قويّة في أعمال أدبيّة عالمية تاركاً انطباعاً مقبولاً لدى كلّ من ظلّ يعتبره مُجرّد ظاهرة أدبية.

رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.

لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.