من الوطن... إلى محمود درويش، أول ما يزلزل أعماقي حين أدخل قصره، قصر الشعر، أعني متحف محمود درويش، الذي صعدَ ليعتلي تلة "عين منجد" ويشرف على رام الله، الوطن، أم الشاعر؟ أم المسافة بينهما؟

لم يقدس الفلسطينيون فرداً على مرّ العصور. هذا أمر يسري في العروق على ما يبدو، فالكنعانيون لم يقدّسوا حتى آلهتهم، على النحو المتبع حولهم، فلم يخضعوا لها خضوع المَسوق؛ هذا ما تقوله حفريات حدّثني عنها الفنان الفلسطيني العالمي الدكتور عبد الرحمن المزين. قال إن أطول إله كنعاني لم يتجاوز طوله 30 سم، وإن أسلافنا كانوا يضعونه في البيت كمنظر أو كتميمة، ما يعني أنهم لم يقدموا له القرابين، و لم يشيدوا المعابد.

معابد الكنعانيين كانت في الهواء الطلق تأخذ شكل مهرجان غنائي كل دورة، ويبدو أن ما يجري الآن امتداد طبيعي، ففي الأغاني الوطنية يتغنون فتقفز الجماعة إلى مقدمة الأغنية، ولا معنى للفرد في هذه المسيرة، حتى أنني أتذكر أيام الجامعة حين كان الطلاب يزفّون زميلهم الخرّيج يغنون: "إطلع يا قمرنا وهِلّْ... وضوّي عالمخيمات"، ويقدمون نجاحه لفلسطين. ويبدو أن البيئة الرعوية الزراعية، ومواسم الحصاد عززت هذا الطقس الجماعي، فبدا القائد والشاعر والعامل يداً واحدة أمام سلاسل الزيتون.

في رام الله ومخيمات الشتات يحدثني أحدهم عن زمن ياسر عرفات فأفهم من كلامه أن الأمر كان بسيطاً جداً: يذهب الشخص إلى مقره أو إلى المقاطعة – بعد أوسلو - يدخل ويقابل الرئيس.

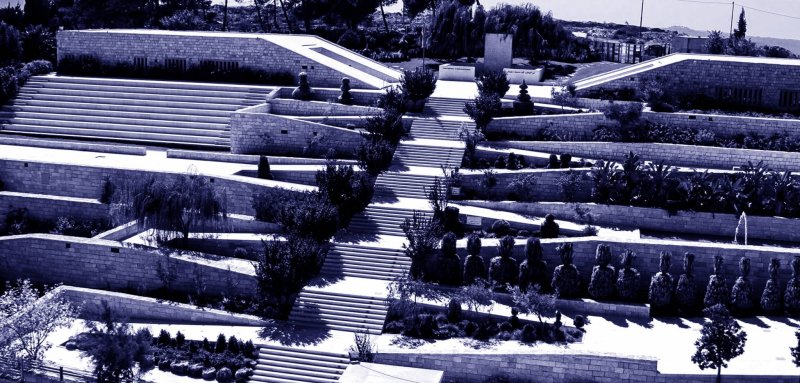

إذاً لماذا يقدّس الفلسطينيون محمود درويش؟ الأمر ليس بالهيّن، فالمتحف يتمدد على مساحة هائلةٍ، وقد صُمم على أسس صادمة؛ فشكله الهندسي يطابق شكل قرية البروة في قضاء عكا مسقط رأس درويش، والمسطح على شكل كتاب مفتوح، و تربة القبر جيء بها من البروة، كذلك التربة التي صنعت منها الرفوف التي وضعت عليها الجوائز والدروع والأوسمة التي نالها، كما أنه مجهز تماماً لاستقبال ذوي الاحتياجات الخاصة.

يقول لنا فريق المتحف إن المصمم هو المهندس العالمي جعفر طوقان، أو نجل الشاعر إبراهيم طوقان. نبكي ونتخيل إبراهيم طوقان وهو يزور درويش بمعية ابنه

تظل هذه الحقائق تسحبُ الدمعَ من بئر عيوننا حتى يقول لنا فريق المتحف إن المصمم هو المهندس العالمي جعفر طوقان، أو نجل الشاعر إبراهيم طوقان. نبكي ونتخيل إبراهيم طوقان وهو يزور درويش بمعية ابنه ويحملان في أيديهما هدية كبيرة، هي المتحف ذاك!

العبارة الأكثر شيوعاً في رام الله هي "محمود درويش". فقد أصبحَ اسمه عبارة. قد يكون هذا التقديس الأول للفرد في تاريخ الكنعانيين، أو قد لا يكون درويش فرداً، إنه مشاعٌ لكل الفلسطينيين، تماماً كرائحة البرتقال والياسمين، تماماً كزيتون الشوارع.

بحر رام الله لا يبدو سهلاً، الموجُ يسحب القصص عن الشرفات، يسحب أصحابها أيضاً، بارد جداً وساخن جداً، يأتي سريعاً ومباغتاً ويذهب كذلك، في شارع "باطن الهوى"، في رام الله التحتا، أو رام الله القديمة، بإطلالة مفتوحة. على بعد أميال نرى عمارات شاهقة مضاءة، تنعكس هذه الإضاءة على سطح بعيد جداً؛ على حافة الروح هناك وهي تتعرى أمام الآلهة المختبئة في الموج، أولئك الذين يخرجون في الليل ليحرسوا المدن.

المنطق يقول إن هذا السطح ماءٌ، وهذه العمارات في منطقة "الشيخ مونّس" التي صار اسمها "تل أبيب" حقيقية. هذا هو بحر رام الله، حلمٌ عالق في الصدر كقلبٍ مريضٍ. نقف هناك لنراه فقط حين يكون الجو صافياً، والحقيقة أننا كنا ننظر في دواخلنا ولم نكن ننظر باتجاه البحر.

بيني وبينكِ ألف صحراءٍ وموت واضح

بيني وبينكِ حلم من مرّوا وظلوا مثل زوجةِ لوطَ

يلتفتون للخلف البعيد

وينشدون:

بيني وبينك ألف بينٍ بائنٍ

ونشيدُ عيدْ

العبارة الأكثر شيوعاً في رام الله هي "محمود درويش". فقد أصبحَ اسمه عبارة

مدنُ فلسطين صغيرةٌ جداً، وأليفة كقطط، والناس طيبون، يخلعون خبثهم على باب البلاد، كما يخلع المصلّي نعليه، هناك فقط اكتشفت حقيقةً: كلما اتسعت المدن صار الناس أكثر شراسة.

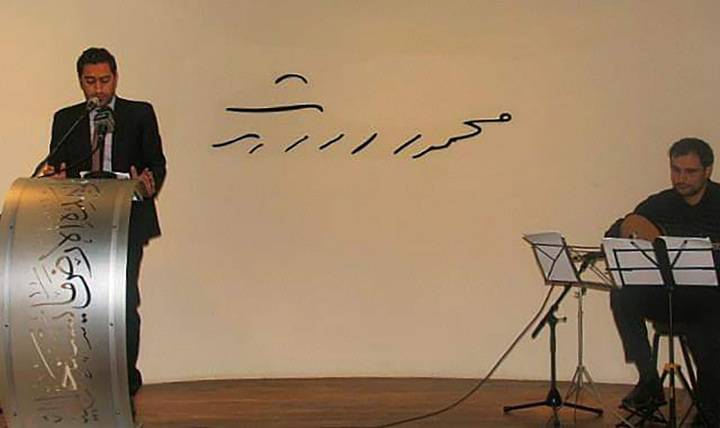

رجعنا إلى البيت بعد أمسية المتحف متخمين بحب الأصدقاء، أخذنا أطول شهيق في الكون، تنفسنا حباً وطواعية. موسيقى عالية جداً كانت في داخلي، تكونت من أنفاس الحضور، من ابتساماتهم من دمعاتهم، من دعواتهم، من حزنهم اليسوعي وفرحهم الكرنفالي، من كل شيء. كان عرساً ولم تكن أمسية، وفكرت بجدية بعدها أن أترك الشعر، فأي مكان سيليق بحزني بعد هذا؟ أي مدينةٍ ستفهم ذهولي؟ أي ناسٍ سيعرفون لهفتي ويشيرون إلي بابتساماتٍ حملوها على ظهروهم وجاؤوا: "إنه ابننا العائد!"؟

لن يفوتني هنا أن أذكر فعلة سامح خضر مدير متحف محمود درويش، الذي لم يكن صديقاً عزيزاً بعد؛ جرني من يدي إلى مكتبه، أغلق الباب، فكَّ ربطة عنقي العسلية، وأهداني ربطة عنق قطفها من عين أناقته الدائمة. الناس في فلسطين يحبونك دون مقابل ودون رصيد سابقٍ.

ربما لم يفكّر سامح بالأثر العميق والطويل لهذه الفعلة العفوية كلهجته، لكنني سأذكرها كجزء من حياتي، صغير ولامع، وذي أثر. كان يمكن أن يكون ذلك حدثاً عابراً لولا أنه في فلسطين، ولولا أنني هناك للمرة الأولى منذ النكبة، ولولا أنني سأقرأ بعد قليل في متحف محمود درويش، ولولا أن الناس وراء باب المسرح يعرفونني دون أن نلتقي وجاهة، ولكننا التقينا في حب بلاد تتمرجح في الخيال كورقة زيتون.

طوال الرحلة إلى الذات، ظلت رام الله مركزاً للانطلاق وبيتاً للعودة، وأفلحت في فتح ذراعيها جسراً للألفة، فصرت بسرعة أشتاق إليها من بين المدن، وأحتاج بحرها الذي لا يظهر إلا في الليالي الصافية، ومن الشرفات العالية، بدون صوت، كأنما أشاهد تلفازاً صامتاً أو كأن الجمال المكبل "بخط الهدنة" أحدث صمماً في المشهد.

رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.

لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.