لعلّ اللبنانيين يعرفون كينشاسا، عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية، من خلال مصالحهم في هذه المدينة الأفريقية جنوب الصحراء، ومن استثماراتهم التي توفّر لهم عوائد مالية تسعفهم في تأسيس أعمال ومنشآت في وطنهم، لا تحميهم من العوز في أرذل العمر فحسب، بل تمكّنهم من توريثها للأبناء والأحفاد.

هؤلاء عُرفوا بـ"لبنانيي أفريقية"؛ بعضهم جنى الثروات، والغالبية منهم تعرّضت لمضايقات من مواطني تلك البلاد، من سلبٍ في الحدّ الأدنى، إلى ما هو أشدّ عنفاً بتهديد أرواحهم وممتلكاتهم، ودفعهم إلى المغادرة. هذا ما خبِره ويُخبره العائد من مستعمرة بلجيكية نالت استقلالها عام 1960. غير أنّي تعرّفت بها إلى حدّ ما، فضلاً عن الأخبار والحكايات الاستعلائية المقتضبة، من طرق تخييلية عبر السرد الرّوائي والفنّ التصويري بعيون محلّية.

غالباً ما يلجأ الإنسان في زمن الأوبئة، أو المآسي بعامة، إلى تقصّي المشترك الإنساني في العالم ماضياً وحاضراً. وهذا ما دفعني، إبّان الحجر المنزلي، إلى العودة لأدب الأوبئة، ولفتتني رواية "إيبولا 76" (الساقي، 2012) للطبيب الروائي السوداني أمير تاج السرّ.

ترصد رواية "إيبولا 76" حالة الوباء الذي انتشر في العام 1976 في مدينة كينشاسا وجوارها. ولعلّ اللبنانيين يعرفون كينشاسا، عاصمة جمهورية الكونغو ، من خلال مصالحهم في هذه المدينة الأفريقية، ومن خلال استثماراتهم فيها التي توفّر لهم عوائد مالية هائلة

نتبين من عنوانها أنها ترصد حالة وباء إيبولا الذي انتشر في ذلك العام (1976) في مدينة كينشاسا والقرى المحيطة. ووفق الرواية بما تتضمّن من تخييل، وإن استندت إلى واقعة انتشار الفيروس وانطلاقه من المدينة الكونغولية، فقد توسّعت دائرة انتشاره في الرواية، متجاوزة الحدود الكونغولية إلى جنوب السودان.

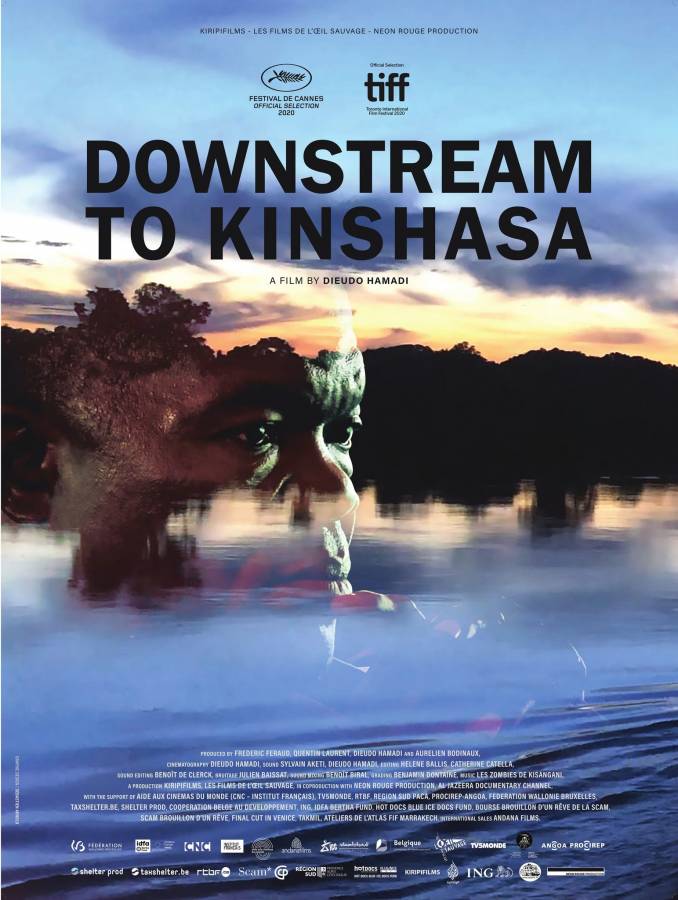

تناول هذه الرواية ليس موضوع مقالتي، بل الفيلم التسجيلي الذي يعالج مسألة شائكة أخرى لا تقلّ عن وباء إيبولا مأسوية، وهو فيلم "مع التيار نحو كينشاسا" (Downstream To Kinshasa) من إخراج ديودو حمادي، وإنتاج مشترك (الكونغو، فرنسا وبلجيكا، 2020).

وإذا كنا نعيش في السرد في رواية "إيبولا"، مع شخصيات متخيلة في هلعها ورجائها، ومن ثم احتضارها بعد إصابتها بالفيروس القاتل، ونتصوّر المقبرة الجماعية التي حفرت لاستيعاب ضحايا الفيروس بغير تمييز بين الأجناس والأعراق والقبائل التي تنتمي إليها الجثامين في مدينة أنزارا السودانية.

فإنّ الأمر مماثل، لكنّه حقيقي في تصويره لمساحة من الأرض تضمّ مئات الجثث المدفونة في مدينة "كيسنغاني" شرقي (أظن شرقي أدق؛ لأن شرق الكونغو هو دولة أوغندا) الكونغو الديمقراطية، وهي ضحايا حرب ما يسمى الأيام الستة، كامتداد للحرب التي نشبت بين رواندا وأوغندا في تنازعهما على أرض كونغولية.

"لبنانيو أفريقية"؛ بعضهم جنى الثروات، والغالبية منهم تعرّضت لمضايقات من مواطني تلك البلاد، من سلبٍ في الحدّ الأدنى، إلى ما هو أشدّ عنفاً بتهديد أرواحهم وممتلكاتهم، ودفعهم إلى المغادرة

هذه المقبرة المصوّرة في الفيلم التسجيلي، كانت واحدة من قبور جماعية، حيث ضمّت ما يزيد على ألف جثّة، بحسب ما يروي مخرج الفيلم.

"انظروا إلى حالنا. هل تظنون أننا ولدنا هكذا؟ بل أصبحنا على هذه الحال". عبارة صارخة تتردّد في مقاطع من عمل مسرحي يمثّله بعض معوّقي تلك الحرب. منهم من فقد إحدى الساقين، وبعضهم الساقين معاً، أو أصيب بالشلل وفقد القدرة على المشي، والأشد إيلاماً حالة فقدان الذراعين والساقين معاً لأمّ ما برحت تكافح وتقوم بمسؤولياتها.

بعد ما يقارب العقدين من الزمن، يطالب هؤلاء بالتعويضات التي وعدوا بها، ولم تزل قيد الوعد. "نريد ثمن دمائنا"، يتابع صوت الغناء الجماعي الحزين على خشبة المسرح.

الفيلم التسجيلي الطويل

يبدأ الفيلم التسجيلي الطويل (72 دقيقة) والحاصل على جائزة لجنة التحكيم الخاصة لمسابقة الأفلام الوثائقية في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، بدورته العاشرة (26 مارس، 1 أبريل 2021)، بمشهد ملعب كرة السلّة المخصّص لمعوّقي الحرب. لقطة تضع المشاهد أمام هذه القضية الإنسانية مباشرة. ليكتشف تباعاً مسعى هؤلاء لتحصيل حقّهم المسلوب، بل المنهوب. فقد استحصلت حكومة بلادهم على تعويضات الحرب، ولم تعطِ الأموال لمستحقّيها.

ثمة ثلاث رحلات يصوّرها الفيلم؛ رحلة العذاب اليومي والآلام الجسدية والنفسية لكل شخصية/ضحية على حدة، ورحلة البعض ممّن يقدرون منهم على الذهاب عبر نهر الكونغو إلى العاصمة كينشاسا، لمطالبة الجهات المعنية بدفع مستحقّاتهم.

وإن كان صراعهم الأول والمستديم مع أجسادهم في التعامل معها لقضاء حاجاتهم اليومية والمعيشية، فإنّ الصراع الثاني جاء في رحلة النهر في ظل الإمكانات المحدودة من مؤونة ووسائل حماية من العواصف الماطرة. لتبدأ الرحلة الثالثة في العاصمة، رحلة المطالبة والانتقال من مسؤول لا يكترث، إلى آخر لا يقابلهم، أو حارس يهينهم، ومن بناية إلى أخرى مروراً بالأزقة، يحثّون عامة الناس على التعاطف مع قضيتهم، وانتهاءً بالرصيف.

هذا البناء مثلّث الرحلات يتماهى مع المعاناة المثلّثة أيضاً؛ فهم ضحايا الحرب جسدياً ونفسياً، وضحايا التنمّر الاجتماعي بوصفهم أشخاصاً بلا فائدة ولا قيمة، فضلاً عن إهمال الجهات الرسمية لهم ليمسوا منسيين.

"لسنا متسوّلين! نحن هنا كي نقاتل"

تقطع هذا التنظيم الثلاثي جمالياً مشاهد تمثيلية للمسرحية آنفة الذكر، وهي تقنية تجعل المشاهد المتوتّر ينتقل من أجواء يعرف أنّها واقعية داخل الفيلم إلى ما هو تمثيلي، وإن كان يصوّر واقعاً ومن خلال أشخاص/ شخصيات الفيلم أنفسهم.

لعلّه يلتقط أنفاسه في هذه الحالة من التناوب بين الواقع والخيال، وإن ظلّ في مراوحة بين حركة عنيفة لابنٍ عالقٍ تحت الأنقاض، يطلب المساعدة من والدة تراه ولا تتمكن من إنقاذه لفقدانها ساقها، وبين غناء حزين: "لا تحزن يا صديقي. لم يحن دورك بعد. إنما هو دور صديق عزيز آخر".

من جماليات الفيلم، عدا بنائه وإدراج تقنية المسرحية داخله، في حركة تنقّل الكاميرا بين الواقعي وخشبة التمثيل الفنّي، تبرز جمالية التصوير في لعبة الإضاءة المناسبة، وغالباً ما تأتي خافتة، نكاد لا نتبين الوجوه. هذا التعتيم مقصود لإضفاء مسحة الكآبة على وجود هؤلاء ويومياتهم ولا يتنافر مع ما هم عليه بالفعل.

هو تعتيم مزدوج على قضيتهم، وعلى قتامة حياتهم الراهنة وغموض مستقبلها. إذ كانت محطتهم الأولى في العاصمة مع الإذاعة لإيصال صوتهم، وتابعوا بمساعدة الصحافية إلى مبنى البرلمان هاتفين: "لسنا متسوّلين"، فمركز الأمم المتحدة، مفترشين الطريق بعد أن أصبحوا ستة، وتخلت عنهم إحدى المرشحات للانتخابات النيابية. باتوا وحيدين، لكنّ خطاباً عميق الدلالة قالته إحدى السيدات: "نحن هنا كي نقاتل".

حالات كفاح وألم مصوّرة من كيسنغاني وكينشاسا تحيل إلى ذاكرة اللبنانيين مع الحرب الأهلية،بمفقوديها ومشوّهيها ومعتقليها في سجون الأنظمة الإقليمية، ومعاناتهم مع من تاجر بدمائهم وبأعصاب المنتظرين منهم عودة غائب مجهول المصير

في كتابه "في الجماليات" (كتاب الدوحة، 2019) يقول السوسيولوجي الفرنسي إدغار موران، إنّ الجماليات تساعدناعلى تحمّل فائض الواقع الذي لا يطاق مع وعينا بقسوته. ويوضّح أن الفيلم الوثائقي يتصف بجمالية خاصة تكمن في مونتاج الشهادات المختلفة حول الحدث نفسه. وأن شعر الحياة، بوصفه مشاركة وسعادة بانفلاته من الترفيه، لا ينقذنا من الموت، لكنه يمثل، من خلال الحب الذي يدمج في ذاته، الجواب الحقيقي الوحيد على الموت.

بمشهد أخير من المسرحية، نلحظ تعبيراً عن الأمل مع فتاة بثوب الزفاف وأمّها تردّد: "ابنتي حاربت وانتصرت، وستتزوّج... أصبح لديها ساقان". في حين أنّ الفيلم ينغلق على مشهد اعتصام الضحايا الست بجانب طريق عام في العاصمة، يحملون يافطة بمطالبهم أمام المارّة، عسى أحد ينتبه، إلى أن يحلّ المساء، فتنار الشوارع والمباني وتخفت الأضواء على المعتصمين الذين عقدوا آمالهم على نجاح المعارضة في الانتخابات وصعود "أنطونيو فيليكس" إلى سدّة الحكم.

حالات كفاح وألم مصوّرة من كيسنغاني وكينشاسا تحيل إلى ذاكرة اللبنانيين مع الحرب الأهلية، وهي ليست بعيدة، بمفقوديها ومشوّهيها ومعتقليها في سجون الأنظمة الإقليمية، ومعاناتهم مع من تاجر بدمائهم وبأعصاب المنتظرين منهم عودة غائب مجهول المصير. فهل من خلال فيلم "مع التيار نحو كينشاسا" يسمع صوت هؤلاء؟ أو أنّه سيبقى عملاً فنياً يندرج تحت شعار "الفن لأجل الفنّ" فحسب!

رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.

لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.