لم يكن سهلاً على الرومان أن يُعِيروا ماركوس أنطونيوس انتباههم، رغم مناجاته التي ترفض أن تغادر ذاكرة كلّ من يَقرأ تخيُّل وليم شكسبير لها في مسرحية يوليوس قيصر. حليف ذلك الأخير جاء ليخاطب أمّةً منقسمة إثر اغتيال قيصر على يد أعضاء مجلس الشيوخ عام 44 قبل الميلاد. من ناصر بروتوس وكاسيوس وثلّتهم، ممّن فضّل صون ديمقراطية الجمهورية على الطاعة العمياء لمن نصّب نفسه "ديكتاتوراً مدى الحياة" عليها، لم يكن مستعداً للاستماع إلى التعظيم والتبجيل لذكراه من قبل صديقه القديم.

لكنّ أنطونيوس سرعان ما أوضح هدفه: "أتيت لأدفن قيصر، لا لأمتدحه. ما يرتكبه الناس من شرٍ يعيش بعد مماتهم؛ أما الخير، فكثيراً ما يُدفن مع عظامهم في القبور،" ثم تابع مسلماً بحقيقة الأمر، "فليكن الأمر كذلك مع قيصر."

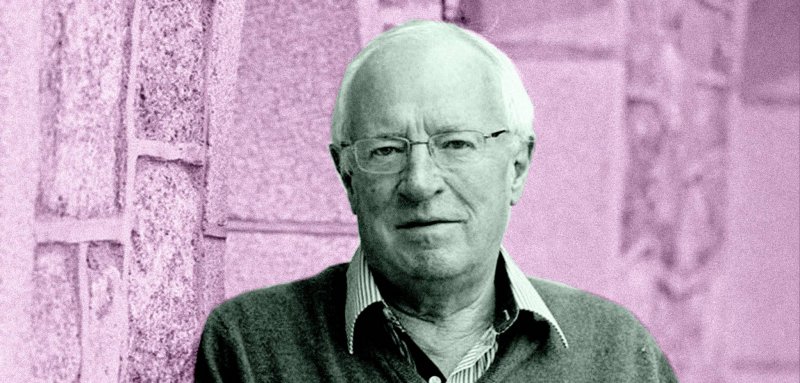

ما انفكّت تلك الكلمات تراودني منذ اللحظة التي قرأت فيها نبأ رحيل الصحافي البريطاني روبرت فيسك مساء الأحد، 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، إثر نوبة قلبية، عن عمر يناهز 74 عاماً. في نظر جزء من الناس الذين عرفوه أو تابعوا مسيرته حول العالم، كان روبرت فيسك صحافياً جريئاً، ذكياً، واسع الحيلة، متحدياً للسلطات، دقيق الملاحظة، بديع الأسلوب في السرد والكتابة. في نظر كثيرين غيرهم، روبرت فيسك لم يتحلّ يوماً بالمصداقية أو الجرأة التي تحدث الفريق الآخر عنها، أو خسرها بعد العام 2010 مع مجيء الربيع العربيّ، خاصّة الثورة السورية التي اندلعت في 15 آذار/مارس 2011 و"غدرها" فيسك على حد تعبير كثيرين.

هناك فريقٌ آخر من الناس، فضّل التزام الصمت رغم رغبتهم بقول الكثير. ولعلّ سبب امتناعهم عن الحدث كان أنهم يرون صحةً في رأي كلّ من الفريقين السابقين، ما يجعل الحديث عن فيسك في وقتٍ كهذا خطيراً كالتجوّل في حقل ألغام أو رفع قاطع تيار كهربائي مكشوف بعد ليلة ماطرة.

بتّ واثقاً من تجربتي الشخصية معه أنه لم يمانع الاختلاق والتخيّل في مقالاته.

بالنسبة لي، كان فيسك الرجل الذي تطلّعت إليه في سنوات الدراسة، الذي- عندما اخترت الإعلام مجالاً لدراستي الجامعية - بات محور تمنّيات الكثيرين لي بالتوفيق المهنيّ بعد التخرج: "انشالله منشوفك روبرت فيسك المستقبليّ!"... قالها لي أفرادٌ من أسرتي ممن أحبوا في فيسك انتقاده اللاذع للاحتلال الإسرائيلي وجرائمه في فلسطين. قالها أيضاً أحد الأساتذة في مدرستي البروتستانتية، الذي نزح برفقة الجالية الأرمنية من وسط تركيا إلى شمال سوريا إبان المجزرة التي لحقت بالأرمن منذ أكثر من مئة عام، مشيداً بروبرت فيسك ودوره في الكتابة عن تلك الإبادة الجماعية.

كان فيسك في سنوات دراستي الجامعية، الشخص الذي أقرأ مقالاته الشهيرة بتمعّن، وأنسخ بعضها على ورق بغية تحسين أسلوبي في الكتابة باللغة الإنكليزية. كنت أتوخى الحذر عند قراءة أو نسخ مقالاتٍ كتلك التي تحدث فيها عن مجزرة حماة التي ارتكبها نظام الأسد الأب (والعمّ) في الثمانينات من القرن الماضي، ووصفه لقصف المساجد والمرافق السكنية، بالإضافة إلى حديثه عن الطبيعة الديكتاتورية لنظام الأسد. أذكر مقالاً كتبه عام 2006 عن وزارة الإعلام السورية، شاركته سراً مع عدد من زملاء دراستي وقتئذٍ، ليروا فساد وفوضى تلك المؤسسة بعيون مراسلٍ أجنبيّ مرموق. بحثت عن المقال كثيراً عند كتابتي عن 'فوضى وزارة الإعلام السورية في زمن الحرب' لصالح رصيف22، ومجدداً عند إعداد هذا المقال، ولكنني لم أجده.

أما ما كتبه فيسك عن لبنان، وسياسيّيه، والحرب الأهلية هناك، فكان القاعدة التي بنيت عليها اهتماماً واسعاً بسياسة البلد المجاور الذي لطالما أحببته، وسُعِدت بزيارته، ولجأت إليه لاحقاً.

كيف لا يكون فيسك اختياري، وهو الذي، عندما كتبت على محرّك البحث غوغل كلمات "مراسل شرق أوسط" بالإنكليزية، دون ذكر وسيلة إعلامية أو أي إيضاحٍ آخر، كانت صورته وسيرته الذاتية في صدر النتائج. طوال تلك السنوات عشت في وهمٍ فيسك، أسطورة الصحافة، وقدوة ممارسيها، إلى أن التقينا وتغيّر كلّ شيء…

***

كنت آخر من يدخل مطعم فندق "السفير" في مدينة حمص السورية، في مساء آذار بارد عام 2016، بين أعضاء فريق "بي بي سي نيوز" الذي عملت معه كمنتج أخبار 'بروديوسر' مستقلّ. لفت انتباهي، وأنا أمشي نحو طاولة زملائي، رجلّ سبعينيٌّ ذي ملامح غير سورية. بدا وكأنه أحد الرجال الذين تقابلهم شخصيات دوستويفسكي المحورية في حانة تقليدية بأحد أحياء سانت بيترسبورغ قبل بلوغ الرواية ذروتها. كان ما تبقى من شعره الأبيض مبعثراً بفعل الرياح التي لم نكن بمأمنٍ منها حتى داخل فندق "السفير" الحمصيّ، واحمرار وجهه جلياً خلف سحاب سيجاره الكوبيّ. لم يكن برفقته أحد، ولم يكن بحوزته هاتفٌ نقّالٌ أو كتاب. كان ينظر نحو الفراغ ولا يبدو أنه يرى شيئاً سوى ما يجول في عالمه الخاص.

بعد جلوسي على طاولة فريق "بي بي سي"، سألتني إحدى الصحافيات" "احزر من هنا في الفندق!"

سألتها: "من؟"

أجابت: "إنه روبرت فيسك."

التفتّ إلى الوراء فوراً ونظرت مجدداً إلى ذلك الشخص الذي ينفخ دخان سيجاره وحيداً، كان الآن يكتب شيئاً ما في دفتره. استدعى تحركي غير المضبوط همسات ممّن كانوا على الطاولة، داعين إيّاي لألّا أُشعره بأنه محور حديثنا.

بعد انتهاء زيارتنا إلى حمص، ذهبت إلى موقع صحيفة "الإندبندنت" حيث يكتب فيسك، وكانت الصدمة. تحدث فيسك عن أماكن لم نزرها، ووقائع لم نشهدها، وكانت مقابلته مع المسؤولين، بينهم المحافظة، مليئة بعباراتٍ طويلة وفصيحة ومعبرة، لا أعرف من أين أتت

سألتهم فوراً عن سبب تجاهلنا إياه، مقترحاً أن نجلس معه كما نفعل عادةً مع باقي الصحافيين. ثم شرعوا بعد خجل بالحديث عن مقالات روبرت فيسك الحديثة حول سوريا، التي لم أكن قد قرأت أياً منها، ذاكرين تغطيته لبعض الأحداث في سوريا، التي تبنت وجهة نظر النظام، وعلاقته الجيدة إلى حد كبير مع السلطات السورية. فاجئني ذلك وأحزنني، إلّا أنني أردت أن أتأكد أنهم فعلاً على حقّ بنفسي.

في اليوم التالي، وقفنا لمدة ساعات ونحن نراقب عمليات إخلاء آخر حيّ كان لا يزال قابعاً تحت سيطرة المعارضة في حمص: حيّ الوعر. أتذكر بالتفصيل الكثير من لحظات تلك الرحلة، التي كانت الأخيرة لي في سوريا، حيث اضطررت لمغادرة البلاد دون عودة بعد ذلك بحوالي أسبوعين.

من المشاهد التي لن أنساها كان عناق مفتي حمص المؤيد للنظام (غالباً ما يستخدم النظام السوري رجال الدين في ما يسمّيه بالمصالحات مع القوى المعارضة، لذلك فهم دائماً حاضرون في هكذا مراسم) مع شيخٍ معارض، وتبادلهم للحديث لمدة ثوانٍ قبل أن يحثّ جنود النظام الأخير على ركوب الحافلة التي كانت تقلّهم إلى شمال سوريا بموجب الاتفاق. لم يجمع الرجلين لقاءٌ منذ سنوات. بجانبي، كان روبرت فيسك، الذي سألني بعد انقضاء تلك الثواني: "ماذا قالا؟" كانت تلك إحدى الصدمات الأولى، ألا يتكلم روبرت فيسك العربية؟

فيسك قضى قرابة نصف حياته في الشرق الأوسط، تحديداً في بيروت. ولكن الظروف أكدت لي مراراً أنّ إجادته للغة العربية شبه معدومة رغم ذلك. في إحدى مقالاته، تحدث عن النصف الأول من شعار حزب البعث العربي الاشتراكي "أمّةٌ عربيةٌ واحدة"، ظانّاً أنه "أم العربية واحدة" وترجمه إلى ما يعني "أمُّ أمّةٍ عربية واحدة"، وقد أثار الكاتب والبروفيسور الياس مهنّا من خلال نشره هذا المقطع وإشارته إلى الخطأ موجة من السخرية والانتقاد على تويتر، ولا تزال التغريدة مثبتة في أعلى صفحة مراسلة واشنطن بوست، سارة دعدوش، مع التعليق: "إلى المراسلين الأجانب: تعلموا اللغة".

بعد حادثة الشيخين بقليل. فاجأني ارتفاع صوت محافظ حمص فجأة، وهو يصرخ في وجه المترجمة التي ترافق فيسك. لم يكن يجيد طلال البرازي، الذي أصبح وزيراً للتجارة الداخلية وحماية المستهلك لاحقاً، اللغة الإنكليزية. لكن المترجمة التي اختارها روبرت، وعرفت لاحقاً أنه يختارها دائماً منذ سنوات، لم تترك مجالاً للشك بأن لا قدرة لها على نقل أيّ مما يقوله البرازي بدقة. عندما ترجمت قوله "في اليوم التالي" إلى "za second day"، لم يعد قادراً على تمالك نفسه، وانفجر غاضباً في وجهها: "شو هادا زا سيكوند داي! اسمو ذا نيكست داي!" ثم نظر إليّ مستنجداً (كنت قد ترجمت لقاءه مع بي بي سي في اليوم السابق بقلعة الحصن)، لكنّني لم أشأ أن أتدخل خوفاً من التورط بمشكلة مع تلك المترجمة التي لها علاقات واسعة مع المخابرات السورية.

عام 2018، تبنى روبرت فيسك بشكل شبه فوري رواية النظام السوري التي أنكرت استخدام السلاح الكيميائي في مجزرة دوما، في 7 نيسان/أبريل من ذلك العام.

تبادل العديد من الناس نظرات وابتسامات مستغربة، لكنّ الوحيد الذي بدا وكأنه لا يلاحظ ما يجري، أو، أسوأ من ذلك، لا يمانع ما يجري، كان فيسك نفسه. ذهبت إلى فيسك ذلك المساء وأخبرته ما ظننت أنه لم يكن على دراية به: "مرافقتك… إنها… لا تجيد الإنكليزية،" نظر إلي فيسك بتعابيرٍ جدية خالية من المفاجأة، لكنني تابعت: "أخشى أن لا شيء من مقابلتك مع المحافظ وصلك." هزّ فيسك رأسه ولم يرد.

بعد انتهاء زيارتنا إلى حمص، ذهبت إلى موقع صحيفة "الإندبندنت" حيث يكتب فيسك، وكانت الصدمة. تحدث فيسك عن أماكن لم نزرها، ووقائع لم نشهدها، وكانت مقابلته مع المسؤولين، بينهم المحافظة، مليئة بعباراتٍ طويلة وفصيحة ومعبرة، لا أعرف من أين أتت. ثم بدأت بقراءة ما كتب عن أحداث أخرى. عن المجازر التي ارتُكبت في داريا، إحدى رموز الثورة السورية حيث ولدت أشكالٌ متعددة من النشاط السلمي، والإعلامي، والإداري، خصوصاً تجربة لجان التنسيق المحلية. رآها فيسك من منظور قوات النظام السوري ولم يشكك برواية من سخره ذلك النظام لإجراء المقابلات.

"اختار روبرت فيسك أن ينضوي إلى القاتلين في مجزرة داريا عام 2012،" غرد الكاتب والباحث جوي أيوب على تويتر بعد وفاة فيسك. "اختار أن يؤلّف قصةً ليبيعها إلى جرائده الغربية، قصةٌ نفتها لجنة التنسيق المحلية والشهود. لم يعتذر أبداً، بل تشبّث بموقفه."

موجة الانتقادات اللاذعة على تويتر لم تكن على خطأ، فالضرر الذي ألحقه فيسك بسمعته الصحافية خلال العقد الأخير كان على حساب أرواح مئات آلاف السوريين الذين قتلوا بأشنع الطُرق. لاحقاً، عام 2018، تبنى روبرت فيسك بشكل شبه فوري رواية النظام السوري التي أنكرت استخدام السلاح الكيميائي في مجزرة دوما، في 7 نيسان/أبريل من ذلك العام. صُدمت عندما علمت أن فيسك اكتفى برواية طبيب عرّفه عليه مسؤولون في الحكومة والجيش السوري عن الموضوع، وبزيارة نظمتها السلطات السورية لصحافيين أجانب إلى دوما بعد إخلائها من الناس، ليصدّق تلك الرواية. سمعتُ لقاءاً مع فيسك على إذاعة إيرلندية قال فيه أن سبب موت واختناق عدد كبير من الناس كان الغبار الناتج عن انهيار المباني جراء القصف.

"أخبرني إذن، هل أصبحت من صحافيي 'مونو' (أحد أحياء بيروت الفارهة)، تقضي وقتك في الكتابة عن أماكن لا تزورها من أحد المقاهي؟" قال فيسك لي ممازحاً عندما التقيته في مطعمٍ إيطالي في الحمرا ببيروت بعد تصريحاته حول الهجوم الكيميائي بفترة وجيزة، حيث قبلت الجلوس معه لنتحدث عن القانون 10/2018 الذي أصدره بشار الأسد ليتيح للنظام السوري الاستيلاء على أملاك النازحين الذين لا يستطيعون العودة إلى أحيائهم أو فقدوا الوثائق التي تثبت ملكيتهم لها.

استخدام فيسك لحجة عدم زيارة الأماكن التي يكتب بعض الصحافيين عنها، انتقاد يلجأ إليه العديد من المدوّنين والإعلاميين المتعاطفين مع النظام السوري، الذين يتناسون أن ذاك التعاطف هو ما يمنحهم الفيزا وحقّ الدخول والعودة بسلام إلى سوريا. "أعتقد أننا جميعا نفضل الذهاب إلى سوريا للتحقق بأعيننا مما يجري هناك،" قلت رداً على سؤاله الساخر. "لكننا نعرف أيضاً طبيعة القيود المفروضة على العمل الإعلامي هناك، ولك أن تتخيل الخطر الذي قد يحيط بشخص مثلي، يحمل الجنسية السورية ويعمل مع وسائل الإعلام الدولية، التي يعتبرها النظام متآمرة ضد سيادة سوريا."

ثم سألني فيسك: "هل أدّيت الخدمة العسكرية الإلزامية في سوريا؟" فأجبته: "لا". كان سؤاله التالي، وتبريره له، صادماً بحق.

"لماذا لا تعود وتؤديها في سوريا في حال تبين لك أن لا مشاكل أمنية عليك؟ ولا أعتقد أن هنالك مشاكل عليك أصلاً فأنت صحفي تؤدي واجبك فقط." نظرت إليه مصدوماً وارتشفت من كأس النبيذ ما لا يقل عن رُبعه في حين تابع فيسك: "أنا أعرف الكثير من الصحافيين الممتازين، الذين كانوا في الجيش قبلاً، واستفادوا من الخبرة العسكرية في عملهم."

لم أعرف كيف أردّ عليه. لم يبد عليه أنه يمزح. من أين أبدأ؟ ألا تعرف يا روبرت، يا منّ غطّيت الشرق الأوسط لأكثر من 35 عاماً، أنّ الجيش في سوريا يختلف عن نظرة مواطنٍ لجيشه في بريطانيا أو في أميركا أو إحدى دول أوروبا الغربية؟ ألا يعلم ماذا تشمل هذه "الخبرة العسكرية" في جيش مثل جيش النظام السوري، من قتل وتدمير وتشنيع وسرقة؟ ألا يعلم أن ذلك سيشوّه سمعتي أمام الناس، ليس بدون حقّ، حتى آخر أيام حياتي؟ ألا يعلم أن هدف الجيش هو حماية النظام ورأسه ورفع السلاح في وجه الناس؟ لا يعقل!

ابتسمت، وعدنا لحديثنا حول القانون 10. انتقدت القانون بشدة وشرحت له الضرر الذي قد يلحقه بالناس. نظر إلي بتركيز وأصغى لما قلت، مدوناً بعض الملاحظات. بعد لقائنا بأيام، أرسل لي مقاله، وفيه انتقاد لاذع للقانون وللحكومة السورية. لله درك يا روبرت.

ألا تعرف يا روبرت، يا منّ غطّيت الشرق الأوسط لأكثر من 35 عاماً، أنّ الجيش في سوريا يختلف عن نظرة مواطنٍ لجيشه في بريطانيا أو في أميركا أو إحدى دول أوروبا الغربية؟ ألا يعلم ماذا تشمل هذه "الخبرة العسكرية" في جيش مثل جيش النظام السوري، من قتل وتدمير وتشنيع وسرقة؟

***

أتابع التفكير بخطاب أنطونيوس، وأتذكر قوله قرابة الختام: "أحببتموه جميعاً في السابق، ولم يكن ذلك بلا سبب. فما الذي يمنعكم من الحِداد لأجله"؛ ولكنني لا أتّفق مع هذه العبارة كلياً في حالة روبرت، حتى ما قبل الثورة السورية.

أذكر أحاديثاً منفصلة أجريتها مع صحافيَّين مخضرَمَين كانا على متن طائرة قلّت مراسلي وسائل إعلام دولية إلى العراق خلال حرب الخليج الأولى بغية السماح لهم بالعمل ميدانياً لفترة قصيرة. لكن، بعد أن حطّت الطائرة في بغداد، غيّرت السلطات رأيها ولم تسمح لأحدٍ بأن يطأ بقدمه أرض العاصمة، فعادوا من حيث أتوا. "تفهّم المحرّر المسؤول عني الموضوع في البداية، ولكنه عاد ليتّصل بي غاضباً بعد ساعات، متّهماً إيّاي بالتقصير،" قال أحد الصحافيّين اللذين كانا على متن الطائرة. "اكتشفت بعدها أنه قد رأى مقالاً من بغداد بقلم صحافيّ واحد ممكن رافقونا: روبرت فيسك."

اتّفق الرجُلان على أن فيسك، كغيره، لم يخرج ولو للحظة من الطائرة.

تعلمت أن حتى كتاب "ويلٌ لأمة"، ذي العنوان المستوحى من 'حديقة النبي' لجبران خليل جبران، ويحكي عن الحرب الأهلية اللبنانية، ليس أسطورياً كما كان انطباعي الأول عنه، حيث كان بالنسبة لي، كما هو الحال بالنسبة للكثير من الصحافيين والباحثين والمحللين، أول كتاب نقرأه عن لبنان. تعلمت عن علاقة روبرت الوثيقة بسائق التاكسي الذي تعرف عليه عن طريق صديقه الصدوق، وليد جنبلاط، أحد أمراء الحرب الأهلية اللبنانية ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، الذي لطالما امتدحه روبرت في مقالاته.

أخذت على عاتقي منذ بدء تصاعد موجة الشعبوية والزعماء اليمينيّين حول العالم عام 2015، أن أفكّر مرّات عديدة قبل الطعن في نزاهة صحافيّ آخر. تسيّيس تهمة "الأخبار الزائفة" من قبل قادة مثل دونالد ترامب الذي اعترف صراحةً أنّ سياسته هي الطعن بمصداقية الإعلام حتى يعفي نفسه من واجب تبرير أفعاله التي تفضحها تلك الوسائل. اكتشفت بعد دراستي أن معظم من اعتبرتهم قدوة إعلامية، إذ كنت متأثراً بالتقارير التي يعدونها من مختلف دول العالم، هم بالحقيقة لا يخدشون سطح ما يكتبون عنه، ويحدثون في الكثير من الأحيان ضرراً بحق الشعوب التي يغطون نضالها لأنهم لا يتكلمون اللغة أو يفهمون سياسة أو ثقافة بلادهم. عرفت أن امتيازاتهم، المتمثلة بالجنسية وجواز السفر الذي يحملونه، والجامعات المرموقة التي يستطيعون ارتيادها، وغيرها ذلك، هي الفاصل الأساس بينهم وبين الكثير من الصحافيين الذين لم نسمع بهم قط.

روبرت عاش في عالمه الخاص، وأحب نفسه وأحب عمله كما لم يحبّه أحد. في لقائنا الأخير الذي جرى صدفة في مقهى بحيّ الجميزة، قبل مغادرتي لبنان، حييته ممازحاً: "انظروا من يحتسي القهوة في أحد المقاهي بشرق العاصمة!" بعد ذلك بأقل من دقيقة كان يعدّ لي المرات التي وقف الناس مصفقين له فيها خلال جولة عن فيلم وثائقي يحكي عن حياته.

بتّ واثقاً من تجربتي الشخصية معه أنه لم يمانع الاختلاق والتخيّل في مقالاته. عرفت أنه لم يهلل لمقتل الناس، لكنه أساء لقضيتهم ومأساتهم، بقسوة، حينما صدّق رواية الجلاد. روبرت فيسك اعتقد أنه يقف مع الشرق الأوسط في وجه الإمبريالية والصهيونية حين دعم، بشكل مباشر أو غير مباشر، نظاماً ديكتاتورياً ارتكب جرائم حرب لا تغتفر. روبرت فيسك لم ير المشكلة في كونه الصحافي الغربيّ الوحيد الذي كانت بحوزته فيزا تسمح له بدخول البلاد عدة مرات في وقتٍ ما.

روبرت فيسك الذي وقّره كثيرون رغم أخطائه في العقود السابقة للسنوات العشر الأخيرة، مات في 2011، أما ذلك الذي مات أمس، فلم يترك فرصة للدفاع عنه دون استحضار صور الأمهات والآباء وهو يبكون أبنائهم ضحايا الجرائم التي رفض فيسك إدانتها أو حتى الاعتراف بها

من بين ما كتب عنه منذ رحيله، أعجبني توصيف صديقي روني محمد شطح، الذي يعد بودكاست 'بيروت بانيان'، على وسائل التواصل الاجتماعي: "أعرف روبرت فيسك. لقد ساعدني في بحثي في الجامعة الأميركية ببيروت. كانت المرات التي سكرنا فيها معاً مرحة ومأساوية. كانت جولاتنا على الأقدام على الكورنيش لطيفة ومؤلمة. كان ممزقاً من الداخل. بعيداً عن تعاطفه المُضلَّل لمن ظنّ أنهم المُستضعفون، أحبّ بيروت على شروطه الخاصة. وكان قادراً على الكتابة. فليرقد بسلام."

ذكر محاسن الموتى وصية يعرفها الناس من كل الثقافات، لكن روبرت فيسك الذي وقّره كثيرون رغم أخطائه في العقود السابقة للسنوات العشر الأخيرة، مات في 2011، أما ذلك الذي مات أمس، فلم يترك فرصة للدفاع عنه دون استحضار صور الأمهات والآباء وهو يبكون أبنائهم ضحايا الجرائم التي رفض فيسك إدانتها أو حتى الاعتراف بها.

ودّدت لو أستطيع أن أختم مثل أنطونيوس، وأن أقول أن "قلبي في القبر، هناك مع قيصر، وعليّ التوقّف حتى يرجع إلي". ما أستطيع أن أقوله يا روبرت هو أنّ وفاتك الأولى أحزنتني أكثر من الثانية.

رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.

لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.