في العام 1453م اجتاحت جيوش الملك العثماني محمد الفاتح القسطنطينية، عاصمة المسيحية البيزنطية في شرق أوروبا، وهي اللحظة التي اعتنى التاريخ الإسلامي بتخليدها والاحتفاء بها بكل الوسائل.

لا يخفى على القراء اليوم بأن كل جهة تطلق أسماء تمجيدية لحروبها واجتياحاتها، كـ"النصر" و"الفتح" و"التحرير"، بينما هي توسعات وحروب واستيلاء على مناطق، تعززها القدرات العسكرية والسياسية وظروف الغزو.

ومن فرط الصخب الذي لاحق هذا الحدث، وما تلاه من تحويل المدينة إلى عاصمة للخلافة العثمانية، اعتُبر هذا الاجتياح مقدّمة للتعارف بين الإسلام وبين القسطنطينية، وأن العاصمة البيزنطية لم تتماسَ مع الإسلام إلا كأحد نواتج المحاولات الإسلامية الدؤوبة لدخولها، سواء بالحصار أو بالغزو، وهي الجهود التي لم تنقطع الإمبراطوريات الإسلامية عن بذلها منذ عهد الدولة الأموية وحتى عصر العثمانيين، الذين نالوا المجد الأكبر وشرف تحقيق بشارة النبي بـ"فتح"عاصمة الروم، القوة العظمى التي لطالما شيّبت قبائل العرب في الجزيرة، وفرضت عليه تقديم تدابير الطاعة والولاء.

خلّفت الجهود العسكرية لاحتلال القسطنطينية آثار احتكاك لا تُنكر بين الثقافة الإسلامية والعاصمة المسيحية، فسكنتها جالية إسلامية بلغ عددها من الحجم أن دُشنت أحياء خصيصاً لهم، ومسجد كبير يمارسون فيه عبادتهم داخل مقر البطريركية البيزنطية.

صحيح أن هذه الجهود العسكرية المتتالية خلّفت آثار احتكاك لا تُنكر بين الثقافة الإسلامية والعاصمة المسيحية، لكن في أوقات السلم، وحتى في لحظات ارتفاع وتيرة الحروب بين القوتين الكبيرتين، شهدت القسطنطينية سنوات كثيرة تسرّبت فيها الثقافة الإسلامية إلى شوارعها وأزقّتها، فسكنتها جالية إسلامية بلغ عددها من الحجم أن دُشنت أحياء خصيصاً لهم، ومسجد كبير يمارسون فيه عبادتهم داخل مقر البطريركية البيزنطية.

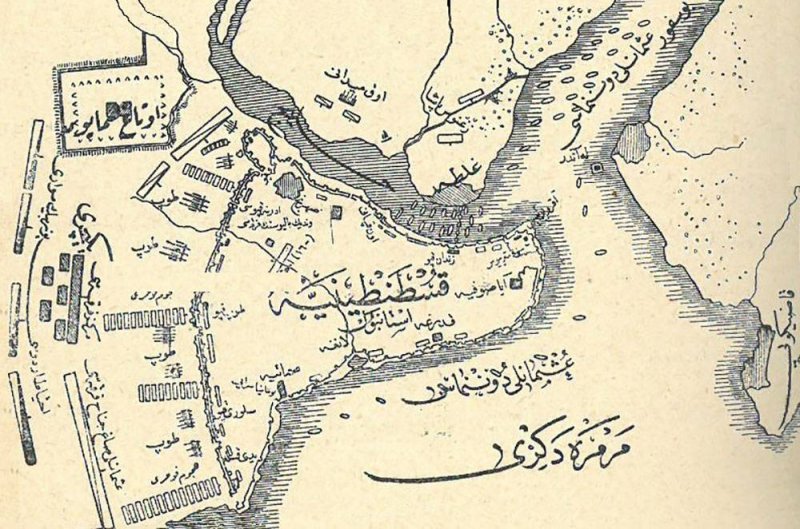

محاصره و دخول قسطنطينيه

محاصره و دخول قسطنطينيه

وبمرور الوقت تضخّمت الجالية الإسلامية داخل القسطنطينية، حتى بات لها مكان على مائدة الإمبراطور ومارست أدواراً اقتصادية كبيرة، بل وشاركت في جهود الدفاع عن المدينة ضد بعض الغزوات التي تعرضت لها، وكل هذا سبق مَقْدِم محمد الفاتح وجنوده، بعشرات السنوات، إلى بحر مرمرة.

وبلغت الجالية الإسلامية من التأثير حدّاً دفع البيزنطيين إلى القبض على أعضائها ضمن الإجراءات الوقائية التي اتخذوها خلال حصار محمد الفاتح لعاصمتهم، خوفاً من أن يثيروا متاعب داخلية تضاعف من متاعبهم الخارجية.

المسجد الأول

في العام 98هـ، فرض القائد العسكري الأموي الفذّ، مسلمة بن عبدالملك (ماسالماس في النصوص البيزنطية) شقيق الخليفة الوليد بن عبدالملك، حصاراً كبيراً على مدينة القسطنطينية، وكاد أن يفتك بها لولا حلول الشتاء، والذي لم يكن جنوده ليحتملوا قضاءه في العراء كثيراً.

اضطرَّ مسلمة إلى الرحيل عن الأسوار التي حلم بتخطيها، لكن لم يغادر مكانه إلا بعد أن أنشأ في معسكره مسجداً منيفاً على تخوم القسطنطينية، قيل إن من شروط موافقته على الانسحاب أن يُترك البناء لحاله فلا "يُقلع منه حجر ولا يُنقص من سقفه خشبة ولا يُكسر من بنائه عود واحد"، وهو البند الذي لم يُحترم كثيراً من قبل البيزنطيين، فحوّلوه إلى كنيسة، وظلَّ كذلك حتى أعاده محمد الفاتح إلى مسجد بعدما أسقط المدينة وحوّلها كلها إلى مقاطعة إسلامية، ولا يزال هذا الجامع موجوداً حتى الآن ضمن حدود دولة تركيا، ويُعرف باسم "مسجد العرب".

مسجد العرب

مسجد العرب

وبالرغم من أن هذا الجامع لم يُبنَ داخل حدود المدينة المسيحية، إلا أن المؤرخين المسلمين اعتبروه أول مسجد في القسطنطينية.

بعد جولة مسلمة المباغتة، سقطت المنطقة في أتون شديد التعقيد من التحالفات السياسية والدينية، فبيزنطة لم تكف عن التوجس خيفة من شريكتها في الدين روما، وكذلك لم تكف الممالك الإسلامية المتناثرة، كالعباسية في بغداد والأموية في الأندلس والفاطمية في مصر، عن التناحر فيما بينها، ووصلت الأمور حد استدعاء دولة لطرف آخر من خارج المعسكر الديني لتنصرها على أختها في الدين.

فمثلاً، تحالف البيزنطيون مع الفاطميين ضد اللاتينيين الرومان، وفي أوقات أخرى ضد الأمويين الأندلسيين، وانقلب البيزنطيون على الفاطميين لتدعيم علاقتهم بالسلاجقة وهكذا.

في أوقات أخرى، كانت هذه التحالفات تُفضّ وتُقام غيرها بين الأطراف الفاعلة في المنطقة، وعلى مدار عشرات السنوات لم تدم فيها معاهدة وفاق إلى النهاية، فعادة ما تنكرت الأطراف الكبرى لالتزاماتها فور التوصل إلى حليف أقوى وأكثر نفعاً، لكن جميعها في النهاية أسفرت عن ترسّخ الجيوب الإسلامية داخل القسطنطينية لعشرات سنوات، حتى احتلّها محمد الفاتح.

ومع صعود قوة الفاطميين بالشرق، نجحوا بإقناع الإمبراطور أن يُخطب للمسجد باسم الخليفة الفاطمي، واعتُبرت هذه الخطوة نصر دبلوماسي ساحق للفاطميين على أعدائهم العباسيين في صراعهم على الاستحواذ على لقب الممثل الشرعي للإسلام.

دار البلاط

نعرف أيضاً عن منشأة جُمع فيها السجناء المسلمون من أسرى الحروب، ولم تكن سجناً بالمعنى المفهوم، بسبب رغبة الإمبراطور بالاحتفاظ بهم كورقة تُستخدم وقت اللزوم، وخاصة مع الفئات العليا من هؤلاء المحتجزين، كالأمراء من نسل العائلات المروانية والعباسية وغيرها.

يروي ابن رسته في كتابه "الأعلاق النفيسة"، رحلة الجغرافي المسلم هارون بن يحيى، الذي أُســر واقتيد إلى المدينة، في حوالي العقد الأخير من القرن التاسع الميلادي، لتكون أول رواية عربية عن المدينة المسيحية.

حكى هارون أنه شاهد بعض السجناء المسلمين وهم يأكلون من وليمة فخمة، فخمّن أنهم "ضيوف رفيعي المستوى".

كما كانت تُدعى مجموة منتقاة من الأسرى المسلمين إلى المآدب الإمبراطورية خلال الاحتفالات الكبرى، كيوم الجمعة العظيمة وعيدي الفصح والميلاد، ربما بقصد التباهي أو الإبهار أو حتى الإذلال.

وخلال رسالة من البطريرك البيزنطي إلى الخليفة العباسي، أكد له أن السجناء المسلمين يقيمون في "شقق واسعة تتمتع بهواء نقي"، لا تختلف كثيراً عن المخصصة لأفراد الجالية الإسلامية.

وكثر في الكتب التاريخية العربية الإتيان على ذكر "دار البلاط"، كمكان يأوي أعداد من الأسرى، قدَّر الطبري أنهم بالآلاف، ومنهم نساء وأطفال، في انتظار الإفراج عنهم بالفدية، أو بمبادلتهم بنظرائهم الأسرى في السجون العباسية، وخُصِّصت في دار البلاط أول ساحة سُمح فيها للمسلمين بأداء الصلاة.

مسجد القسطنطينية الكبير

شغف البيزنطيون بالبضائع العربية، وتحديداً الحرير، وهي السلع التي أتقن التجار السوريون تزويدهم بأنفس الأنواع منها، وفي هذا الوقت كان الحرير يعتبر أحد المكونات الرئيسية للاقتصاد البيزنطي، ولا تخلو منه الهدايا المتبادلة بين القادة والزعماء.

سريعاً حصل التجار السوريون، فالمسلمون جميعاً، على امتيازات مكّنتهم من توسيع دوائر تجارتهم وبضاعتهم، فلم تعد تقتصر على الحرير، وإنما شملت معه أكثر من 38 صنفاً من المنسوجات، لهذا لم تتجاهلهم لائحة السوق، وأتت على ذكرهم خلال تحديد معاملات البيع والشراء، وهي التي عرفت تاريخياً بِاسم "كتاب الأبرش".

كما يتحدث المؤرخ المسعودي عن تاجر سوري متخصص بتزويد الطبقة الأرستقراطية بما تحتاج إليه من سلع كمالية.

ومثلهم مثل البلغار والروس، سُمح للتجار السوريين بتأسيس مستعمرة صغيرة داخل القسطنطينية، يخزنون فيها بضائعهم ويقيمون فيها بشكل دائم، زاد حجمها باطراد مع انضمام باقي التجار المسلمين إليهم في "حي المسلمين" الذي كان يقع شمالي المدينة، والذي كان يأوي أيضاً "دار البلاط".

وبحلول القرن التاسع الميلادي، أو قبله بقليل، بلغ تدفق التجار المسلمين على المدينة ذروته، وبالرغم من الخلافات العقائدية الشاسعة بين هؤلاء التجار وسكّانها، إلا أن مدينتهم الظامئة لكل السلع لم تجد غضاضة في احتوائهم، كما فعلت سابقاً بأعدائها الألداء، تجار إيطاليا اللاتينين من البندقية وجنوة وغيرها، ونقل لنا الشاعر البيزنطي "جون تزيتز John TZetZeS"، الذي عاش في أوائل القرن الثاني عشر، أن اللغتين العربية والتركية كانتا تستخدمان بكثرة في أسواق القسطنطينية.

ومن خلال بعض المراسلات التي جمعت بين البطريرك نيكولاس والخليفة العباسي المقتدر، في القرن العاشر، وردت أقدم إشارة إلى مسجد القسطنطينية الكبير، والذي لعب دوراً كبيراً في تاريخ العلاقة بين الشرق والغرب، وسيتسابق ملوك الإسلام على رعايته وبذل الأعطية له كدليل على امتداد مظلة رعايتهم الإسلامية حتى في قلب المسيحية، وهو الأمر الذي سعى الخلفاء العباسيون والفاطميون والسلاجقة إليه.

ويجب هنا التأكيد على أن هذا الجامع هو بناء آخر تماماً لـ "مسجد العرب" الذي أُقيم على ضفاف القسطنطينية، وإنما هذا المسجد الكبير الذي ورد ذكره في البرقية، وقع في قلب العاصمة المسيحية وخلف أسوارها الوعرة، وكان الإشراف المباشر عليه يخضع للإمبراطور البيزنطي، وإن لم يتمكن المؤرخون المسلمون لاحقاً من تحديد الموقع الدقيق هذا المسجد الآن.

نقرأ في رسالة البطريرك احتجاجه على قرار الخليفة العباسي بإغلاق كافة الكنائس في البقاع العباسية، ردّاً على الأنباء التي بلغته بقرار بيزنطة إغلاق مسجدها الكبير وتصفيد أبوابه في وجه مسلميها.

ينفي نيكولاس في برقيته أي إغلاق للمسجد، ويبدي انزعاجه من قرار الخليفة بإغلاق الكنائس لمجرد تكهنات لم تثبت صحتها، ويقول: "إذا كنا منفصلين في طرق حياتنا وعبادتنا وحياتنا، فلا يجب أن نكون منقسمين كليّاً ونحرم أنفسنا من التواصل مع بعضنا البعض".

عاد التدفق المدني الإسلامي على المدينة في ظل توسع الخلافة العثمانية، وظلّوا على هذا الحال حتى طرقت جيوش الفاتح أبواب القسطنطينية، ولم يعد المسلمون بحاجة لحيِّ يقيمون فيه بعدما صارت كافة المدينة لهم، ولا لمسجد مُعين يُصلّون فيه بعدما صارت كافة كنائسها مساجد.

ويجب ملاحظة أنه في هذا الزمن، لم تكن الدولة العثمانية فرضت نفسها كقوة مهيمنة على بلاد الشرق العريقة، كالشام ومصر والجزيرة العربية، واقتصر وجودها على الأناضول، لهذا كان الخليفة العباسي هو الأولى باستقبال خطاب عن أشهر جامع في شرق أوروبا.

لا نعلم على سبيل اليقين متى أُنشئ مسجد القسطنطينية الكبير ولا من أمر بإقامته، ولكننا نعلم أنه دُشِّن لاستيعاب الزيادة في حجم الجالية الإسلامية داخل العاصمة المسيحية، وفي أغلب الأحوال، فإن هذا المسجد بُني في وقت قريب من تاريخ إرسال البرقية سابقة الذكر، وإلا لوَردَ اسمه في المراسلات الدبلوماسية القديمة بين القادة المسلمين وحكام بيزنطة، فورقة مهمة كهذه لا يجب أن يخلو منها أي حوار عابر للقارات.

وبدءاً من القرن العاشر الميلادي، ومع صعود قوة الفاطميين بالشرق، سعوا لأن ينالوا شرف العناية بـ "مسجد القسطنطينية"، ونجحوا بالفعل بإقناع الإمبراطور أن يُخطب للمسجد باسم الخليفة الفاطمي، ووقتها كانت الخُطبة أكبر علامات الشرعية الدستورية، شأنها شأن الاستفتاءات والانتخابات الآن، لذا اعتُبرت هذه الخطوة نصر دبلوماسي ساحق للفاطميين على أعدائهم العباسيين في صراعهم على الاستحواذ على لقب الممثل الشرعي للإسلام.

وشكّل سقوط المدينة المؤقت تحت الحكم الفاتيكاني الكاثوليكي نكبة على التواجد الإسلامي في المدينة، بعدما انخرط المسلمون مع البيزنطيين في جهودهم للدفاع عن المدينة ضد الخطر الغربي، وهي المهمة التي فشل فيها كلاهما، واحتُلّت المدينة خلال الفترة ما بين عامي 1204م -1261م، حُولت الكنيسة الرئيسية، آيا صوفيا، إلى كاتدرائية للروم الكاثوليك، وعُوقب المسلمون بحرق مسجدهم الأكبر.

يقول المؤرخ البيزنطي نيكيتاس شوناتس، إن قوة خاصة من الفرنسيين والإيطاليين اقتحمت الحي الإسلامي متسللة عبر قوارب صيد، ممنية نفسها بالعثور على "ثروة غير متوقعة، وكنوز دفينة" بسبب كثرة المقيمين به من كبار التجار.

ويضيف، أن المسلمين تعرضوا لاعتداءات "بلا عقل، تفوق المتوقع"، فدافعوا عن أنفسهم بكل سلاح وصلت إليه أيديهم، وحاول عدد من الرومان مساعدتهم ضد الغزاة.

وخلال أعمال القتال، أشعل اللاتينيون النار في المسجد بما حواه من منبر خشبي بديع أرسله حاكم مصر، صلاح الدين الأيوبي، إلى المسجد، كأحد أشكال دعم علاقته بالإمبراطور إسحاق الثاني إنجليوس.

حصل التجار السوريون، على امتيازات مكّنتهم من توسيع دوائر تجارتهم وبضاعتهم، شملت أكثر من 38 صنفاً من المنسوجات، وأتت على ذكرهم لائحة السوق خلال تحديد معاملات البيع والشراء، وهي التي عرفت تاريخياً بِاسم "كتاب الأبرش".

نبوءة النبي محمد حول "فتح" القسطنطينية، منقوشة على إحدى بوابات آيا صوفيا.

نبوءة النبي محمد حول "فتح" القسطنطينية، منقوشة على إحدى بوابات آيا صوفيا.

اشتعلت النيران في المسجد ومنه انتقلت إلى مواضع أخرى في المدينة التي عرفت "محرقة عظيمة" تسببت في حدوث الكثير من الدمار.

وإذا علمنا أن هذه الأحداث كانت جزءاً من الحملة الصليبية الرابعة التي شنّها الصليبيون على بلاد الشرق، لأمكن تخيّل استحالة بقاء المسلمين في القسطنطينية تحت الحكم الصليبي، ولهذا بلغ حجم الجالية الإسلامية في هذه الحقبة أدنى مستوياته، ولم يرتفع إلا بعد تحرير المدينة مجدداً وعودتها كعاصمة للبيزنطية، فعاد التدفق المدني الإسلامي على المدينة، خاصة في ظل توسع الخلافة العثمانية واستيلائها على أراضي شديدة القرب من المدينة، تجعل مهمة الراغبين في الانتقال من وإلى المدينة تستغرق عدة ساعات، حتى بلغت حداً طلب أفرادها بموجبه من السلطان العثماني بايزيد (1351- 1403) تعيين قاضٍ شرعي يفصل في شؤونهم، وظلّوا على هذا الحال حتى طرقت جيوش الفاتح أبواب القسطنطينية، ولم يعد المسلمون بحاجة لحيِّ يقيمون فيه بعدما صارت كافة المدينة لهم، ولا لمسجد مُعين يُصلّون فيه بعدما صارت كافة كنائسها مساجد.

رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.

لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.