أبدع العرب في خلق حياة جديدة حيث حلّوا في بقاع العالم.

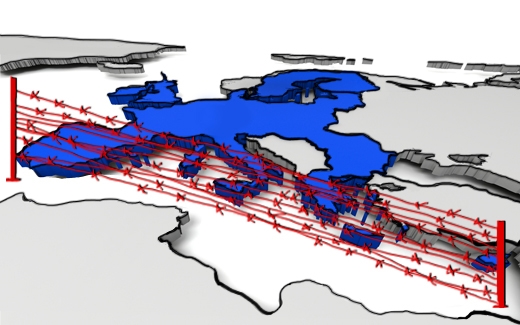

ولكن لا يخفى أن المهاجرين العرب في العديد من الدول الغربية يتعرضون لعداء يعود تاريخه إلى 11 سبتمبر 2001 على أقل تقدير، إن لم نقل أبعد. والعرب الأستراليون ليسوا إلا جزءاً من هذا المشهد. يقابل التعصب ضد العرب، مبادرات وخطاب واع من قبل الأستراليين المشتغلين في القطاعات الثقافية والإعلامية، وهناك جهد مستمر لاحتواء ظواهر العنف ضد العرب في المجتمع الأسترالي جدير بالذكر.

فقد عمدوا إلى تصحيح المفاهيم الخاطئة المنتشرة من خلال أبحاث وبرامج، ومن هنا نجد مثلاً، مشروع المصمم Glenn Mercutt، في بناء مسجد "جامع" لكل الناس. ومثال آخر هو مواجهة التعصب في حلقة مسلسل Rake من 2012، التي يسوق فيها المحامي حجته من الخطاب العنصري الموجه ضد المسلمين في أستراليا في دفاعه عن التهم الموجهة لزوجة رجل قام بعمل تفجيري انتهى بمقتله وحده، داعياً لإعادة النظر في المواقف العمومية المسبقة ضد الإسلام. إلا أن الجالية العربية شهدت بعد أحداث سبتمبر عدداً من الاعتداءات والتهديدات طالت المسلمين والمسيحيين على السواء كالهجمات على الشيوخ المعممين أو الاعتداء الذي طال كنيسة أرثوذكسية تحمل لافتة بالأحرف العربية.

وقد لا تشمل هذه التقارير قصص التجارب الشخصية والاجتماعية للعرب مع العنصرية التي يواجهونها في أستراليا، والتي تترك آثارها النفسية على الأفراد والأسر التي تختبرها. ربما هذا هو أحد الأسباب التي تجعل قراءة كتاب "'الآخر العربي' في أستراليا: قصص عن العرق والهوية" (تموز/لوليو 2019) تفتح آفاقاً على العوالم الخبيئة خلف جدران المنازل وفي الصدور. حرر الكتاب الكاتبتان الأستراليتان من أصل عربي رنده عبد الفتاح، مؤلفة وأكاديمية، وسارة صالح، شاعرة وناشطة. وقد اخترنا من خلال هذا المقال أن نقدم لقرائنا مراجعة له.

عن "الكبسولات الزمنية"

يقدم الكتاب 25 مساهمة لكتّاب مختلفين (بما في ذلك مساهمة المحررتين) في مزيج يشمل قصائد شعرية، مذكرات شخصية و مقالات صحفية باللغة الانكليزية تسبر الخبرات وجوانب الحياة المتعددة داخل المجتمع العربي في أستراليا. ويكشف أن وجود 22 جنسية عربية مختلفة، تمثل مجموعة كبيرة ومتنوعة من الخلفيات والتجارب الثقافية، لم يمنع تعميم صورة نمطية للعرب في أستراليا متأثرة بالإسلاموفوبيا والتمثيل العنصري في ثقافة البوب المعاصرة. لذلك يجتمع كتّاب هذه المختارات لوضع عدسة مكبرة على شرائح وجنسيات عربية ضمن ما تصفه محررتا الكتاب في المقدمة بـ“الكبسولات الزمنية" من خلال التنقيب عن القصص والشهادات والذكريات لحياة يومية عاشوها بأنفسهم في مرحلة من الزمن.

ولعل ما يميز هذا الكتاب هو عنصرين: أولهما، أن الجانب الديناميكي الذاتي في السرد يصب في شعور موحد لدى الكتّاب من عدم الانتماء وتبرير الذات "لسنا إرهابيين ولا مغتصبين ولا من أفراد العصابات، لا تختصر تاريخنا قصة علاء الدين، ليس كل العرب مسلمين، والحجاب لا يرتبط بتنظيم داعش". والجانب الثاني، أن معظم الأصوات التي تحدثنا بقصصها تنتمي إلى جيل ظللت عالمه حقبة ما بعد 11 سبتمبر.

الأستراليون العرب يكتبون: نحن لا ننتمي لعصابات، لسنا إرهابيين ولا مغتصبين... لا تختصروا تاريخنا بقصة علاء الدين

محررتا الكتاب

رنده عبد الفتاح، الحاصلة على منحة زمالة في قسم علم الاجتماع في جامعة ماكواري، محامية سابقة ومدافعة عن حقوق الفلسطينيين ومناهضة للعنصرية، حازت على العديد من الجوائز عن أحد عشر كتابًا للكبار والصغار نشرت في أكثر من ستة عشر دولة، وتعمل حاليًا على تحويل روايتها "هل يبدو رأسي كبيراً الآن؟" (2008) إلى فيلم.

وسارة صالح شاعرة مناضلة من أجل حقوق اللاجئين والعدالة العرقية، أمضت العقد الماضي في العمل مع منظمة العفو الدولية ومنظمة كير الدولية في أستراليا والشرق الأوسط. تكمل حاليًا دكتوراة في القانون، وتكتب روايتها الأولى.

بين محاولات الانتماء وتبني الصورة النمطية

في محاولاتها للاندماج بالمجتمع الأسترالي تروي الكاتبة والصحفية ربى حمد في مقالها "عندما فطرت قلب أبي للمرة الثالثة" عن تدابير اتخذتها لدى أول صدمة قابلتها باختلافها، كنكرانها لأصولها العربي، وتغيير اسمها إلى روبي ليبدو أسترالياً، واختيارها تعلم اللغة الإيطالية بدلاً من العربية. لتدرك في النهاية أن كل جهودها في إخفاء هويتها باءت بالفشل حين وصفوها بالإرهابية لأول مرة، ولم تكن الأخيرة.

وعلى عكس ربى، يروي ياسر مرسي، أستاذ محاضر في السياسة، في مقاله "رز باللبن" كيف أنه عمد إلى تكريس الصورة النمطية للعربي كمحاولة منه لكسب الصداقات في مجتمع ينبذه، فبدأ يقلد اللهجات العربية ويؤدي شخصية علاء الدين. "لقد استعبدتني مطابقتي لكل الأوصاف النمطية للعربي"، يقول مرسي، ولعل وعاء الرز باللبن المحروق الذي حاول طهيه متبعاً وصفة جدته ليس إلا تعبيراً عن طرقه الخاطئة في إظهار وفائه لهويته العربية "أملك الرغبة، دون أن أعرف الوصفة الصحيحة".

دوائر لا تنتهي من الصراعات

يعايش المغترب العربي صراعات اجتماعية تتمثل في مصالحة التوقعات الأسرية مع إرادته الفردية، ما يضيف قلقاً إلى قلقه

ينقل الكتّاب الصراع الاجتماعي المضاف إلى القلق الاجتماعي للمغترب، هذه المعارك التي يعايشها في بيئته المصغرة تتمثل في مصالحة التوقعات الأسرية مع إرادته الفردية. كمقال المحامية والفنانة البصرية أماني حيدر، "متعة ونعمة رسم الزهور"، الذي يوجه في أسلوبه الأنيق لكمة حقيقية لقيود الطفولة في أسرة عربية ينفرد فيها الوالد برسم مستقبل أطفاله وفقاً لرغبته: "لا يجدر بنا في الثقافة العربية أن نتحدث عن والدينا بازدراء"، تقول أماني.

لذا تروي، بأقصى قدر من اللباقة والاحترام، صراعها الداخلي لتكسب افتخار أبويها باختيار مهنة المحاماة، وتستجيب للتمرد الملحّ الذي تنازعها لتحقق حلمها بأن تصبح فنانة. وتتابع "ندرك ما قدمه آبائنا من تضحيات، ولكنهم في يأسهم للتعافي من حروب الوطن ورؤيتنا نعيد بناء ما فقدوه، قاموا بتجنيدنا في معارك غير منطقية ".

وتعبر الروائية روعة العرجة عن نوع آخر من الضغوط في مساهمة بعنوان "امرأة عربية عازبة" حين تقول "حقيقة أني دائماً ما أُسأل عن الزواج هي ما تعطي لقلقي الاجتماعي قلقاً مضافاً"، كاشفة عما يواجهه الفرد ضمن الدوائر الاجتماعية الضيقة للجاليات العربية التي آثرت الانغلاق على نفسها في أستراليا.

في "العنصرية ووصفات الطهي"

يكتب ريان الناطور في "العنصرية ووصفات الطهي" عن الانتقال إلى أستراليا للحصول على وظيفة والعنصرية الصارخة التي واجهها هناك، كالتعميم الأعمى بأن الشرق أوسطيين في أستراليا "يشكلون خطراً لأنهم يعملون سراً تحت إمرة داعش". ويذكر قصته مع نادلة المطعم التي أخبرته أن "اللحم الحلال" متوفر مفترضة أنه مسلم بسبب ملامحه العربية، وكيف أنه قرر تعلم الطهي بعد ذلك مؤمناً أن "وصفة الطهي تعني التاريخ، الأجداد، الثقافة، اللغة العائلة، ووسيلة للمرء كي ينجو بنفسه في المهجر".

ويذهب الكاتب ميخائيل محمد أحمد، أبعد من ذلك في وصف العنصرية التي يواجهها العربي في أستراليا حين يستعيد القصة وراء مقال نشر عام 1998 في صحيفة ديلي تلغراف الأسترالية بعنوان "شراء مسدس، يقول أحد أفراد العصابة، إنه أسهل من شراء البيتزا". تصحبه صورة لمراهقين لبنانيين من مدرسته ليسوا من أعضاء العصابات، ولكن الصحفي طلب أن يتوضعوا ليلتقط الصورة. كما يشير إلى أن مصطلح Leb العنصري يشمل جنسيات العالم العربي، والأفارقة أو الإندونيسيين موضحاً كيف كرست وسائل الإعلام الأسترالية خطاب التمييز العنصري والإساءة نحو الهويات العربية الأسترالية منذ التسعينيات.

العلاقة الإشكالية بالأرض الجديدة

تبدأ مقالة "حدث في سالف الزمان في المغترب" للباحثة في الدراسات الجندرية والعرقية بولا عبود، برسالة اعتذار نصها: "من أجل العذاب الذي سببه ثقل حضورنا لسكان هذه الأرض الأوائل، أقدم أبدية من الاعتذارات". وتستفيض بحديثها عن النساء في أسرتها وكيف أنها "غُسِلت بماء الورد الراشح من النساء العربيات في المغترب"، النساء اللواتي لطالما حاولن عكس المفاهيم النمطية من خلال الأسرة والتربية.

وعن "أرض ملطخة بالدماء" تتحدث عبد الفتاح في مقالها "واحد وسبعون سنة من الكلمات" إشارة إلى "النكبة" واحتلال فلسطين ونزع هوية شعبها من قبل نفس الحكومة التي "استعمرت أستراليا وسرقتها"، وهذا برأيها ما يجب أن يجمع الشعبين الفلسطيني والأسترالي.

وتضيف: "أستراليا لم تصل إلى نفس المستوى من التعبئة والتنظيم من المتعصبين البيض اليمينيين الذين نراهم في أمريكا وبريطانيا ولكننا نسير في هذا الطريق، ففي النهاية من نفذ مذابح كرايست تشيرش هو أسترالي".

من أرض أستراليا "الملطخة بدماء" من قاوموا الحكومة نفسها التي سلبت أرض فلسطين، تكتب رنده عبد الفتاح، عن نقاط التلاقي بين الشعبين الفلسطيني والأسترالي

قصائد للوطن والهوية واللغة

"لأن محمداً، عندما تكلم،

تلا الشعر،

أصبح القرآن سمفونية مقدسة

جعلت من رمال الصحراء

غابة استوائية"

يصبح الاسم العربي لعنة بما يحمله من دلالات ثقافية مستمدة من إرث، برغم تجذره العميق في نفس حامله، يجد نفسه عاجزاً عن التواصل معه ضمن منظومة "لا تتكلم سوى بلغة العرق الأبيض".

هكذا تحدث كل من الشاعرة زينب حمودة والشاعر محمد عواد عن إرثهما العربي الإسلامي في قصيدة "نادني باسمي"، وهي واحدة من ثلاث قصائد في الكتاب، توضح تداعيات ما تثيره أسماء عربية، مثل "زينب" و"محمد"، في نفس المتلقي الغربي من عنصرية تجاه الفرد على تعاريف الهوية العربية في أستراليا. ليصبح الاسم لعنة بما يحمله من دلالات ثقافية مستمدة من إرث، برغم تجذره العميق في نفس حامله، يجد نفسه عاجزاً عن التواصل معه ضمن منظومة "لا تتكلم سوى بلغة العرق الأبيض".

وفي قصيدة "هنا في الوطن" تكشف لميس حمودة، شاعرة وناشطة حقوقية، عن نشأتها كمسلمة لأبوين من عرقين مختلفين، لأب مصري وأم أسترالية، وعن التجارب التي شكلت ارتباكها في عالم "الحيز العتبي" لهوية ليست "هنا" ولا "هناك". كما تحاول القبض على الخيوط المتشابكة التي تشكل علاقتها بالأرض والجسد والتاريخ والإيمان متسائلة عن ماهية "الآخر" و"خرافة الوضوح في حقيقة الانتماء".

وفي قصيدة للشاعر عبد الرحمن حموده، يقطع عهداً لأمه وأبيه بأن "يحملهم على ظهره"، أي أن ينقل كل ما تربى عليه للجيل القادم، مختتماً بقوله: "يوماً ما سيكتب أحد أطفالي مثل هذه القصيدة".

هل باستطاعة هذه "الكبسولة الزمنية" أن تلتقط المعنى الحقيقي لوجود العرب الأستراليين؟

هل يمكن احتواء تجارب العرب مع الاستعمار الغربي؟ هل يمكن تحويل الندوب والألم وأشباح الماضي والصدمات بين الأجيال إلى لحظة تاريخية؟ تطرح المحررتان هذه التساؤلات على أمل أن يساعد الكتاب العرب الأستراليين على تخطي الصورة النمطية الجوفاء والبحث عن "نوافذ ومرايا" تعزز ثقتهم بهوياتهم، وأن يستفز القراء غير العرب إلى التفكير في العرق والهوية بطرق جديدة وجذرية وبنظرة نقدية.

لعل الكتابة عن معنى أن تكون عربيًا أستراليًا، تقول عبد الفتاح، تكف عن كونها "مثل محاولة إشعال النار في يوم عاصف. بمجرد أن توقدها وتشعر بالسلام الداخلي، تجد نفسك عرضة لخطر التشتت بفعل رياح الإمبريالية والحرب".

رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.

لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.