في مكان ما من هذا العالم، تقبع لوحة غير مكتملة للفنان النمساوي إيغون شيلي، عنوانها "الأسرة". توصَف هذه اللوحة، في أحيان كثيرة، بالمؤلمة، كونها تمثل تجسيداً فجاً لقسوة وباء أجهز على الصغار قبل الكبار، بينما كان العالم يستفيق من آثار الحرب العالمية الأولى.

في قسوتها، تشبه لوحة شيلي الأخيرة أعماله السابقة التي اعتادت أن تُقحم البشاعة إقحاماً في وجه الناظر إليها وتجعله يعترف بالمرض ويقرّ بالعجز القادم، لكن عدم اكتمالها كان سببه وباء "الإنفلونزا الإسبانية" الذي قضى على صاحبها وزوجته الحامل بطفلهما الأول، في تشرين الأول/ أكتوبر من عام 1918.

كان شيلي في الثامنة والعشرين من عمره، ومثله الملايين ممَّن فتكت بهم الإنفلونزا الإسبانية في ريعان شبابهم، وكان صغار السن أكثر عرضة من كباره للإصابة والموت، من دون أن يكون السبب واضحاً وقتها. لم يكن الطب قد تطوّر، لكن ما توصل إليه الباحثون لاحقاً هو ترجيح أن الأكبر سناً كانوا قد تعرضوا لمولدات فيروسات شبيهة انتشرت عام 1830، وجعلت جهازهم المناعي أكثر جهوزية.

بمعزل عن اسم الإنفلونزا الذي أثار انزعاج الإسبان من فكرة "وصمهم" به، غيّر الوباء وجه القرن العشرين وألقى بظل ثقيل على العالم أجمع. قُدّرت أعداد ضحاياه بين 30 مليون و50 مليون شخص بينما بقيت آثاره محفورة في جوانب مختلفة بدءاً من الديموغرافيا، إلى الصحة العامة والاقتصاد والإيديولوجيا والسياسة والثقافة.

تأثير الوباء على هذه الجوانب لم يكن حدثاً فريداً في حياة البشر، فقد تكرر في محطات مختلفة من التاريخ، نادراً ما خلا فيها الكوكب من وجود "قاتل متسلسل" ما.

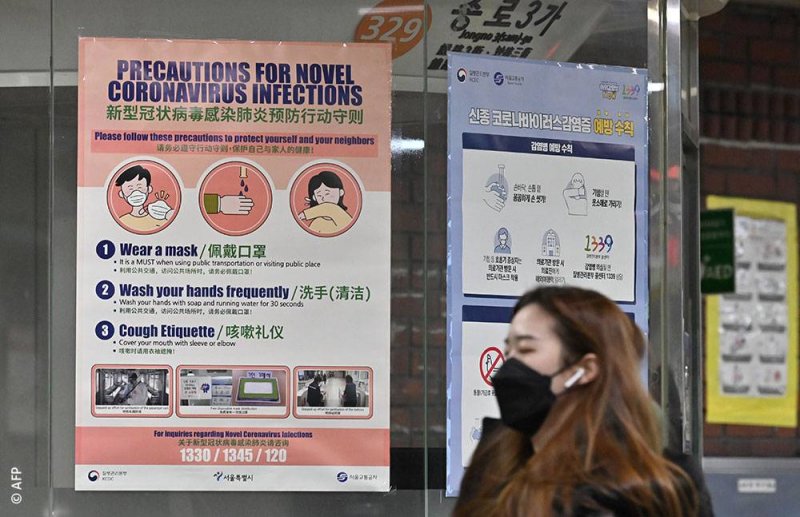

وسط ما يعيشه عالم اليوم من تحديات أمام "الكورونا" وبموازاة ما بدأ الباحثون يحذرون منه خلال السنوات القليلة الماضية من أن البشرية على موعد غير بعيد مع وباء فتّاك سيغيّر إلى الأبد شكلها الذي نعرفه، قد يُقدّم تذكّر بعض الأوبئة السابقة وكيف جرى التفاعل معها أفكاراً حول ما يخبئه المستقبل وما يطلبه الحاضر.

الصحة العامة

قبل ظهور الإنفلونزا الإسبانية، مثلاً، كان تيار "تحسين النسل" و"النقاء الجيني" يحظى بشعبية واسعة، وإنْ كانت قد خفتت مع ضرب النازية الألمانية لسمعته كعلم، لكن الوباء قوّض فكرة وجود البشر الأفضل عرقاً والأكثر صحة للتكاثر.

حسب ما تذكر كاتبة "شبح الموت" لورا سبيناي، كَشَف الوباء أن المرض ليس حكراً على الفقراء والفئات "غير النقية"، ولو كانت أعداد قتلاهم أكبر (لأسباب مرتبطة بتوفر الغذاء وإتاحة وسائل الصحة)، والأهم من ذلك كله أنه أظهر أن ما كان سائداً ضمن ثقافة "النقاء الجيني" من ميل إلى تحميل المريض مسؤولية مرضه غير مجدٍ، إذ ينبغي التعامل مع الأمراض المعدية كمشكلة عامة.

ومنذ العشرينيات من القرن الماضي، تغيّرت استراتيجية بلدان عدّة، فأعادت هيكلة أنظمتها الصحية بشكل يرصد الأمراض عن كثب ويعمّم المظلة الصحية على الجميع كما يقدم الخدمات الطبية بالمجان.

العامل الديمغرافي

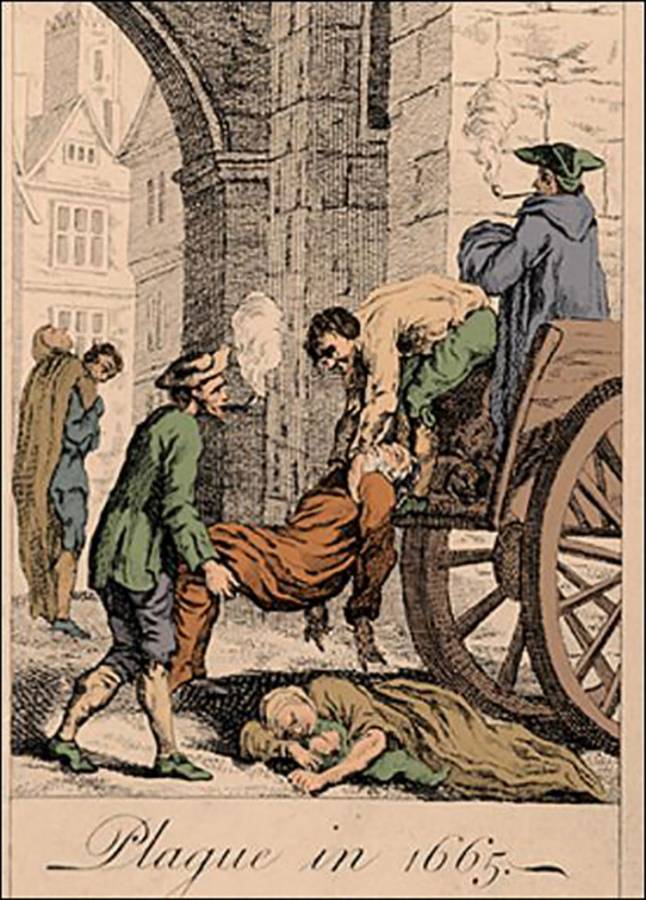

انعكس أثر الأوبئة على الديموغرافيا بشكل أساسي. أول تسجيل فعلي لوباء فتاك كان مع الجدري الذي ضرب اليونان عام 430 قبل الميلاد، وقتل ثلاثين ألفاً أي 20 في المئة من عدد السكان.

وفي عام 541 بعد الميلاد، ضرب الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط وآسيا "طاعون جوستينيان"، واستمر على نحو متقطع لمئتي عام حصد خلالها حوالي 50 مليون قتيل.

وفي العام 1334، ضرب الطاعون الأسود أوروبا وحصد حوالي 25 مليوناً، وفي عام 1519 حمل الرحالة الأوروبيون الجدري إلى المكسيك فقتل ما بين 5 و8 ملايين شخص، وفي القارة الأمريكية قتل الجدري بعدما حمله مستوطنون من فرنسا وبريطانيا وهولندا عام 1633 حوالي 20 مليوناً.

وفي عام 1860، قتل الطاعون بين الصين والهند وهونغ كونغ حوالي 20 مليوناً، ثم كانت الإنفلونزا الإسبانية التي ضربت خلال عامين، بين 1918 و1919، وأودت بحياة ما بين 20 إلى 40 في المئة من سكان الكوكب.

مع التطور الطبي، خَفَت التأثير الديموغرافي للفيروسات المستجدة، فـ"الإنفلونزا الآسيوية" قتلت حوالي مليونين في عام 1957، وبعدها بعشر سنوات ظهرت "إنفلونزا هونغ كونغ" فقتلت حوالي المليون حول العالم.

في كل مرة يلوح خطر وباء ما، ثمة ميل لتحميل "الآخر" المسؤولية، الآخر الذي "لا يشبهنا". واليوم، مع كورونا، نشهد كيف تتهم أمريكا ومعها كثر الصين، وإيران تتهم أمريكا، ولبنانيون يتهمون إيران…

وفي قفزة إلى عام 2002، ظهر "سارس" الذي قتل حوالي 800 شخص، وبعده بسنة سمع العالم بـ"إنفلونزا الطيور" الذي قتل حوالي 400 ومن ثم جاء "إنفلونزا الخنازير"عام 2009 لتعتبره منظمة الصحة العالمية من أكثر الفيروسات خطورة بسبب تمتعه بقدرة تغيّر سريعة، فقتل حوالي 18 ألف شخص حول العالم.

في كانون الثاني/ ديسمبر 2013، عرف العالم بالإيبولا عندما توفي الطفل إميل أومونو في قرية ميليانو، في غينيا. انتشر الوباء بشكل أساسي في دول إفريقية، وعاد ليتجدد عام 2018 في الكونغو. كان ذلك بالتوازي مع خروج "زيكا" من أمريكا الجنوبية بشكل أساسي عام 2013، وهو إنْ لم يكن فتاكاً كغيره إلا أن أكبر تأثيراته كان تشوّه الأجنة، وقد لعب دوراً كذلك في الحد من نسبة الولادات بسبب خوف الأهل من تأثيره.

وفي ما يخص الكورونا فقط ظهر الاسم لأول مرة عام 2012، وعُرف أيضاً باسم "متلازمة الشرق الأوسط التنفسية" أو "متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد". وفي 24 نيسان/ أبريل 2014، انتشر مجدداً، وأطلق عليه اسم "فيروس كورونا الجديد"، وتم تشخيص 254 حالة مؤكدة حول العالم، توفي منهم 93.

سيكولوجية الوباء

بموازاة خفوت الأثر الديموغرافي، بقيت الآثار الأخرى حاضرة، ومنها الشعور بالخوف العام، وانعكاس هذا الخوف على العلاقات البشرية.

يقول الأنثروبولوجي فيليب سترونغ في ورقة بحثية تعود إلى عام 2008، نشرها في "Sociology of Health & Illness" بعنوان "سيكولوجية الوباء": "حين تتضافر الظروف، يمكن للأوبئة أن تخلق نسخة طبية لكابوس ‘فخ هوبز’، أي أن تصبح حرب الكل ضد الكل".

ويشرح سترونغ: "انتشار خبر عن وباء مميت جديد يعقبه سريعاً الخوف والذعر والشك ووصمة العار، وسرعان ما يتفشى الجدل الأخلاقي الجماعي حول أسبابه والمتسببين به والحلول المحتملة".

ويتغذى هذا الجدل بطبيعة الحال من مشكلات أخرى موازية للوباء، مرتبطة بالثقافة وبالأحكام المسبقة وباللغة، ويتفاعل بشكل مواز كذلك مع الأثر الذي تتركه الأوبئة الخطيرة على الاقتصاد والثروة.

مع انتشار الوباء، لا يتم الطعن السريع بفعالية النظام العام وحسب، بل تدخل المجتمعات في دوامة عاطفية غير اعتيادية تبدو أصعب من قدرة أي جهة رسمية على تطويقها بشكل فوري.

في المراحل الأولى لاكتشاف وباء ما، أي حين لا يكون الوضوح سيد الموقف، يحمل الخوف خصائص الوباء نفسه، فاحتمالية أن يصيب الجميع تكون مرتفعة، بينما يصبح للجميع رأي سديد حول ما يجب على السلطات أن تتخذه من تدابير. وكما يمكن للوباء أن يتغذى على نفسه، يفعل الخوف كذلك.

وكان سترونغ قد طرح مثالاً عن وصف الإيدز حين انتشاره بـ"طاعون المثليين" (نظراً لارتباطه بالمثلية حصراً في وعي كثيرين من الناس وقتها) وانتقد انتقاد كثر للصحف التي استخدمت هذا الوصف، في وقت تجاهلوا الأثر الراسخ الذي تركه الوباء في الذاكرة الشعبيّة وفي ردات فعل المجتمعات.

وعليه، يرى سترونغ أن السعي الحثيث الذي ينتهجه المنظرون في سبيل الفصل بين الخوف والأخلاقيات وردود الفعل والاستراتيجيات غير دقيق، فهذه الأمور تصبح شديدة التداخل عند حضور الوباء، ومن هنا لا بد من فهم جذور الخوف والتعامل على أساسها بعيداً عن المثاليات.

حضور الماورائيات

الخوف كمفهوم لم يحظَ بالدراسة والتحليل اللازمين في العلوم الإنسانية والأنثروبولوجية، رغم تأثيره المباشر على سلوكيات البشر الذين لم تتجاوز ذاكرتهم المآسي الماضية فباتت متحفزة دائماً للمأساة القادمة، ما جعل الخوف جزءاً من بنية المجتمعات الثقافية.

في هذا السياق، يلفت العالم الأنثروبولوجي كلود ليفي شتراوس إلى الحدود بين المكون الغريزي البيولوجي والمكون الثقافي للسلوك الإنساني، متسائلاً أين ينتهي البيولوجي وأين يبدأ الثقافي حينما يرتبط الأمر بخوف جماعي؟

ومع توالي الأوبئة والكوارث الإنسانية عبر التاريخ، تحوّلت لدى الأفراد إلى أشبه بنمط ينتظرون تكراره، وبات المستقبل مرتبطاً بالمأساة، فيعيد البشر إنتاج الأخيرة بشكل لا واع وإقحامها في أبسط شؤونهم اليومية.

وحين يحضر الوباء، فإن المؤسسات والجهات التي اعتادت لعب دور تضليلي وإيديولوجي مبني أساساً على التخويف لأجل السيطرة، تجد نفسها أمام معضلة احتواء الخوف الناتج عن انعدام الثقة فيها. شهدت مآسي مختلفة حالات انتفاض على الواقع، في مقابل حالات أخرى جنحت نحو الماورائيات والشحن الديني. هذه الأخيرة قد تبدو خياراً مناسباً للمؤسسات والجهات التي عملت كذلك على تغذيته.

هكذا تعززت أنماط فكرية مختلفة قائمة على الخرافة، وطُرحت أسئلة ميتافيزيقية على شاكلة: كيف يسمح الله بذلك في مقابل مَن قالوا إنه ابتلاء من الله، كما حين شكّل الطاعون الأسود تحدياً للأورثوذكسية الأوروبية.

ويمكن لردود الفعل بشأن خبر انتشار الكورونا في إيران أن تعكس هذا الجانب، حيث حضر الصراع الإيديولوجي والسياسي بقوة بين معادٍ ومؤيد، وبين مَن رأى في الأمر مؤامرة.

ولنظرية المؤامرة هنا شرح يطول بين مَن ينظر إلى تسريب الفيروس من المختبرات لأغراض سياسية وتجارية وديموغرافية.

مراحل التفاعل والوصمة الاجتماعية

"فُتحت الأبواب فدخل ناس فوق أشلاء ناس". كانت هذه نهاية الطاعون في رواية ألبير كامو الشهيرة التي تحمل اسم هذا المرض. قبل ذلك، قد تختصر الرواية المراحل التي تمر بها جماعة معيّنة كانت تعيش في الروتين مع بدء انتشار وباء ما.

قبل الإعلان عن الوباء، كان الناس يتعجبون من رؤية جرذان تموت بهذا الشكل، لكن الدهشة التي تحولت إلى اضطراب سرعان ما كانت تختفي بالعودة إلى الروتين اليومي. في لحظة الإعلان عن الوباء فوجئ السكان وشعروا بالقلق، ولأن الوباء فكرة أكبر من الإنسان مالوا إلى الاستخفاف به أو اعتباره غير واقعي، وهكذا رأوا أن الأمر عابر وعادوا إلى أشغالهم اليومية.

بدأ الناس بالخروج من حالة النكران تلك عندما بدأت الوفيات تنتشر وأُغلقت أبواب المدينة، فوجدوا أنفسهم أمام شعور جديد، هو الفراغ من جهة والرغبة بالعودة إلى الوراء، وهكذا "أصبحوا يتلاطمون أكثر مما يعيشون".

في زمن الأوبئة، تكون العدوى الأكثر انتشاراً بين المسؤوليين السياسيين ورجال الأعمال وبعدهم الجمهور هي الذعر الذي يتخطى حقيقة الواقع، فـ"الخوف وإن كان طبيعياً يزيد الأمور سوءاً حين يتخطى قدرتنا على عقلنته"

بعد مرور أسابيع، كان كل واحد يعيش متخبطاً مع همومه ويشعر بوحدة قاتلة. لم يعودوا يكلمون بعضهم البعض. كل واحد كان يظن أنه يدفع الثمن الأكبر وأن آلامه هي الأعظم. كانت أعداد الموتى تتضاعف، لكن الناس كانت تنقصهم المعلومات ولم يشعروا بأي شيء أمام تلك الأعداد.

بعد حوالي الشهر، بدأ الناس يُظهرون تطبيعاً أكبر مع فكرة الوباء، ويعترفون بأنه غيّر شيئاً. لكن مع تقبل وجوده، داهمهم لأول مرة شعور الخطر الحقيقي وأن مصيرهم محتوم. بعد مرور أشهر، عاد اليأس ليقرّب هؤلاء من بعضهم، لكن بعد مرور أكثر من ستة أشهر ظهرت أعمال عنف وحرائق وسرقات بالتوازي مع انتشار الجوع والرتابة والشعور بالعجز أمام أصوات عربات الموت.

ومع الاقتراب من نهاية الطاعون، كان معظمهم قد أصبح عجوزاً رغم صغر سنهم وشاردي الذهن. "كانوا في بداية الطاعون يذكرون جيداً الشخص الذي فقدوه، ويأسفون لفراقه… ومعنى ذلك أنهم في هذا الوقت كانوا يتمتعون بالذاكرة لكن ينقصهم الخيال، أما في المرحلة الثانية للطاعون، فقد فقدوا الذاكرة أيضاً". وعلى ما يقول كامو: "كل ما يستطيع الإنسان أن يربحه في معركة الطاعون والحياة هو المعرفة والتذكّر".

من جهة ثانية، قد يختصر مقطع ساخر للكوميدي الجنوب إفريقي تريفور نواه عن الإيبولا حين ضربت إفريقيا فكرة وصم قارة بأكملها أو شعب بأكمله بسبب وباء.

"كان الوقت الأسوأ لإفريقي هو الذهاب إلى أمريكا خلال فترة الإيبولا"، يقول. يسخر مما استجد على المطارات حين سألوه "هل كنت على تماس مع إيبولا؟"، ليقول: "كما لو أن هناك فرصة للجواب نعم ومحطتي التالية ستكون ديزني لاند، أو قابلت الإيبولا الشهر الماضي".

قبل الإيبولا، كان أبناء الشرق الأوسط "الأكثر خطراً" في مطار أمريكا، وبين ليلة وضحاها "أتى الأفارقة"، حسب مقدم "ديلي شو" الشهير الذي يتابع قصته: "في الطائرة، وفي لحظة دخول الأفارقة كانت المضيفة تقول ‘الآن سنقوم برش دواء تعقيم’، بينما سيخضع الركاب لفحص حين خروجهم، وعند الوصول وبينما كان مسؤول الفحص يجول على الأفارقة "استبعدني يمكن لأن لوني الأسود غير كافٍ"، لكن راكباً يبدو عليه أنه من الشرق الأوسط كان وراءه تبرّع ودلّه عليه مُظهراً "حسن نية لخدمة الصحة العامة".

يقول نواه ساخراً: "انتظرتها من الجميع إلا منه، فقبل مدة قصيرة كنتم ‘إيبولا’ المطارات، ألا يُفترض أن تتعاطف معي؟".

العالم ينتظر وباء قاتلاً

قبل سنتين بالتحديد، كتب الأستاذ في مدرسة الطب في "هارفرد" جوناثان كويك ورقة مطولة نشرها في "الغارديان" يعالج فيها سيناريو الوباء القاتل الذي تنتظره البشرية، ولماذا لا يأخذ العالم الاحتياطات اللازمة لمنع تحوّل الأمر إلى كارثة عالمية؟

في ذلك الوقت، كان بيل غايتس قد طرح سيناريو فيروس يمكن أن يقضي على 33 مليون شخص في 200 يوم، استناداً إلى برنامج محاكاة، وقال إن ما شهده العالم مع انتشار الإيبولا يظهر أنه ليس مستعداً لوباء جدي.

ومع تطور حركة النقل، يمكن للفيروس أن ينتشر في غضون يوم واحد، ففي عام 2019 مثلاً نقلت شركات الطيران 4.5 مليار مسافر، مقابل 2.4 مليار مسافر قبل ذلك بعشر سنوات.

مَن يحذّرون من فيروس مماثل لا يتوقعون بعد من أين سيظهر، في حين يحاول كويك بحث الأسباب التي تجعل العالم غير مستعد له.

أول الأسباب هو رد الفعل أمام الخوف عبر السعي للتقليل منه بلوم طرف آخر عليه، ففي كل مرة يلوح خطرٌ ثمة ميل لتحميل "الآخر" مسؤولية، الآخر الذي "لا يشبهنا". واليوم، مع كورونا، نشهد كيف تتهم أمريكا ومعها كثر الصين، وإيران تتهم أمريكا، ولبنانيون يتهمون إيران…

أما العدوى الأكثر انتشاراً بين المسؤوليين السياسيين ورجال الأعمال وبعدهم الجمهور فهي الذعر الذي يتخطى حقيقة الواقع، فـ"الخوف وإنْ كان طبيعياً فهو يزيد الأمور سوءاً حين يتخطى قدرتنا على عقلنته".

السبب الثاني هو حال الإنكار من جهة والرضى المبالغ فيه عن الذات لدى السياسيين أو مسؤولي الصحة العامة من جهة أخرى، والإنكار يقوّض بديهيات مواجهة أي وباء، والرضى عن النفس يجعل هؤلاء يعتقدون بأن التكنولوجيا ستنقذهم دائماً في الوقت المناسب، ولا حاجة إلى هدر المال والوقت على بديهيات الوقاية.

أما السبب الثالث فهو المصلحة الذاتية المادية، فـ"كم مرة تتذرع الحكومات بعدم وجود ميزانية للاستعداد، بينما تجد شركات الدواء نفسها غير معنية بتطوير لقاح معين لا يمكن للفقراء شراءه، وكم مرة تداخلت فيها مصالح سياسيين مع شركات معيّنة كانت تشكل خطراً على البيئة والصحة؟".

إضافة إلى ما سبق، يطرح كويك المشكلات البيئية من اكتظاظ المدن، التلوث، تناقص عدد الأشجار، الحرائق… ويقول إن ما يثير القلق أكثر هو معدل ظهور الأمراض المعدية الناشئة، فقد زاد بثلاثة أضعاف بين 1940 و2000، وفي عام 2014 سجلت منظمة الصحة العالمية أكثر من 100 تفشٍّ لأمراض جديدة.

لعبت الأوبئة عبر التاريخ دوراً جذرياً في تغيير ثقافة المجتمعات وتعامل الناس مع بعضها. عبارة "God bless you" التي تستخدم الآن بمعنى "حماك الله"، مثلاً بعدما يعطس أحدهم، يعود استخدامها الأول المعروف إلى البابا غريغوري العظيم، وبمعنى "باركك الله" لأن العطس ارتبط سابقاً في الثقافة بخطر صحي جدي يودي إلى الموت.

في ظل تراجع الثقة بقدرة المسؤولين على ضبط الأمور، تعود نظرية المؤامرة بنجاح كبير في المنطقة العربية، بموازاة تصاعد الحديث عن "الله الحامي" لدى كثر، والدين السبّاق في كل أمر واستعادة كثر لما قاله النبي محمد "إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوها"، عندما حلّ "طاعون عمواس" الشهير.

وللمفارقة، وفي سياق الحديث عن الأديان والأوبئة، كان للبابا كليمنت السادس أيام الطاعون الأسود سلطة اتخاذ القرار برمي 11 ألف جثة في نهر رون للتخلص منها، محولاً الأخير إلى قاتل متحرك.

رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.

لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.