قلة من اللبنانيين لا تجمع بين الأزمة المالية والمصارف. هناك مَن يضيف السياسيين إلى الأزمة، وهناك مَن يكتفي بالمصارف وبجزء من السياسيين، وهناك مَن يذهب إلى تحليل أكثر عمقاً ودقة ليربط مصالح الفئة المحتكرة ببعضها البعض، لكن يكاد الجميع يوافق على الدور السلبي للمصارف، وعلى اقتران مصطلح "المصرف" بالأزمة.

في الأصل، اقترن دخول المصارف إلى بلادنا بأزمة نقدية. لم يكن دخولها عادياً، كانت رائحة "الربا" تفوح منها. الوصول إلى لبنان كان وصولاً عبر السلطنة العثمانية التي عرفت في العقود الأولى من القرن التاسع عشر أزمة مالية، واقترن ذلك، وليس من باب المصادفة، بالمصارف.

كانت المصارف في البداية كلها أوروبية، وكان رأسمالها أوروبياً، وفتحت فروعاً في الساحل والبقاع وبيروت. قبل إكمال سيرة "البدايات"، يجب توضيح نقطة هامة: المصارف ظهرت بعد الأزمة. وكما يقول أحد المصرفيين المتقاعدين: "المصارف لا تعمل لوجه الله".

مع قليل من المغالاة المجانية في الوطنية اللبنانية، يمكن القول إن بيروت، في ذلك الوقت، كانت طريقاً لتجارة أوروبا مع بلاد الشام ومقراً لرجال الأعمال الأجانب. ولكن هذا ليس مديحاً، إنما هناك مَن يستخدمه كمديح، خاصةً عندما يعتبر بعض "مؤرخي المصارف" أن صفة بيروت هذه خوّلتها أن تستقطب، بالمشاركة مع المدن الساحلية الأخرى، فروعاً للمصارف المهتمة بتمويل التجارة الخارجية وتسهيلها.

يقول غسان العيّاش في كتاب "تاريخ المصارف في لبنان" (كتاب مشترك مع جورج عشّي)، والذي يمكن اعتباره كتاباً أساسياً لمعرفة صورة المصارف اللبنانية عن نفسها وعن تاريخها، إن المناطق الساحلية لم تنتظر وصول المصارف الأجنبية لكي تبدأ بتمويل اقتصادها، فالمؤسسات المالية المحلية ذات الطابع العائلي كانت تقوم بهذا الدور بفعالية وتسلّف القطاعات، ولا سيما صناعة وتجارة الحرير، ذات الصلة الوثيقة بالصناعة المصرفية.

وهذا لا يلغي ضرورة البحث المتخصص، لكنه قد يسهّل على القارئ غير المهتم عادة بالاقتصاد، أن يفهم المغزى من "التسليف"، وهوية الذي "يسلّف"، وقدرته على التحكم في وسائل الإنتاج، وتالياً في احتكار رأس المال. جاءت المصارف إلى لبنان، الموجود في قلب السلطنة العثمانية، وجاءت معها عدتها، لفرض النوع الجديد من علاقات الإنتاج.

فِتنة 1860... الاقتصادية

ربما كان اللبناني تاجراً بالفطرة، كما تقول الأسطورة الطريفة، وربما يكون تاجراً دوره أكبر من حجمه بالفعل كما حدث في بعض الفترات التاريخية. لكنه لم يكن مركزاً مالياً أو نقدياً قبل استقلاله. وبعد أربع سنوات على السيطرة العثمانية، أي عام 1520، كما تؤكد معظم المصادر التاريخية، كانت هناك ثلاثة مراكز فقط لسك النقد في بلاد الشام: حلب ودمشق وبغداد.

توقف العمل في دمشق عام 1648، وفي حلب عام 1757، وفي بغداد عام 1839. وفي منتصف القرن التاسع عشر، الذي يقدّمه كتاب التاريخ اللبناني كقرن "فتنة طائفية" استعرت في صيف 1860، كان الوضع الاقتصادي والتفاوت الطبقي وعدم المساواة، من العوامل الأساسية للغضب الذي تفجر. لكن الطائفية "فاتنة" وتستهوي معظم الباحثين كفرضية أساسية للنزاع، على حساب الفرضيات التحريضية الأخرى للعنف وعلى العنف.

يروي هنري غيز، وكان قنصلاً لفرنسا في بيروت، أنه في الأيام الأولى من أيلول/ سبتمبر 1833، كانت "منتجات سوريا باستثناء الحرير قليلة إلى درجة أنها لا تلبّي أكثر من 3 أو 4 شحنات إلى أوروبا. أما الحرير فإن ثمنه مرتفع إلى حد لا يسمح بإدراجه ضمن سلع الاستيراد المرغوبة، لذا تفضل عليه المواد الذهبية والفضية والعملات التركية القديمة، مما يدفع البلاد إلى حالة من الفقر المتزايد".

كان تصدير الحرير إلى أوروبا، كصناعة غنية عن التعريف، داعماً أساسياً للاقتصاد اللبناني. وفي بداية القرن التاسع عشر، استغنت الدول المُستعمِرة عن هذه السلعة، واستبدلتها بواردات الحرير من مستعمراتها في الشرق الأقصى الصناعي الرخيص.

تدريجياً، فاقت الصادرات الأوروبية وارداتها من لبنان. تراجعت صناعة الحرير في الجبل لأن أوروبا، ولا سيما فرنسا، أصبحت تستورد من لبنان المواد الأولية، المتمثلة بخيوط الحرير. ولم يؤدِّ هذا إلى تراجع الصادرات مباشرةً، بل أدى إلى فقدان المادة الأولية من المصانع، وتالياً أفقد المصانع قدرتها على المنافسة، فأفلست تدريجياً، وانهارت صناعة الحرير في المدن السورية أيضاً.

وإذا أردنا أن نتحدث عن أرقام، فدومينيك شوفالييه، في كتابه "مجتمع جبل لبنان في عهد الثورة الصناعية" يشير إلى أنه بين عامي 1825 و1841، ارتفعت الواردات الأوروبية في بيروت من 5،5 مليون قرش إلى 19،5 مليوناً، وارتفعت الصادات من 4 ملايين إلى 7 ملايين. وبذلك فإن تغطية الواردات بالصادرات، من خلال مرفأ بيروت التجاري انخفضت خلال تلك الفترة الزمنية القصيرة إلى النصف تقريباً، وارتفع عجز الميزان التجاري نسبةً إلى الواردات أكثر من مرتين ونصف المرة. كان قرن الاقتراب من الهاوية. وربما يدل النظر إلى الميزان التجاري اليوم إلى مرحلة تتجاوز الهاوية.

السلطنة تغرق في قروضها

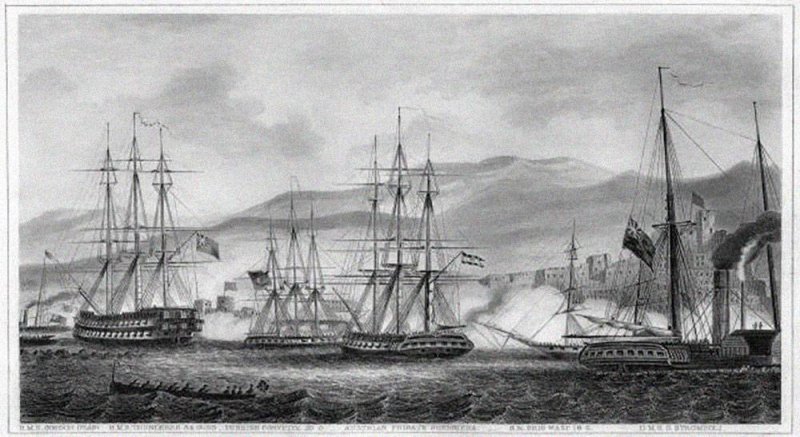

في 1856، شجعت السلطنة العثمانية افتتاح أول مصرف برأسمال أجنبي على أراضيها. كان هذا تحولاً كبيراً. سرعان ما قبلت بعرض قدمته مجموعة بريطانية. هكذا تأسس "البنك العثماني". لاحقاً، انضمت مجموعة فرنسية إلى لائحة المساهمين في المصرف، فسيطرت على رأسماله، وصارت صاحبة قرار أساسي في إدارته.

في الأصل، اقترن دخول المصارف إلى بلادنا بأزمة نقدية عاشتها السلطنة العثمانية. لم يكن دخولها عادياً، كانت رائحة "الربا" تفوح منها. وكما يقول أحد المصرفيين المتقاعدين: "المصارف لا تعمل لوجه الله"

وسيعني هذا ما يعنيه لاحقاً. لكن حسب العيّاش، فإن مجموعة روتشيلد (الشهيرة) هي التي نظمت أول قرض خارجي للدولة العثمانية لتمويل عجزها المالي الناجم عن حرب القرم. إلا أن ذلك الإصدار الذي تم في آذار/ مارس 1854 لم يلقَ النجاح المطلوب. وهذا يحدث في جميع القروض. لا يكون المقرضون مقتنعين بالنتائج.

مقر البنك العثماني، 1896

مقر البنك العثماني، 1896

بتحليل لا ينظر إلى أثر الكولونيالية في الاقتصاد، يمكن أن نتحدث ببداهة عن عدم ثقة المستثمرين الأوروبيين باستقرار السلطنة المهددة من روسيا، وبأوضاعها الاقتصادية والمالية. وهذا ما قد يُفسّر نصيحة السفير البريطاني في إسطنبول معاوني السلطان بأن يقترضوا مجدداً، وأن يكون القرض هذه المرة مضموناً بعائدات الدولة العثمانية من مصر، والتي أصبحت مستقلة عنها وخاضعة لسلطة أسرة محمد علي باشا.

في تلك الظروف، تم الإصدار الثاني في السنة نفسها، ونظمته المؤسسة البريطانية "دنت بالمر" وساعدتها في ذلك وكيلتها في باريس "غولدشميد". كانت قيمة ذلك القرض 3،9 ملايين جنيه إسترليني، وبفائدة 6%، لكن المبلغ كان بلا فائدة. خلال عامين، سيصل عجز الموازنة إلى ضعفي القرض المذكور.

هل توقف الاقتراض؟ قطعاً لا. نظمت مجموعة روتشيلد، الغنية عن التعريف، قرضاً جديداً، وهذه المرة بلغت قيمته 5 ملايين جنيه إسترليني، وكان بكفالة بريطانيا وفرنسا. وهناك قراءتان للحادثة. الأولى "متسامحة" ومفادها أن الدولتين الأوروبيتين كانتا ترغبان فعلاً في أن تستطيع الدولة العثمانية الوقوف في وجه روسيا. والقراءة الثانية، أكثر تفكيكاً، وتميل إلى تحليل القراءة الأولى، وتذهب إلى أن الدولتين كانتا ترغبان فعلاً في أن تصمد الدولة العثمانية في وجه روسيا، ولكن أن تتضعضع بعد ذلك، وأن تغرق في ديونها. في الواقع، بقيت السلطنة تقترض من الخارج، وتحديداً من "الأسواق الأوروبية"، رغم إفلاس خزانتها في 1875.

عملة سورية لمصلحة فرنسية

لا يعرف كثيرون من اللبنانيين عن الأوراق النقدية التي كان يستخدمها أجدادهم قبل الليرة. هناك صور أسطورية عن الذهب وعن النظام النقدي، مثل الصورة الأسطورية عن لبنان نفسه، وعن المصرف طبعاً.

لوقت طويل ظلّ اللبنانيون يشعرون بالارتقاء في السلم الاجتماعي، بمجرد حصولهم على حساب في مصرف. كان ذلك بمعنى من المعاني، يعني انتقالهم من أُجَراء عاديين إلى أصحاب دخل يضعهم في موضع متقدم، بينما يضعون دخلهم في خزائن طرف ثالث يتحكم بهم وبدخلهم. سيكتشفون لاحقاً أن هذا الوهم ليس وهماً خاصاً بهم، بل إنه وهم عالمي، وقد تكون تكلفته باهظة أحياناً.

يقدّم كتاب التاريخ اللبناني القرن الـ19 كقرن "فتنة طائفية" استعرت في صيف 1860. كان الوضع الاقتصادي والتفاوت الطبقي وعدم المساواة، من العوامل الأساسية للغضب الذي تفجر، لكن الطائفية "فاتنة" وتستهوي معظم الباحثين كفرضية أساسية للنزاع

ما يعرفونه عن عملتهم، في كتاب التاريخ الرسمي، الذي يدرّس في المناهج، وتجري الامتحانات الرسمية على أساسه، يتحدث فقط عن "البنكنوت". حتى أنه لا يتحدث عن هذه العملة بأمانة. صحيح أنها كانت عملة مترهلة، ولكن استخدامها في التاريخ الرسمي اللبناني، يُستخدم للذم بالتاريخ العثماني بطريقة اختزالية، مقابل مديح مجاني للمستعمر الفرنسي.

الحقائق مختلفة قليلاً. عندما جاء المستعمر الفرنسي إلى لبنان، وجد أن الأوراق النقدية التي يصدرها البنك الأهلي المصري هي العملة الرسمية في البلاد، وذلك بموجب التدابير النقدية التي كانت سائدة. لا يعرف كثيرون من اللبنانيين تاريخهم "المالي" قبل الليرة. وقد يكون مفاجئاً بالنسبة إلى كثيرين اليوم، أن يعرفوا أن العملة في لبنان قبل الاستعمار كانت مصرية.

الفرنسيون يعرفون كل شيء. وفي ذلك الوقت، كان هذا بالنسبة إليهم يعني أنهم مضطرون لبيع عملتهم وشراء العملة المصرية، لتأمين النفقات في الجانبين العسكري والمدني. وكان ذلك، يشكّل ضغطاً واضحاً على الفرنك، خاصةً وأن فرنسا كانت تعاني في تلك الفترة من أعباء ما بعد الحرب العالمية الأولى، ولا سيما لجهة المديونية التي تفاقمت.

وحسب "تاريخ المصارف"، فإن احتياطي العملات الأجنبية هبط هبوطاً مريعاً في تلك الفترة، ولجأت الدولة الفرنسية إلى إصدارات الدين العام وخلق النقد لتمويل نفقاتها وتسديد ديونها الخارجية. لكن ذلك لا يمرّ بلا نتائج، إذ انفجر التضخم وهبط سعر الفرنك الفرنسي، وفي الأشهر الثلاثة الأولى من عام 1920، خسر 27% من قيمته مقابل الدولار الأمريكي.

وبموجب قرار رقمه 129، وجاء في الثاني من نيسان/ أبريل، أي بعد الكذبة بيوم واحد فقط، من عام 1920، ألغى الجنرال غورو التعامل بالنقد المصري، وأنشأ عملة جديدة هي العملة السورية، القابلة للاستبدال بالفرنك الفرنسي، بموجب شيكات مسحوبة على البنك السوري في باريس ومرسيليا. وحدد القرار سعراً ثابتاً لليرة، هو 20 فرنكاً لليرة الواحدة.

بمعنى ما، لم تكن هذه العملة عملة حقيقية. لم تكن من عطايا الأم الفرنسية الحنون للشعب المُستعمَر. كانت مجرد غطاء للعملة الفرنسية، لتوفير عمليات القطع عند دفع النفقات في لبنان، على الخزانة الفرنسية، كما يذكر العيّاش في كتابه المشترك مع عشّي، مشيراً إلى أنه وفي بداية عهد الانتداب، كانت فرنسا تحتل المرتبة الثالثة بين مصادر الواردات إلى لبنان وسوريا، بعد بريطانيا ومصر، لكنها قفزت إلى المرتبة الثانية في 1924.

وفي 1925، صارت أكثر دولة تورد إلى لبنان وسوريا، وكانت حصتها منذ 1922 تتراوح بين 14 و15% من الواردات إلى البلدين. وكان هذا يعني عجزاً طبيعياً ودائماً في الميزان التجاري مع فرنسا، لصالحها، لأن تغطية الاستيراد من فرنسا بالصادرات من لبنان وسوريا لم تتجاوز حتى 1933 نسبة 25%، ثم ارتفعت بين 30% و60% لاحقاً.

ليبرالية خلف الكونتوارات

بتاريخ 26 كانون الثاني/ ديسمبر 1952، صدر المرسوم رقم 7393 الذي ألغى آخر بقايا القيود على العملات الأجنبية، وتالياً آخر مظاهر الرقابة على القطع في لبنان.

وحسب وجهة نظر المؤرخين الاقتصاديين الليبراليين، جاء هذا القرار بعد سلسلة من القرارات المتصاعدة، إذ صارت كل عمليات القطع وتحويل العملات، من لبنان وإليه، حرّة من أي قيد. يعتبر هؤلاء أن هذه الحرية شكلت حجر الزاوية في نظام لبنان الاقتصادي الليبرالي "المنفتح" وفي نظامه النقدي على الأخص "القائم على الليرة اللبنانية". وإنْ كان هذا يستدعي بحثاً مفصلاً ومختصاً في طبيعة الاقتصاد اللبناني غير المنتج، وتحولاته الريعية، فالمفارقة الوحيدة التي يمكن أن نتحدث عنها الآن، هي أن الاقتصاد اللبناني، وفي عهد صاحب أطول فترة لحاكم مصرف في التاريخ، رياض سلامة، صار قائماً على الدولار تحديداً.

بعد كل هذا، ليس غريباً أن تفعل المصارف ما كان منتظراً منها: احتجاز أموال الناس، واحتجازهم خلف الكونتوارات. غالباً، إذا نظروا إلى جانبهم فسيجدون تلك الملصقات الشهيرة. ملصقات عليها شعارات وأوهام غير طبيعية، من نوع: "ليرتك عملتك"، و"مصرفك إلى الأبد" و"الراحة والأمان".

رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.

لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.