في 30 تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1777، كتب قنصل البندقية في طرابلس آغسطينو بلاتو رسالة إلى إخوته يصف فيها المدينة، فذكر أنها "تبدو من بعيد بمنظر ساحر جذاب، وتشكل بساتينها أجمل مشهد عام، ولكنك حين تقترب منها تبدو لك ما يشبه المدينة المنهارة، ولا ترى في شوارعها سوى الركام والأنقاض بسبب تدمير الأسوار وتداعي البيوت".

لكن أكثر ما لفت نظر بلاتو في المدينة كان انهيار الوضع الاقتصادي نتيجة عدم استقرار العملة، عازياً ذلك إلى "الحكام والعناصر المحيطة بهم" ممن وصفهم بـ"المستجدين في الإسلام".

وكتب بلاتو "لا يمكن للمرء أن يتوقع المشاعر الشريفة من فئة دنيئة نذلة تهجر أوطانها بسبب ما اقترفته من آثام وجرائم، لتبحث هنا عن ملجأ يحميها بعد أن تتحول عن دينها. تلك هي الفئة التي تحتل في طرابلس أعلى المناصب وتقبل ضمانة قرابة الباشا بمصاهرته من خلال بناته وأخواته".

رسالة بلاتو التي أوردها جورجيو كابوفين في كتابه "طرابلس والبندقية في القرن الثامن عشر" تُعدّ واحدة من وثائق مهمة، كتبها مبعوثون وقناصل وجواسيس ورحالة وغيرهم ممن أتيحت لهم الإقامة في المدينة خلال فترات تاريخية مختلفة ولغايات متباينة.

مدينة بيضاء وحمّامات النساء

الغريب أن الانطباع الأولي الذي ذكره بلاتو عن طرابلس أفصح عن مثله الرحالة الألماني هاينريش بارث بعد حوالي 66 سنة أثناء مروره بالمدينة عام 1843، ضمن رحلته الكبرى من المغرب حتى مصر بالتزامن مع بداية بسط السيطرة العثمانية على ليبيا.

هاينريش بارث

يقول بارث: "إقامة بضع ساعات فيها (أي طرابلس) بددت ذلك الانطباع الذي كونته في نفسي من بعيد للمدينة البيضاء بأسوارها العالية التي تحميها الأبراج والمآذن التي تتخلل جذوع النخل الباسقة النحيفة وجرديها المائل فوقها"، حسب ما ذكر خليفة محمد التليسي في كتابه "حكاية مدينة: طرابلس لدى الرحالة العرب والأجانب".

"النظافة التي تبدو عليها طرابلس من بعيد والبريق الذي يغمرها يغيبان في الداخل ليحل محلهما دمار وبؤس وقذارة".

ولم يختلف رأي الرحالة الألماني غوستاف نختغال عمن سبقه حول المدينة التي زارها عام 1869 ضمن رحلته المعروفة بـ"الصحراء وبلاد السودان"، فذكر أن النظافة التي تبدو عليها طرابلس من بعيد والبريق الذي يغمرها يغيبان في الداخل ليحل محلهما دمار وبؤس وقذارة.

غوستاف نختغال

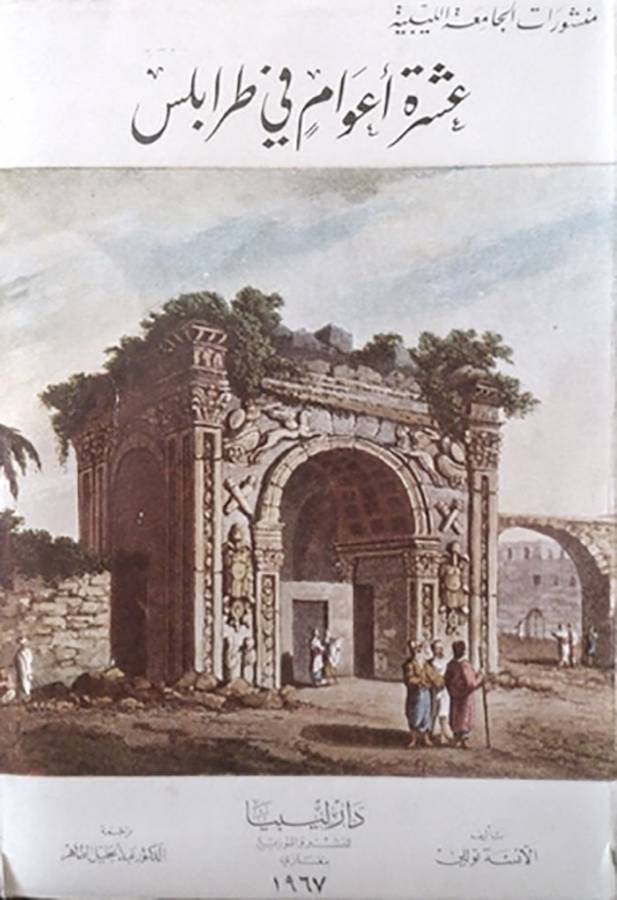

بيد أن ثمة ملامح أخرى للمدينة البيضاء كانت جديرة بالرصد، وقد فعلت ذلك ميس توللي (Miss Tully) التي ارتبطت بصلة قرابة بالقنصل الإنكليزي في طرابلس ريتشارد توللي، وهذا ما أتاح لها الإقامة في المدينة عشر سنوات في عصر علي باشا القره مانلي (1754 – 1793)، آخر حكام الأسرة القرمانلية.

ضمّنت ميس توللي مشاهداتها في كتاب "عشر سنوات في بلاط طرابلس 1783- 1793"، وترجمه للعربية عبد الجليل الطاهر.

ومما أورده الكتاب تصميم المنازل الذي كان أكثر ما لفت نظر الكاتبة، فذكرت أن من ضمن حجرات البيت حجرة مفردة فخمة يسمونها "الغرفة" أو "العلية" يقتصر استعمالها على رب العائلة، ويحتفظ فيها بخزنته، ويصرف فيها شؤون عمله، ويتمتع بعقد مجالس لهوه وسمره، ولا يجرؤ أي من أفراد الأسرة على دخولها من دون إذنه.

ووجدت قريبة القنصل الإنكليزي أن السيدة الطرابلسية مساوية لرب عائلتها في هذا الخصوص، فهو بدوره لا يستطيع أن يدخل حجرتها الخاصة إذا وجد زوجاً من "البابوج" خارج عتبة الباب، وهذا ما يعني وجود سيدات لديها، وإنما يكون عليه الانتظار حتى يُزاح الحذاء.

ولم يفت توللي وصف الحمامات التي تظل ملأى بالسيدات اللواتي يذهبن للتزين طوال ساعات النهار، ويصطحبن جواريهن معهن. جارية تغسل شعرها بماء زهر البرتقال، وثانية تقوم بتجفيفه. والسيدات يصففن شعرهن على هيئة ضفائر صغيرة وهي عملية مضنية تستغرق وقتاً طويلاً، ويزيد من إزعاجها نتف الشعر النابت على نحو غير سوي، ثم صبغ الرموش، وتزجية الحواجب، والتكحل بمسحوق أسود على مرواد من الفضة أو الذهب.

أسواق ورقيق

وإذا كانت أسواق المدينة قد استوقفت الكثير من الرحالة، فإن بازار (سوق) البن استرعى انتباه السيدة الإنكليزية.

وفق الكتاب "كان يقصده الأتراك ليتحدثوا عن الأخبار اليومية والشؤون العامة ويرتشفون القهوة أثناء ذلك، وهذا البازار مليء بالمقاهي التي لا يدخلها أي مغربي وجيه، وإنما يرسلون خدمهم ليحضروا لهم القهوة من الداخل بينما يقفون عند أبوابها حيث مقاعد رخامية تظللها عرائش خضراء".

وتضيف توللي: "حين يكون أكابر المغاربة في المقاهي يخدمهم عبيدهم الذين يظلون واقفين قريباً من أسيادهم، واحدهم بغليون السيد، وآخر بفنجانه، وثالث بمنديل، بينما السيد يتكلم، ذلك لأن يديه ضروريتان حتماً للاستعمال أثناء حديثه".

لكن شيئاً آخر توقفت توللي أمامه تمثل في السفن التي تصل طرابلس مشحونة بالعبيد، الذين يُباعون إلى التجار الذين يعيدون شحنهم إلى بقاع أخرى من العالم.

"تبدو من بعيد بمنظر ساحر جذاب، وتشكل بساتينها أجمل مشهد عام، ولكنك حين تقترب منها تبدو لك ما يشبه المدينة المنهارة، ولا ترى في شوارعها سوى الركام والأنقاض بسبب تدمير الأسوار وتداعي البيوت"... طرابلس الغرب بعيون رحالة أوروبيين

"لا يتناول اليهودي مثلاً أي طعام لدى النصراني أو المسلم، لكنه قد يدعو ضيوفاً من غير اليهود ليأكلوا ويشربوا في بيته، على أن يكسر جميع الأواني التي يستخدمها أولئك الضيوف"... طرابلس الغرب بعيون رحالة أوروبيين

وأثناء زيارته للمدينة عام 1869، لاحظ نختغال أن "العنصر الأسود" ظاهر بشكل واضح في المدينة وفسّر ذلك باستمرار تجارة الرقيق في الخفاء على نحو ضيق رغم المنع الصارم لها، ونقل التليسي عنه أن العبيد كانوا يحضرون ضمن القوافل إلى منطقة المنشية بدلاً من المدينة ليباعوا واحداً إثر الآخر. فإذا تمت عملية البيع هذه وضعت نهاية لآلام هذه الفئة التعسة، لأنهم يعاملون بأقصى الإنسانية ويعتقون.

"طرابلس الجديدة تماماً"

ثمة تغيرات طرأت في القرن العشرين على حياة من عُتقوا رصدها الرحالة الألماني إفالد بانزه الذي زار طرابلس ثلاث مرات في 1906 و1909 و1914، ووضع كتاب "طرابلس الجديدة تماماً" الذي ترجمه للعربية عماد الدين غانم بعنوان "طرابلس في مطلع القرن العشرين في وصف الجغرافي الألماني إفالد بانزه".

بحسب بانزه "يمثل الزنوج القاتمو السواد نسبة لا يستهان بها من سكان طرابلس، فأهلهم أو هم جاءوا من بلاد السودان كعبيد، ثم عُتقوا وتزوجوا وأنجبوا أولاداً. إنهم يعيشون في أكواخ خارج المدينة على شكل قباب شيدت من القصب، وهم يؤمنون معيشتهم بصعوبة ويعيشون على الكفاف، ويقومون بالأعمال المجهدة والوضيعة لا سيما في بناء البيوت ومكابس الحلفاء وتفريغ أو شحن السفن".

ولأن طرابلس كانت نقطة وصل طبيعية بين أوروبا وأفريقيا، فقد توقفت زوجة رئيس البعثة الأمريكية مابل تود التي عاشت في طرابلس بين 1900 و1905 أمام حركة القوافل، فذكرت في كتابها "أسرار طرابلس" أن "التجار الذين يرسلون السلع إلى أعماق الصحراء لا يسمعون شيئاً عنها طوال عدة أشهر، بل لا يعرفون أحياناً شيئاً عن مصيرها عدة سنوات. وكانت الآمال في عودتها تُفقد مراراً وتكراراً. ولكن عندما تُشاهد القافلة عائدة بجمالها المنهكة، تخرج كل طرابلس من بواباتها وتقابلها بنوع من الترحاب البهيج".

مابل تود

وبحسب تود "كانت البضائع الأوروبية تُخزن هنا حتى يحل وقت سفر القافلة، كما كانت البضائع الإفريقية تنتظر هنا لتنقل عبر البحر الأبيض المتوسط. وكان ريش النعام وأنياب الفيلة والجلود وحتى الذهب تأتي بواسطة القوافل بكميات من أفريقيا لتُقايض بأقمشة مانشستر وأواني فينسيا الزجاجية وبضائع من جنوب فرنسا".

المسيحيون واليهود

نال اليهود والمسيحيون في طرابلس نصيباً من اهتمام الرحالة، فذكر بلاتو أن اليهود يتمتعون بوضع ممتاز، ويشكلون نسبة جيدة من سكان المدينة، بحسب ما نقل التليسي.

في المقابل، ندّد نختغال عام 1869 بضجيج الحي اليهودي وقذارته ورائحته النتنة وشوارعه الضيقة، وامتدح في الوقت نفسه الجالية المالطية التي تسكن الحي الإسلامي أو باب البحر، وذكر أن أغلب أفرادها يتاجرون في النبيذ والتبغ، ورغم ازدراء الأهالي المسلمين للعنصر المالطي هناك نظرة شائعة بينهم تشير إلى أن "المالطيين عرب أفسدهم الدم المسيحي".

وبحسب الرحالة الألماني، يفد المالطيون إلى بلدان الشمال الإفريقي فقراء، ولكنهم لا يلبثون إلا سنوات قليلة حتى يجمعوا ثروات طائلة بسبب نشاطهم وجديتهم وذكائهم وخبرتهم. وبجانب التجارة يمارسون الزراعة والملاحة وتربية الماشية، ويشتهرون بكثرة إنجاب الأطفال، وهم يشكلون الطبقة الأوروبية الراقية.

وبين عامي 1901 و1902، زار الرحالة الإيطالي غوستانيو روسي طرابلس وكتب عن رحلته كتاباً بعنوان "تونس وطرابلس اليوم"، لافتاً فيه إلى وجود مسرح صغير يحمل اسم الكاتب الإيطالي الشهير "غولدوني"، ترقص فيه بعض المغنيات اليهوديات رقصة البطن أمام المشاهدين العرب.

وقارن روسي بين البيوت اليهودية والبيوت العربية، فذكر أن "شوارع الحي العربي مكونة من بناءات غريبة ذات طابع فني، أبوابها مغلقة، وتمنح المشاهد شعوراً بالغموض والسر. العكس في المنازل اليهودية، لأن أبوابها مفتوحة تماماً ويمكن للسائح ألا يكتفي بالنظر إليها، بل يمكنه أن يدخلها دون اعتبار أو حذر".

ولاحظ الرحالة الإيطالي التسامح الديني الكبير الذي يبديه العرب، مستغرباً صفة التعصب التي يلحقها بهم بعض الكُتاب والرحالة، لكنه ذكر أيضاً أن في طرابلس كنيسة واحدة في المدينة وأخرى في الريف، وأن قبة الكنيسة تعلو كل مآذن المدينة، وهذا ما يثير مشاعر الضيق والتبرم لدى الأهالي الذين لا يطيقون أن تكون الصومعة أعلى من مآذنهم. ومع ذلك فهم متسامحون، إذ تجري ممارسة الطقوس الدينية المسيحية خارج الكنيسة سواء التعميد أو الزواج أو الجنائز من دون مضايقة.

وعلى النقيض، يذكر بانزه في كتابه أن اليهودي الطرابلسي بعيد تماماً عن التسامح إزاء أتباع الديانات الأخرى، فلا يظهر احتراماً للمسلم بل يعتبره في درجة أحط منه، إلا أنه يخشاه باعتباره يمثل العنصر الحاكم.

وبحسب بانزه، "لا يتناول اليهودي مثلاً أي طعام لدى النصراني أو المسلم، لكنه قد يدعو ضيوفاً من غير اليهود ليأكلوا ويشربوا في بيته، على أن يكسر جميع الأواني التي يستخدمها أولئك الضيوف لأنها تصبح نجسة لشفاه اليهود".

ويلفت إلى أن الوضع الاجتماعي لليهود شهد تحسناً وقت زيارته لطرابلس نتيجة للتغلغل الأوروبي ولنفوذ التحالف اليهودي، فلم يكن يحق لليهودي فيما مضى أن يركب جواداً. وذكر "قبل الاحتلال الإيطالي 1911 لم يكن الغرور قد ركب اليهود بهذا الشكل".

وبحسب بانزه، يتبع معظم يهود طرابلس الطقوس القديمة بعناية فائقة، لكن الأغنياء وحدهم لا يرغبون في أن يعتبروا يهوداً، لذا ارتدوا الزي الأوروبي تماماً وعاشوا على النمط الأوروبي، وحرروا أنفسهم من عادات الآباء، ولهذا احتقرهم اليهود المتعصبون الذين وصفوهم بأنهم "يهود قورني" أي يهود بالاسم، وهي كلمة لم يكن اليهود يحبون سماعها.

مجاعات وأوبئة

استأثرت الأوبئة والطواعين وكيف تعامل الطرابلسيون معها باهتمام الرحالة أيضاً، لا سيما توللي التي قدمت وصفاً تفصيلياً للمجاعة والوباء اللذين ضربا المدينة بين عامي 1784- 1786، وهذا ما أدى لهلاك ربع سكان طرابلس. فذكرت أن بعض البيوت احتضنت جثثاً لم تجد من يدفنها أو يذرف عليها دمعة، فبقيت ودُفنت في مكانها.

يذكر التليسي أن آثار الوباء ظلت باقية حتى عام 1805 عندما زار باديا لبليك المعروف بـ"علي بك العباسي" طرابلس، وقال: "أنقص الطاعون كثيراً من السكان، إذ قضى على أسر بكاملها".

في تلك الأثناء بدت المدينة مقفرة تماماً من السكان، فقبل هجوم الوباء هجر الكثيرون بيوتهم وهربوا إلى تونس حتى يتجنبوا الموت جوعاً أثناء المجاعة التي سبقت الطاعون.

ونتيجة كثرة أعداد الضحايا، باتت جثث الموتى تُربط بعضها ببعض وتحمل على حيوان يركض بها مسرعاً إلى المقبرة، وذلك بدلاً من مواكب التشييع. كما تم تعيين جنود يجوبون شوارع المدينة، ويزيلون منها الجثث، وينظفونها من الجثامين الملقاة حولها، وفق توللي.

وعندما ألغى حاخام اليهود الضريبة الإضافية على دفن الموتى في المقابر ليخفف العبء الثقيل عن عاتق الفقراء، تم دفن عدد كبير من الموتى في مقبرة اليهود حتى لا يتحملوا تلك الضريبة.

أكثر من ذلك أن الناس اضطروا لحفر قبور وسط منازلهم لدفن الموتى ليلاً خشية أن يُكشف أمرهم، فأصبحت روائح الجثث الكريهة لا تطاق من شدة نتانتها، وهذا ما أسهم في انتشار الوباء وموت المزيد من الناس.

حاول يهود من المدينة الاستفادة من هذه الأزمة، فانهمكوا بشحن السفن بمستلزمات ملابس الموتى بغرض تصديرها إلى أوروبا ومصر، لهذا كان من الضروري، بحسب توللي، اتخاذ تدابير الحيطة والوقاية في أوروبا لمنع وصول مثل تلك البضائع المُهلكة.

"علي بك العباسي"

ويذكر التليسي أن آثار هذا الوباء ظلت باقية حتى عام 1805 عندما زار باديا لبليك المعروف بـ"علي بك العباسي" طرابلس، وقال: "أنقص الطاعون كثيراً من السكان، إذ قضى على أسر بكاملها، وما يزال المرء يشاهد حتى الآن بعض المنازل المهجورة أو المنهارة بسبب هذا الوباء".

رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.

لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.