حينما سيطر محمد علي باشا على السودان، بين عامي 1820 و1822، لم يختَر قادة جيشه إحدى المدن القائمة، مثل بربر أو سنار أو الأبيض، لتكون عاصمة للبلاد ومقراً للحكومة الجديدة، وإنما اختاروا موقعاً وسطاً عند ملتقى النيل الأزرق بالنيل الأبيض وأقاموا عليه مدينة الخرطوم.

واختير اسم المدينة الوليدة التي أنشأها الأميرالاي عثمان جركس باشا البرنجي، الذي عُين بعد ذلك حاكماً عاماً للسودان (1823 – 1825)، انطلاقاً من أن ملتقى النيليْن يشبه رأس خرطوم الفيل.

ويروي عبد الرحمن الرافعي، في كتابه "عصر محمد علي"، أنه تأسس في هذا الموقع معسكر ثابت للجنود عام 1822، وسنة 1830 اتخذها حكمدار السودان علي خورشيد أغا باشا مقراً للحكم، فصارت الخرطوم من ذاك الحين عاصمة السودان.

يصف ميلي الخرطوم ويذكر أن فيها "مقر الحاكم بمكاتبه، وبيت الحكومة القديم، وكنيسة وإرسالية للكاثوليك، وتشتمل على ثلاثة آلاف منزل مبنية بطريقة بدائية، كذلك الشوارع لا توجد بينها طرق عمومية، وأحسن المساكن تلك التي يمتلكها إما موظفو الحكومة أو المقيمون الأوروبيون".

وقدّر ميلي عدد سكان المدينة وقت زيارته بثلاثين ألف نسمة، بما في ذلك أفراد الجيش، وكانوا "ينقسمون إلى مسلمين ومسيحيين ويهود. والمسلمون يمثلون الغالبية، أما المسيحيون فيقدر عددهم بحوالي خمسين نسمة، وهم ينتمون إلى إرسالية الروم الكاثوليك، ولهم كنيسة يؤدون فها فروض العبادة، إلى جانب مدرسة لنشر تعاليمهم الدينية وتعليم الجيل الجديد من معتنقي مذهبهم . وأما اليهود فعددهم حوالي اثني عشر".

وروى أن الجميع كانوا يعيشون جنباً إلى جنب متحابين جداً، وإنْ كان يحدث في بعض الأحيان أن يتبدل الوفاق بتعصب أعمى. لكن الجميع كانت تُفرض عليهم الضرائب مع قليل جداً من التحيّز والمحاباة، والحكومة كانت غير مكترثة بمصالحهم على حد سواء.

ولم يفت الرحالة الإنكليزي رصد النشاط الاقتصادي الأبرز في المدينة وهو صناعة السفن الطويلة بوجه خاص، وكذلك القوارب المكشوفة التي تُستخدم للملاحة في النيل، وجميعها تصنع عادة من خشب النخيل، ولكنها صناعة رديئة جداً.

وذكر أن النصيب الأكبر من تجارة أهل الخرطوم يتمثل في منتجات حدائقهم وحقولهم التي يحصلون منها على إنتاج وفير. وقدّم وصفاً لأسواق المدينة ذكر فيه أنها "تتكون من أربعة شوارع مسقوفة، وأربعة شوارع مكشوفة، والشوارع الأولى عبارة عن الحوانيت المنظمة، وهي مملوءة بمختلف أنواع السلع والبضائع من بينها مصنوعات من مانشستر وشيفيلد (مدينتين إنكليزيتين)، مثل السكاكين والمقصات، وأوان فخارية من ستافوردشاير (مقاطعة إنكليزية)".

أما الشوارع المكشوفة، فأشار إلى أن أغلبها "عبارة عن خيام يباع فيها السنمكة (نوع من الأعشاب) وحشائش البحر ومختلف أنواع العُشب والحشائش. والتُجار يصدّرون الصمغ والسنمكة وزيت الخروع ومقادير كبيرة من العاج إلى كرسكو (بلدة بمحافظة أسوان) بعد شحنها عن طريق النيل إلى بربر (شمال السودان)".

ويذكر الرحالة أن أحد التجار الأوروبيين في الخرطوم قال له إنه إذا قامت شركة أوروبية في هذه البلاد، فإنها ستجني أعظم الأرباح، وستنخفض بواسطتها أسعار الصمغ العربي والعاج وغيرها من المنتجات والسلع السودانية انخفاضاً كبيراً في أوروبا، ولكن الحكمدار عبد اللطيف باشا عبد الله باعتباره أكبر تاجر في هذه البلاد (باعتبار أن مصر كانت تطبّق نظام الاحتكار)، لا يشجّع المضاربة التجارية ويضع كل العراقيل في طريق المغامرين الأوروبيين.

يصف ميلي الخرطوم ويذكر أن فيها "مقر الحاكم بمكاتبه، وبيت الحكومة القديم، وكنيسة وإرسالية للكاثوليك، وتشتمل على ثلاثة آلاف منزل مبنية بطريقة بدائية، كذلك الشوارع لا توجد بينها طرق عمومية، وأحسن المساكن تلك التي يمتلكها إما موظفو الحكومة أو المقيمون الأوروبيون".

وقدّر ميلي عدد سكان المدينة وقت زيارته بثلاثين ألف نسمة، بما في ذلك أفراد الجيش، وكانوا "ينقسمون إلى مسلمين ومسيحيين ويهود. والمسلمون يمثلون الغالبية، أما المسيحيون فيقدر عددهم بحوالي خمسين نسمة، وهم ينتمون إلى إرسالية الروم الكاثوليك، ولهم كنيسة يؤدون فها فروض العبادة، إلى جانب مدرسة لنشر تعاليمهم الدينية وتعليم الجيل الجديد من معتنقي مذهبهم . وأما اليهود فعددهم حوالي اثني عشر".

وروى أن الجميع كانوا يعيشون جنباً إلى جنب متحابين جداً، وإنْ كان يحدث في بعض الأحيان أن يتبدل الوفاق بتعصب أعمى. لكن الجميع كانت تُفرض عليهم الضرائب مع قليل جداً من التحيّز والمحاباة، والحكومة كانت غير مكترثة بمصالحهم على حد سواء.

ولم يفت الرحالة الإنكليزي رصد النشاط الاقتصادي الأبرز في المدينة وهو صناعة السفن الطويلة بوجه خاص، وكذلك القوارب المكشوفة التي تُستخدم للملاحة في النيل، وجميعها تصنع عادة من خشب النخيل، ولكنها صناعة رديئة جداً.

وذكر أن النصيب الأكبر من تجارة أهل الخرطوم يتمثل في منتجات حدائقهم وحقولهم التي يحصلون منها على إنتاج وفير. وقدّم وصفاً لأسواق المدينة ذكر فيه أنها "تتكون من أربعة شوارع مسقوفة، وأربعة شوارع مكشوفة، والشوارع الأولى عبارة عن الحوانيت المنظمة، وهي مملوءة بمختلف أنواع السلع والبضائع من بينها مصنوعات من مانشستر وشيفيلد (مدينتين إنكليزيتين)، مثل السكاكين والمقصات، وأوان فخارية من ستافوردشاير (مقاطعة إنكليزية)".

أما الشوارع المكشوفة، فأشار إلى أن أغلبها "عبارة عن خيام يباع فيها السنمكة (نوع من الأعشاب) وحشائش البحر ومختلف أنواع العُشب والحشائش. والتُجار يصدّرون الصمغ والسنمكة وزيت الخروع ومقادير كبيرة من العاج إلى كرسكو (بلدة بمحافظة أسوان) بعد شحنها عن طريق النيل إلى بربر (شمال السودان)".

ويذكر الرحالة أن أحد التجار الأوروبيين في الخرطوم قال له إنه إذا قامت شركة أوروبية في هذه البلاد، فإنها ستجني أعظم الأرباح، وستنخفض بواسطتها أسعار الصمغ العربي والعاج وغيرها من المنتجات والسلع السودانية انخفاضاً كبيراً في أوروبا، ولكن الحكمدار عبد اللطيف باشا عبد الله باعتباره أكبر تاجر في هذه البلاد (باعتبار أن مصر كانت تطبّق نظام الاحتكار)، لا يشجّع المضاربة التجارية ويضع كل العراقيل في طريق المغامرين الأوروبيين.

كان بريم يبدي بين الحين والآخر ملله من البشر ومن المناطق التي يمرّ بها. ليس هذا فحسب، بل كان لا يخفي نزعته العنصرية والاستعمارية كأوروبي في بلد فقير تجاه الناس الذين قدّموا له المساعدة، وكان يفسّر حسن الضيافة عند السودانيين بأنها خدمة العبد للسيد، بحسب ما ذكره الدكتور فؤاد آل عواد في بحثه "السودان والرحالة الألمان/ رحلة ألفريد إدموند بريم العلمية" والمنشور في كتاب "السودان وإفريقيا في مدونات رحالة الشرق والغرب".

يصف بريم الشوارع، فيذكر: "كانت الروائح الكريهة تفوح هنا وهناك، لتغطي على كل المصطلحات المدنية في العالم. وكل الشوارع تقريباً كانت تقود إلى السوق وإلى دائرة مبنى الدوائر الحكومة، وكانت ملتوية وغير منتظمة في مسارها وفي أغلب الأحيان كانت تنتهي إلى طريق مسدودة، أو إلى متاهة".

ويروي بريم أن الخرطوم كانت تفتقر إلى الكثير من المباني العامة والحكومية: "هناك فقط مبنى الحكومة أو كما يسمونه في السودان بيت المدير العام، أو بيت المحافظ، إضافة إلى مبنى المشفى". ولكن الأهم والأكثر تميزاً في الخرطوم في تلك الفترة كانت البساتين الموزّعة على ضفاف النيل الأزرق، بخضرتها الزاهية التي تنعش القلب، بعيداً عن المدينة الجافة والتي لا تبث في النفس سوى الكآبة.

ولفت نظر الرحالة الألماني أن النساء في الخرطوم كنّ يلبسن قبل الزواج "الرحط"، وهو ثوب مصنوع من الجلد ويدل على عذريتهن، ويوم زفافهن يبدّلونه بلباس آخر من القطن.

كان بريم يبدي بين الحين والآخر ملله من البشر ومن المناطق التي يمرّ بها. ليس هذا فحسب، بل كان لا يخفي نزعته العنصرية والاستعمارية كأوروبي في بلد فقير تجاه الناس الذين قدّموا له المساعدة، وكان يفسّر حسن الضيافة عند السودانيين بأنها خدمة العبد للسيد، بحسب ما ذكره الدكتور فؤاد آل عواد في بحثه "السودان والرحالة الألمان/ رحلة ألفريد إدموند بريم العلمية" والمنشور في كتاب "السودان وإفريقيا في مدونات رحالة الشرق والغرب".

يصف بريم الشوارع، فيذكر: "كانت الروائح الكريهة تفوح هنا وهناك، لتغطي على كل المصطلحات المدنية في العالم. وكل الشوارع تقريباً كانت تقود إلى السوق وإلى دائرة مبنى الدوائر الحكومة، وكانت ملتوية وغير منتظمة في مسارها وفي أغلب الأحيان كانت تنتهي إلى طريق مسدودة، أو إلى متاهة".

ويروي بريم أن الخرطوم كانت تفتقر إلى الكثير من المباني العامة والحكومية: "هناك فقط مبنى الحكومة أو كما يسمونه في السودان بيت المدير العام، أو بيت المحافظ، إضافة إلى مبنى المشفى". ولكن الأهم والأكثر تميزاً في الخرطوم في تلك الفترة كانت البساتين الموزّعة على ضفاف النيل الأزرق، بخضرتها الزاهية التي تنعش القلب، بعيداً عن المدينة الجافة والتي لا تبث في النفس سوى الكآبة.

ولفت نظر الرحالة الألماني أن النساء في الخرطوم كنّ يلبسن قبل الزواج "الرحط"، وهو ثوب مصنوع من الجلد ويدل على عذريتهن، ويوم زفافهن يبدّلونه بلباس آخر من القطن.

وبحسب هيكل، "خربت الخرطوم أثناء الحرب فلم يبقَ منها إلا آثار وأطلال، فجددها بهمة الجيش المصري وقام بأعمال البناء وغيرها من أعمال التعمير، لكن أم درمان بقيت مستقر تجار الواردات إلى السودان، كما أن الخرطوم أصبحت بعد بنائها وبعد امتداد خط السكة الحديد عندها مستقر الصادرات من السودان".

جال هيكل في أفضل أحياء المدينة الآهلة بكبار الموظفين، ووصف شوارعها: "اتساعها يزيد على ثلاثين متراً، والكهرباء تضيئها إذا جن الليل لكنها غير مرصوفة، والتراب عن جانبيها كثير حتى ليغوص فيه عجل السيارة... أما المباني فلا ترتفع أكثر من طابق واحد ولا يحيط بها الخضرة إلا قليل".

وانتقل بعد ذلك إلى أحياء أخرى تتجلى فيها مظاهر الفاقة القاتلة. ذكر أن "فيها فجوات مفتوحة في بناء منخفض هي حوانيت الصُناع والباعة، وفي هذه الفجوات جماعة السودانيين جلوساً وعليهم ملابسهم البيضاء التي أصبحت سمراء من الشمس والتراب، فإذا ازدادت تغلغلاً إلى ما بعد ذلك رأيت حوانيت من القش يعمرها رجال لا يكاد يسترهم من الملابس إلا قليل".

ووصل هيكل إلى سوق النساء وذكر أن الشمس تركت علامات البؤس وآثار الشقاء في وجوه وأسارير البائعات، و"تبيع هاتيك النسوة ‘الكسرة’ وهي نوع قبيح من الطعام، إضافة إلى الفلفل وبعض أطعمة الفقراء".

ورغم هذه الأحوال المعيشية السيئة، إلا أن هيكل يلتمس العذر، فيقول إنه عندما دخل الجيش المصري وبعض فرق الإنكليز كانت المدينة خراباً، ومن ذلك التاريخ أقيمت المدينة كلها بما فيها من معسكرات ومنازل وشوارع وطرق، و"هذه السنون ليست كافية لتُبعث إلى مدينة من المدن الحياة والروح".

ويذكر أن الخرطوم بلد حديث، وليس بين سكانه من التجانس ما يجعل فيه وحدة الروح التي تقيم الحياة، ففيه الإنكليز والمصريون والأروام (اليونانيون) والسودانيون، وليس بين هؤلاء جميعاً ما يخلق روحاً جماعية ترفرف على البلد كله، بل لكل جماعة قوامها القومي والجنسي والديني واللغوي.

وبحسب هيكل، "خربت الخرطوم أثناء الحرب فلم يبقَ منها إلا آثار وأطلال، فجددها بهمة الجيش المصري وقام بأعمال البناء وغيرها من أعمال التعمير، لكن أم درمان بقيت مستقر تجار الواردات إلى السودان، كما أن الخرطوم أصبحت بعد بنائها وبعد امتداد خط السكة الحديد عندها مستقر الصادرات من السودان".

جال هيكل في أفضل أحياء المدينة الآهلة بكبار الموظفين، ووصف شوارعها: "اتساعها يزيد على ثلاثين متراً، والكهرباء تضيئها إذا جن الليل لكنها غير مرصوفة، والتراب عن جانبيها كثير حتى ليغوص فيه عجل السيارة... أما المباني فلا ترتفع أكثر من طابق واحد ولا يحيط بها الخضرة إلا قليل".

وانتقل بعد ذلك إلى أحياء أخرى تتجلى فيها مظاهر الفاقة القاتلة. ذكر أن "فيها فجوات مفتوحة في بناء منخفض هي حوانيت الصُناع والباعة، وفي هذه الفجوات جماعة السودانيين جلوساً وعليهم ملابسهم البيضاء التي أصبحت سمراء من الشمس والتراب، فإذا ازدادت تغلغلاً إلى ما بعد ذلك رأيت حوانيت من القش يعمرها رجال لا يكاد يسترهم من الملابس إلا قليل".

ووصل هيكل إلى سوق النساء وذكر أن الشمس تركت علامات البؤس وآثار الشقاء في وجوه وأسارير البائعات، و"تبيع هاتيك النسوة ‘الكسرة’ وهي نوع قبيح من الطعام، إضافة إلى الفلفل وبعض أطعمة الفقراء".

ورغم هذه الأحوال المعيشية السيئة، إلا أن هيكل يلتمس العذر، فيقول إنه عندما دخل الجيش المصري وبعض فرق الإنكليز كانت المدينة خراباً، ومن ذلك التاريخ أقيمت المدينة كلها بما فيها من معسكرات ومنازل وشوارع وطرق، و"هذه السنون ليست كافية لتُبعث إلى مدينة من المدن الحياة والروح".

ويذكر أن الخرطوم بلد حديث، وليس بين سكانه من التجانس ما يجعل فيه وحدة الروح التي تقيم الحياة، ففيه الإنكليز والمصريون والأروام (اليونانيون) والسودانيون، وليس بين هؤلاء جميعاً ما يخلق روحاً جماعية ترفرف على البلد كله، بل لكل جماعة قوامها القومي والجنسي والديني واللغوي.

أكواخ الصيادين ومشروعات "أبو ودان"

يروي الرحالة الألماني فرديناند ڨرن أن محل المدينة قبل بنائها كان عبارة عن أكواخ لصيادي الأسماك على حافة النيل الأبيض، لكن عندما زارها عام 1840 كاتت تضم خليطاً من السكان يبلغ عددهم حوالي ثلاثين ألف نسمة. ويذكر الدكتور نسيم مقار، في كتابه "الرحالة الأجانب في السودان/ 1730-1851"، أن ڨرن كان مهندساً وسافر إلى السودان عام 1840، وهناك التحق بخدمة حكومة محمد علي، فرافق البعثات الاستكشافية التي هدفت للوصول إلى منابع النيل. أتاح له ذلك فرصة التعرف على أحوال السودان عن قرب، فسجّلها في ثلاثة مؤلفات باللغة الألمانية: الأول هو "حملة من سنار إلى تاكا"؛ والثاني "السفر من خلال سنار والمندرة وجيلي"؛ والثالث "رحلة لاكتشاف مصادر النيل الأبيض". وكان أهم ما دوّنه ڨرن كتابته عن المشاريع العمرانية التي أقامها الحكمدار أحمد باشا جركس أبو ودان (1837 – 1843) في الخرطوم والتي ساهمت في نهضتها حينذاك، وقد شاهدها بنفسه واشترك في تنفيذ بعضها بحكم عمله كمهندس. كتب: "أحس أحمد باشا بالأضرار الصحية التي تنجم عن وجود البرك داخل المدينة (بسبب قربها من النيلين)، لأنه هو نفسه وقع فريسة للحميات، فأراد أن يتلافى أضرار هذا الموقع، ليس بردم هذه البرك عن طريق هدم المنازل المجاروة لها فحسب، بل بالعمل على توسيع الشوارع ليتجدد فيها الهواء". مشروع آخر قام به أبو ودان "لكي يجعل المدينة في مأمن من أي خطر قد تتعرض له من جراء فيضان النيل الأزرق. قام بتقوية جسور النهر بتعليتها وتعريضها وغرس الأشجار عليها. وبالطريقة ذاتها أقام حائطاً طويلاً بمحاذاة النيل الأبيض، وترك مساحة واسعة من الأراضي الرملية تحت الزراعة". ويبدو أن الطابع العملي لشخصية أبو ودان، وما كان يتمتع به من سعة أفق وإدراك لقيمة العلوم التطبيقية سواء في مجال الهندسة أو الطب، أثار اهتمام ڨرن، فشبّه السودان في عهده بروسيا في زمن القيصر نيقولا الأول (1825 – 1855)، وقال إن أبو ودان كان يثير الرعب في نفوس الموظفين المصريين والأتراك الذين كانوا "يبدون كالخُرس أمامه ولا يجرؤ أحد منهم على الكلام"، بل حتى الموظفين الأوروبيين، وإنْ لم يستخدم معهم الشدة التي كان يعامل بها الموظفين الآخرين، لم يسلموا من إهاناته. وبحسب ڨرن، كشف أحمد باشا عمليات اختلاس وتزوير حسابات في سنوات سابقة، فأخذ يعاقب الموظفين المختلسين، فلم يعد أحد منهم يمتلك شيئاً سوى ردائه الحقير، إذ باعوا كل ما كانوا يمتلكونه، ووُضعت أثمان ما باعوه في الخزانة العامة.بيوت بدائية وكنيسة وإرسالية

ويبدو أن عشر سنوات كانت كافية لإحداث تغيير ما في المدينة الوليدة، وهذا ما رصده الرحالة الإنكليزي جورج ميلي الذي زار مصر والسودان بين أواخر عام 1850 وأوائل عام 1851، وسجل مشاهداته في كتاب من جزئين بعنوان "الخرطوم والنيل الأزرق والنيل الأبيض". يصف ميلي الخرطوم ويذكر أن فيها "مقر الحاكم بمكاتبه، وبيت الحكومة القديم، وكنيسة وإرسالية للكاثوليك، وتشتمل على ثلاثة آلاف منزل مبنية بطريقة بدائية، كذلك الشوارع لا توجد بينها طرق عمومية، وأحسن المساكن تلك التي يمتلكها إما موظفو الحكومة أو المقيمون الأوروبيون".

وقدّر ميلي عدد سكان المدينة وقت زيارته بثلاثين ألف نسمة، بما في ذلك أفراد الجيش، وكانوا "ينقسمون إلى مسلمين ومسيحيين ويهود. والمسلمون يمثلون الغالبية، أما المسيحيون فيقدر عددهم بحوالي خمسين نسمة، وهم ينتمون إلى إرسالية الروم الكاثوليك، ولهم كنيسة يؤدون فها فروض العبادة، إلى جانب مدرسة لنشر تعاليمهم الدينية وتعليم الجيل الجديد من معتنقي مذهبهم . وأما اليهود فعددهم حوالي اثني عشر".

وروى أن الجميع كانوا يعيشون جنباً إلى جنب متحابين جداً، وإنْ كان يحدث في بعض الأحيان أن يتبدل الوفاق بتعصب أعمى. لكن الجميع كانت تُفرض عليهم الضرائب مع قليل جداً من التحيّز والمحاباة، والحكومة كانت غير مكترثة بمصالحهم على حد سواء.

ولم يفت الرحالة الإنكليزي رصد النشاط الاقتصادي الأبرز في المدينة وهو صناعة السفن الطويلة بوجه خاص، وكذلك القوارب المكشوفة التي تُستخدم للملاحة في النيل، وجميعها تصنع عادة من خشب النخيل، ولكنها صناعة رديئة جداً.

وذكر أن النصيب الأكبر من تجارة أهل الخرطوم يتمثل في منتجات حدائقهم وحقولهم التي يحصلون منها على إنتاج وفير. وقدّم وصفاً لأسواق المدينة ذكر فيه أنها "تتكون من أربعة شوارع مسقوفة، وأربعة شوارع مكشوفة، والشوارع الأولى عبارة عن الحوانيت المنظمة، وهي مملوءة بمختلف أنواع السلع والبضائع من بينها مصنوعات من مانشستر وشيفيلد (مدينتين إنكليزيتين)، مثل السكاكين والمقصات، وأوان فخارية من ستافوردشاير (مقاطعة إنكليزية)".

أما الشوارع المكشوفة، فأشار إلى أن أغلبها "عبارة عن خيام يباع فيها السنمكة (نوع من الأعشاب) وحشائش البحر ومختلف أنواع العُشب والحشائش. والتُجار يصدّرون الصمغ والسنمكة وزيت الخروع ومقادير كبيرة من العاج إلى كرسكو (بلدة بمحافظة أسوان) بعد شحنها عن طريق النيل إلى بربر (شمال السودان)".

ويذكر الرحالة أن أحد التجار الأوروبيين في الخرطوم قال له إنه إذا قامت شركة أوروبية في هذه البلاد، فإنها ستجني أعظم الأرباح، وستنخفض بواسطتها أسعار الصمغ العربي والعاج وغيرها من المنتجات والسلع السودانية انخفاضاً كبيراً في أوروبا، ولكن الحكمدار عبد اللطيف باشا عبد الله باعتباره أكبر تاجر في هذه البلاد (باعتبار أن مصر كانت تطبّق نظام الاحتكار)، لا يشجّع المضاربة التجارية ويضع كل العراقيل في طريق المغامرين الأوروبيين.

يصف ميلي الخرطوم ويذكر أن فيها "مقر الحاكم بمكاتبه، وبيت الحكومة القديم، وكنيسة وإرسالية للكاثوليك، وتشتمل على ثلاثة آلاف منزل مبنية بطريقة بدائية، كذلك الشوارع لا توجد بينها طرق عمومية، وأحسن المساكن تلك التي يمتلكها إما موظفو الحكومة أو المقيمون الأوروبيون".

وقدّر ميلي عدد سكان المدينة وقت زيارته بثلاثين ألف نسمة، بما في ذلك أفراد الجيش، وكانوا "ينقسمون إلى مسلمين ومسيحيين ويهود. والمسلمون يمثلون الغالبية، أما المسيحيون فيقدر عددهم بحوالي خمسين نسمة، وهم ينتمون إلى إرسالية الروم الكاثوليك، ولهم كنيسة يؤدون فها فروض العبادة، إلى جانب مدرسة لنشر تعاليمهم الدينية وتعليم الجيل الجديد من معتنقي مذهبهم . وأما اليهود فعددهم حوالي اثني عشر".

وروى أن الجميع كانوا يعيشون جنباً إلى جنب متحابين جداً، وإنْ كان يحدث في بعض الأحيان أن يتبدل الوفاق بتعصب أعمى. لكن الجميع كانت تُفرض عليهم الضرائب مع قليل جداً من التحيّز والمحاباة، والحكومة كانت غير مكترثة بمصالحهم على حد سواء.

ولم يفت الرحالة الإنكليزي رصد النشاط الاقتصادي الأبرز في المدينة وهو صناعة السفن الطويلة بوجه خاص، وكذلك القوارب المكشوفة التي تُستخدم للملاحة في النيل، وجميعها تصنع عادة من خشب النخيل، ولكنها صناعة رديئة جداً.

وذكر أن النصيب الأكبر من تجارة أهل الخرطوم يتمثل في منتجات حدائقهم وحقولهم التي يحصلون منها على إنتاج وفير. وقدّم وصفاً لأسواق المدينة ذكر فيه أنها "تتكون من أربعة شوارع مسقوفة، وأربعة شوارع مكشوفة، والشوارع الأولى عبارة عن الحوانيت المنظمة، وهي مملوءة بمختلف أنواع السلع والبضائع من بينها مصنوعات من مانشستر وشيفيلد (مدينتين إنكليزيتين)، مثل السكاكين والمقصات، وأوان فخارية من ستافوردشاير (مقاطعة إنكليزية)".

أما الشوارع المكشوفة، فأشار إلى أن أغلبها "عبارة عن خيام يباع فيها السنمكة (نوع من الأعشاب) وحشائش البحر ومختلف أنواع العُشب والحشائش. والتُجار يصدّرون الصمغ والسنمكة وزيت الخروع ومقادير كبيرة من العاج إلى كرسكو (بلدة بمحافظة أسوان) بعد شحنها عن طريق النيل إلى بربر (شمال السودان)".

ويذكر الرحالة أن أحد التجار الأوروبيين في الخرطوم قال له إنه إذا قامت شركة أوروبية في هذه البلاد، فإنها ستجني أعظم الأرباح، وستنخفض بواسطتها أسعار الصمغ العربي والعاج وغيرها من المنتجات والسلع السودانية انخفاضاً كبيراً في أوروبا، ولكن الحكمدار عبد اللطيف باشا عبد الله باعتباره أكبر تاجر في هذه البلاد (باعتبار أن مصر كانت تطبّق نظام الاحتكار)، لا يشجّع المضاربة التجارية ويضع كل العراقيل في طريق المغامرين الأوروبيين.

متاهة الشوارع و"رحط" النساء

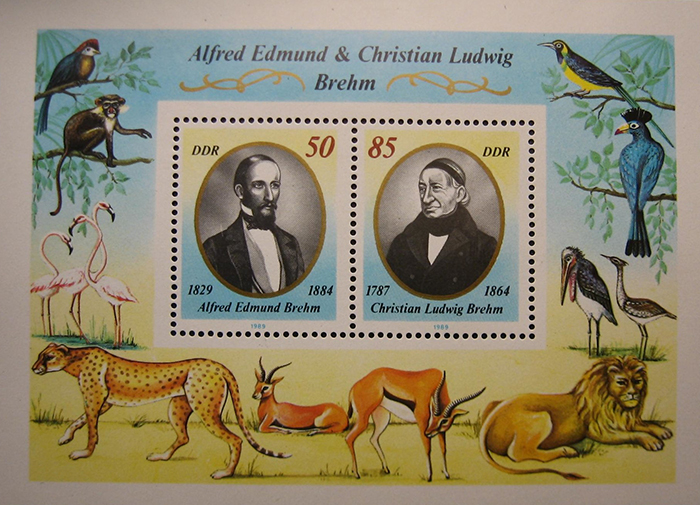

رغم أن زيارة الرحالة الألماني ألفريد إدموند بريم للسودان (1847-1852) كانت علمية بالأساس، بهدف دراسة الحيوانات والطيور، إلا أن ذلك لم يمنعه من عرض مشاهدات أخرى عن عادات وتقاليد السودانيين، وكذلك عن الخرطوم، وتدوينها في كتابه "حيوانات الغابة". كان بريم يبدي بين الحين والآخر ملله من البشر ومن المناطق التي يمرّ بها. ليس هذا فحسب، بل كان لا يخفي نزعته العنصرية والاستعمارية كأوروبي في بلد فقير تجاه الناس الذين قدّموا له المساعدة، وكان يفسّر حسن الضيافة عند السودانيين بأنها خدمة العبد للسيد، بحسب ما ذكره الدكتور فؤاد آل عواد في بحثه "السودان والرحالة الألمان/ رحلة ألفريد إدموند بريم العلمية" والمنشور في كتاب "السودان وإفريقيا في مدونات رحالة الشرق والغرب".

يصف بريم الشوارع، فيذكر: "كانت الروائح الكريهة تفوح هنا وهناك، لتغطي على كل المصطلحات المدنية في العالم. وكل الشوارع تقريباً كانت تقود إلى السوق وإلى دائرة مبنى الدوائر الحكومة، وكانت ملتوية وغير منتظمة في مسارها وفي أغلب الأحيان كانت تنتهي إلى طريق مسدودة، أو إلى متاهة".

ويروي بريم أن الخرطوم كانت تفتقر إلى الكثير من المباني العامة والحكومية: "هناك فقط مبنى الحكومة أو كما يسمونه في السودان بيت المدير العام، أو بيت المحافظ، إضافة إلى مبنى المشفى". ولكن الأهم والأكثر تميزاً في الخرطوم في تلك الفترة كانت البساتين الموزّعة على ضفاف النيل الأزرق، بخضرتها الزاهية التي تنعش القلب، بعيداً عن المدينة الجافة والتي لا تبث في النفس سوى الكآبة.

ولفت نظر الرحالة الألماني أن النساء في الخرطوم كنّ يلبسن قبل الزواج "الرحط"، وهو ثوب مصنوع من الجلد ويدل على عذريتهن، ويوم زفافهن يبدّلونه بلباس آخر من القطن.

كان بريم يبدي بين الحين والآخر ملله من البشر ومن المناطق التي يمرّ بها. ليس هذا فحسب، بل كان لا يخفي نزعته العنصرية والاستعمارية كأوروبي في بلد فقير تجاه الناس الذين قدّموا له المساعدة، وكان يفسّر حسن الضيافة عند السودانيين بأنها خدمة العبد للسيد، بحسب ما ذكره الدكتور فؤاد آل عواد في بحثه "السودان والرحالة الألمان/ رحلة ألفريد إدموند بريم العلمية" والمنشور في كتاب "السودان وإفريقيا في مدونات رحالة الشرق والغرب".

يصف بريم الشوارع، فيذكر: "كانت الروائح الكريهة تفوح هنا وهناك، لتغطي على كل المصطلحات المدنية في العالم. وكل الشوارع تقريباً كانت تقود إلى السوق وإلى دائرة مبنى الدوائر الحكومة، وكانت ملتوية وغير منتظمة في مسارها وفي أغلب الأحيان كانت تنتهي إلى طريق مسدودة، أو إلى متاهة".

ويروي بريم أن الخرطوم كانت تفتقر إلى الكثير من المباني العامة والحكومية: "هناك فقط مبنى الحكومة أو كما يسمونه في السودان بيت المدير العام، أو بيت المحافظ، إضافة إلى مبنى المشفى". ولكن الأهم والأكثر تميزاً في الخرطوم في تلك الفترة كانت البساتين الموزّعة على ضفاف النيل الأزرق، بخضرتها الزاهية التي تنعش القلب، بعيداً عن المدينة الجافة والتي لا تبث في النفس سوى الكآبة.

ولفت نظر الرحالة الألماني أن النساء في الخرطوم كنّ يلبسن قبل الزواج "الرحط"، وهو ثوب مصنوع من الجلد ويدل على عذريتهن، ويوم زفافهن يبدّلونه بلباس آخر من القطن.

بناء الخرطوم من جديد

بعكس الرحلات السابقة، لم تكن رحلة الكاتب المصري محمد حسين هيكل إلى السودان استكشافية لضرورات علمية، وإنما بناء على دعوة من حكومة السودان لحضور حفل افتتاح خزان سنار في 21 يناير 1926، لكن ذلك لم يمنعه من تسجيل مشاهداته في كتاب عنونه بـ"عشرة أيام في السودان".كتب أحد زوّار الخرطوم عام 1954 في وصفها: "جميلة وكثيرة الحدائق، باسقة الأشجار، وارفة الظلال... وأكثر أسماء الشوارع الرئيسية فيها إنكليزية، مثل ستاك، وغوردون، وكتشنر، وستيوارت، وويلزلي، وفيكتوريا"

عن مدينة الخرطوم وتطوّرها منذ تأسيسها... في منتصف القرن التاسع عشر كانت النساء في المدينة يلبسن قبل الزواج "الرحط"، وهو ثوب مصنوع من الجلد ويدل على عذريتهن، ويوم زفافهن يبدّلونه بلباس آخر من القطنكانت الخرطوم قد تعرّضت لتغييرات كثيرة بسبب الثورة المهدية بقيادة محمد أحمد المهدي على الحكم التركي والمصري وسيطرته على المدينة عام 1885، فخُرّبت ونُقلت العاصمة إلى مدينة أم درمان، إلى أن قامت القوات الإنكليزية-المصرية بهزيمة جيوش المهدية في معركة كرري عام 1898، لتبدأ فترة الحكم الثنائي للسودان وإعادة بناء الخرطوم من جديد.

وبحسب هيكل، "خربت الخرطوم أثناء الحرب فلم يبقَ منها إلا آثار وأطلال، فجددها بهمة الجيش المصري وقام بأعمال البناء وغيرها من أعمال التعمير، لكن أم درمان بقيت مستقر تجار الواردات إلى السودان، كما أن الخرطوم أصبحت بعد بنائها وبعد امتداد خط السكة الحديد عندها مستقر الصادرات من السودان".

جال هيكل في أفضل أحياء المدينة الآهلة بكبار الموظفين، ووصف شوارعها: "اتساعها يزيد على ثلاثين متراً، والكهرباء تضيئها إذا جن الليل لكنها غير مرصوفة، والتراب عن جانبيها كثير حتى ليغوص فيه عجل السيارة... أما المباني فلا ترتفع أكثر من طابق واحد ولا يحيط بها الخضرة إلا قليل".

وانتقل بعد ذلك إلى أحياء أخرى تتجلى فيها مظاهر الفاقة القاتلة. ذكر أن "فيها فجوات مفتوحة في بناء منخفض هي حوانيت الصُناع والباعة، وفي هذه الفجوات جماعة السودانيين جلوساً وعليهم ملابسهم البيضاء التي أصبحت سمراء من الشمس والتراب، فإذا ازدادت تغلغلاً إلى ما بعد ذلك رأيت حوانيت من القش يعمرها رجال لا يكاد يسترهم من الملابس إلا قليل".

ووصل هيكل إلى سوق النساء وذكر أن الشمس تركت علامات البؤس وآثار الشقاء في وجوه وأسارير البائعات، و"تبيع هاتيك النسوة ‘الكسرة’ وهي نوع قبيح من الطعام، إضافة إلى الفلفل وبعض أطعمة الفقراء".

ورغم هذه الأحوال المعيشية السيئة، إلا أن هيكل يلتمس العذر، فيقول إنه عندما دخل الجيش المصري وبعض فرق الإنكليز كانت المدينة خراباً، ومن ذلك التاريخ أقيمت المدينة كلها بما فيها من معسكرات ومنازل وشوارع وطرق، و"هذه السنون ليست كافية لتُبعث إلى مدينة من المدن الحياة والروح".

ويذكر أن الخرطوم بلد حديث، وليس بين سكانه من التجانس ما يجعل فيه وحدة الروح التي تقيم الحياة، ففيه الإنكليز والمصريون والأروام (اليونانيون) والسودانيون، وليس بين هؤلاء جميعاً ما يخلق روحاً جماعية ترفرف على البلد كله، بل لكل جماعة قوامها القومي والجنسي والديني واللغوي.

وبحسب هيكل، "خربت الخرطوم أثناء الحرب فلم يبقَ منها إلا آثار وأطلال، فجددها بهمة الجيش المصري وقام بأعمال البناء وغيرها من أعمال التعمير، لكن أم درمان بقيت مستقر تجار الواردات إلى السودان، كما أن الخرطوم أصبحت بعد بنائها وبعد امتداد خط السكة الحديد عندها مستقر الصادرات من السودان".

جال هيكل في أفضل أحياء المدينة الآهلة بكبار الموظفين، ووصف شوارعها: "اتساعها يزيد على ثلاثين متراً، والكهرباء تضيئها إذا جن الليل لكنها غير مرصوفة، والتراب عن جانبيها كثير حتى ليغوص فيه عجل السيارة... أما المباني فلا ترتفع أكثر من طابق واحد ولا يحيط بها الخضرة إلا قليل".

وانتقل بعد ذلك إلى أحياء أخرى تتجلى فيها مظاهر الفاقة القاتلة. ذكر أن "فيها فجوات مفتوحة في بناء منخفض هي حوانيت الصُناع والباعة، وفي هذه الفجوات جماعة السودانيين جلوساً وعليهم ملابسهم البيضاء التي أصبحت سمراء من الشمس والتراب، فإذا ازدادت تغلغلاً إلى ما بعد ذلك رأيت حوانيت من القش يعمرها رجال لا يكاد يسترهم من الملابس إلا قليل".

ووصل هيكل إلى سوق النساء وذكر أن الشمس تركت علامات البؤس وآثار الشقاء في وجوه وأسارير البائعات، و"تبيع هاتيك النسوة ‘الكسرة’ وهي نوع قبيح من الطعام، إضافة إلى الفلفل وبعض أطعمة الفقراء".

ورغم هذه الأحوال المعيشية السيئة، إلا أن هيكل يلتمس العذر، فيقول إنه عندما دخل الجيش المصري وبعض فرق الإنكليز كانت المدينة خراباً، ومن ذلك التاريخ أقيمت المدينة كلها بما فيها من معسكرات ومنازل وشوارع وطرق، و"هذه السنون ليست كافية لتُبعث إلى مدينة من المدن الحياة والروح".

ويذكر أن الخرطوم بلد حديث، وليس بين سكانه من التجانس ما يجعل فيه وحدة الروح التي تقيم الحياة، ففيه الإنكليز والمصريون والأروام (اليونانيون) والسودانيون، وليس بين هؤلاء جميعاً ما يخلق روحاً جماعية ترفرف على البلد كله، بل لكل جماعة قوامها القومي والجنسي والديني واللغوي.

نشاط تجاري وزحام كزحام القاهرة

ويبدو أن الخرطوم التي التمس هيكل لسوء حالها الأعذار قد تغيّرت بعد نحو ثلاثين عاماً، وهذا ما رصده محمد شاهين حمزة الذي زارها عام 1954 ودوّن مشاهداته في كتاب "رحلة إلى السودان". وبحسب الباحث العراقي علي بدر في بحثه "اكتشاف السودان/ رحالة مصريون في الجغرافيا السودانية"، وصف حمزة المدينة بأنها "جميلة وكثيرة الحدائق، باسقة الأشجار، وارفة الظلال وفيها دور الحكومة الرسمية... وأكثر أسماء الشوارع الرئيسية فيها إنكليزية، مثل ستاك، وغوردون، وكتشنر، وستيوارت، وويلزلي، وفيكتوريا". ويذهب حمزة إلى أبعد من ذلك، فيذكر أن الحدائق الغناء تعيش في رقابة دائمة من الدولة، حتى لا تحط عليها بعوضة أو يأوي إليها طائر غير مرغوب فيه لشكله أو صوته. بل إنه يصف الخرطوم الحديثة، فيذكر حركتها المتقدة، ونشاطها التجاري العظيم، والزحام الذي يشبه زحام القاهرة. والغريب أن حمزة يصل إلى سوق النساء الذي سبق أن زاره هيكل، ويبدو أنه لم يكن قد تغيّر مطلقاً بين عامي 1926 و1954، إذ يصف بائعاته بقوله: "جلسن خلف سلعهن غاضات من أبصارهن، متلفعات بملاءاتهن البيضاء، لا يبدو منهن غير الوجه واليد، في جباه بعضهن سطور وأخاديد مما صنع الدهر، وكتبت يد الأسى والفقر. إنهن يبعن أنواعاً من أكياس النقود الجلدية، وصنوفاً من القلانس الجميلة، والسمك المقدد وكسي السيدات، وأواني مصنوعة من سعف النخل".رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.

لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.