بدأت منذ سنوات قليلة أجرب شيئاً جديداً بالنسبة لي على الصعيد المهني واستغرق الأمر دهراً لأتجرّأ على خوض هذه التجربة.

تخرجت من قسم الدراسات المسرحية وكنت قريبة من زملائي في قسم التمثيل الذين تحولوا مع مرور السنوات إلى نجوم، لكنني لم أكن مولعة يوماً بأن أقف على خشبة المسرح لأصير مرتكز الرؤية. ولأن تدابير الحياة غريبة وتفرّعات المهنة التي اخترت مزاولتها تفرض أحياناً حلولاً اضطرارية طارئة، وجدت نفسي ذات يوم على خشبة مسرح يتسع لحوالي 400 متفرج، لأنوب عن ممثلة في عرض مسرحي من كتابتي وإخراجي، لم يكن من الممكن حينها حذف دورها أو إيجاد بديل فوري لها يحترف التمثيل.

قبلها بأسبوع اجتمع الفريق، وقرروا أنني الأنسب لأداء هذه المهمة كوني أحفظ النص وأنا من رسم الميزانسين، وهكذا ولأول مرة في حياتي اختبرت رهبة الصالة والضوء. الطريف في الأمر أنني كنت أنسى أحياناً حوار شخصيتي، رغم أنني أنا من كتب كلماته، أو أنسى متى عليّ البدء بحواري، فتذكرني إحدى الممثلات هامسة حين أصمت: "دورك يا آنا.. إنه دورك".

خمس وخمسون دقيقة على الخشبة وأنا ألعن في سري من رسم ميزانسين هذا العرض، وفرض على الممثلات هذا الخط الحركي ومن كتب الحوارات بهذه الطريقة.

تخرجت من قسم الدراسات المسرحية وكنت قريبة من زملائي في قسم التمثيل الذين تحولوا مع مرور السنوات إلى نجوم، لكنني لم أكن مولعة يوماً بأن أقف على خشبة المسرح لأصير مرتكز الرؤية

لا، لم أستمتع بالتجربة، فقد ظلت عين المخرج مسيطرة عليّ طوال العرض، وأنا أراقبه يجري أمامي على الخشبة وأنا جزء منه ولست متفرجاً عليه كالعادة. لم أستطع ممارسة دوري في الإرشاد بصوت عال كما أفعل، بل احتفظت بالملاحظات لنفسي على خلاف العادة والأهم أنني شعرت بجسدي عائقاً، أو مجرد كتلة لتسدّ النقص الفيزيائي داخل فضاء الخشبة، لم أستمتع بحضوره وأحسسته ثقيلاً حينها.

ولكن هذه التجربة الاستثنائية الطارئة، والتي لم تحقق لي المتعة والحرية التي يسعى لها كل من احترف التمثيل، فتحت أمامي قسراً باباً كنت أصرّ دائماً على إغلاقه، والاستناد عليه بكامل ثقل جسدي كي لا تفتحه الريح.

منذ عام 2017 أدير فرقة مسرحية مستقلة، وكمعظم الفرق المسرحية المستقلة، نعاني من صعوبات في الحصول على تمويل، وبالتالي يتحول إنتاج عرض مسرحي متكامل العناصر إلى معضلة، وخاصة في سوريا، حيث تحتاج إلى قاعة تدريب مزودة بالكهرباء لساعات عديدة ومتواصلة، وإلى مساحة عرض إن كانت مسرحاً أو مكاناً بديلاً شرطها الأساسي توفر الكهرباء أيضاً.

قد يجده البعض سبباً تافهاً لا يجب أن يقف عقبة أمام إنتاج عرض، إلا أنه في الواقع ليس كذلك أبداً، فورشات الديكور والملابس تحتاج الكهرباء لتعمل، وقد تتعطل أحياناً أياماً عديدة بسبب انقطاع التيار وعدم القدرة على إنجاز عمل وتسليمه في الوقت المحدد، وتُستنفذ الطاقة والأعصاب في اضطرارك أحياناً لـ "تركلج" إضاءة المسرح في نصف ساعة كهرباء متاحة، فكيف إن كان عرضك قائماً على المؤثرات الضوئية والبصرية من الأساس، تخشى أن ينقطع النور في أي لحظة من العرض، وحصل كثيراً؟

الحل الأنسب للخروج من إشكالية التمويل والكهرباء كان بالتوجه لإنتاج عروض منخفضة التكلفة، كالقراءات المسرحية وعروض الحكي، وهكذا وجدت نفسي متورطة مع الجمهور على انفراد هذه المرة، من دون أن يهمس أحدهم لينقذني: "إنه دورك يا آنا".

لم أتخلّ عن الورق أثناء الأداء، كان يمنحني الأمان، تمسكت بسلاسة الجمل المكتوبة دون أن أضطر للحفظ، مجرد الألفة مع الجملة كانت كافية. لكنني أدركت بعد مدة أنني إن قررت المتابعة بما أفعل، فعلي أن أطور الأدوات ولا أكتفي بمجرد القراءة.

*****

أتابع "فرقة الورشة المسرحية" على وسائل التواصل الاجتماعي، فهم يقيمون ورشات تدريبية كل مدة، المشكلة الوحيدة تكمن أنهم في مصر ونحن في سوريا التي يُقصف مطارها الدولي في كل مرة يتم إصلاحه. لا، في الحقيقة المطار ليس عائقاً أمام السفر، هناك عوائق أخرى أكثر تعقيداً نعرفها جميعاً.

لا أعرف ما الذي خطر لي حين كتبت بوستاً على فيسبوك: "حابة أعمل ورشة مع حسن الجريتلي". وانهالت التعليقات من أصدقاء مسرحيين في بلدان أخرى تشاركني هذه الرغبة، وبينما أتصفح وجدت تعليقاً من حسن نفسه: "أهلاً وسهلاً"، وتلك كانت البداية.

تواصلنا واقترحت مشروعاً مشتركاً يكسر الحدود، وبدأنا العمل عليه دون أن أتصور يوماً أنني سأجلس في قاعة الورشة الصغيرة المخصصة للعرض، بينما حسن يستمع إلي ويوجّهني في الأداء.

يتحول إنتاج عرض مسرحي متكامل العناصر إلى معضلة، وخاصة في سوريا، حيث تحتاج إلى قاعة تدريب مزودة بالكهرباء لساعات عديدة ومتواصلة، وإلى مساحة عرض إن كانت مسرحاً أو مكاناً بديلاً شرطها الأساسي توفر الكهرباء أيضاً

يبدو أن قانون الجذب يعمل أحياناً بالفعل، حين تفكر بأمر ما تبدأ الإشارات التي تتعلق به بالظهور لك في كل مكان. كنا ما زلنا نناقش الخطوط الأولية لمشروعنا حتى صادفني إعلان لورشة أونلاين لمؤسسة دوزان تقيمها بالشراكة مع فرقة "الورشة" المسرحية وسيقوم حسن بالتدريب فيها. سجلت، وقُبلت. كان لدي مشروع نص أرغب تقديمه كقراءة مسرحية، ووجدتها فرصة مناسبة لأبدأ التخلي عن الورق وأختبر أدوات الحكّاء، أنا التي لا امتلك أي ذاكرة حفظية، أو هكذا أظن، على خلاف ذاكرتي البصرية الجيدة، ففي المدرسة لم أكن أستطيع حفظ الدروس النظرية ما لم أكتبها مراراً وتكراراً، وحين الامتحان اعتمد على الصور المطبوعة في ذهني عما كتبته وليس عما قرأته.

استمر التدريب ثلاثة شهور، تقرر خلالها السفر إلى مصر لتقديم ورشة كتابة والمشاركة بعرض قراءة في الإسكندرية، ألم أقل إنه قانون الجذب؟

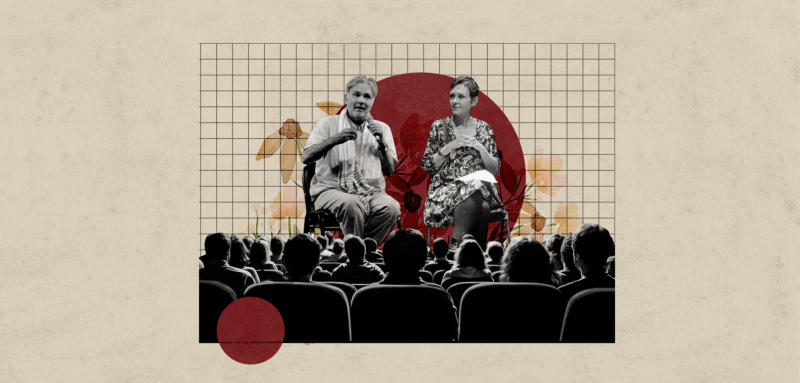

حين طلبت من حسن أن يدربني أثناء تواجدي في مصر، تحمس للفكرة وعرض علي الإقامة في "الورشة" أيضاً، فركبت قطار "التالغو" في الإسكندرية متوجهة للقاهرة، في وقت استقطعته بعد انتهائي من العمل وقبل موعد العرض، لأجد نفسي في قاعة العرض الصغيرة وحسن يستمع إلي.

لمن لا يعرف مكان "فرقة الورشة" فهي تقع في شارع شريف باشا وسط القاهرة، مقابل الفرع الرئيسي للبنك الأهلي المصري، في الطابق الرابع من بناء قديم تطل شرفاته على عمارة "الإيموبيليا"، أول ناطحة سحاب في مصر عام 1940 سكنها نجيب الريحاني، محمد فوزي، أنور وجدي، ليلى مراد، توفيق الحكيم، أسمهان، محمود المليجي، محمد عبد الوهاب وغيرهم من مشاهير الفن والسياسة.

تحتل الشقة نصف البناء تقريباً بمساحة تقارب الـ 300 متر مربع، وتتكون من قاعة استقبال لطيفة تستطيع فيها أن تصنع شايك أو قهوتك بنفسك، وتشاهد بوسترات أعمال الورشة المعلقة على الجدران، وأنت جالس على الأريكة قرب النافذة التي ترتاح على حافتها أصص الورد والزرع الأخضر، إلى يسار المدخل غرفة صغيرة كانت تستخدم كاستوديو صوت، تليها ستارة سوداء تفصل قاعة الاستقبال عن مسرح صغير يختبئ خلفها. لن يخطر ببالك وجوده إن كنت مجرّد زائر عادي. يلي قاعة الاستقبال ممر طويل يقود إلى غرفة مكتب وغرفتين مخصصتين للإقامة الفنية، وغرفة داخلية واسعة تستخدم للتدريب ومطبخ وحمامين.

في هذا المكان قضيت ثلاثة أيام، اكتشفت خلالها أشياء جديدة عن نفسي وبأن الإحساس أهم من انسيابية الجملة وتركيبها اللغوي على الورق، وبأن الحياة لن تتوقف إن نسيت جملتك، المهم أن تشعر بها وتحب ما تفعل. خوف وقلق واستذكار للنص، ولم يكن ينقصني إلا أن أتمشى في ممرات الورشة الطويلة مع نصي، كما يفعل الطلاب قبل الامتحان. دعمني حسن بملاحظاته واهتمامه الأبوي خلال إقامتي، حتى أنه فاجأني بحضوره لعرض القراءة الخاص بي في الإسكندرية، ثلاث ساعات بالسيارة أو يزيد ثم العودة إلى القاهرة في اليوم نفسه لمتابعة عرض يقل عن خمس وأربعين دقيقة.

بينما أجلس مرتبكة على الخشبة في مواجهة جمهور صغير، لا أعرف معظمه، لكن أعرف بعضه ويعرفني ولكنه لا يعرف حكايتي، حكاية خاصة جداً، وصعبة البوح، يتابعني حسن من الصالة، أراه، أرى عينيه ووجهه الباسم، فأشعر ببعض الاطمئنان أنني لست وحدي.

ممتنة جداً لهذه التجربة، تجربتي مع الحياة وأنا أتقدم في العمل الذي اخترت وتجربتي مع "الورشة"، ورغبت أن أكتب ما كتبت فقط لأقول أننا إن لم نملك الجرأة لنجرب شيئاً جديداً، فلن نتعلم أبداً ولن نكتشف مساحات كنا نجهلها في أنفسنا.

أَحبَّ ما تفعل، جرّب، وجرّب وجرّب ولا تنسى أن التعلم لن ينتهي، وأن جملة "أنا أعرف" اليقينية لا وجود لها في المجال الفني. أما بالنسبة للورق ولمشكلتي مع ذاكرتي المثقوبة، فلم أتخل عنه بشكل كلي في أول مرة، لكنني أعمل على ذلك.

لن أكتب عن حسن الإنسان، ولا عن حسن الفنان، ولا عن "فرقة الورشة"، تستطيعون جميعاً زيارتها إن صادف أن كنتم في وسط القاهرة.

اكتشفت خلال العرض أشياء جديدة عن نفسي وبأن الإحساس أهم من انسيابية الجملة وتركيبها اللغوي على الورق، وبأن الحياة لن تتوقف إن نسيت جملتك، المهم أن تشعر بها وتحب ما تفعل

عن فرقة الورشة المسرحية

أول فرقة مستقلة في مصر، أسسها المخرج حسن الجريتلي عام 1987

قدمت فرقة الورشة أعمالها داخل مصر ومن خلال جولاتها العربية والعالمية، وشاركت في العديد من المهرجانات الدولية، وأسهمت في وجود عدد كبير من النجوم على الساحة الفنية في مصر .

وتهتم فرقة الورشة بتدريب الفنانين على مختلف فنون المسرح، آخذه على عاتقها إعادة تقديم التراث الشعبي المصري في قوالب معاصرة .

حسن الجريتلي

مخرج مسرحي اشتغل أيضا بالسينما، وأسس "الورشة"، أول فرقة مَسرحية مستقلة مصرية، سنة 1987. وتقوم الفرقة بإنتاج أعمال مسرحية معاصرة، بعد فترات طويلة من البحث والتدريب وتعرضها محلياً ودولياً، وتهتم بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني التنموية والتربوية وتقوية مجال الفن المستقل. وقد عرفت "الورشة" بإدخال الحكي ضمن العناصر الأساسية لإبداعها المسرحي وبصقلها لمواهب أجيال من الموهوبين الراغبين في الاحتراف.

رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.

لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.