في السنوات الأخيرة، أصبحت العبارة الملازمة لعيد المعلّم على صفحات الأساتذة ومجموعاتهم: "عيدٌ بأيّة حالٍ عدت يا عيدُ". اليوم باتت هذه العبارة أشبه بكليشيه مقيت ولا تصلح سوى لبكائيّات تُعلَّق على الجدران، فمجرّد الاحتفال بعيد المعلم وسط هذا الخراب الذي حلّ بنا اليوم، لم يعد أكثر من مجرّد مزحة سمجة. ربّما المعايدة الوحيدة التي يمكن أن تصلح، ستكون على مثال "ينعاد عليكم بمهنة أخرى"، أو في بلدٍ آخر.

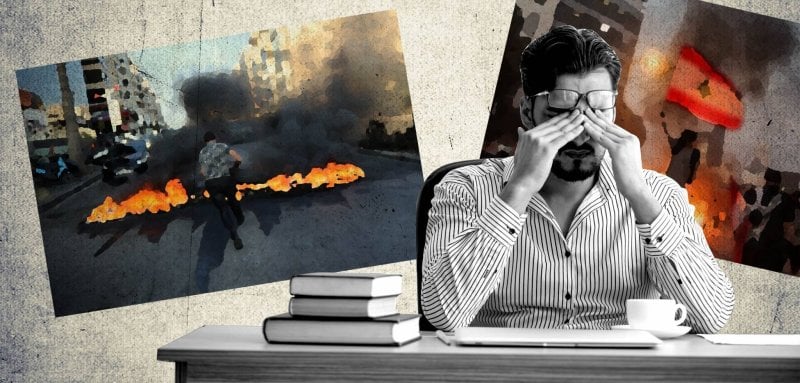

ماذا يعني أن تكون معلماً في زمن الانهيار، وفي ظلّ إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية في القرن الأخير؟

بدايةً، لا أريد أن أعدّ التّعليم مهنةً مقدّسةً، أو أعلى شأناً من غيرها، فهي مهنة كغيرها في سبيل تحصيل لقمة العيش، وهي رسالة؟ كلّ مهنة رسالة في دورها ووظيفتها التي تؤدّيها، ولا شيء يعلي من شأن مهنة التعليم، أو يدعو إلى تفوقّها، لكن ما الذي يميّزها؟

خلل في المردود الذي تقدّمه

أن تكون معلّماً يعني أنّ حضورك الذهني والنفسي يجب أن يكون في أعلى مستوياته، فأنت لا تلقي المعلومة على التلاميذ فحسب، بل تنقل إليهم شيئاً من روحك، وأنت لا تتعامل مع مجسمات آلية، بل مع العنصر البشري، والذي هو العنصر الأكثر حساسيةً، وخاصّةً الأطفال منهم. فإذا لم تكن في أفضل حضور لك على المستويات كافّة، سيحصل خلل في المردود الذي تقدّمه، وسينعكس مزاجك العام على من تتعامل معهم وسينشأ جيلٌ ينقصه الكثير، فالتعليم لم يكن يوماً مجرد نقل معلومة، أو فعلاً آليّاً للتّلقين أو الحشو، حتىّ وإن كان في الكثير من الأماكن أقرب إلى هاتين الصورتين، لكن ذلك لا يعدو أكثر من كونه استثناءات مقيتةً.بدايةً، لا أريد أن أعدّ التّعليم مهنةً مقدّسةً، أو أعلى شأناً من غيرها، فهي مهنة كغيرها في سبيل تحصيل لقمة العيش، وهي رسالة؟ كلّ مهنة رسالة في دورها ووظيفتها التي تؤدّيها، ولا شيء يعلي من شأن مهنة التعليم، أو يدعو إلى تفوقّها، لكن ما الذي يميّزها؟

لم يؤثّر الانهيار على اقتصادنا فحسب، بل عصف بأرواحنا، ودخل إلى كلّ مسامات أحاسيسنا، فلم ينجُ أحدٌ منّا من هزّات نفسيّة وتأثيرات تنعكس في كلّ مجالات سلوكنا اليومي، فكيف هو الحال في مجال التّعليم؟ كيف يمكن للمعلّم اليوم أن يقف أمام عشرين أو ثلاثين تلميذاً ليعطيهم الدرس بكلّ حب وراحة وانسجام، وهو أحوج ما يكون إلى هذه الأشياء؟ كيف يمكن للمعلّم أن يسكب في الصّف درسه من قلبه وهو يفكّر في قوت يومه الذي بات من الصعوبة في مكان تحصيله؟ كيف يمكن للمعلّم أن يمنح السلام النفسي للآخرين وهو يعمل براتب لا يكفيه حتّى لحضوره إلى المدرسة!؟

منذ أكثر من سنتين، نشعر وكأنّنا وُضعنا خطأً في معركة من دون شيء يحمينا، ولا مؤونة تقينا الجوع ولا لباس يقينا البرد، وهناك دوماً من يقول لنا من الخلف: عليكم أن تقاتلوا، والويل لكم إن تقاعستم، فأنتم بلا ضمير، وأين الرسالة التي تدّعون أنكم تقدّمونها، وكأنه لزام عليك إن كنت معلماً أن تصبح وحدك في ساحة المعركة وسط كلّ الضغوط اليومية، وليس عليك أن تنجو بنفسك فحسب، بل أن تساهم في تنشئة جيل سليم معافى، هو الآخر يعاني من كلّ تداعيات الأزمة مثلنا وأكثر!

ماذا يعني أن تكون معلماً في زمن الانهيار، وفي ظلّ إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية في القرن الأخير؟

سنتان ونصف من الأزمات، بدأت اقتصاديةً ثم تلتها أزمة كورونا، واليوم لا ندري ما الذي ينتظرنا بعد. ربّما قد يكون أسوأ ما في الأزمة أنّ الأسوأ لم يأتِ بعد. ما زلنا نمارس فعل انتظار الأسوأ كروتين يوميّ. لم يكن أكثرنا تشاؤماً قبل أكثر من سنتين، يتوقّع أن تصل بنا الأمور إلى هذا الحدّ. أزمة وتمرّ، هكذا كنّا نردّد في جهرنا وسرّنا. بعض الأساتذة غادروا مع بداية الأزمة، واليوم ندرك كم كانوا على حقّ. البعض الآخر ما زالوا ينتظرون المغادرة، أو فرصةً أخرى للعمل بعيداً عن كلّ ما له صلة بالتّعليم، ومن المؤكّد أنّه بعد سنوات سيكون قد غادر كلّ من أتيحت له فرصة. المغادرة اليوم هي نجاة من الأصعب والأسوأ.

الانتقال إلى العصر الرقمي بضربة واحدة

منذ سنتين، وبالتّزامن مع جائحة كورونا المنتشرة في العالم، قمنا بأسرع انتقال في التاريخ؛ انتقال بضربة واحدة من العصر الورقي إلى الرقمي. كنّا كمن ينتقل من عصر إلى آخر وهو ما زال يحمل كل معدّات العصر السّابق وتداعياته وأفكاره، أي كنا كمن ينتقل مثلاً من العصر الحجري إلى الصّناعي وهو يحمل كلّ معدّات الحجارة.فنحن نعلّم في مناهج عمرها أكبر من أكبر تلميذ في مدارسنا، ولم تحرّك الدّولة ولا هيئاتها ساكناً في موضوع تعديل المناهج وتطويرها، وهذا التّعديل يجب أن يحصل كلّ خمس سنوات كمعدل تقريبي. في هذه السنة سيصبح عمر منهاجنا خمسةً وعشرين عاماً من دون أيّ تعديل يُذكر. أضحك أحياناً وأنا أشرح للتلاميذ عن فن التراسل استناداً إلى كتبنا، وأشعر بأنّني آتٍ من زمن سابقٍ، وأنّي سأستلم الرسالة من شخص آتٍ على صهوة حصانه الأبيض! وقمّة السوريالية حين تقرأ في كتب نصوصاً حول متانة نظامنا المصرفي وقوّته. تشعر بأنّك قادم من كوكب ما لم يمسّه بعد أيّ تغيير من التغييرات التي عصفت بنا.

كيف كان الحال قبل سنتين؟ المدارس والثانويات الرسمية متفاوتة جداً من حيث تطوّرها وملاءمتها للعصر، ففي الوقت الذي انتقلت فيه بعض المدارس إلى استعمال اللوح الذكي، وغيره من الوسائل المتطوّرة، ثمّة مدارس لم يصل الإنترنت إليها، والتكنولوجيا لا تزال بعيدةً عنها وكأنّها تأخّرت عشرات الأعوام عن الالتحاق بركب التّطور. وهذا التّفاوت يعود إلى غياب الاهتمام أحياناً، وإلى الإهمال والتكاسل في أحيانٍ أخرى، وإلى حضور الدعم الذي تحظى به بعض المدارس من جمعيات أهليّة أو من شخصيّات نافذة تسعى إلى تعزيز نفوذها.

كيف يمكن للمعلّم اليوم أن يقف أمام عشرين أو ثلاثين تلميذاً ليعطيهم الدرس بكلّ حب وراحة وانسجام، وهو أحوج ما يكون إلى هذه الأشياء؟ كيف يمكن للمعلّم أن يسكب في الصّف درسه من قلبه وهو يفكّر في قوت يومه الذي بات من الصعوبة في مكان تحصيله؟

كان التعليم الرسمي بعيداً كلّ البعد عن التطور التّكنولوجي، ما عدا استثناءات قليلة جداً، وحالات فرديّة من مديرين ارتأوا أن ينهضوا بمدارسهم بمبادرات خاصّة وذاتيّة. فالتّطوير لم يكن بتاتاً من ضمن خطط الحكومات الغارقة في الفساد، فكلّ همّها كان المحاصصة والتعيينات العشوائية، والمعنيون بالتربية لا هم لهم سوى إنهاء المناهج البالية على حساب المحتوى والمضمون الذي سيصل إلى التلاميذ. بعض المدارس لم يصل إليها الإنترنت، وبعض المديرين كانوا يرفضون استخدام التكنولوجيا، وبعضهم لم يتيحوا للمعلمين استعماله إن وُجد، وبعض الأساتذة كانوا يرفضون أن يقدّم التلاميذ لهم الفروض مطبوعةً، وكثيرون منهم لا يجيدون أصلاً استخدام التكنولوجيا... ثم ماذا حصل؟ في لحظة واحدة، وفي رمشة عين، قررت الحكومة وبسبب أزمة الكورونا الانتقال إلى التعليم عن بعد.

تمّ هذا الانتقال من دون أي خطة مسبقة. عليكم أن تعلّموا عن بعد، لا وسائل ولا تقنيّات ولا دورات، وكأنّنا سنحصل على كلّ المواد المتاحة بالصّدفة، وكأنّ تعاملنا مع الأزمات أضحى تحصيل حاصل، ولم نتأخّر يوماً، بجهود ذاتيّة وكلّ حسب إمكاناته المتاحة. تخطّى الأساتذة الصّعوبات والعراقيل، وأزمات الكهرباء والإنترنت، وفي كلّ يوم كان يمرّ كانت الأزمة تتعقّد، وكأننا أصبحنا في موعد ثابت مع الأحداث المتلاحقة. تعمّقت الأزمة واشتدّت في هذه السنة، وبات مصير العام الدراسي مجهولاً، ومصير التعليم معه. لا شيء يبشّر بالخير، ولا بأنّ فرجاً ما يلوح في الأفق...

راتب الأستاذ في التعليم الرسمي اليوم يعادل تقريباً خمس أو ستّ تنكات من البنزين، ولا يكفي الراتب لتأمين الحدّ الأدنى من أساسيّات المعيشة.

الخروج منها في أقرب فرصة

قبل سنوات، كان حصولك على وظيفة رسمية في لبنان، وخاصةً في التعليم، يعني أنت من ذوي الحظّ. فالوظيفة تؤمّن لك العيش الكريم. اليوم صارت الوظيفة كابوساً لا يتمنّاه أحد، وكلّ من يعيش في براثنها يتمنّى الخروج في أٌقرب فرصة، وإلى أيّ مكان، مع انسداد كلّ أفق بحلول قريبة. راتب الأستاذ في التعليم الرسمي اليوم يعادل تقريباً خمس أو ستّ تنكات من البنزين، ولا يكفي الراتب لتأمين الحدّ الأدنى من أساسيّات المعيشة، ولا ثمّة من يحرّك ساكناً، وكأنّ الأساتذة قد تُركوا لمصيرهم المجهول. لا رابطة تسعى إلى تحصيل الحقوق، ولا سلطة يهمّها أن تنظر إلى التعليم بعين الاهتمام، والجميع يريدون منك أن تستمرّ وتعطي من قلبك، وأن تقف كلّ يوم في الصّف وتنسى كلّ ما تعانيه في يومياتك لتقدّم المادة التعليمية بما يليق بالمتلقي ليأخذها ويطوّرها ويساهم في صنع المستقبل. ومع مرور سنتين من التّخبط بين التّعليم عن بعد والتّعليم المدمج، والأزمات الاقتصادية والاجتماعيّة المتلاحقة، لا نتوقّع سوى الأسوأ لقطاع التّعليم، وهجرة جماعيّة للأساتذة، ومستوى يتراجع سنةً بعد أخرى، والتّعليم الذي كنّا نتغنى بجودته، سيصبح شيئاً من الماضي، ولا كلام لدى ذوي المسؤوليّة سوى عن التعاون والتضحية والعبارات الرنانة التي لا تسمن ولا تغني، ولا تملأ سوى الفراغ.

رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.

لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.