يحدث أن يقرأ المرء مجموعة من الكتب، وعدداً من القصائد، والقصص، والأطروحات الفلسفية، وما إن يُخرج رأسه من الكتاب، حتى توبّخه الحياة، بلسانها الحكيم العجيب، وتضعه في الحرج، في زاوية لا تنفع فيها لغة، أو رواية، فالتجربة شيء، والقراءة شيء آخر تماماً.

لا توجد معرفة رصينة، من دون تجربة حياتية عظيمة ترافقها. تجربة فيها أخطار، ومغامرات، وأخطاء، وتفاصيل، إذ تتشكل ذاكرة الإنسان مما يعيشه، ومما يواجهه في الرواق، والممر، والشارع. ربما الإنسان هو الكائن الوحيد الذي لا يهز ذيله، مهما شبع، ولا يشكر الحياة، مهما شرب. وذلك، ببساطة، لأنه يرى أن محتويات الحياة لا نهائية، وفي ودّه أن يخوض فيها حتى النهاية، ذاهباً إلى أقصى خيالاته. ذلك كله من أجل تجربة إنسانية وحياتية تشكل ذاكرة نسيانه في ما بعد، وتشكل فيلمه الخاص، وبصمته الخاصة في الوجود.

ربما يظن المرء أن جملة من الكتب كافية لإدراك الحياة، وهذا الشعور يأتي في بداية خوضه في فعل القراءة، وهو بذلك دون كيخوته آخر، قبّعته من ورق، وحصانه من ريش، وما إن تضربه عاصفة الشتاء، يعود أدراجه إلى المسكين سانشو/ كتابه، بحثاً عن عزاء شخصي.

يعرض لنا الفلاسفة، وكبار الكتاب، والشعراء، تجاربهم مع الحياة، وهذا ليس فعلاً اعتباطياً. يترك لنا العديد من المبدعين مذكراتهم، ويومياتهم، في الكتب، من أجل ماذا؟ هل من أجل استعراضها فحسب؟ يبدو الأمر أكثر تعقيداً، وقد قرأت العديد من المذكرات والسير، ويمكنني القول إنه لا يوجد مبدع متفوق، من دون سيرة متفوقة، سيرة ملهمة، فيها من التحولات والمأساة والتجارب ما يجعل الفرد مميزاً.

لن أذهب بعيداً، إذا قلت إن معرفة بلا تجربة، تبقى معرفة بلهاء، مثل من يعرف قوانين السير، والقيادة، من دون أن يجرّب ركوب السيارة. التراكم المعرفي نتاج سيرورة، وتجربة إنسانية ضخمة، وهو ليس عملية حفظ جملٍ، وإشارات، وإضاءات. لا توجد قراءة مفيدة من دون تفاعل مع متلقٍ له حياته، وتجاربه الخاصة.

أحسب نفسي ممن تعلموا الأشياء، عبر اللغة، قبل أن يمارسوها في الواقع. ليس هذا خطأ فادحاً. القراءة في عمر مبكر، قد تشوّش، لكنها لا تربك الحياة. في الفضاء الخاص، وصلت إلى بعض مفاصل العيش متأخراً، ووصلت متأخراً أيضاً إلى ما يبهج ويسرّ الإنسان، كله، ولا داعي لأن أنكر ذلك، لكنه وصول فيه جانب من الخبرة الجيدة، بسبب القراءة. غير ذلك، لا أحسب أنني قد عشت مأساةً، بسبب هجري متَعاً كان يتسلى بها الأولاد، بينما أنهمك بقراءة ثانية للساعة الخامسة والعشرين.

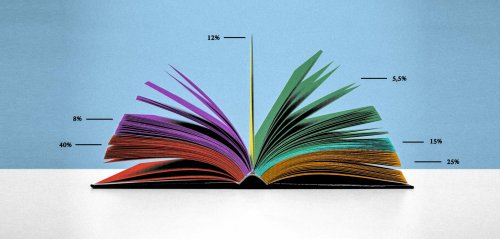

تبدأ القراءة فعلاً اعتباطياً، سرعان ما يتحول إلى ضرورة يومية، ثم تأتي مرحلة القارئ المتمرس، الذي يقرأ وفقاً لمنهجيات واضحة، وتلك الشبكة من الكتب، ربما تتحول كلها عند البعض، إلى سلك يلتف حول حياته. فحياته الخالية من الدهشة، والكسولة، سوف تصطدم بجدار التجارب العظيمة التي عاشها الإنسان، وهو الفرد -أي القارئ- الذي ليس أكثر من متلقٍ سلبي، لا يشارك في الحدث، فتصبح ثمة فجوة كبيرة بين ما يقرأه، وبين ما يعيشه، وهذه الفجوة تجعل أحلامه أكبر من واقعه الرخو.

أذكر أنني، قبل سنوات، كنت مع فتاة، وبعد أن قبّلتها، طلبتْ أن أصف تلك القبلة، فقلت وقتها شيئاً يبدو مجازياً، وغير دقيق: لقد عرفت طعم الغابة التي أنتجت الكتب كلها.

"لا توجد معرفة رصينة، من دون تجربة حياتية عظيمة ترافقها. تجربة فيها أخطار، ومغامرات، وأخطاء، وتفاصيل، إذ تتشكل ذاكرة الإنسان مما يعيشه، ومما يواجهه في الرواق، والممر، والشارع"

لو استعدت تلك اللحظة، وأخضعتها لنوع من التأويل، سأقول: ربما كنت أقصد أن كل كلمة-قبلة كتبها إنسان في متن كتاب، مصنوعة من خشب الغابة. في تلك اللحظة، عرفت الفرق بين كتابة القبلة، وممارستها. وربّ قبلة طويلة، تساوي ألف كتاب. وربّ قبلة واحدة، تساوي كتب العالم كلها. كانت القبلة الأولى، وجاءت بعدها سلالة من القبل.

حكى لي صديقي مرة، أنه في أحد بلدان الكوكب الجميل، تعرّف إلى سيدة في الأربعين من العمر، وأخذته إلى محمية طبيعية، حيث بقيا قرابة شهرين، ولم يستخدما فيها أي شيء من صنع المعامل والمصانع التي شيّدها الإنسان. بعدها، قال صديقي إنه بات يدرك الفرق بين الإنسان الحديث، والإنسان البدائي، بينما نحن الذين لم نخض حتى الآن تلك التجربة، لا نفرِّق كثيراً بيتهما، وتبدو هذه الفروق بالنسبة إلينا، فروقاً في الكلمتين فحسب: "حديث" و"بدائي".

ربما تكمن قسوة اللغة، وفعل القراءة والكتابة، في أنهما يبعدانك عن جسدك، وعن جسد الآخر، وعما تسمّيه معرفة المجتمع بالظاهري، والزائل، ويضعه الجميع على رف الهتك. وربما يصبح هذا في ما بعد، نوعاً من الكتب نعوضه بأدمغة تجيد القراءة والكتابة، وربما يبقى هذا مجرد احتمال.

يضعنا نيتشه في قلب الحدث في "العلم المرح". كثيراً ما سألت نفسي إذا ما كانت الفلسفة، في المجمل، وحتى اليوم، تأويلاً للجسد، وفي الوقت نفسه سوءَ فهم له. والجسد هنا، هو رمز الحياة. فهو الذي يتألم، وهو الذي يجرح، وهو الذي يمارس الجنس، والرياضة، والحرب، وأيضاً يمارس النسيان.

"لن أذهب بعيداً، إذا قلت إن معرفة بلا تجربة، تبقى معرفة بلهاء، مثل من يعرف قوانين السير، والقيادة، من دون أن يجرّب ركوب السيارة. التراكم المعرفي نتاج سيرورة، وتجربة إنسانية ضخمة، وهو ليس عملية حفظ جملٍ"

يرى نيتشه أنه لا يمكننا أن نمتلك معرفةً، إلا عن عالم مشاعرنا، وتمثلاتنا. نيتشه المريض الذي انتقل بمرضه من العالم المادي إلى متن الفلسفة، يرى بالمجمل أن لا معرفة علمية، من دون معرفة حياتية، ومعرفة بالجسد، وبالموجودات كذلك.

وفي مقال لريلكه "من أجل كتابة قصيدة واحدة"، يرى الشاعر الألماني العظيم أنه عليك اختبار الحياة بكليتها، والتمرس في معرفتها، ثم نسيان ذلك كله، من أجل أن تكتب قصيدة واحدة!

وهنا، ترتبط عملية الكتابة بالتجربة، والخبرة الفردية، وليس بالقراءة فحسب. لذا، يجب أن تعيش الكلمات، قبل كتابتها، وقبل قراءتها أيضاً. الكلمات تعاش. فكلمة شجرة تبقى مبهمة على من لم يرَ شجرةً في حياته. وكلمة مدينة تبقى مشوّشة بالنسبة إلى رجل عاش حياته في قرية، أو ريف. وكلمة سرير تبقى مجرد كلمة بالنسبة إلى من لم يمارس الجنس، لكنها تعني امرأة لمن امتلك تجربة، وهكذا.

يبدأ الإحساس بالكلمات ما إن توضع في الذاكرة الانفعالية للفرد، وما إن تدخل الكلمة إلى عالمه الخاص، وتصبح جزءاً من معجمه الشخصي. فرؤية الحيوانات البرية على التلفاز، تختلف عن الاقتراب منها، ولا شك في ذلك، مثلما بقيت كلمة قاتل مجهولة بالنسبة إليّ، حتى حدث والتقيت بقاتل، قبل سنوات، صدفةً. لقد أزاح كلمة قاتل في داخلي إلى حيث تسكن الآن.

لا شك أن عملية التوغل في القراءة، فعل إنساني حسن، عموماً. لكن محاولة إظهار هذا الفعل على أنه المحرك الوحيد للمعرفة، هو تصور زائف وعشوائي، فالحياة يمكنها صفع غرورنا الذي جاء نتيجة قراءة عدد من الكتب، متى تشاء. فالمعرفة في الشارع، وفي التماهي مع الحياة، وفي خوض التجارب، ومعرفة الناس، وهذا ما يؤكده الأديب الألماني هاينريش بول في عبارته الشهيرة: "لقد تعلمت من الطريق المؤدي للمدرسة، أكثر مما تعلمت من المدرسة". حقاً توجد طرق خارج الكتب، أكثر مما في داخلها، وهذا ما يجب أن يدركه الذي يود أن يفني حياته، من أجل إنهاء قراءة المكتبة، كما أنها ليست دعوة لحرق المكتبة.

جملة من النصائح تلقيتها، مثلي مثل أي شخص يحاول أن يمارس الكتابة والقراءة في مراهقته. قال لي أحد الأدباء: "الكتابة تعلّم الكتابة". لم أكترث وقتها. في ما بعد، عرفت جوهر العملية هذه، وأن هذه العبارة لجون ماكفي، حتى أني لم أكن متأكداً لمن هي، حتى وقت قريب. جوهر الفعل هو الممارس، وهكذا الأمر مع المعرفة. المعرفة تمارَس أيضاً، خارج الكتاب على الأغلب.

كتب دوستوفسكي، "المقامر"، بعد تجربة خاصة مع القمار، لذا لا تكتب عما لا تعرفه مهما قرأت عنه. هذا ما يدور في ذهني كلما التقيت شاباً يريد أن يكتب عن شوارع باريس، لأنه قرأ عنها، من دون أن يتمشى عليها.

هكذا، أعتقد، جاءت النصوص العظيمة كلها، في تاريخ الإنسان، عبر التجربة الحياتية الخاصة. لذا، بالمجمل، كل قراءة وكتابة بلا امتصاص للحياة، والتشبّع بها، وممارستها على نحو مغاير، تبقى محض افتراء، وكل معرفة لا تأتي من خبرة حياتية، لا يعوّل عليها.

رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.

لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.