عرفت الثقافة الإسلامية عبر تاريخها الطويل حضوراً مهماً لمجموعة كبيرة من الآثار التي ارتبطت بفترة الإسلام المبكر، والتي تمتعت بقدر هائل من الرمزية والدلالة المعنوية عبر القرون.

بعض تلك الآثار وجد طريقه إلى ميادين السلطة والحكم، بعدما تم استغلاله لإسباغ صفة الشرعية على بعض الأنظمة الحاكمة، إذ كان استئثار الخلفاء والسلاطين به، دوناً عن غيرهم من المنافسين السياسيين، يمنحهم الحق في المُلك من جهة، ويسهم في توسيع رقعة نفوذهم الروحي بين عامة المسلمين من جهة أخرى.

ومن هنا، كان من الطبيعي أن تذكر المصادر التاريخية أخبار النزاع على تلك الآثار، وأن تتواتر الروايات التي تتحدث عن تعظيم الخلفاء المتعاقبين لها واهتمامهم الشديد بها.

سيف الرسول ودرعه... دليل الإمامة عند الشيعة

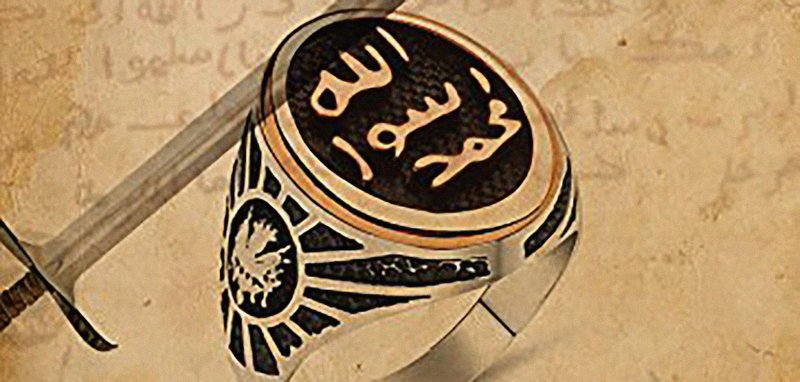

من الأدلة التي لجأ إليها علماء الشيعة الإمامية لإثبات الوصاية والإمامة لبعض من أئمتهم، وراثة هؤلاء الأئمة لسيف الرسول ودرعه. فعلى سبيل المثال، يؤكد كل من محمد بن محمد بن النعمان المعروف بالشيخ المفيد (ت. 413هـ)، في كتابه "الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد"، والفضل بن الحسن الطبرسي (ت. 548هـ)، في كتابه "إعلام الورى بأعلام الهدى"، أن الإمام الثالث الحسين بن علي كان قد استودع عند أم المؤمنين أم سلمة سلاح الرسول، وذلك قُبيل مسيره إلى كربلاء. ولما كان يعرف بمقتله في أرض العراق، بحسب المعتقد الشيعي، فإنه أخبرها بأن الإمام الشرعي من بعده هو الذي سيستلم منها هذا السلاح.

وبحسب تلك المصادر، سلّمت أم سلمة السلاح لعلي زين العابدين بن الحسين عقب رجوعه إلى المدينة، وهو الأمر الذي وجد فيه علماء الشيعة دليلاً دامغاً على صدق إمامة زين العابدين.

أيضاً، تولي المصادر الشيعية اهتماماً كبيراً بالقيمة المعنوية الكامنة في ذلك السلاح الذي أضحى مثار تنافس بين الأئمة العلويين والخلفاء. فعلى سبيل المثال، يذكر الحسين بن حمدان الخصيبي (ت. 358هـ)، في كتابه "الهداية الكبرى"، أن الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان حاول أن يجرد علي بن الحسين من ميراثه الروحي، فطلب منه أن يشتري سيف الرسول ودرعه مراراً وتكراراً، وألح عليه في هذا الطلب، وعرض عليه مبالغ ضخمة، ويروي أنه لما أصر عبد الملك على طلبه وهدد علي بن الحسين إذا بقي على موقفه الرافض، طلب الأخير منه أن يكتب كتاباً يُشهد فيه قبائل قريش، على كونه وارث رسول الله دون كل هاشمي وهاشمية، فوافق عبد الملك.

ومن بين النقاط المهمة التي تجدر ملاحظتها في تلك الرواية، أنها تعبّر عن تصاعد الخلاف الهاشمي-الهاشمي في ذلك الوقت تحديداً، بدليل أن زين العابدين اشترط على عبد الملك الاعتراف بكونه الوارث الوحيد لسيف ودرع الرسول، وهو ما يؤكد على وجود صراع قوي على الزعامة الروحية في المعسكر الهاشمي في تلك الفترة.

بردة كعب... سلاح الأمويين الذي انتقل للعباسيين

مثلت البردة التي أهداها الرسول للشاعر كعب بن زهير بن أبي سلمى، واحدة من أهم الرمزيات المرتبطة بالسلطة، إلى الحد الذي دعا بعدد من الدول للتنافس عليها.

كعب كان من الشعراء الذين عُرفوا بتوجيه النقد اللاذع للإسلام والرسول، لدرجة أن الرسول، بعد فتح مكة عام 8هـ، أهدر دمه وأمر المسلمين بقتله. في تلك الفترة، أرسل أحد أصدقاء كعب برسالة له، ودعاه فيها إلى الإسلام، فقال "إنْ كانت لك في نفسك حاجة فأقدم إلى رسول الله، فإنه لا يقتل أحداً جاءه تائباً"، وذلك بحسب ما يذكر ابن عبد البر (ت. 463هـ) في كتابه "الاستيعاب في معرفة الأصحاب".

وبالفعل، قدم كعب على الرسول متخفياً، وأسلم بين يديه، وبحسب روايات، أنشد أمامه قصيدة في مديحه، وهي تلك التي جاء في مطلعها "بانت سعاد فقلبي اليوم متبول... متيّم إثرها لم يعف مكبولُ".

ويذكر ابن جرير الطبري (ت. 311هـ)، في كتابه "تاريخ الرسل والملوك"، أن الرسول أُعجب كثيراً بالقصيدة، ولما فرغ كعب منها، قام الرسول إليه فخلع بردته، وأهداه إياها.

أوصاف كثيرة ارتبطت بتلك البردة، فقد ورد أنها "رداء حضرمي طوله أربع أذرع وعرضه ذراعان وشبر"، كما قيل إنها "كانت كساء أسود مربعاً أصفر اللون"، بحسب ما ينقل شمس الدين الذهبي (ت. 748هـ)، في كتابه "تاريخ الإسلام".

رمزية البردة ومدلولاتها السياسية ظهرت على الساحة بعد وفاة الرسول بفترة، إذ تواترت الأخبار التي تؤكد أن والي الشام معاوية بن أبي سفيان طلب شراءها من كعب، غير أن الأخير رفض بيعها محتجاً بقوله "ما كنت لأوثر بثوب رسول الله أحداً"، بحسب ما يذكر ابن الأثير (ت. 630هـ)، في كتابه "الكامل في التاريخ". غير أن معاوية تمكن من امتلاك البردة بعد وفاة كعب، وذلك عندما أرسل إلى أولاده، فاشترى منهم تلك البردة بمبلغ كبير، قيل إنه عشرة آلاف أو عشرين ألف درهم.

عمل خلفاء الدولة الأموية على الاستفادة من تلك البردة، فروي أنهم كانوا يظهرونها ويختالون بها أمام العامة، وكانوا يحتفظون بها في خزائنهم التي وضعوا فيها أهم نفائسهم وذخائرهم. ولما أشرفت دولتهم على السقوط، عمل آخر الخلفاء الأمويين، مروان بن محمد، على إبعادها عن أيدي الثوار العباسيين، فدفنها مع بعض المتعلقات النبوية في مكان غير معلوم، إلا أن أحد خدمه أرشد العباسيين إليها، فحفروا في موضع دفنها واستخرجوها وأُرسلت إلى أبي العباس السفاح، أول خلفاء الدولة العباسية، بحسب ما يذكر علي بن الحسين المسعودي (ت. 346هـ)، في كتابه "مروج الذهب ومعادن الجوهر".

خلفاء بني العباس بالغوا في تعظيم تلك البردة، وحرصوا على ارتدائها في الكثير من المناسبات الدينية، لإسباغ صفة الشرعية على خلافتهم. فعلى سبيل المثال، "كان الخليفة يلبسها يوم العيد على كتفيه ويأخذ القضيب المنسوب إليه صلى الله عليه وسلم في إحدى يديه، فيخرج وعليه من السكينة والوقار ما يصدع القلوب ويبهر الأبصار"، بحسب ما يذكر ابن كثير الدمشقي (ت. 774هـ)، في كتابه "البداية والنهاية".

حاول والي الشام معاوية بن أبي سفيان أن يغري كعب بن زهير ليأخذ منه البردة التي أهداه النبي إياها عندما أسلم، ولم ينجح في مسعاه إلا بعد وفاة كعب، عندما اشتراها من أولاده بمبلغ كبير

ووقع اختلاف بين المؤرخين حول مصير تلك البردة بعد زوال الخلافة العباسية، فذهب العديد منهم إلى أنها أتلفت إبان وقائع الغزو المغولي لبغداد عام 656هـ، بينما رجح البعض أنها انتقلت بشكل من الأشكال إلى المماليك، ومن بعدهم إلى العثمانيين، ومن هؤلاء المؤرخ أحمد بن يوسف القرماني (ت. 1019هـ)، في كتابه "أخبار الدول وآثار الأول في التاريخ"، إذ يذكر تعظيم سلاطين العثمانيين لتلك البردة: "هي اليوم عندهم يتباركون بها ويسقون ماءها لمَن به ألم فيبرأ بإذن الله، واتخذ لها المرحوم السلطان مراد خان تغمده الله بالرحمة والغفران من ذهب زنته مثقال فوضعها فيه تعظيماً لها".

عمامة الرسول وشعر لحيته بين المماليك والعثمانيين

قامت الدولة المملوكية في مصر وبلاد الشام في منتصف القرن السابع الهجري، وبحث سلاطينها عن كل وسيلة ممكنة لإضفاء صفة الشرعية على حكمهم، فاستقدموا أحد أبناء البيت العباسي الذين نجوا من المغول، ونصبوه خليفة في القاهرة، كما أعلنوا أنهم مجرد مساعدين للخلفاء، وأنهم إنما يأتمرون بأمرهم وينصاعون لأحكامهم.

وفي السياق نفسه، جمع المماليك العديد من الآثار المنسوبة إلى الرسول، وحفظوها في مسجد "أثر النبي" في مصر القديمة، والذي بُني في عهد الناصر محمد بن قلاوون في بدايات القرن الثامن الهجري/ الـ14 الميلادي، وقد تطرق ابن كثير للحديث عن هذا المسجد فقال: "بلغني أن بالديار المصرية مزاراً فيه أشياء كثيرة من آثار النبي اعتنى بجمعها بعض الوزراء المتأخرين فمن ذلك مكحلة وميل ومشط وغير ذلك، والله أعلم".

ويذكر أحمد تيمور، في كتابه "الآثار النبوية"، أن هذه الآثار نُقلت في عهد السلطان قانصوه الغوري، آخر السلاطين المماليك، إلى قبة الغوري في منطقة الجمالية، فمكثت هناك لما يقرب من الثلاثة قرون، وبعدها نُقلت مرة أخرى إلى المسجد الحسيني.

هذه الآثار كانت هدفاً للسلطان العثماني سليم الأول بعد غزوه لمصر عام 1517م، إذ أراد أن يستخدمها في سبيل تعميق الروابط الروحية مع العالم الإسلامي، وإظهار نفسه بمظهر سلطان جميع المسلمين. فعلى سبيل المثال، يذكر ابن إياس الحنفي (ت. 930هـ)، في كتابه "بدائع الزهور في وقائع الدهور"، في معرض حوادث جمادي الثاني من سنة 923هـ: "أشيع أن السلطان سليم شاه نزل في مركب وتوجه نحو الآثار الشريفة، فقام عليه ريح عاصف فانقلبت به المركب في البحر فكاد أن يغرق وأغمي عليه وما بقي من موته شيء، وقيل: إنه كان سكراناً لا يعي، فكان في أجله فسحة حتى عاش إلى اليوم".

حاول الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان أن يجرد علي بن الحسين من ميراثه الروحي، فطلب منه أن يشتري سيف الرسول ودرعه مراراً وتكراراً، وألح عليه في هذا الطلب، وعرض عليه مبالغ ضخمة ثم هدده

وبغض النظر عن روايات الاستيلاء العثماني على الآثار النبوية الموجودة في مصر، فإن هدف سليم الأول تحقق عن طريق آخر، إذ أهدى له شريف مكة مجموعة من الآثار النبوية النفيسة إعلاناً عن خضوعه للسلطة العثمانية المنتصرة، كما أن سليماً استولى على بعض الآثار التي كانت بحوزة المتوكل على الله محمد بن يعقوب، آخر الخلفاء العباسيين في مصر.

سارع العثمانيون إلى نقل تلك الآثار إلى عاصمة دولتهم في إسطنبول، واهتموا اهتماماً بالغاً بحفظها وصيانتها، فأفردوا لها حجرة خاصة في قصر السلطنة، وصار من المعتاد في ما بعد أن يزور السلاطين العثمانيين وكبار رجال الدولة تلك الحجرة في شهر رمضان من كل عام، فيبدون مظاهر التبجيل والاحترام، كما كان من الشائع أن تجري مراسم بيعة السلطان الجديد في مشهد من تلك المتعلقات المقدسة.

ويحتفظ متحف طوب قابي في إسطنبول حالياً بمجموعة من تلك المتعلقات، ومن أهمها عمامة الرسول، وعصاه، ونعله، فضلاً عن سيف الرسول، والصخرة التي يقال إنه وقف عليها عندما عُرج به إلى السماء ليلة الإسراء والمعراج، وبعض شعرات لحيته، والرسالة التي وجهها للمقوقس عظيم القبط.

فدك... رمز الخلافة في المخيال الشيعي

وعدا المتعلقات الخاصة بالرسول، هناك قصة لا تقل أهمية وهي قصة أرض فدك. يذكر ابن زنجويه (ت. 251هـ)، في كتابه "الأموال"، أنها أرض قريبة من خيبر، تبعد عن المدينة يومان أو ثلاثة أيام، فتحها المسلمون صلحاً في العام السابع من الهجرة، وكانت خالصة للرسول من دون المسلمين.

تجمع كتب الحديث والتاريخ السنّية والشيعية على أنه بعد وفاة الرسول عام 11هـ، قامت ابنته فاطمة بطلب ميراثها في فدك من أبي بكر بعد استخلافه، وأن الخليفة رفض، محتجاً بحديث سمعه عن الرسول، جاء فيه "إنا معاشر الأنبياء لا نورَث؛ ما تركناه صدقة".

وتتفق الروايات التاريخية على أن فاطمة غضبت من أبي بكر وجادلته كثيراً في ذلك الأمر، وأن الخلاف بينهما ظل قائماً حتى توفيت بعد ستة أشهر من وفاة أبيها، فقام علي بن أبي طالب بدفنها ليلاً وصلى عليها سراً، حتى لا يحضر دفنها أبو بكر.

مسألة فدك أضحت، في العقلية الشيعية عموماً، والإمامية منها على وجه الخصوص، رمزاً للإمامة والخلافة المغصوبة من الأئمة المتحدرين من نسل علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء، ومن ثم وقع الخلاف عليها بين العلويين من جهة، والأمويين والعباسيين من جهة أخرى، على امتداد القرون الثلاثة الأولى من الهجرة.

فعلى سبيل المثال، يذكر ابن شهر أشوب، في كتابه "مناقب آل أبي طالب"، أن الخليفة العباسي هارون الرشيد استدعى الإمام العلوي موسى الكاظم وطلب منه أن يعيّن له حدود أرض فدك، ليعطيها له، فقال له الكاظم إنه إذا عيّن حدودها فلن يعطيها له الرشيد، ولما ألح عليه الخليفة، أخبره الكاظم أن حدودها من "إفريقية غرباً إلى سمرقند شرقاً، ومن أرمينية شمالاً إلى عدن جنوباً"، ففهم الرشيد أن فدك هي رمز للخلافة كلها، فغضب من الكاظم وأضمر الشر له.

وفي السياق نفسه، كانت فدك هي الطريقة التي لجأ إليها المأمون لاستمالة العلويين في ما بعد، عندما تعددت ثوراتهم ضده. يذكر كل من اليعقوبي وابن الوردي في تاريخيهما، أن المأمون ردّ فدك إلى العلويين، عام 217هـ/ 832م، فسلمها إلى كل من محمد بن يحيى بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، ومحمد بن عبد الله بن الحسن بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وقد جاءت تلك الخطوة متوافقة مع ما وقع قبلها بعدة أعوام، عندما تم تنصيب الإمام العلوي علي الرضا ولياً للعهد، الأمر الذي اعتبره كثيرون من المؤرخين والباحثين دليلاً على ميول المأمون العلوية.

رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.

لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.