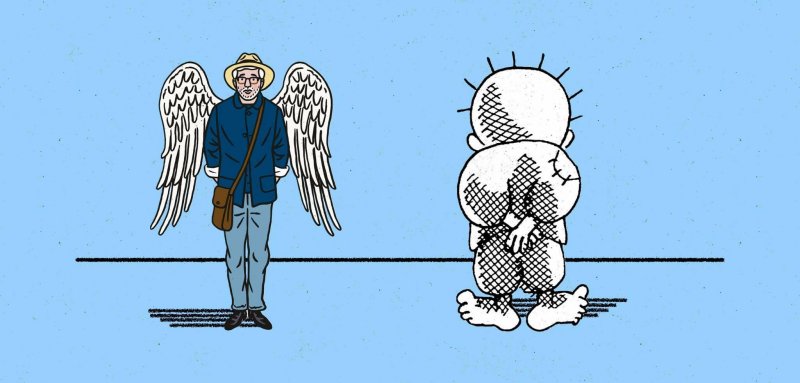

الشخصيّتان الفنيّتان الأكثر إشكالاً وغموضاً في الفنّ الفلسطينيّ المُعاصر، أيّ في مجال الفنون البصريّة على وجه الخصوص، والأكثر رمزيّة وعمقاً، هما حنظلة، الشخصيّة التي رسمها ناجي العليّ، وشخصيّة البطل الصّامت التي خلقها إيليا سليمان. هاتان الشخصيّتان سواءٌ في الرسمة الكاريكاتوريّة أو في المشهد السينمائيّ، يشتركان في صفة الصّمت التي تطبع حضورهما وتشكّل سبباً رئيسيّاً في غموضهما وتفرّدهما. واشتراكهما في صفة بعينها يدفعنا بالضرورة، وبشكلٍ تلقائي، لعقد مقارنة بينهما. ولكن كي نتمكن من ذلك، نحن بحاجةٍ أولاً لمعرفة السّياق والكيفيّة التي تمّت فيها ولادة هاتيْن الشخصيّتين. وهنا من المفيد الاستشهاد برأي الفنانيْن أنفسهما بما أنّه متوّفر لنا، ولما له من أهميّة في إضاءة عالمهما الفنيّ، وفي تفسير خياراتهما وتوجهاتهما الفنيّة.

من جهته يشير ناجي العلي في توضيحه للسياق الذي نشأتْ به شخصيّة حنظلة: "وُلد حنظلة في العاشرة من عمره، وسيظلّ دائماً في العاشرة، ففي ذلك السنّ غادر الوطن... وحين يعود سيكون بعد في العاشرة، ثمّ سيأخذ في الكبر بعد ذلك... قوانين الطبيعة المعروفة لا تنطبق عليه، إنه استثناء لأنّ فقدان الوطن استثناء". واختيار سنّ العاشرة كما نعلم لم يأتِ عبثاً، فعمر حنظلة يمثّل الطفل الذي كانه ناجي العلي لحظة خروجه من قريتة "الشجرة" في عام النكبة. وتوقّف به الزمن عند تلك اللحظة، وهذا يجعل منه شخصيّة ثابتة، تأخذ دائماً العمر والحجم ذاته، ولا تكبر ولا تتغيّر ولا ينال منها شيء.

أمّا عن سبب صمته وإدارة ظهره، فيقول ناجي العلي: "في المراحل الأولى رسمته ملتقياً وجهاً لوجه مع الناس، وكان أيضاً دائم الحركة وفاعلاً، وله دور حقيقي يناقش باللّغة العربيّة والإنكليزيّة، بل أكثر من ذلك فقد كان يلعب الكراتيه... يغني الزّجل ويؤذّن ويهمس". وهنا يفسّر لنا السياق المحدّد الذي قرّر فيه أن يجعل حنظلة صامتاً إلى الأبد: "ولكن بعد حرب أكتوبر 1973 كتّفته باكراً لأنّ المنطقة سوف تشهد عمليّة تطويع مبكّرة قبل مرحلة السادات [….] من هنا كان التعبير العفويّ لتكتّف الطفل، هو رفضه وعدم استعداده للمشاركة في هذه الحلول".

هذا الكلام يكشف لنا أنّ شخصيّة حنظلة تكوّنت على دفعات قبل أن تستقرّ على شكلها النهائي. ويوضّح لنا كذلك أنّ خيار الصمت يأتي أساساً كحالة رفض وكأداة احتجاج أمام واقع قاهر يفرض نفسه على الفنّان خالق الشخصيّة. لذا فإنّ الشكل النهائيّ الذي تستقرّ عليه هيئة ووضعيّة حنظلة في الرّسمة الكاريكاتوريّة له علاقة مباشرة بواقع سياسيّ محيط واستجابة له، وردّ عليه. وهذه الهيئة الدائمة (إدارة ظهره) هي الثابت الثالث في شخصيّة حنظلة، بعد ثبات العمر وحالة الصمت.

ولِينفيَ عن حنظلة صفة الجمود والسلبيّة كونه يظهر مُدبراً، ومعقود اليديْن، وصامتاً بطبيعة الحال، يوضّح: "وقد يعطي تفسيرنا لهذا الطّفل موقفاً سلبيّاً ينفي عنه دور الإيجابيّة، لكنّني لأقول إنّه عندما يرصد تحرّكات كلّ أعداء الأمّة ويكشف المؤامرات [….] يتبيّن كم لهذا الطّفل من إسهامات إيجابيّة في الوقوف ضدّ المؤامرة... وهذا هو المعنى الإيجابي". ويضيف: "إنّه شاهد العصر الذي لا يموت... الشاهد الذي دخل الحياة عنوة ولن يغادرها أبداً... إنّه الشّاهد الأسطورة... هذه الشخصيّة غير قابلة للموت... ولدت لتحيا، وتحدّت لتستمر".

حالة الرفض هذه كاشفة لكلّ المؤامرات الداخليّة والخارجيّة التي كانت، وما زالت، تُحاك لتصفيّة القضيّة الفلسطينيّة بمعنييها السياسيّ والإنسانيّ. لذا "كان التعبير العفويّ لتكتّف الطفل هو رفضه وعدم استعداده للمشاركة في هذه الحلول". فهذا الطفل وإن توقّف عن كونه مشاكساً، فاعلاّ، بالمعنى الفيزيائي، إلا أنّه قادر على أن يلعب دور الشاهد الذي يترك رؤيته على الحدث، ويضيء ما يجري في محيطه بطريقته الخاصة وأسلوبه الفريد.

فلا تنقصه صفة المبادرة، لأنّه يشير ويفضح ويكشف لنا الحالات الاجتماعيّة، والمواقف الشخصيّة، والمنعطفات السياسيّة، ويعترض عليها، وهذا فعل مُقاوِمة بامتياز. وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ الجمع بين البراءة والطفولة من جهة، وبين الصمت من جهة أخرى، يعكس خياراً فنيّاً لا يخلو من الغرابة والخصوصيّة في آن، فهذا يبدو مناقضاً لحالة العفويّة التي يُمكن أن يمتاز بها طفل، والجمع بين هذين النقيضين هو ما يميز شخصيّة حنظلة، الطفل صاحب الموقف، الشاهدُ مُدبِر الظَهر!

اختيار سنّ العاشرة كما نعلم لم يأتِ عبثاً، فعمرُ حنظلة يمثّل الطفلَ الذي كانه ناجي العلي لحظة خروجه من قريتة "الشجرة" في عام النكبة. وتوقّف به الزمن عند تلك اللحظة، وهذا يجعل منه شخصيّة ثابتة

أمّا إيليا سليمان في توضيحه لخيار الصّمت الذي اعتمدته شخصيّته السينمائيّة كخيار فنيّ نادر، وفيه كثير من المجازفة، فيقول في معرض إجابته عن سؤال سليم البيك: "الصمت بحدّ ذاته أقوى من الكلام، لأنّ هنالك شيئاً لامركزياً في الصّمت، وهو ما تخاف منه المؤسّسة والسلطات. يريدونك أن تقول ما تريده كي يستطيعوا الإجابة، أو ما تفكّر به. ذلك أفضل لهم من أن تعطيهم شعراً. الحكّام يكرهون الشعراء، خصوصاً حين يكونون غير مباشرين في شعرهم، لأنّ الأنسب لهم أن يمسكوا المركزيّة، وقتها يستطيعون سجن الناس، ويختلف الأمر حين تؤلّف لحناً أو أغنية وفيها انبعاث لأملٍ ما، وبالنسبة للحاكم سيكون الأمل هو بإسقاطه عن الحكم. الصمت تابع للشعر، تابع لمنح الصورة لمراكز مبعثرة، كأنّ أحدنا ينظر إلى الكون، لا كمن ينظر إلى مركز، هذا أولاً بخصوص الصّمت".

هنا فكرة "لامركزيّة الصمت" وقدرته على "خلق مراكز مبعثرة" ما يغري إيليا سليمان بتوظيف هذه الصفة سينمائيّاً. والحديث عن "لا مركزيّة الصّمت" يعبّر عن رؤية فلسفيّة بالأساس، وفهمٍ عميق لدورِ الصّمت في المشهد، وعن تمكّنٍ من فعّاليته، ودراية في توظيفه. واللامركزيّة التي يتحدّث عنها أحد تجلياتها الرئيسيّة هو تهميش دور البطل نفسه، البطل الصامت أو المهرّج الكئيب (clown dépressif)، حسب تعبير أندريه فيدو، وإفساح المجال لشخصيّات ثانويّة ناطقة بأن تأخذ أهميّة ومركزيّة عابرة في الفيلم. أقول "مركزيّة عابرة" لأنّها شخصيّات تظهر وتفرض حضورها في سياقات ومَشاهد محدّدة، ثم تختفي نهائياً. ففيلمه الأخير على وجه الخصوص، خالٍ من شخصياتٍ ثانويّة دائمة ترافق البطل حتى نهاية الفيلم، بل هي وجوه تظهر لمشهد أو اثنين أو ثلاثة، ثمّ تختفي بلا رجعة.

بكلماتٍ أخرى هذا خلق فنيّ "ديموقراطيّ" يفسح المجال للشخصيّات الأخرى التي نطلق عليها اصطلاحاً "شخصيّات ثانويّة"؛ أن تحقّق حضورها، غير الدائم، على حساب البطل الصّامت الذي لا يتدخّل ولا يُجادل ولا يُعارك. وهذا تهميش لدورِه وتحويله من صانع حدث إلى شاهد صامت. فهذه الشخصيّات الثانويّة الناطقة -التي تعبّر عن حضورها وتكرّسه على الشاشة، وتكون بطلاً لمشهد واحد، أو لبضعة مشاهد فقط- غالباً ما تأخذ حضوراً بصريّا مركزيّاً، كمشهد جارِه الذي كان يتحدّث عن الأفعى التي قام بقتلها، ثمّ تختفي نهائيّاً، وبلا مقدّمات. أي تكون العلاقة بكلمات أخرى بين شخصيّات ثانويّة مركزيّة عابرة وبين بطل هامشيّ دائم. وهذا ما ينطبق أيضاً على حنظلة، الشخصيّة الهامشيّة الدائمة في الرّسمات الكاريكاتوريّة.

ثمّ يضيف: "أما ثانياً، وهو في اللاوعي وليس من الضروري قراءته في الفيلم، الصّمت يقرّبنا دائماً إلى حقيقة أننا زائلون. هذه كذلك مهدّدة للسلطة، لأنّه مطلوب من سوق الاستهلاك أن تبقى هنالك ضجّة ما، وتتوقّع الفيلم الذي يليه دائماً، وتتناول البوبكورن، كي تكون مستهلِكاً. أما إن بدأتَ بالتفكير في الزّمن، وفي كيف يمرّ، وتشعر بتساؤل وجوديّ، وقتها كذلك تدخل في نوع من المقاومة، لأنّك تسأل (لماذا أنا؟ لماذا أنا هنا؟ كيف يمكنني تغيير حياتي؟ أو أحسّنها؟ أو أغيّر حياة الآخر؟ كيف يكون هنالك استمراريّة أو تواصل؟ ثم تبدأ في التفكير فيما هو مُسيّس)". الربط بين الصمت والزوال فكرة تتسم بالجّدة والابتكار، وهي رؤية فلسفيّة تنمّ عن تأمّلٍ عميق، ودراية بأبعاد الصمت ودلالاته، ضدّ وهم الثبات في السياسة من جهة، وضد التسارع المتلهّف في عالم التسوّق والاستهلاك من جهة أخرى.

ففكرة "الزوال" التي يوحي بها تهدِّد أسُسَ الثّبات التي يروّج له السياسيُّ، وبما أنّ الصمت ذو إيقاع بطيء فهو يناقض عالم الفرجة والتسوّق الذي صفته الدائمة هي الحركة السريعة والنسيان المتجدّد. فالصّمتُ شرط ضروريٌّ لممارسة التأمّل، والتأمّل في أفلام سليمان أداة لا غنى عنها لخلق فواصل بين مَشاهد مفكّكة في محاولة لحبكِ خيطِ سردٍ متواصل، وهذا من خلال إشارات بصريّة، وأحياناً من خلال حوارات متقطّعة لشخصيّات بأعمارٍ قصيرة على الشاشة.

ويخبرنا سليمان عن بدايات هذا التوجّه الفنيّ لديه: "بدأ الصمت من أول فيلم قصير لي، (تكريم بالقتل)، صنعتُه كواحدٍ من خمسة أفلام عن حرب الخليج، وهكذا كانت بداياتي". ثمّ يضيف: "عندما أتيت لأصنع البديل، أردتُ أن أقوم بهجوم معاكس على سلاح يُستخدم ضدّي، كفلسطيني، سألت نفسي: (هل سأقدّم لغةً بديلة؟) وبدأت.

ثمّ يضيف: "كانت هذه هي الخطوة الأولى التي أوصلتني إلى أفلامي اليوم، كان حدساً أكثر من أيّ شيء آخر، والأمر نفسه بخصوص الصمت. شعرت أنّ هذه الشخصيّة -أنا- لابدّ أن تكون صامتة، وأنّها ستُمثّل بهذه الطريقة، وشعرتُ أن الأصوات التي في الفيلم هي التي ستسرد وليس اللغة بالضرورة. أكملتُ بعدها كذلك".

الصّمت يقرّبنا دائماً إلى حقيقة أننا زائلون. هذه كذلك مهدّدة للسلطة، لأنّه مطلوب من سوق الاستهلاك أن تبقى هنالك ضجّة ما، وتتوقّع الفيلم الذي يليه دائماً، وتتناول البوبكورن، كي تكون مستهلِكاً. أما إن بدأتَ بالتفكير في الزّمن، تدخل في نوع من المقاومة

وليعطي مثالاً واضحاً على ذلك يقول: "تستطيع أن تخرج كلَّ ما تريده عن البلد، الغيتو، من لحظات الصمت هذه". وهذا دقيق بلا أدنى شك، لأنّ الصمت مُسالم، وهاديء بطبعه، لذا فهو كاشف لنقيضيه العنف والضوضاء. وتبدو عبارة "أردتُ أن أقوم بهجوم معاكس على سلاح يُستخدم ضدّي، كفلسطيني" مفتاحيّة، حيث أنّ من يُسلب صوته وتحارَب روايته بكلِّ الوسائل والطّرق، وهذا يجسّد حالتنا كفلسطينيين منذ فترة طويلة، يتحوّل من فاقدٍ للقدرة على القول إلى متأملٍّ وشاهد في المشهد السينمائي، أي يتحوّل من ضحيّة إلى شاهد، وفي هذا تحويل لمفهوم الصّمت الذي يأخذ هنا معنى آخرَ وآليّة عمل أخرى.

لذا فقد يبدو الصّمتُ في بعض المَشاهد أنّه ليس سمةً فنيّة لدى البطل بقدر ما هو نتاج عدم قدرة أمام حدثٍ عنيفٍ يجري أمامه. أي كأنّ صمته يجيء من فقدان قدرته على التدخّل فيما يحدث أمامه، وليس لأنّه مُطالب كبطلٍ أن يمارس دوره صامتاً. فما الذي يستطيع البطلُ عمله أمام مشهد حاجز الرام، بين مدينتي رام الله والقدس، عندما يرى الجنود يجبرون الرّكاب الفلسطينيين على الهبوط من سياراتهم، وتعمّد إذلالهم، وممارسة العنف عليهم؟ فقدرات البطل مجازيّة وليست فعليّة على مستوى الأحداث - مثل تفجيره لدبابة بنواة ثمرة برقوق، والذي يبدو مشهداً تخييليّاً أو أمنية أو تعبيراً عن حالة غضب أو حتى موقفاً فكريّا إن شئت أكثر منه حقيقة واقعة- لكنّه يستطيع من خلال تحديقه في المشهد واستغراقه فيه بنظرات مليئة بالمشاعر أن يحوّل الحدث إلى مادة للتأمّل ومسرحاً للإدانة.

لكنّ كلّ ما سبق يقودنا إلى سؤال مُلحّ: بما أنّ حنظلة في الصورة الكاريكاتوريّة والممثّل الصّامت في المشهد السينمائيّ يكتفيان اجمالا بالمشاهدة، المشاهدة الصامتة، فما الذي يجعل حضورهما مختلفاً في كلّ مرّة، بين مشهدٍ وآخر، وبين رسمة وأخرى؟ وما الذي يجعلهما لا يقعان في التكرّار؟ للإجابة على هذا السؤال، لا بدّ من الإقرار أولاً أنّ هذين الشاهديْن ليسا ساكنيْن وإن كانا صامتيْن. فهناك تفاعلٌ حيويٌ بين الشخصيّتين والحدث الذي تجسّده الرسمة أو المشهد السينمائي. فالممثّل الصّامت له حالات تعبير مختلفة ومتعدّدة تعتمد بالأساس على ملامحه ونظراته ولمعان عينيه، فهو قد يرفض، وقد يشفق، ويحبّ، ويخاف، ويودّع، ويحنّ أيضا! لذا فإنّ هذا يجعلنا نفكّر بمستوياتٍ مختلفة من الصّمت في الفيلم، أو نستطيع أن نتحدّث عن أنواع أو أشكال متعددّة منها.

وما يضيفه حنظلة هو تغيّر هيئته، وإن بقي مُدبراً، فقد يرفع يده للأعلى أحياناً، وقد يغيّر موقعه الذي يتجدّد في كلّ رسمة، فمكانه يتغيّر وإن بقي بنفس الحجم غالباً، فيكون في منتصف الصورة أحياناً، وأحياناً أخرى على الطّرف، حسب تركيبة الرسمة نفسها. وهذا يحمل دلالات مختلفة؛ ففكرة إدارة الظهر ذاتها تأخذ كلّ مرّة معنى مغايراً حسب مسافته من الحدث وهيئته وحركات أعضائه. فهو دائماً ما يقول شيئاً، حتى حين نرى يديه معقودتين للخلف ولا نشاهد ملامحه. وحضور الشخصيتيتن الكاريكاتوريّة والسينمائيّة بهذا المعنى يخلق سلسلة أو طبقات من المُشاهدَة، بحيث يصبح المشهد، كما الرسمة، مركّباً وله عدّة طبقات. فهما يُشاهدان المشهد، ونحن نشاهدهما ونشاهد المَشهد أيضاً. وهذا مشترك جوهريّ بين حالتيْ حنظلة والممثّل الصامت، فعلى هذا المستوى هما يقومان بالدوّر الفنيّ ذاته.

وكلا الفنانيْن أيضاً ربطا الصّمتَ بمفهوم المقاومة، كلٌ على طريقته، ومن خلال مدخلٍ وتعريفٍ مختلفٍ للصّمت؛ فهو عند حنظلة مرتبط بالرّفض، وأداة احتجاج. وعند سليمان مرتبط بخلقِ مراكز مبعثرة لزعزعة الثّبات الهشّ. ولدى كليهما هو شاهدٌ: الأوّل بظهرٍ مدبرٍ والثاني وجهاً لوجه! وهما يشتركان أيضاً وعلى وجه الخصوص، في عمليّة اشتقاقٍ فنيٍّ من الذات، أي تخرج شخصياتهما الفنيّة من تحت جلودهما، ويتركانها حيّة تنبض في إطار فنيّ، ويمنحانها صمتاً خلّاقا، حمّالَ معنى وصاحب رؤية.

الصّمتُ عند حنظلة أداة احتجاج، وعند سليمان مرتبط بخلقِ مراكز مبعثرة لزعزعة الثّبات الهشّ

أما على مستوى الاختلاف بينهما، فالشّخصيّة الأولى تولي ظهرها للمُشاهد، والثانية تحدّق فيه وجهاً لوجه. وهذا له معنى ودلالة على درجة من التباين، بحيث أن وضعيّة الشّاهد في الحالة الثانية تأخذ موقعاً مباشراً، كأنّها مواجهة للآخر وللحدث. وهذا بالذّات ما يميّز حضور شخصيّة الممثّل الصّامت بالنسبة إلى حنظلة. وشخصيّة هذا الأخير دائمة لا تتغيّر، فيظلّ على سنّ العاشرة من عمره إلى الأبد، لكن شخصيّة الممثّل الصّامت تتغيّر، بالمعنى الذي يجعلنا نرى آثارَ مرور الزَّمن على وجه الشخصيّة، وهذا بحدّ ذاته يكسر فكرة الثبات. بالإضافة لذلك فإنّ عالم حنظلة هو المخيّم والقرية والمدينة العربيّة، بينما الممثّل الصامت فإنه يتنقل بين مدن العالم ويحيى سياقات خارج الوجود الفلسطيني أو حتى العربي، وهذا ما يوسّع من آفاقه.

لكن يجدر التذكير هنا، إلى أنّ أيّ مقارنة حرفيّة بين عمليْن من حقليْن فنّييْن مختلفيْن لا تخلو من المجازفة والتسرّع، فاختلاف الأدوات السينمائيّة عن أدوات فنّ الكاريكاتور يجعل من عمليّة الإنتاج الفنيّ لكلّ منهما مختلفة بالضرورة. فالسينما تمتلك أدوات فنيّة أكثر تعقيداً، ولها بنيّة فنيّة شديدة التركيب مقارنة بالرسمة الكاريكاتوريّة التي تمتاز ببساطة أدواتها، وسرعة الإنتاج، وربما أحياناً عفويّة التكوين، وكونها بالأساس عملاً فرديّاً عكس الأعمال السينمائيّة التي هي عمل جماعيّ حتى لو كان المخرج هو نفسه الممثّل، وهو نفسه البطل أيضاً.

فهناك التصوير والمونتاج والموسيقى وكلّ ما يدخل في خلق عملٍ سينمائيٍ. لذا فنحن هنا في صدد مقارنة بين شخصيتين من شكليْن فنيّين مختلفيْن أساساً، تتقاطعان في الرؤية في بعض الجوانب، وتضيف أحدهما على الأخرى بحكم تراكم الخبرة والإبداع، وتقدّم الزمن في جوانب أخرى.

وأخيراً، وبالإضافة إلى ذلك، لا أعتقد أنّ ارتكاز شخصيّتين فنيّتين مركزيتين في الفنّ الفلسطيني المعاصر على الصّمت جاء بالصدفة. ولابدّ أن يكون لذلك دلالة ما، فهو ليس فقط نتاجاً لتوجهّات فنيّة خاصة لدى كلا الفنانيْن، بل أيضاً له علاقة بسياق تاريخي وبواقع سياسي معاصر، يختار حنظلة أن يدير له ظهره احتجاجاً عليه، ومقاومة أمامه، ويختار الممثّل السينمائيّ أن يواجهَهُ صامتاً، ليعرّي عنفه وعبثيته، ويجعلنا حتى نسخر منه!

رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.

لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.