لحى مخيفة تطاردنا داخل مبنى كبير. أطفال يصرخون فزعاً. الصيد كان وفيراً. تهرب الفتيات بين قطع الأثاث، ويحاولن الاختباء في المراحيض من هاتكي الأعراض. كلها محاولات خائبة. عن نفسي، توقفت عن الركض، واكتفيت ببقائي بجانب حوض الاستحمام، منتظرة دوري.

"هذا الوشم"، أشار أحدهم إلى الاسم المكتوب على ذراعي الأيمن، قبل أن يكمل، "يجب أن تنزعيه". "لا أحد هنا يسطتيع إزالته"، أجبت بخوف، فقالوا لي: "أنت مَن ستنزعينه بيديك".

ناولني أحدهم شفرة حادة. الابتسامة العريضة على وجهه أوحت لي بأن انتزاع الوشم سيكون في غاية البساطة. "أحفري فقط عميقاً داخل جلدك حتى يتلاشى"، قال.

سخرية القدر جعلتني مجبرة على الاختيار بين أخذ الشفرة أو الرفض ومواجهة عقابهم. لم تمر ثوان معدودة حتى أخذت الشفرة من يده. تعاظمت جميع الأصوات وتحولت إلى صراخ. اختبرت النصل على بشرتي. ترددت أكثر من مرة قبل الضغط عليها، لكني آثرت غرس الشفرة داخل جلدي قبل أن يغرسوا سكيناً في عنقي.

قطرات دم شحيحة خرجت من تحت جلدي. لعلّ الخوف جعل جسدي يتفاعل على غير طبيعته. بحركات قليلة مترددة، إلى اليمين وإلى اليسار، تلاشى اسم زوجي عن ذراعي ببطء، وغرق مروان خليل في دمائي.

عودة إلى الوراء

"ليلى تعلو"، نادتي فتاة من عائلتي من الغرفة المجاورة، قبل أن تسألني إذا ما كنت قد رأيت الفيديو المنتشر مؤخراً على فيسبوك. رجل بعباءة سوداء يصعد درجات منبر مسجد الموصل في العراق. يعتليه وينظر إلى جموع المستكينين خوفاً، ثم يقول لهم: "لقد وليت عليكم". قالها المدعو أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش، في مايو 2014، مفتتحاً صفحة مظلمة.

كنت أعلم أن داعش موجود في العراق. هذا أمر لا يخفى على القاصي والداني. ولكن المسؤولين في سنجار، وهي مدينة تقع في غرب محافظة نينوى على جبل سنجار، وتبعد عن الموصل 80 كيلومتراً، أصروا على أن التنظيم الإرهابي الصاعد نجمه حديثاً، بعيد كل البعد عنّا، ولا داعي للقلق.

بعد فيديو البغدادي الشهير بثلاثة أشهر، بدأ القتال يحتد في المدن القريبة من سنجار، حيث أسكن مع عائلتي الإيزيدية. وفي الثاني من أغسطس، دخل أصحاب العباءات المظلمة قريتي.

في ذلك اليوم، انتشرت روايات عن أن سيارات الدواعش تحمل جنوداً يسبون النساء ويقتلون الرجال، ما جعلنا نشعر بالخطر.

دوت أصوات أزيز الرصاص في سنجار، وبينما هرول الجميع، احتضنت طفليّ الاثنين، وركضت بهما مع عائلتي وعائلة زوجي (19 فرداً) واتجهنا بعيداً نحو جبل سنجار.

طاردنا بعض الدواعش وتمكنوا من اللحاق بنا. لم يستوعب عقلي أنني أصبحت مع عائلتي في مطاردة أشبه بأفلام هوليوود، حتى شهر داعشي فوهة بندقيته تجاه جارنا، وضغط على الزناد ليصنع ثقباً عميقاً داخل رأسه. حينها، استفقت وأدركت أن ما يحدث حقيقة وليس وهماً تتراءى خيالاته على شاشة زجاجية.

مشاهد مريعة لعمليات قتل وتصفية على الملأ. سحق للأبدان، وسط صيحات فخر وتكبيرات.

لم يطل الأمر كثيراً حتى أنزلنا مقاتلو التنظيم الإرهابي مع عائلتي أسفل جبل سنجار، لنجد العديد من السيارات المفقودة الهوية، بعدما هرب أهلها وتركوها خوفاً من كابوس الوشاح الأسود.

استغل داعش نزوح الأهالي، واستولى على سياراتهم. دفعونا واحداً تلو الآخر داخل سيارة إسعاف ونقلونا إلى دائرة الأحوال الخاصة في سنجار، والتي لقبونها بـ"نبوس".

هناك، حشرنا بالعشرات، وأبعدوني عن زوجي، بعدما فصلوا الرجال عن النساء، ووضعوهم في إحدى قاعات "نبوس"، بينما حبست السيدات في مكان أشبه بحوش كبير.

بقيت مع نساء عائلتي داخل "الحوش"، حتى الساعة الثامنة مساءً، ومن بعدها نقلونا إلى مدينة "قادة بعل" بصحبة طفلي، ولكن بدون زوجي.

كنت أستطيع سماع طقطقة أسنان الفتيات والنساء من شدة الخوف. وضعونا في مكان أشبه بسجن، بانتظار مصير مذل سنجبر فيه على الرقص أسفل خصى الدواعش.

لم يطل الأمر كثيراً. دخل رجل السجن ونادى على بعض الفتيات والسيدات المتزوجات، لينقلوهن إلى مكان لا أعلم أين، ولكن بعض الهامسات أكدن أن الفتيات سيعاملن كسبايا.

تكرر المشهد السابق كثيراً أمام عيني، وبقيت أراقب الفتيات يرحلن واحدة تلو الأخرى، منتظرة المصير المؤلم، حتى سمعت داعشي يناديني.

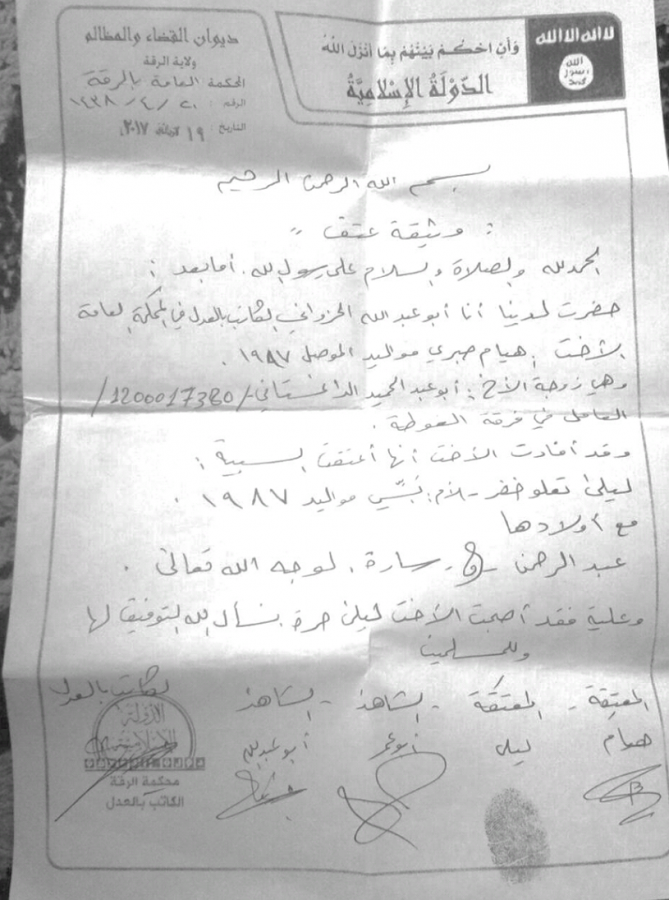

قادوني إلى سجن بادوش في الموصل، وبقيت هناك ثمانية أشهر قبل أن يرسلوني إلى سوريا، تحديداً إلى مدينة الرقة. هناك مكثت 40 يوماً في سجن لم يكن سجناً بالمعنى الدقيق للكلمة بل كان قبواً كبيراً، تحت الأرض، بدأت فيه مرحلة جديدة من المأساة.

لم أحتج إلى وقت كبير لاستكشف هذا العالم الجديد. الطعام كان شحيحاً للغاية، لأن الأولوية للمقاتلين، بينما نحن "الكفار" الذين رفضوا الدخول في الإسلام لا مانع من تجويعنا.

ولكن ما توالى كان أعظم، فالدواعش لم يتركوا فتاة إلا واغتصبوها، حتى أن بعضهم لجأ إلى حيلة تخدير بعض ضحاياه كي لا يقاومن.

الأوضاع داخل القبو كانت صعبة للغاية. تعرضت هناك للكثير من الضرب والتعذيب، ما جعلني أعيش أياماً مؤلمة.

كانوا يختارون كل يوم نساء لإرسالهن كهدايا إلى مقاتلي التنظيم الإرهابي، ما جعلنا نهرب ونحاول الاختباء منهم. ولكن إلى أين؟ كنت أهرب مثل السيدات والفتيات بين أرجاء المبنى الضخم خوفاً من أن يقع الاختيار عليّ. ولكن في إحدى الليالي، عثروا عليّ وأخبروني أنه عليّ نزع اسم مروان خليل الموشوم على ذراعي الأيمن.

في فراش الدواعش

أخيراً، وقع عليّ الدور لأكون سبية. أهدوني إلى أبو أنس: أمير داعشي من الموصل، وجه أصفر ملامحه تكشف عن سنه الكبير، عيون خضراء مخيفة، ولحية ضخمة تدل على انتمائه إلى الجماعة. هكذا بدا الأمير الداعشي الأربعيني، أبو أنس (اسم حركي) عندما نقلوني للعيش معه في منزله في الرقة.

"هذا الشيء حلال لنا"، يردد الدواعش، لتبرير اغتصابهم لنا، وهو ما حدث مع كل شخص نقلت للعيش معه بدون إرادتي.

"’هذا الوشم’، أشار أحدهم إلى الاسم المكتوب على ذراعي الأيمن، قبل أن يكمل، ‘يجب أن تنزعيه’. ‘لا أحد هنا يسطتيع إزالته’، أجبت بخوف، فقالوا لي: ‘أنت مَن ستنزعينه بيديك’، وناولني أحدهم شفرة حادة"... قصة الناجية الإيزيدية ليلى تعلو

"كل بضعة أيام، كنت أنقل إلى فراش داعشي جديد، إلى أن أتى اليوم الذي وقفت فيه في سوق يعرضون فيه السبايا بملابس نوم خفيفة. أصبحنا عندهم مجرد سلعة، سعرها مرهون بمقدار ما تستثيرهم أجسادنا المكشوفة"... قصة الناجية الإيزيدية ليلى تعلو

كنت منهكة القوى وخائفة عندما انتقلت للعيش مع أبو أنس، ولكن تهديداتهم بسبي طفلتي التي لم تبلغ من العمر عامها الثالث، جعلتني أنصاع لمطالبهم.

بقيت مع أبو أنس لمدة ثلاثة أيام، ثم أهداني إلى داعشي آخر من الموصل يدعى سيف، ونقلت بعدها إلى عبد الله الهاشمي من بغداد، وبعدها إلى أبو جهاد، وبدوره أعطاني لأبو حمزة الجزراوي من السعودية، ثم أبو جعفر...

لا تختلف المعاملة بين داعشي وآخر. كلهم يعتقدون أنهم مؤمنون ومجهادون يسعون إلى تحرير العالم من الكفار الإيزيديين الذين يشكلون خطراً على الإسلام والبشرية، رغم أن رائحة الدماء تفوح من وشاحاتهم السوداء، بينما يصدر منا نحن الخوف والرهبة.

"أنتم كفار"، كانت كلمة السر التي تبيح لأي داعشي نقلت للعيش معه في اغتصابي، وضربي. لم يصنفنا الدواعش من أهل الكتاب، وبالتالي لا نستطيع المطالبة بأي حق.

عندما كنت أتذكر زوجي وأشتاق إليه وأرفض أن يعتليني الداعشي، كنت أجد وابلاً من الضربات تنهال على جسدي ووجهي.

عاملونا كخادمات، وفرضوا علينا الصلاة والصوم، وقيّدوا حركتنا، فكنا لا نستطيع الخروج من المنزل، لأن السبايا لا حق لهن وحلال معاملتنا وأطفالنا كالعبيد.

لم يكن هناك مهرب من ذلك الوضع المأساوي، وزادت الأمور رعباً بدرجة كادت تصيبني بالجنون، عندما هددوني ببيع طفلتي كسبية في السوق، هي التي لم يكن عمرها يتجاوز الثلاث سنوات. كيف لتلك الكائنات البشعة أن تفكر في عرض مَن لم لا تعرف نطق أحرف اسمها للبيع؟ وكيف لها أن تتحمل أن يخترق الداعشي جسدها؟

"أولاد الكفار"، كانوا ينادون أطفالنا، ولم أكن احتمل تلك الفكرة. هذان الصغيران يستحقان اللعب بأغصان الزيتون، لا أن يرتديا وشاحاً طويلاً ويرسلا إلى دورات شرعية إجبارية يتعلمان فيها القتال والقرآن!

كان هاجسي الدائم أن مصيراً بائساً ينتظر طفلتي إذا ما بقينا طويلاً في قبضة تنظيم داعش الإرهابي، لكنني كنت محض سبية، لا أملك من أمري شيئاً.

في سوق السبايا

ضقت ذرعاً من تدهور الأوضاع من سيئ إلى أسوأ. كل بضعة أيام أنقل إلى فراش داعشي جديد، إلى أن أتى اليوم الذي وقفت فيه في سوق يعرضون فيه السبايا بملابس نوم خفيفة.

في السوق كانت هنا كثيرات من الإيزيديات شبه العاريات. أصبحنا عندهم مجرد سلعة، سعرها مرهون بمقدار ما تستثيرهم أجسادنا المكشوفة.

مَن باعني في السوق هو إرهابي من بغداد، عرضني بملابس مكشوفة. كان قانون البيع يقتضي بأنه كلما تكشفنا أكثر كلما زاد سعرنا.

بقيت مع الداعشي الأخير الذي اشتراني، أبو هاجر، وهو سعودي الجنسية، شهراً كاملاً حتى استطعت الهرب. لم يكن الأمر سهلاً أبداً، ولولا هاتف صديقتي الذي أنقذني، ربما بقيت إلى آخر العمر بين قبضاتهم.

خلال ثلات سنوات نقلت من داعشي إلى آخر، تعرفت على سيدات إيزيديات كثيرات، وصادقت بعضهن، فكثيراً ما كنا نقيم في منازل مشتركة مع زوجات دواعش آخرين، وكنا نلتقي قليلاً في أوقات نادرة داخل البيت.

لحسن الحظ، استطاعت آخر صديقة تعرفت عليها الحصول على هاتف، وكان عقلي رغم كل المآسي التي مررت بها، يتذكر رقم أخي بدقة.

الخروج مغامرة أخرى لا تقل خطورة أبداً عما عشناه مع الدواعش، فلا سبيل لأحد منا إلى الهرب سوى بالاتفاق مع إحدى الجماعات المختصة بتهريب النساء، وهذا ما فعله أخي الذي تواصل مع مكتب المخطوفات التابع للحكومة الكردية.

تولى المهرّبون شرائي من أبو هاجر بـ7500 دولار مقابل منحي صك حريتي، ثم أخرجوني من الرقة إلى كوباني مقابل 2000 دولار. كانت لهم أساليبهم، ويحفظون طرق سوريا عن ظهر قلب، ويعرفون جيداً كيف يتخفون عن أعين الدواعش. ومن هنالك، تولى مكتب الناجيات والمختطفات باقي المهمة.

في التاسع من أبريل 2017، تنفست الحرية، لكن فرحتي لم تكتمل بعد. فحتى الآن، أنا لا أعرف أيّة معلومة عن زوجي. هل هو حي؟ ميت؟ أسير؟ لا أعرف عنه شيئاً.

بدأت بالنشاط في مجال الدفاع عن القضية الإيزيدية، وخاصة الناجين والناجيات من سجون داعش الإرهابي، وأعمل على حث المنظمات الدولية على تقديم المساعدة والدعم المادي والمعنوي والنفسي لهم.

تجربتي القاسية منحتني الشجاعة للاستمرار والدفاع عن قضيتي. أعيش حالياً في مجمع شاريا القريب من محافظة دهوك. سأتمسك بقضيتي ورسالتي الإنسانية.

كتب هذه الشهادة محمد عطايا بناءً على مقابلة مع ليلى تعلو.

رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.

لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.