في إطار استعداداتهم لِلتحصُّن من غزو أهل مكة وأحزابهم، كان المسلمون يُسابقون الزمن لإتمام حفر خندقٍ حول المدينة يحميها من الخطر المُحدق الذي يقترب منها، وبينما هم غارقون في العرق والغبار اعترضتهم صخرة شديدة الصلادة فشلوا في التعامل معها و"تكسّرت معاولهم عليها".

فلجؤوا إلى الرسول الذي رفع عليها معوله وضربها ثلاث مرات وفتَّتها تماماً، مع الضربتين الأولى والثالثة وَعَد المؤمنين بمفاتيح الشام واليمن، أما في الثانية فبشّرهم قائلاً "والله إني لأبصر قصر المدائن الأبيض، هذا إيوان كسرى، مكان ملكه"، فكبّر المسلمون وهم يُمنون أنفسهم بمغنمٍ عظيم.

INSIDE_IwanKesra2

INSIDE_IwanKesra2

عقب صلح الحديبية أرسل النبي عدداً من الرسائل لكافة زعماء المناطق المجاورة له، يروي الطبري أن جميعهم تأدبوا في استقبال كتاب النبي إلا كسرى الذي ما أن قُرئت عليه الرسالة حتى مزّقها، لم يكتفِ بذلك وإنما بعث لعامِله في اليمن بأن يرسل إلى النبي يطالبه بالمثول بين يدي كِسرى في الحال، وهو تصرُّف ليس بالغريب على آمِر فارس، في ظل الاقتناع وقتها بأنه تجري في عروقه "دماء إلهية"، فلقد جاء ضمن آثار كسرى شابور بن أردشير رسالة وصف نفسه فيها بأنه "القائم بين الآلهة" و"المنتسب إلى الله".

في عصور الجاهليّة وبدايات الإسلام، وبينما كان العرب غارقون في حياة البداوة كان الفرس في أوج مجدهم، وأسَّسوا دولة عظمى زاحمَتْ الروم على حُكم العالم (224- 651م)، فيما بقي أهل الجزيرة مجرد جيران بسطاء لها غاية ما يطمعون فيه أن يسطوا على إحدى قوافلها غدراً أو يأمنوا شرّ جيوشها الجرّارة بصلحٍ أو بجزية.

تسرَّبت بعض ثقافة الإمبراطوريّة إلى أهل الجزيرة، دينياً انتشرت "المجوسيّة" بعددٍ من الأصقاع وأقيمت البيوت لعبادة النار، وثقافياً بلغ تأثر العرب بها أن حاول يوماً أحد وجهاء مكة وهو النضر بن الحارث مجاراة القرآن بروائع الأدب الفارسي، فقال لأهل الحرم: "يُحدّثكم محمد بأخبار عاد وثمود وأنا أحسن حديثاً منهُ، هلمّوا أحدثكم بأخبار رستم واسفنديار والأكاسرة"، وقيل إن هذه الواقعة كانت سبباً لنزول آية "ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضلّ عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزواً أولئك لهم عذاب مهين".

أما عسكرياً فقد خضعت مناطق عربيّة لاحتلال فارسي مباشر كـ"اليمن" و"البحرين" و"هجر"، فيما أقيمت إمارة كـ"الحيرة" العربيّة بأمر من حكّام فارس وظلّت تدين لهم بالولاء حتى فتحها خالد بن الوليد، الأمر لم يخلُ من محاولات تمرُّد عربيّة بالطبع، كانت قليلة لذا كان صيتها كبيراً، ومن هنا نلمس مدى صدى معركتي "يوم ذي قار" و"يوم الصفقة" بالتراث الجاهلي، فيكفي أنهما يومان نجح البدو أخيراً فيهما بإعلان العصيان بوجه الأكاسرة العِظام الذين ظلَّ اتساع مُلكهم وعَظَمة إيوانهم مضرباً للأمثال.

يقول كتاب "موجز المعارف الإسلاميّة"، إن العرب منحوا كلَّ مَن حَكم فارس من الأسرة الساسانيّة لقب "كِسرى" وهو مالم يكن حقيقة واقعة، إلا أن كلمتي "كسرى" و"فرس" ظلتا متلازمتين معاً، أسموا المناطق التي كانت خاضعة لحُكمِه في العراق بـ"أرض كِسرى"، ولطالما نظروا له بخليط من مشاعر الإعجاب والرهبة والخوف، فتعدَّدت أحاديثهم عن "مدائن كسرى" و"إيوان كسرى"، و"خندق كسرى" و"تاج كسرى" وخزائنه وأبسطته وسيفه ودرعه، وكأن حاجاته هي الغاية القصوى التي يجب أن يحلم بها كل إنسان طموح. INSIDE_IwanKesra3

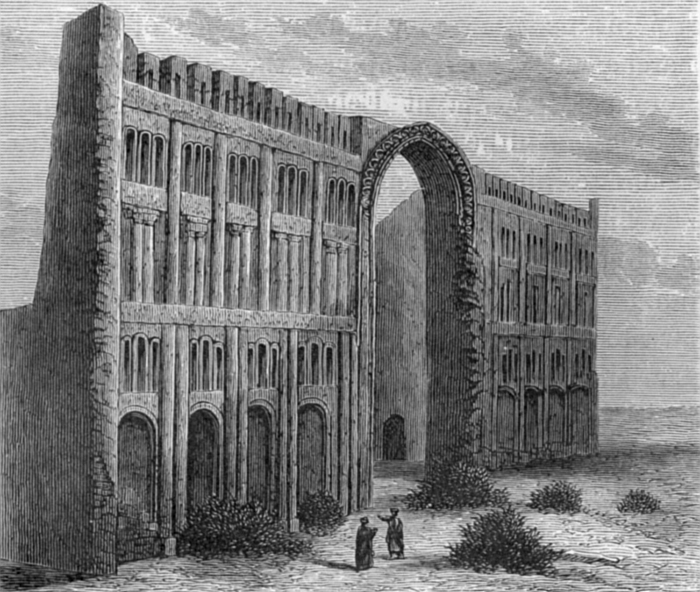

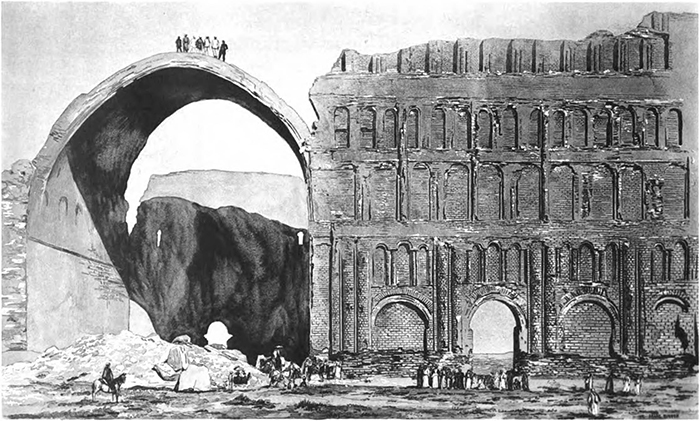

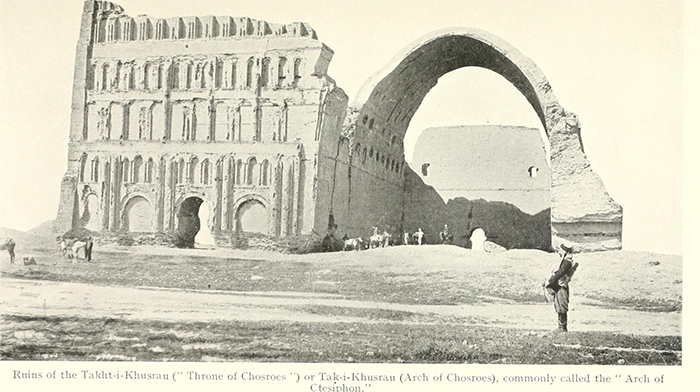

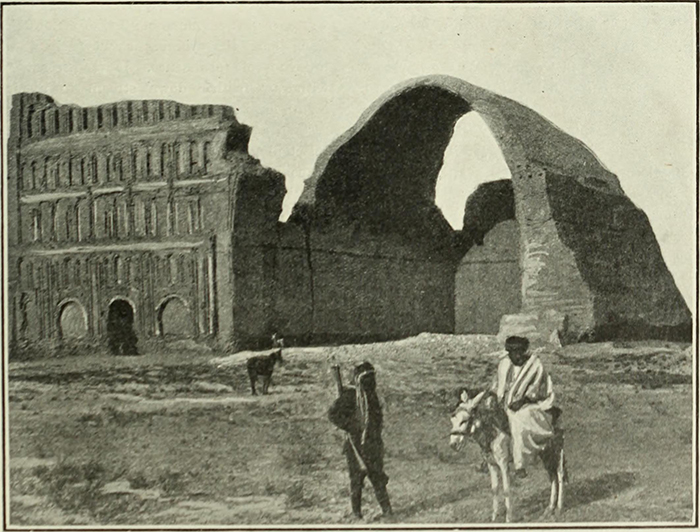

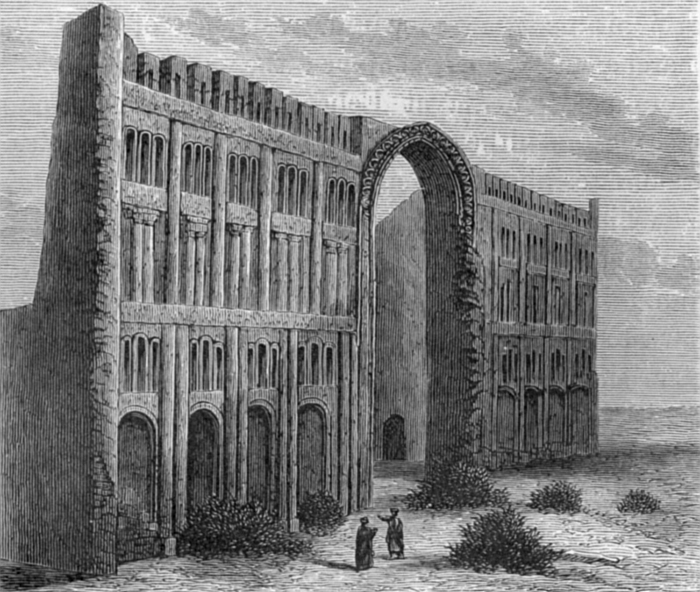

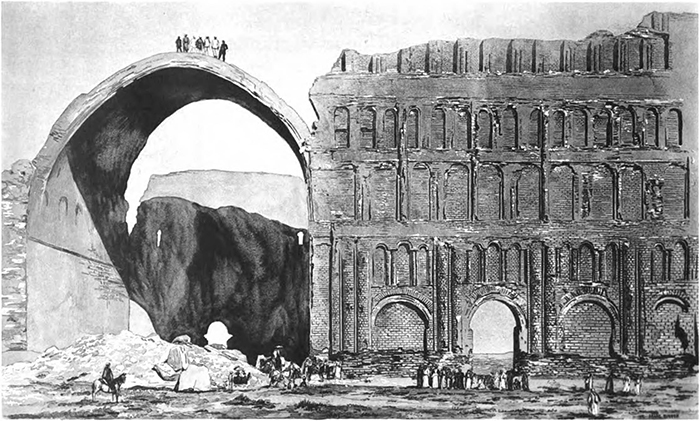

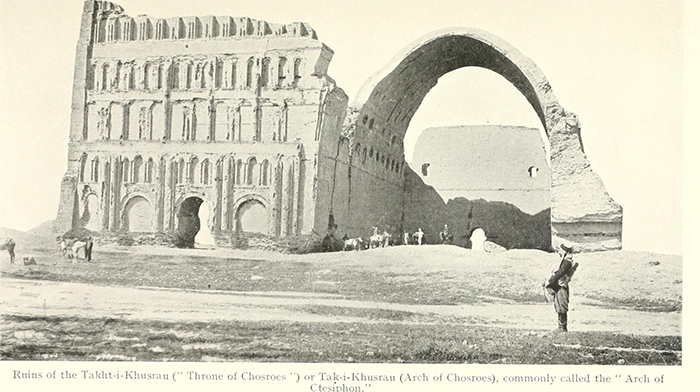

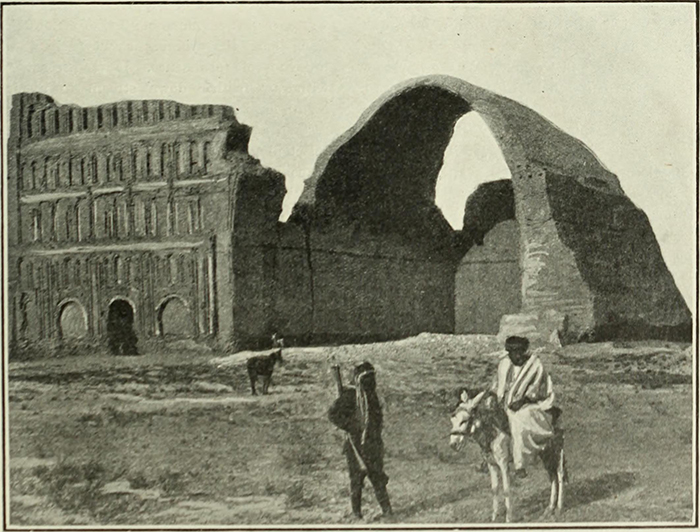

اختلفت الأقاويل بحق الباني الأوّل للإيوان، لكنه على أرجح التفسيرات سابور الأول بن هرمز الشهير بـ"ذي الأكتاف" (241- 272م)، أما عن مدينة المدائن العظيمة نفسها فلم يكن لها حظّ طويل من العُمر رغم ما بلغته من مجد، خلّده الخطيب البغدادي في كتابه "تاريخ بغداد": "بها آثار عظيمة وأبنية قديمة منها الإيوان العجيب الشأن، لم أرَ في معناه أحسن منه صنعة ولا أعجب منه عملاً".

INSIDE_IwanKesra3

اختلفت الأقاويل بحق الباني الأوّل للإيوان، لكنه على أرجح التفسيرات سابور الأول بن هرمز الشهير بـ"ذي الأكتاف" (241- 272م)، أما عن مدينة المدائن العظيمة نفسها فلم يكن لها حظّ طويل من العُمر رغم ما بلغته من مجد، خلّده الخطيب البغدادي في كتابه "تاريخ بغداد": "بها آثار عظيمة وأبنية قديمة منها الإيوان العجيب الشأن، لم أرَ في معناه أحسن منه صنعة ولا أعجب منه عملاً".

إلا أن الخليفة العباسي المنصور فور أن أنشأ مدينته الأعجوبة "بغداد" حتى اقتنصت تهافُت الناس عليها وهجروا المدائن فصارت معظم عماراتها خاوية وقصورها مُقفرة، وتقلّص حجمها حتى أن ياقوت الحموي حين زارها حكى بأنه لم يجد متبقياً منها إلا قرية صغيرة تبعد عن بغداد 6 فراسخ تأوي ضريح سلمان الفارسي وتلقبت بِاسمه فيقال لها "سلمان باك" أي سليمان المطهر، وتقع على مقربة من هذه القرية إيوان كسرى، أو طاق كسرى ما يسمّيه صانعوه الفرس في كتبهم.

يحكي الأديب كاظم المظفر في مقاله "إيوان كسرى"، أن صاحب البناء الفريد "سابور" اتخذ من المدائن عاصمة له وسكن فيها بعدما بنى "الإيوان" لهذا السبب وهي عملية استغرقت أكثر من 20 عاماً، لكنه توفي قبل أن يُتمّ بناه فأكمله بعده الحاكم الشهير كسرى أنوشروان، وأدخل عليه محسّنات كثيرة واعتنى بزخرفته ونقوشه، كما نصب فيه عدداً من التماثيل حتى أتمّه فنُسب بِاسمه في التاريخ.

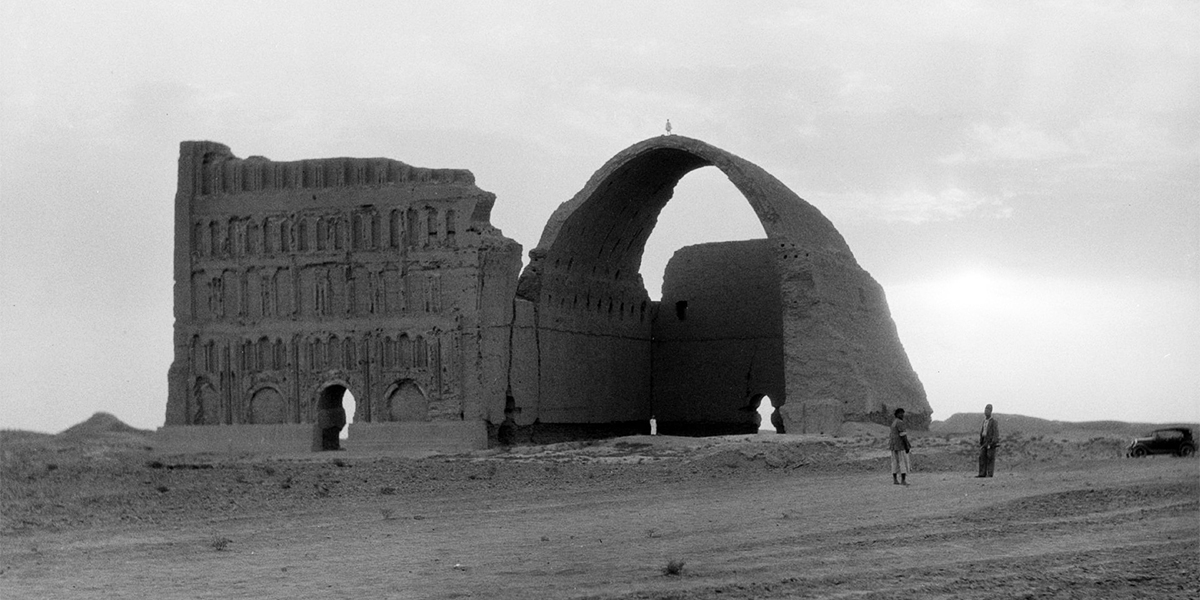

أقيم البناء من طوب الآجرّ كجزءٍ من القصر الإمبراطوري، وكان هو المدخل لغرفة العرش، تتراوح سماكة جدرانه بين متر واحد و7 أمتار في بعض المواضع، تميل أحجاره 18 درجة عمودياً بشكل يمنحها المنظر المقوّس البديع الذي لا تزال بقاياه صامدة حتى الآن.

ويضيف متحف متروبوليتان الأمريكي الذي نظّم رحلات استكشاف وترميم حول "الطاق"، أن الأثر الفارسي يبلغ طوله 35 متراً، وأنه يُعدّ أكبر بناء مُقبَّب في العالم لا يعتمد على أي أعمدة، ويبلغ عُمق ممرّاته الداخليّة 44 متراً، كانت جدرانها مزيّنة بالفسيفساء والزجاج الملوّن، كما كانت أرضه مكسوّة بسجّاد فخم مُطرّز بالأحجار الكريمة.

ويتبع أن بعض المصادر التاريخيّة أكدت أن هذه الفسيفساء جسّدت بعض اللحظات الهامّة للساسانيين، مثل نجاح جيوشهم في اقتناص مدينة أنطاكية من البيزنطيين. وهو ما خلّده الشاعر البحتري في شِعره الشهير عن الإيوان، بعدما رأى الصور الظافرة "المُسيفسة"، قال:

وإذا ما رأيت صورة أنط كية ارتعت بين روم وفرس والمنايا مواثل وأنوشر وان يزجي الصفوف تحت الدرفس

وذلك بعدما زاره وانبهر بما رآه وعبّر عنه في قصيدة شهيرة قال بها "لَيسَ يُدرَى: أصُنْعُ إنْسٍ لجنٍّ ... سَكَنوهُ أمْ صُنعُ جنٍّ لإنْسِ"، لم يضارعها في الشهرة إلا "نونية" الشاعر الفارسي أفضل الدين الخاقاني، التي غلّفها الحنين لماضي أجداده التليد، ترجمها الدكتور عبدالوهاب عزام بكتابه "في الأدب الشرقي" فقالت:

"ذلك الإيوان الذي نقشت خدود الرجال على تراب عتبته جداراً من الدمى والصور. وتلك هي السدّة التي كان يقف بها ملوك الديلم وبابل، والهند والتركستان".

يمنحنا ثلاثة باحثين إيرانيين صورة تخيليّة أكثر توسعاً لما كان عليه البناء قديماً في أطروحتهم التي أجازها مركز بحثي معني بالعلوم مقرّه في بنغلاديش، بأن الإيوان يصل ارتفاعه إلى 27 متراً وعبره كان الزائر يستطيع دخول المنطقة الرئيسيّة من البناء وهو قاعة المُلك الساسانيّة العامّة.

ويحكي أوسكار رويتير أحد أقدم المستكشفين الذين فحصوا الأثر أن تصميم الإيوان يختلف تماماً عما اعتاد عليه الفرس في القصور الفارهة بـ"فيروز آباد" و"سارتفيستان" و"دامغان"، كما يختلف أيضاً عن القصور التي تحيط بها شرفات واسعة، ولكنه يتماشى بشكل ما مع النسق المعماري لقاعة المحكمة العامة الملكيّة الساسانيّة، ولكن بمرور الزمن تمّ هدم جميع أجزاء القصر الأخرى.

INSIDE_IwanKesra

يقول الدكتور عبد الوهاب عزام في مقاله "إيوان كسرى بين التاريخ والشعر"، إن "الطاق" وجناحان من البناء نجحا في الصمود 100 عام، إلا أن الجناح الشمالي تهدّم عام 1888م بسبب فيضان عاصف، والظاهر من فحص الجدران أن القصر كان من 3 طوابق.

ويضيف "عزام" أن بعض المؤرّخين خلطوا بين الإيوان والقصر الأبيض وهو بناء عظيم آخر كان في المدينة هدمه الخليفة العباسي المكتفي بالله عام 290هـ لبناء قصره "التاج".

INSIDE_IwanKesra

يقول الدكتور عبد الوهاب عزام في مقاله "إيوان كسرى بين التاريخ والشعر"، إن "الطاق" وجناحان من البناء نجحا في الصمود 100 عام، إلا أن الجناح الشمالي تهدّم عام 1888م بسبب فيضان عاصف، والظاهر من فحص الجدران أن القصر كان من 3 طوابق.

ويضيف "عزام" أن بعض المؤرّخين خلطوا بين الإيوان والقصر الأبيض وهو بناء عظيم آخر كان في المدينة هدمه الخليفة العباسي المكتفي بالله عام 290هـ لبناء قصره "التاج".

لم تكن غزوة الخندق أول مناسبة ربطت بين اسم الرسول وبناء الفُرس العجيب، وإنما حرصت عشرات كتب السيرة، أشهرها "البداية والنهاية" لابن كثير على إثبات أن الإيوان "ارتجس" ليلة ميلاد النبي وسقطت منه 14 شرفة، وهي واقعة احتفى بها مسلمون كُثر، يقول الشاعر: (لمولده إيوان كسرى تشقّقت ... مبانيه وانحطّت عليه شؤونه / لمولده خرّت على شرفاته ... فلا شرف للفرس يبقى حصينه).

فيما دخل "البوصيري" على الخط بقوله (وتداعى إيوان كسرى ولولا ... آية منك ما تداعى البناء)، وعلى الرغم من هذا فإن عدداً معتبراً من الفقهاء ضعّفوا هذه الرواية معتبرين إياها من ضمن الآثار الضعيفة، مثل الشيخ محمد الغزالي الذي اعتبر في كتابه "فقه السيرة"، أنها "تعبير غلط عن فكرة صحيحة"، موضحاً بأن ميلاد الرسول كان إيذاناً بزوال الظلم، فلما أحب الناس تصوير هذه الحقيقة تخيّلوا هذه الإرهاصات وأحدثوا لها هذه الروايات الواهية.

يروي "النويري" بكتابه "نهاية الأرب في فنون الأدب"، أنه في شهر صفر من العام 16هـ نجح سعد بني أبي وقاص في دخول "المدائن" بجيشه، وكان أول فِعله أن دخل الإيوان وهو يقرأ "كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ. وَزُرُوعٍ وَمَقامٍ كَرِيمٍ. وَنَعْمَةٍ كانُوا فِيها فاكِهِينَ. كَذلِكَ وَأَوْرَثْناها قَوْماً آخَرِينَ" (الدخان 25: 28) وأدّى فيه صلاة الفتح 8 ركعات وحده لأنها لا تُصلَّى جماعة.

كانت كمية الكنوز المخبّأة في مقرّ حُكم عظماء الفرس فوق الوصف، فيكفي لتخيّل حجمها أنه لمّا أحرق جيش المسلمين ستر باب الإيوان أخرجوا منه وحده ألف ألف (مليون) مِثقال من الذهب، كما يُروى أن سعداً جمع كل ما وجده في الإيوان من ذهب وجواهر، بما فيها تاج كسرى ولوازمه ووضعها في أشولة أمّن عليها أعرابي أخذها للمدينة حيث يقبع الخليفة المظفّر عمر بن الخطاب، الذي ما أن رأى حجم الغنائم وعدم مساس الأعرابي بها حتى قال متأثراً "إن قوماً أدّوا هذا لأمناء"، ثم انتقى منها السوار والتاج منحهما للصحابي سراقة بن مالك الكناني مِصداقاً لما بشّره به الرسول من قبل بأنهما سيكونان له ذات يوم.

كما يُروى عن السائب بن الأقرع، أنه بينما كان جالساً في الإيوان تتبع إشارة تمثال لأحد المواضع فحفر به واستخرج منه كنزاً عظيماً، سأل الخليفة عُمر عمّا يفعل به فأجابه "اقسمه بين المسلمين".

INSIDE_IwanKesra1

INSIDE_IwanKesra1

INSIDE_IwanKesra2

INSIDE_IwanKesra2 جيران الفرس

جاء ضمن آثار كسرى شابور بن أردشير رسالة وصف نفسه فيها بأنه "القائم بين الآلهة" و"المنتسب إلى الله"

عقب صلح الحديبية أرسل النبي عدداً من الرسائل لكافة زعماء المناطق المجاورة له، يروي الطبري أن جميعهم تأدبوا في استقبال كتاب النبي إلا كسرى الذي ما أن قُرئت عليه الرسالة حتى مزّقها، لم يكتفِ بذلك وإنما بعث لعامِله في اليمن بأن يرسل إلى النبي يطالبه بالمثول بين يدي كِسرى في الحال، وهو تصرُّف ليس بالغريب على آمِر فارس، في ظل الاقتناع وقتها بأنه تجري في عروقه "دماء إلهية"، فلقد جاء ضمن آثار كسرى شابور بن أردشير رسالة وصف نفسه فيها بأنه "القائم بين الآلهة" و"المنتسب إلى الله".

في عصور الجاهليّة وبدايات الإسلام، وبينما كان العرب غارقون في حياة البداوة كان الفرس في أوج مجدهم، وأسَّسوا دولة عظمى زاحمَتْ الروم على حُكم العالم (224- 651م)، فيما بقي أهل الجزيرة مجرد جيران بسطاء لها غاية ما يطمعون فيه أن يسطوا على إحدى قوافلها غدراً أو يأمنوا شرّ جيوشها الجرّارة بصلحٍ أو بجزية.

ثقافياً بلغ تأثر العرب بالثقافة الفارسية أن حاول يوماً أحد وجهاء مكة وهو النضر بن الحارث مجاراة القرآن بروائع الأدب الفارسي، فقال لأهل الحرم: "يُحدّثكم محمد بأخبار عاد وثمود وأنا أحسن حديثاً منهُ، هلمّوا أحدثكم بأخبار رستم واسفنديار والأكاسرة"

تسرَّبت بعض ثقافة الإمبراطوريّة إلى أهل الجزيرة، دينياً انتشرت "المجوسيّة" بعددٍ من الأصقاع وأقيمت البيوت لعبادة النار، وثقافياً بلغ تأثر العرب بها أن حاول يوماً أحد وجهاء مكة وهو النضر بن الحارث مجاراة القرآن بروائع الأدب الفارسي، فقال لأهل الحرم: "يُحدّثكم محمد بأخبار عاد وثمود وأنا أحسن حديثاً منهُ، هلمّوا أحدثكم بأخبار رستم واسفنديار والأكاسرة"، وقيل إن هذه الواقعة كانت سبباً لنزول آية "ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضلّ عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزواً أولئك لهم عذاب مهين".

أما عسكرياً فقد خضعت مناطق عربيّة لاحتلال فارسي مباشر كـ"اليمن" و"البحرين" و"هجر"، فيما أقيمت إمارة كـ"الحيرة" العربيّة بأمر من حكّام فارس وظلّت تدين لهم بالولاء حتى فتحها خالد بن الوليد، الأمر لم يخلُ من محاولات تمرُّد عربيّة بالطبع، كانت قليلة لذا كان صيتها كبيراً، ومن هنا نلمس مدى صدى معركتي "يوم ذي قار" و"يوم الصفقة" بالتراث الجاهلي، فيكفي أنهما يومان نجح البدو أخيراً فيهما بإعلان العصيان بوجه الأكاسرة العِظام الذين ظلَّ اتساع مُلكهم وعَظَمة إيوانهم مضرباً للأمثال.

يقول كتاب "موجز المعارف الإسلاميّة"، إن العرب منحوا كلَّ مَن حَكم فارس من الأسرة الساسانيّة لقب "كِسرى" وهو مالم يكن حقيقة واقعة، إلا أن كلمتي "كسرى" و"فرس" ظلتا متلازمتين معاً، أسموا المناطق التي كانت خاضعة لحُكمِه في العراق بـ"أرض كِسرى"، ولطالما نظروا له بخليط من مشاعر الإعجاب والرهبة والخوف، فتعدَّدت أحاديثهم عن "مدائن كسرى" و"إيوان كسرى"، و"خندق كسرى" و"تاج كسرى" وخزائنه وأبسطته وسيفه ودرعه، وكأن حاجاته هي الغاية القصوى التي يجب أن يحلم بها كل إنسان طموح.نلمس مدى صدى معركتي "يوم ذي قار" و"يوم الصفقة" بالتراث الجاهلي، فكانا يومين نجح البدو أخيراً فيهما بإعلان العصيان بوجه الأكاسرة العِظام الذين ظلَّ اتساع مُلكهم وعَظَمة إيوانهم مضرباً للأمثال.

يحكى بأن الخليفة عمر بن الخطاب انتقى من كنوز إيوان كسرى سواراً وتاجاً منحهما للصحابي سراقة بن مالك الكناني مِصداقاً لما بشّره به الرسول من قبل بأنهما سيكونان له ذات يوم.

قصة الإيوان

يقول أحمد مختار عُمر في كتابه "معجم العربية المعاصر"، إن كلمة إيوان تعني الدار الشامخة مكشوفة الوجه معقودة السقف، وأشهر مَن حمل هذا اللقب هو "إيوان كسرى"، الذي يصفه بأنه "بنيان عجيب الصنعة، متناهي الحصانة بمدينة المدائن جنوبي بغداد". وقيل إن المدينة نالت هذا اللقب لكثرة ما بَنَى فيها الفرس من بيوت وتماثيل، فيما قال رأي آخر إنها سُميت بهذا كجمع لكلمة "مدينة" تعظيماً لها، وأن اسمها بالفارسيّة كان "طَيْسَفُون". ويضيف أبو منصور الثعالبي بكتاب "ثمار القلوب في المضاف والمنسوب" مُتحدّثاً عن إيوان كِسرى بأنه "يضْرب بِهِ المثل للبنيان الرفيع العجيب الصَّنْعَة المتناهي الحصانة والوثاقة لِأَنَّهُ من عجائب أبنية الدُّنْيَا وَمن أحسن آثَار الْمُلُوك". INSIDE_IwanKesra3

اختلفت الأقاويل بحق الباني الأوّل للإيوان، لكنه على أرجح التفسيرات سابور الأول بن هرمز الشهير بـ"ذي الأكتاف" (241- 272م)، أما عن مدينة المدائن العظيمة نفسها فلم يكن لها حظّ طويل من العُمر رغم ما بلغته من مجد، خلّده الخطيب البغدادي في كتابه "تاريخ بغداد": "بها آثار عظيمة وأبنية قديمة منها الإيوان العجيب الشأن، لم أرَ في معناه أحسن منه صنعة ولا أعجب منه عملاً".

INSIDE_IwanKesra3

اختلفت الأقاويل بحق الباني الأوّل للإيوان، لكنه على أرجح التفسيرات سابور الأول بن هرمز الشهير بـ"ذي الأكتاف" (241- 272م)، أما عن مدينة المدائن العظيمة نفسها فلم يكن لها حظّ طويل من العُمر رغم ما بلغته من مجد، خلّده الخطيب البغدادي في كتابه "تاريخ بغداد": "بها آثار عظيمة وأبنية قديمة منها الإيوان العجيب الشأن، لم أرَ في معناه أحسن منه صنعة ولا أعجب منه عملاً".

خلّد الخطيب البغدادي إيوان كسرى في كتابه "تاريخ بغداد"، حيث قال: "بها آثار عظيمة وأبنية قديمة منها الإيوان العجيب الشأن، لم أرَ في معناه أحسن منه صنعة ولا أعجب منه عملاً".

إلا أن الخليفة العباسي المنصور فور أن أنشأ مدينته الأعجوبة "بغداد" حتى اقتنصت تهافُت الناس عليها وهجروا المدائن فصارت معظم عماراتها خاوية وقصورها مُقفرة، وتقلّص حجمها حتى أن ياقوت الحموي حين زارها حكى بأنه لم يجد متبقياً منها إلا قرية صغيرة تبعد عن بغداد 6 فراسخ تأوي ضريح سلمان الفارسي وتلقبت بِاسمه فيقال لها "سلمان باك" أي سليمان المطهر، وتقع على مقربة من هذه القرية إيوان كسرى، أو طاق كسرى ما يسمّيه صانعوه الفرس في كتبهم.

يحكي الأديب كاظم المظفر في مقاله "إيوان كسرى"، أن صاحب البناء الفريد "سابور" اتخذ من المدائن عاصمة له وسكن فيها بعدما بنى "الإيوان" لهذا السبب وهي عملية استغرقت أكثر من 20 عاماً، لكنه توفي قبل أن يُتمّ بناه فأكمله بعده الحاكم الشهير كسرى أنوشروان، وأدخل عليه محسّنات كثيرة واعتنى بزخرفته ونقوشه، كما نصب فيه عدداً من التماثيل حتى أتمّه فنُسب بِاسمه في التاريخ.

"لَيسَ يُدرَى: أصُنْعُ إنْسٍ لجنٍّ ... سَكَنوهُ أمْ صُنعُ جنٍّ لإنْسِ": إيوان كسرى الذي سحر مخيلة العرب والفرس لقرون

أقيم البناء من طوب الآجرّ كجزءٍ من القصر الإمبراطوري، وكان هو المدخل لغرفة العرش، تتراوح سماكة جدرانه بين متر واحد و7 أمتار في بعض المواضع، تميل أحجاره 18 درجة عمودياً بشكل يمنحها المنظر المقوّس البديع الذي لا تزال بقاياه صامدة حتى الآن.

ويضيف متحف متروبوليتان الأمريكي الذي نظّم رحلات استكشاف وترميم حول "الطاق"، أن الأثر الفارسي يبلغ طوله 35 متراً، وأنه يُعدّ أكبر بناء مُقبَّب في العالم لا يعتمد على أي أعمدة، ويبلغ عُمق ممرّاته الداخليّة 44 متراً، كانت جدرانها مزيّنة بالفسيفساء والزجاج الملوّن، كما كانت أرضه مكسوّة بسجّاد فخم مُطرّز بالأحجار الكريمة.

ويتبع أن بعض المصادر التاريخيّة أكدت أن هذه الفسيفساء جسّدت بعض اللحظات الهامّة للساسانيين، مثل نجاح جيوشهم في اقتناص مدينة أنطاكية من البيزنطيين. وهو ما خلّده الشاعر البحتري في شِعره الشهير عن الإيوان، بعدما رأى الصور الظافرة "المُسيفسة"، قال:

وإذا ما رأيت صورة أنط كية ارتعت بين روم وفرس والمنايا مواثل وأنوشر وان يزجي الصفوف تحت الدرفس

وذلك بعدما زاره وانبهر بما رآه وعبّر عنه في قصيدة شهيرة قال بها "لَيسَ يُدرَى: أصُنْعُ إنْسٍ لجنٍّ ... سَكَنوهُ أمْ صُنعُ جنٍّ لإنْسِ"، لم يضارعها في الشهرة إلا "نونية" الشاعر الفارسي أفضل الدين الخاقاني، التي غلّفها الحنين لماضي أجداده التليد، ترجمها الدكتور عبدالوهاب عزام بكتابه "في الأدب الشرقي" فقالت:

"ذلك الإيوان الذي نقشت خدود الرجال على تراب عتبته جداراً من الدمى والصور. وتلك هي السدّة التي كان يقف بها ملوك الديلم وبابل، والهند والتركستان".

يمنحنا ثلاثة باحثين إيرانيين صورة تخيليّة أكثر توسعاً لما كان عليه البناء قديماً في أطروحتهم التي أجازها مركز بحثي معني بالعلوم مقرّه في بنغلاديش، بأن الإيوان يصل ارتفاعه إلى 27 متراً وعبره كان الزائر يستطيع دخول المنطقة الرئيسيّة من البناء وهو قاعة المُلك الساسانيّة العامّة.

ويحكي أوسكار رويتير أحد أقدم المستكشفين الذين فحصوا الأثر أن تصميم الإيوان يختلف تماماً عما اعتاد عليه الفرس في القصور الفارهة بـ"فيروز آباد" و"سارتفيستان" و"دامغان"، كما يختلف أيضاً عن القصور التي تحيط بها شرفات واسعة، ولكنه يتماشى بشكل ما مع النسق المعماري لقاعة المحكمة العامة الملكيّة الساسانيّة، ولكن بمرور الزمن تمّ هدم جميع أجزاء القصر الأخرى.

INSIDE_IwanKesra

يقول الدكتور عبد الوهاب عزام في مقاله "إيوان كسرى بين التاريخ والشعر"، إن "الطاق" وجناحان من البناء نجحا في الصمود 100 عام، إلا أن الجناح الشمالي تهدّم عام 1888م بسبب فيضان عاصف، والظاهر من فحص الجدران أن القصر كان من 3 طوابق.

ويضيف "عزام" أن بعض المؤرّخين خلطوا بين الإيوان والقصر الأبيض وهو بناء عظيم آخر كان في المدينة هدمه الخليفة العباسي المكتفي بالله عام 290هـ لبناء قصره "التاج".

INSIDE_IwanKesra

يقول الدكتور عبد الوهاب عزام في مقاله "إيوان كسرى بين التاريخ والشعر"، إن "الطاق" وجناحان من البناء نجحا في الصمود 100 عام، إلا أن الجناح الشمالي تهدّم عام 1888م بسبب فيضان عاصف، والظاهر من فحص الجدران أن القصر كان من 3 طوابق.

ويضيف "عزام" أن بعض المؤرّخين خلطوا بين الإيوان والقصر الأبيض وهو بناء عظيم آخر كان في المدينة هدمه الخليفة العباسي المكتفي بالله عام 290هـ لبناء قصره "التاج".

مُصلّى للمسلمين

في محاولة لربط اسم الرسول الكريم ببناء الفرس العجيب، حرصت عشرات كتب السيرة، أشهرها "البداية والنهاية" لابن كثير على إثبات أن إيوان كسرى "ارتجس" ليلة ميلاد النبي وسقطت منه 14 شرفة، وهي واقعة احتفى بها مسلمون كُثر

لم تكن غزوة الخندق أول مناسبة ربطت بين اسم الرسول وبناء الفُرس العجيب، وإنما حرصت عشرات كتب السيرة، أشهرها "البداية والنهاية" لابن كثير على إثبات أن الإيوان "ارتجس" ليلة ميلاد النبي وسقطت منه 14 شرفة، وهي واقعة احتفى بها مسلمون كُثر، يقول الشاعر: (لمولده إيوان كسرى تشقّقت ... مبانيه وانحطّت عليه شؤونه / لمولده خرّت على شرفاته ... فلا شرف للفرس يبقى حصينه).

فيما دخل "البوصيري" على الخط بقوله (وتداعى إيوان كسرى ولولا ... آية منك ما تداعى البناء)، وعلى الرغم من هذا فإن عدداً معتبراً من الفقهاء ضعّفوا هذه الرواية معتبرين إياها من ضمن الآثار الضعيفة، مثل الشيخ محمد الغزالي الذي اعتبر في كتابه "فقه السيرة"، أنها "تعبير غلط عن فكرة صحيحة"، موضحاً بأن ميلاد الرسول كان إيذاناً بزوال الظلم، فلما أحب الناس تصوير هذه الحقيقة تخيّلوا هذه الإرهاصات وأحدثوا لها هذه الروايات الواهية.

يروي "النويري" بكتابه "نهاية الأرب في فنون الأدب"، أنه في شهر صفر من العام 16هـ نجح سعد بني أبي وقاص في دخول "المدائن" بجيشه، وكان أول فِعله أن دخل الإيوان وهو يقرأ "كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ. وَزُرُوعٍ وَمَقامٍ كَرِيمٍ. وَنَعْمَةٍ كانُوا فِيها فاكِهِينَ. كَذلِكَ وَأَوْرَثْناها قَوْماً آخَرِينَ" (الدخان 25: 28) وأدّى فيه صلاة الفتح 8 ركعات وحده لأنها لا تُصلَّى جماعة.

كانت كمية الكنوز المخبّأة في مقرّ حُكم عظماء الفرس فوق الوصف، فيكفي لتخيّل حجمها أنه لمّا أحرق جيش المسلمين ستر باب الإيوان أخرجوا منه وحده ألف ألف (مليون) مِثقال من الذهب، كما يُروى أن سعداً جمع كل ما وجده في الإيوان من ذهب وجواهر، بما فيها تاج كسرى ولوازمه ووضعها في أشولة أمّن عليها أعرابي أخذها للمدينة حيث يقبع الخليفة المظفّر عمر بن الخطاب، الذي ما أن رأى حجم الغنائم وعدم مساس الأعرابي بها حتى قال متأثراً "إن قوماً أدّوا هذا لأمناء"، ثم انتقى منها السوار والتاج منحهما للصحابي سراقة بن مالك الكناني مِصداقاً لما بشّره به الرسول من قبل بأنهما سيكونان له ذات يوم.

كما يُروى عن السائب بن الأقرع، أنه بينما كان جالساً في الإيوان تتبع إشارة تمثال لأحد المواضع فحفر به واستخرج منه كنزاً عظيماً، سأل الخليفة عُمر عمّا يفعل به فأجابه "اقسمه بين المسلمين".

INSIDE_IwanKesra1

INSIDE_IwanKesra1 أشهر الزوّار

قام الصحابيان سلمان الفارسي وحذيفة بن اليمان بزيارة لموقع الأثر الجليل، وهناك شاهدا أعرابيّاً يُدعى "الغامدي" يعتني بغنماته، التي تمكنت من تسلق الديوان والتجول فوق سير كِسرى الرخامي، فعُدّت قِصة لتبدّل الأحوال فالعرش الذي كان يحكم صاحبه الدنيا صار موطئاً لرعي الأغنام. كما يضيف "المظفر" أن الحسن والحسين لجآ إلى الإيوان وأقاما فيه 40 يوماً، حتى توجّه الأول إلى معاوية وتصالحا. وينسب عالم الدين الشيعي محمد المجلسي في كتابه "بحار الأنوار"، لعلي بن أبي طالب بأنه زار المدائن ورأى آثار كسرى خلال ذهابه لحرب الخوارج، فأنشد أحد مرافقيه: جرت الرياح على رسوم ديارهم فكأنهم كانوا على ميعاد وإذا النـعيـم وكــل ما يلهى به يوماً يصير إلى بلى ونفاد فأجابه "علي": "أفلا قلتم كما قال الله عز وجل: (كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم، ونعمة كانوا بها فاكهين. كذلك وأورثناها قوماً آخرين، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منتظرين)" وهي ذات الآية التي قالها سعد لحظة دخوله الإيوان أوّل مرة. ويحكى أنه حينما مرَّ به الملك البويهي جلال الدولة، قال: يا أيّها المغرور بالدنيا اعتبر بديار كسرى، فهي معتبر الورى غنيت زمانا بالملوك وأصبحت من بعد حادثة الزمان كما ترى"من عجائب أبنية الدُّنْيَا وَمن أحسن آثَار الْمُلُوك": ما الذي سحر العرب في قصة إيوان كسرى؟

محاولات للهدم

حفظت لنا كتب التاريخ محاولتين عباسيتين لهدم "الإيوان". الأولى، وفقاً لرواية الطبري في تاريخه، حدثت في عهد الخليفة العباسي الثاني المنصور، بأنه خلال إقامته لمدينة بغداد، أراد نقض الإيوان والاستعانة بحجارته في أعمال بناء عاصمة الخلافة الوليدة، فنهاه وزيره خالد البرمكي عن هذا لكنه لم ينصت له، إلا أن معاول جنده لم تستطع أن تُسقط منه إلا ثلمة و"بلغت النفقة عليها مالاً كثيراً" فتراجع المنصور عن قراره. أما المحاولة الثانية فهي تحمل نفس التفاصيل والنهاية تقريباً، وإن تغير أسماء الأبطال وحسب، فصار الحاكم هو "هارون" لا المنصور وأصبح الوزير هو يحيى بن خالد البرمكي. ويضيف أبو بكر الطرطوشي في كتابه "سراج الملوك"، أنه في عهد المأمون أرسل جنوداً للحفر في وسط الإيوان حتى وجد فيه صندوقاً أسود أَوَى في أعماقه "خرقة ديباج" لما نشرها سقط منها كتاب من 100 ورقة مكتوب فيها بالفارسيّة اتضح أن مَن ألّفه أحد الأكاسرة القِدام. وفي العام 2016 دخل تنظيم "داعش" الإرهابي الأراضي العراقيّة حتى أصبح على بُعد 60 كيلومتراً من "طاق كسرى"، ما أرعب الكثير من احتمال قيام المتطرّفين بتدميره حال الوصول إليه كما فعلوا سابقاً في متحف الموصل وآثار "النمرود" و"نينوى"، ما دفع المخرج الإيراني بيزمان أكبر زاده للسفر إلى "المدائن" وتسجيل فيلم وثائقي عن الأثر بعنوان "طاق كسرى.. معجزة البناء". https://youtu.be/FIYVdAeRaLo يقول في حوارٍ له: أن صدام حسين رئيس العراق الأسبق، لطالما استعان بالإيوان كرمز لقهر العرب للفرس إبان خوضه حرب الـ8 سنوات مع إيران، لذا جرت في عهده محاولات جادة لترميم الأثر توقفت إثر حدوث حرب الخليج 1991م، كما أنه كلّف رسّامين من كوريا الشمالية بتنفيذ لوحة كبيرة عن فتح المسلمين للمدائن نصبها أمام "الطاق" مباشرة ليرغم جميع الزائرين على رؤيتها جوار الأثر الفارسي. وفي العام 2015م نشب خلاف محدود بين البلدين عقب إعلان طهران رغبتها في تسجيل الإيوان كأثر لدى اليونسكو، ما اعتبره ساسة عراقيون تدخّلاً في الشأن الداخلي، وتمّ احتواء الأمر سريعاً وأعلن عن بعثة مشتركة بين البلدين لبحث الأمر، وهو مالم يتمّ حتى الآن. قال زاده في حديثه لـرصيف22 أنه لا يعتبر الإيوان أثراً إسلامياً لأنه بُني بأيدٍ فارسية وظل تحت عنايتهم حتى القرن السادس الميلادي حتى دخول فارس بأكملها تحت الحُكم العربي، إلا أنه بعد ذلك ألهمت عِمارته العديد من المهندسين لتصميم عشرات المساجد الإسلامية على شاكلته. وأعرب عن رغبته في وضع ترجمة عربية لفيلمه، بشرط التيقن من وجود خبير مضمون يقوم بهذه المهمة.رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.

لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.