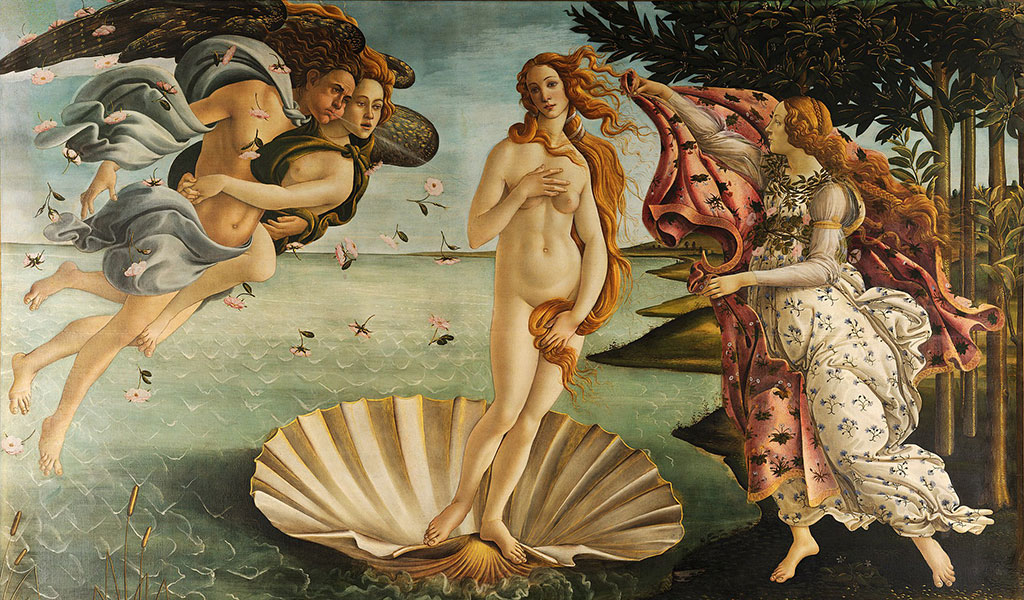

أنغام موسيقى تعزفها الحوريات وعرائِسُ البحر، الأمواج تؤدي رقصات الميلاد على إيقاعها العذب، تداعب رمال الشاطئ المتألقة بلونها الذهبي، والنسيم ينتشي بشذى عطرها الساحر الذي ملأ الآفاق، قوس قزح يلوّن السماء بألوان البهجة، والنجوم تتدلى مسترسلة على جبينها كزينات وضّاءة الأنوار. الكون كله هائم من شدة وَجْدُه بها، يحتفي بمولدها.. "فينوس" المتوجة إلهة على عرش الحب والجمال.

في البحر وُلِدت فينوس، وأتت لعالمنا كلؤلؤة، فقد خرجت من بين ضفتيّ محارة إلى الشاطئ، لتنجب فيما بعد "كيوبيد" الذي أتى إلى الكون بهيئة طفل له جناحا ملاك، حاملاً قوسًا به سهم الحب، الذي كان يصيب به البشر فيوقعهم فيه. لم تتوقف سرديات الميثولوجيا البشرية عن قصة نشوء الحب، وعلاقته بكيوبيد عند ذلك. لكنها صوّرت كيوبيد أحيانًا أعمى، كرمزية على أن الحب أعمى، ولا نختار من نحب، وأحيانًا وصف بأنه سيىء الحظ.

قديماً ارتبط الحب في أذهان البشر بسهام كيوبيد التلقائية والطائشة التي تصيب البشر فتوقعهم في الحب بدون النظر لأي اعتبارات، سوى هذا التناغم الروحي، والانسجام النفسي، فإن هذه الأسهم في عصرنا الحالي لكي تنطلق أصبحت مقيدةً ومثقلةً بالعديد من الحسابات والاعتبارات، كحسابات الثروة والمنفعة، والوجاهة العائلية والمجتمعية، والمنصب والسيارة، والشكل والوزن واللون والسن، والعادات والتقاليد الموروثة (ما بدا منطقياً منها، وما لم يبد)، وقبول تدخلات الأهل ورؤيتهم (ما بدا ممكناً منها، وما لم يبد)، والقدرة على صياغة كلمات الحب البراقة والمعسولة ووضعها على صفحات الفيسبوك ليعلم الجميع بهذا الوَلَه، أو بمقدار تبعية أحد الطرفين للآخر، وقبوله لانتهاك خصوصيته، وتلاشي رأيه وإرادته، حتى أصبح ساحة ليفرغ فيها كل طرف عقده النفسية على الآخر باسم الحب. إن كل هذه الصور التي تمارس في حقيقتها ليست حباً، بل هي مجرد تحرّش بلفظ الحب، لأخذه غطاءً ظاهرياً لتلك الممارسات دون الوصول لمعناه وحقيقته.

في ما مضى كان الحب بإمكانه أن يبث الروح في القلوب المنهكة، فيحييها بإشراقات السعادة، ويبعث بريق الأمل في العيون الحزينة، والنجاح في دروب الحياة، فقد كان ملهماً للإبداع، وباعثاً للطاقة الإيجابية، وكان تتويجه بالزواج، كتتويج ملكين في مملكة الود والسعادة بإكليل من الياسمين، أما الآن فأصبح من مؤرقات الحياة، وباعث لانطفاء وهج الإنسان، والاستمرار في تمثيل الأدوار في ظله أكثر إلى أن يصل إلى عقد الزواج ثم مقصلة الطلاق، لينتهي بانكسار النفس، وانطفاء الروح، وتيه القلب، وآنات صغار مشتتين بين أم وأب أشهر كل منهم للآخر أسلحته، وكال العداوة إلى الشريك السابق، لهو شكل يجعلنا ندق ناقوس الخطر المجتمعي، بأن هناك خللاً يجب أن يعالج.

لهذا علينا منذ البداية أن نختار من يشاركوننا حياتنا بأكثر قدر من التقبل لنا، وأقل قدر من الألم والمعاناة بسببهم، وأن نتحرر من كثير من مفاهيمنا التي تقوم عليها تلك الخطوة التي تنتهي بالزواج، التي تختزل الدافعية نحوه في كونه تقليداً مجتمعياً متبعاً، يتم إرضاءً للمجتمع، أو للهروب من نظرته حين التأخر في أخذ تلك الخطوة، أو اختزال تلك الدافعية في مشاعر غريزية متأججة سرعان ما تنطفئ حين تبلغ غايتها، وتصطدم بمتطلبات الواقع وصعوباته.

وإن من المنطقي والواقعي في جميع الأحوال أن لا تسير حياة كل شريك مع شريكه الآخر على وتيرة واحدة من الوئام والاتفاق في كل شيء. لكنه، يجب أن يؤمن كل طرف باختلاف الآخر عنه (فليس هناك إنسان مثيل للآخر)، وأن لا يُعين كل منهما نفسه على الآخر ناقداً ورقيباً، أو أن يطالب كل منهما الآخر بمثالية في الطبائع أو في الشكل ليست متوافرة لديه هو نفسه، أو أن يسمح بتدخلات الأهل والأصدقاء في حياتهما الخاصة، أو أن يجعلا من أسرار ودقائق حياتهما مشاعاً للجميع، حتى لا تزيد تلك التدخلات من وتيرة الخلافات بينهما، وينضب المخزون العاطفي بينهما، وتخف منابعه، مخلفةً وراءها استحالة الاستمرار.

ولتفادي هذا الجفاف العاطفي بين الشريكين، يجب أن يفهم كل شريك لغات التعبير عن المحبة الخاصة بشريكه، وموصلات الإحساس بالحبّ، ويحاول اتباعها حتى تدوم الألفة، ولا ينهدم البنيان.

بالإضافة إلى هذا، فإن تلك الشراكة أيضاً في حاجة لأن يكون طرفاها قادرين على صنع حوار بينهما، بحيث يستمع كل منهما لصوت وإحساس ووجهة نظر الآخر، وليس لصوته وإحساسه ووجهة نظره هو فقط؛ فالقلوب إذا رويت بالمودة والرحمة أثمرت وئاماً ووفاقاً، وإذا رويت بالتجاهل والقسوة أثمرت أشواكا ًوضغائن.

قديماً ارتبط الحب في أذهان البشر بسهام كيوبيد التلقائية والطائشة التي تصيب البشر فتوقعهم في الحب بدون النظر لأي اعتبارات، سوى هذا التناغم الروحي، والانسجام النفسي، فإن هذه الأسهم في عصرنا الحالي لكي تنطلق أصبحت مقيدةً ومثقلةً

إن كل هذه الصور التي تمارس في حقيقتها ليست حباً، بل هي مجرد تحرّش بلفظ الحب، لأخذه غطاءً ظاهرياً لتلك الممارسات دون الوصول لمعناه وحقيقته.

في ما مضى كان الحب بإمكانه أن يبث الروح في القلوب المنهكة، فيحييها بإشراقات السعادة، فقد كان ملهماً للإبداع، أما الآن فأصبح من مؤرقات الحياة، وباعث لانطفاء وهج الإنسان.

ختاماً، أحبوا بأرواحكم منذ البداية، اختاروا من تأنس بهم الروح، من يستطيعون تقبلكم عمراً ممتداً لن تكونوا فيه في أفضل وأجمل أحوالكم دائماً، ولا يخلو من فصول الوهن والضجر والشيخوخة، من تستطيعون أن تأنسوا بهم حين يذهب كل شيء، ولا يبقى سوى ألفة الأرواح حول مدفأة في برد الشتاء، أو مذاق مشروب دافىء، وأنتم تتشاركون حكايات وذكريات الماضي.

أحبوا من يستطيعون أن يشاركوكم في اهتماماتكم، من يستطيعون أن يشاركوكم في قراءة كتاب، كما في نزهة نيلية، من لا يطفئونكم ويحبطون طموحكم، من يستطيعون تقبلكم بكل فوضويتكم وعفويتكم، بل بكل جنونكم وسذاجتكم، أحبوا من لا تتحملون عناء التكلف أمامهم. أحبوا من في قلوبهم مكان للصدق، وإيمان بقيمة الكلمة، من يكونون سنداً لكم، ولا يتركونكم وحدكم في معترك الحياة.

رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.

لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.