عُمَر

تلمّس عمر طريقه جاثيًا على ركبتيه ممررًا راحيته أمامه ليحدد أيّ اتجاه يتخذ للوصول بسلام إلى الخزانة دون أن يتسبب بإيقاظ أحد النائمين بدعسة خاطئة، يفتح بابها ببطئ ليخفف من صرير معدنها القديم، يمسك بأول ما تصل إليه يده بخبرة من يحفظ علاماتها المميزة، رقعٌ عند الركبتين تعاد خياطتها كل صيف في مكان التمزق الجديد، عقب مباريات عنيفة يتناوب فيها أطفال الحارات على إظهار مهاراتهم في القفز على كتل الإسمنت المسلح التي باتت تعترض الشوارع كما لو كانت مجسمات في لعبة "فيديو جيم" وتخطيها بمثابة الفوز على واقع أشبه بحكايا عجوز مسنة عن أزمان بعيدة. التقط الحقيبة من حيث تركها في اليوم السابق بعد إتمام الواجب المدرسي في الوقت المتاح قبل غياب الشمس، لا وجود للكهرباء في القرية، منذ أن تحطمت أعمدة الإنارة في المنطقة وبات من المستحيل انتشال الأسلاك من بين ركام المنازل وصار الجميع، ممن بقيوا فيها لأسباب أشد قسوة من فكرة تهدم منازلهم، ينجزون أعمالهم حسب توقيت النهار، أعمال تختلف كليًا عن ما كانوا يمارسونه منذ سنوات قليلة، الاستفسار عن الطريق الآمنة، قراءة قصاصات كُتب عليها كلام لا يمكن تصديقه، إحصاء القتلى، كم تبقى من أفراد العائلة.. أعمال لا مثيل لها في العالم القائم. العجز عن إيجاد بديل عن الحطام، التمسك بما تحمله الحجارة من ماضٍ جميل، الخوف من المجهول، ومن المعلوم القابع على مسافة شارعين أو أقل، الحصار.. من أجل كل هذا بقي من بقي في القرية في تجمعات أشبه بدور للأيتام، فالعائلة التي كان تعداد أفرادها يتجاوز المئتي شخص موزعين في حارات كاملة، تجدها تتجمع في غرفة واحدة وقد بقي من كل بيت فرد أو فردين ممن، لحسن حظهم أو لسوءه، بقيوا على قيد الحياة. فكانت الخالة التي فقدت أولادها وزوجها تعتني بابن أختها الرضيع الذي انتشله شباب متطوعون من بين الركام، والطفلة التي تعتني بأخيها الصغير بعد أن اختفى الأب وقتلت الأم برصاص القناص، والأب الذي خسر كل عائلته يحاول أن يجد السكينة بإيواء أحد الأولاد الشاردين ممن فقدوا كل شيء وهاموا دون وجهة وبمصيبة عدم معرفتهم لأسماء ذويهم إذ منهم من كان فاقدًا للنطق، وآخرون في سن صغيرة جدًا لم يكن في حسبان ذويهم أن يتأكدوا من تعليمهم تلك التفاصيل المهمة التي عادة ما يعلمها الوالدان لأبنائهم في تلك المدن المتوحشة حيث لا أحد يعرف أحدًا، تلك البلاد التي يصير فيها الطفل غريبًا بمجرد أن يخرج من منزله حيث لا وجود فيها لأبو محمود ولا لأم معروف لكي يردوه إلى أهله. أهل القرية كانوا يعيشون كما لو أنهم في مأمن عن كل شرور العالم، فحوادث كهذه لا يمكن أن تحدث ولا ضرورة لأن يُهيّأ الطفل لها أو يُدرّب على التعامل معها، فلما بدأت الحرب وانهال القصف، هام الصغار الناجون وبقيت الذكرى الجميلة التي يحملونها عن ذويهم مجرد شيفرة لا يمكن قراءتها لأشخاص لن يتعرّف عليهم أحد. عُمَر كان واحدًا من الأطفال الناجين الذي انتشله المتطوعون، كان يصرخ بشكل متواصل والتراب يملأ فمه ويغطي كامل جسده، ظل يصرخ ليلتين متواصلتين يهدأ لبضع ساعات بعد منوّم وصفه له طبيب المستشفى الميداني، ولما يستيقظ يعاود الصراخ وهكذا استمر حتى تمكّنت ممرضة متطوعة من اسكاته ببعض الحلوى وحرصت على أن يأكل أول لقماته بعد ست وعشرين ساعة على الانفجار، أقصد من القصف الذي استهدف منزلين في القرية. كان الناجي الوحيد من بين تسعة عشر شخص يقطنون هذين الدارين. عمر شأنه شأن غالبية الأطفال الناجين من الحرب، لكن ليس من الألم، ذاك الألم الذي لن يتمكنوا من الفكاك منه طوال حياتهم، الناجي الوحيد يعني أنه وحيد إلى الأبد. أعاده المسعفون بعد علاج جراحه إلى منطقة آمنة نسبيًا، حيث توجد العائلات الناجية والمحاصرة بين ركام لا ينتهي، وبينما كانوا يتشاورن تبرّع رجل خمسيني برعايته بعد أن سمع من الشباب عن قصته، لم يكن الوحيد، في ذلك اليوم أنقذوا ثلاثة أطفال في سن متقاربة، جميعهم كانوا ناجين وحيدين من المجزرة، أقصد من القصف. وأطلق على الثلاثة إسم "ناجي"، وميزوا بينهم بلقب أضيف إلى جانب الإسم يحمل إسم الحارة التي وجدوا فيها، ومعظمها حارات هجرها سكانها لاستحالة استمرار الحياة فيها بسبب الاستهداف المستمر للبراميل المتفجرة ورصاص القناص. لم يتعرف أحد على الأطفال الثلاثة، فصار الأول ناجي البحرة والثاني ناجي الميدان والثالث ناجي المساكن. أخذ أبو سالم الناجي الثالث إلى حيث يقيم مع عشرة أفراد من عائلته، من بينهم أبناء أخوته وأبناء أخواته وأحفاده الذين ابتلوا بالفقد كما ابتلى، فقد جميع أفراد أسرته في نفس اللحظة. يومها كانوا متجهين إلى القرية المجاورة لإتمام مراسم خطبة كريم الابن الأوسط للعمّ، وعقد قرانه، لم يعد هنالك متسع للانتظار، ولم تعد الأعراس مناسبة للفرح، بل واجبًا يُقضى، كما العزاء، بأقل تكاليف وبأسرع وقت ممكن تلبية لرغبة العروسين الملحة بالزواج قبل أن يسرق منهم القناص أو القصف الجوي أو الجوع الفرصة.. ويغادرا عذراويين. السجائر أنقذت أبا سالم من الموت، لكنها وضعته في قلب المأساة لبقية حياته، في اللحظة التي غادر فيها سيارته متجهًا نحو الكشك الصغير إلى جانب الطريق الرئيسية سقط برميل من السماء. دوى صوت رهيب وانتشرت حرارة حارقة نتيجة الانفجار وخلف العم أبا سالم والبائع الأربعيني مغمًا عليهما. عندما استيقظا، كانت النار لا تزال مشتعلة في بعض الأجزاء، ودماء مسودة تبحر في المكان، لا أثر لأجساد من كانوا على متنها، أشلاء صغيرة تحترق في كل مكان، لا يمكن تمييز أصحابها. أشلاء، كلمة لا يعرف ألمها إلا من أُجبر على تخيلها والقبول بها على أنها جسد عزيز كامل. عمر حفيد العم، كان من بين الذين لم يتبقَ من أثرهم سوى الدماء. لكنه أكد لابنة أخيه بأنه وجد عمر وبأنه يحمد الله على أن أمه لم تصطحبه معها ذلك اليوم. لم تجبه الشابة. نظرت إليه بعينين دامعتين عضت على شفتيها مطلقة تنهيدة طويلة، ثم نظرت إلى الطفل واكتفت بهز رأسها. الفتاة كذلك كانت ابنة أخيه التي قُتلت في تفجير المدرسة منذ عامين، لكن العم كان على قناعة بأنها نجت وتاهت إلى أن عُثر عليها. وصار اسم ناجي المساكن منذ ذلك اليوم عمر.. صار عمر بعد مضي شهر ينادي العم أبا سالم “جدو”، وصار أحفاد العم الخمسة أخوته الذين لا يذكرهم. سنتين قضاهما عمر مع العائلة الجريحة يأكل ما يتوفّر لديهم من الطبخة التي تطبخها النساء مرة في اليوم، وكان يجب أن تكفي الجميع مهما كانت الكمية. قسمة القليل بالعدل ليتمكن الجميع من البقاء على قيد الحياة. عندما بلغ الخامسة بصعوبة، صار يذهب مع أطفال القرية إلى درس الأستاذ معاذ في قبو أحد البنايات النصف مهدمة والتي كانت سابقًا إحدى بنايات مركز سوق القرية. الطريق لم تكن صعبة بالنسبة إليه، بل كانت وسيلة للهو في مساحات مفتوحة خارج كل القواعد، حيث كل شيء متاح. ولأنه لم يعرف غيرها في سنينه الخمس، كانت حياة الحصار هذه هي حياته بغض النظر عن شكلها وطبيعتها، إذ أن الطفولة تعشق الحياة وتخلقها من أي شيء ممكن، وتُجمل القبح لتبني عالمًا صالحًا للعيش مهما وصل حد بشاعته، ولهذا السبب فالطفولة هي إبداع الفطرة الأول للإنسان على وجه الأرض. عندما أنهى عمر عقد رباط حذائه، تسلل من القبو يكمش عينيه إثر انبهاره بالضوء، يتبعه أخوته الأربعة، جميعهم يكبرونه بعدة سنوات لكنهم يذهبون لذات الصف، ويشرف الأستاذ معاذ على تعليمهم كل حسب عمره في درس جماعي. يصل الجميع بعد سلوك طريق آمنة معلمة بإشارات حفظها الجميع، تجنبًا للقناص وينزلون درج القبو المعتم ليصلوا بابًا حديديًا منخفضًا. أول الواصلين مُكلّف بإضاءة الكاز المعلق في زاوية القبو، وترك الباب مفتوحًا ليتبدل الهواء العفن. المقاعد جمعت من بين حطام المنازل، أي شيء يصلح للجلوس عليه، ويمكن استخدامه كطاولة أيضًا، سلال البلاستيكية، تنك فارغ، قطع من الخشب. خمس وعشرون طفلًا ومراهقًا من مناطق مختلفة من القرية ومنهم من نزح عدة مرات بسبب تكرار مصير التدمير للمناطق، وهكذا كانت حكايات هؤلاء التلاميذ المحشورين في هذا الحيز على تنوع أحداثها وتفاصيلها تفضي إلى ذات المصير. عندما سأل عمر جده لأول مرة عن عيد ميلاده، قال له أن الأعياد كلها ماتت في البلد، وأن عليه أن ينتظر حتى تنتهي الحرب حتى يحصل على قالب حلوى، وأخبره بأن له كامل الحرية باختيار يوم عيد ميلاده. على مواقع التواصل الاجتماعي رفع أحد الناشطين الإعلاميين، والوحيد الذي يملك جهاز لابتوب في قرية عمر، صورًا عن مجزرة خلفها الطيران الذي مرّ في سماء الوطن وأسقط ما يسمى ببرميل متفجر على بناية مهدمة اتضح أنها تستعمل خلسة كمدرسة مؤقتة، لم ينجو منها أحد.***

لكن بالنسبة لإيفا كان عمل الأم هذا ليس مهمًا، بل وكريهًا أيضًا لأنه يشغلها طوال الوقت. لذلك كانت تكرر في مواضيع المناقشة أو الحصص المخصصة للتعبير أنها لا تحب العمل ولا الذين يعملون وقامت بتلوين لوحة رسمت فيها امرأة تضع سماعات وأمامها جهاز لابتوب مفتوح، تحت عنوان “لا يعجبني”.

في هذه المظاهرة كان هناك رجال ملثمون يستقلون دراجات نارية وينتظرون المتظاهرين إلى جانب رجال الشرطة الذين يسدون الطريق برتل متساوي. انطلق الملثمون بسرعة جنونية لشق صفوف المتظاهرين، ولم ينتبهوا أن ماريا كانت تقف في وسط الشارع وترفع علم بلدها بيدها..

على مواقع التواصل الاجتماعي رفع أحد الناشطين الإعلاميين، والوحيد الذي يملك جهاز لابتوب في قرية عمر، صورًا عن مجزرة خلفها الطيران الذي مرّ في سماء الوطن وأسقط ما يسمى ببرميل متفجر على بناية مهدمة اتضح أنها تستعمل خلسة كمدرسة مؤقتة، لم ينجو منها أحد.

ماريّا

في الباتيو* الخلفي لمنزلها الصغير تحاول ماريّا أن تلحق الباغابوندو* لويس الذي تنكر خصيصًا لحفلة عيد ميلادها بزيّ المهرج، يتبعها أولاد عمامها الأربعة وخمسة آخرون من الجيران، خوان وأمباردو وميغيل وغوستافو ونيكولاس. بالنسبة لماريّا لا شيء في العالم يوازي بجماله يوم عيد ميلادها ومن المستحيل أن تتخيّل أن يمر هذا اليوم دون أن تحتفل به، هذا ما قالته لصديقتها آنّا وهي توزع بطاقات صغيرة اشترتها لها أمها لتدعو من تريد من أصدقائها الصغار إلى حفلة عيد ميلادها يوم السبت الموافق في الثاني والعشرين من شهر أبريل/نيسان. في منتصف الباحة الخلفية عُلقت البينياتا* التي اختارتها ماريّا على شكل الأميرة النائمة استعدادًا ليوم الحفل مزينة بشرائط ملونة ومصممة كي تستوعب كميات من الحلوى والألعاب الصغيرة التي ستوضع في داخلها، حيث يتناوب الأطفال الحاضرون على ضرب هذا المجسم الكبير المتدلي من السقف، لإسقاط الحلوى وتجميع أكبر قدر منها. على أن يكون شرف اسقاطها دائمًا لصاحبة عيد الميلاد. وهذا تقليد متبع ومهم جدًا لدى الاطفال، إذ يمكن أن يُسبب مشاكل خطيرة جدا إن لم يطبق، لدرجة أن تنتهي الحفلة قبل أن تبدأ إذا ما فكر أحد الأطفال المدعوين بالتعدي على هذا الحق. عند المساء لبست ماريّا روبها الزهري الذي تبدو عليه صورة ملونة للأميرة النائمة، وكتبت على ورقة صغيرة الهدية التي ترغب بها في عيد ميلادها، دستها تحت الوسادة وغطت في نوم عميق. في الصباح، كانت الورقة قد اختفت، استحمت بمساعدة والدتها استعدادًا للذهاب إلى المدرسة. لطالما رغبت بالذهاب مشيًا كجيرانها الذين يصلون لاهثين في الدقيقة الأخيرة، بالنسبة لماريا السير على الطريق كانت رغبة لم تحققها بعد بسبب خوف والدتها الذي يطال كل شيء، فهي أم عزباء منذ خمس سنوات، اختفى خطيبها بعد معرفته بحملها ولم تسمع أخباره منذ ذلك الحين، لذلك السبب لا تعرف ماريّا أيّ شيء عن والدها أو أيّ من عائلته. أمها وجدتها وخالتها صوفيا وأخوها الأكبر من أمها خوسيه أنطونيو هم جميع عائلتها. وصلت إلى المدرسة واستقبلتها المعلمة بقبلة وابتسامة كبيرة. تجلس على مقعدها الصغير المخصص لجلوس طفل واحد، وتدس اللونشيرا* حيث وضعت لها أمها قطعة أريبا* محشوة بالجبن واللحم المنسر وعلبة العصير، ثم تخرج كتابها الملون لتتأكد المعلمة أنها أنجزت الوظيفة المطلوبة منها. تغلق المعلمة الباب بعد دخول الطالب الأخير وتشغل جهاز التكييف ليبدأ الدرس، وعادة ما كانت تبدأه بعرض حرف كبير ملون صنعته يدويًا من الكرتون أو الفوامي* الطري ولونته بلون ملفت لتلصقه إلى جانب عدد جديد ستعلمه للأطفال في درس اليوم. استغلت ماريا الوقت المخصص لتناول الطعام ووزعت بطاقات دعوة صغيرة كتب عليها تاريخ يشير إلى يوم الأحد من الأسبوع التالي وبالطبع لم تنسَ معلمتها أليخاندرا. في اليوم التالي سمعت ماريا أمها تتحدث وأصدقاء لها تجمعوا في فناء المنزل، عن عمل سيقومون به على ما يبدو في ساعة معينة من مساء اليوم التالي في جميع الحارات. كانوا يرددون الكلمة أمامها بشكل متواصل، “كاسيرولاسو” “كاسيرولاسو”.. حتى أخذت تتهجأ أحرفها كما علمتها الآنسة أن تفعل لتهجأة أي كلمة صعبة “ كا..سي..رو..لا..سو” بينما الجميع محتد في مناقشة التوقيت المناسب الذي سيبدأ فيه هذا الذي يكررونه، وهو شكل من أشكال الاحتجاج الأكثر سلمية، إذ يقوم سكان الحارة بالاتفاق فيما بينهم على ساعة محددة يبدأون فيها الطرق على طناجر وأوعية فارغة كل من داخل منزله تعبيرًا عن رفضهم لأمر ما. ولكن الأمر لم يتوقف عند الاحتجاج في البيوت، ففي الأسبوع التالي عمّت مظاهرات شاملة في البلد وخرجت أم ماريّا مع من خرجوا ضد النظام، وفي أحد المظاهرات أكدت ماريا على رغبتها في الذهاب مع والدتها لحضور هذا المهرجان الذي يخرج فيه الجميع، في هذه المظاهرة كان هناك رجال ملثمون يستقلون دراجات نارية وينتظرون المتظاهرين إلى جانب رجال الشرطة الذين يسدون الطريق برتل متساوي. انطلق الملثمون بسرعة جنونية لشق صفوف المتظاهرين، ولم ينتبهوا أن ماريا كانت تقف في وسط الشارع وترفع علم بلدها بيدها..*** INSIDE_KidsStoriesMAria

INSIDE_KidsStoriesMAria

إيڤا

الصوت الذي يسمع كل يوم يخدش خشب الباب هو صوت أرجل لوسي الكلبة البيضاء الصغيرة تريد الخروج لقضاء حاجتها خلف المنزل، تستيقظ إيفا بصعوبة تزيل الغطاء عنها وتنسل من سريرها لتفتح لها الباب. يرن المنبه في نفس اللحظة وهذا يعني أنه لم يعد بإمكانها العودة إلى فراشها والنوم وقت إضافي، لذلك تتجه إلى الحمام لغسل أسنانها ثم تبدل ثيابها وتمشط شعرها الأشقر القصير الأشبه بشعور الدمى. ثم تنزل الأدراج الخشبية متجهة إلى المطبخ حيث والدتها تعد لها الطبق اليومي المكوّن من الحليب ورقائق الذرة والأرز. تتناول وجبتها وتحضر معطفها تمامًا عند السادسة والخامسة والخمسين دقيقة وتخرج لتقف خارجًا بانتظار باص المدرسة. كان الفجر لم ينبلج بعد عندما سمعت صوت الباص يقترب ببطئ كاشفًا بضوءه أكوام الثلوج المتراكمة على جانبي الطريق. تراقب والدتها وصولها إلى الباص من النافذة المطلّة على الطريق. في البلدة التي تسكنها إيفا مع والدتها وأختها مارغاريت، يستمر تساقط الثلوج طوال فصل الشتاء الذي يمتد من شهر تشرين الثاني/ نوفكبر حتى بداية آذار/ مارس من كل عام. ولذلك يتحتم على الجميع طوال هذه الفترة البقاء في أماكن مغلقة، وهذا أكثر ما يرهق الأطفال لكونهم مجبرين على اللعب في أقبية المنازل، فالخروج غير ممكن في مثل هذا الطقس الذي لا يكف عن مفاجآته، وبين العواصف الثلجية والأعاصير المرافقة للأمطار الغزيرة تصبح رغبات الأطفال في الانطلاق نحو الطبيعة أشبه بالحلم المؤجل. عندما تصل إيفا المدرسة تكون المشرفة بانتظارها، تتجه مع زملائها الصغار إلى قاعة كبيرة فيها مقاعد مصفوفة على شكل حرف U بالانكليزية موجهة باتجاه سبورة تمتد على طول الحائط، في الزاوية المقابلة لباب القاعة مقعدين من الجلد الأحمر وسجادة رقيقة بشكل مربع عليها وسائد ملونة بأشكال مختلفة. وفي خزانة صغيرة طويت أغطية ملونة بأناقة على رفوف مكشوفة. أحيانًا كانت إيفا تغفو على أحد تلك الوسائد بعد تناول وجبة الغداء. معلمة إيفا كانت سيدة في الأربعين من العمر تضع نظارات بإطار بني، وتتحرك ببطئ بسبب وزنها الزائد. إيفا لم تكن متعلقة بمعلمتها، أو بالأحرى لم تكن تشعر بانجذاب نحو الآخرين، كل الآخرين بشكل عام. بما في ذلك رفاقها في الصف. كانت إيفا تحرص على ألا تلمس أغراض زملائها كما لم تكن تسمح لأي منهم بالاقتراب من أغراضها. وإن فعل أحدهم ذلك كانت تطلق صرخات قوية مع شتائم لا تعرف معناها سمعت أختها الكبرى ترددها خلال مشاجرة حادة مع والدتها ذات ليلة، بعد أن اكتشفت الأم أن ابنتها قد استقبلت صديقا لها في المنزل أثناء غيابها عن البيت. انقضى اليوم وعادت إيفا لتستقل الحافلة، في طريقها إلى المنزل، ظلت تراقب الطريق المتموج من خلال شباك النافذة المبلل، تكتب على الزجاج كلمات ثم تمحيها. عندما توقف الباص أمام منزلها، نزلت مسرعة باتجاه المدخل وخلال ذلك ضغطت زر جهاز تحكم صغير تحمله في حقيبتها لتفتح باب الكراج وتدخل المنزل، لتستقبلها لوسي بالعواء والقفز وتستقر في حضنها. تصعد الأدراج، تبدل ثيابها وتغتسل وتمسك بجهاز الآيباد لتتابع فيديوهات تعجبها على قناة يوتيوب المخصصة للأطفال، وتستمر على هذه الحال حتى قدوم والدتها من العمل عند السادسة عصرًا. أحيانا كانت إيفا تغفو بانتظارها ولا تراها إلا في الصباح التالي. كل ما طلبته إيفا في عيد ميلادها الخامس في السنة الماضية قد نالته، في خزانتها أكثر من عشرين لعبة لشخصيات عالم دزني، مرتبة بتناسق تقريبًا لا تحركها من مكانها إلا صدفة، تكتفي باللعب بها يوم تفتحها ثم تركنها بجانب بقية الألعاب. الآيباد كان صاحبها الذي لا تمل منه في أي وقت، حتى عندما تتناول الطعام يجب أن تضعه أمامها على الطاولة. لم يكن لديها أصدقاء في الجوار وإن كانت تلمح أطفالًا يدخلون البيوت المجاورة في الحي، لكن الطبيعة القاسية دائمًا ما لعبت دورها في تقليص مساحة الاحتكاك اللازمة لتستطيع تكوين مثل تلك الصداقات، تلك التي يحظى بها الأطفال الذين يقطنون ذات الحي في أي مكان آخر من العالم. حيث يصبح أمر تمضية بضع ساعات للهو خارج المنزل أمر يجب انتظاره لشهور عدة أي بمثابة عمر كامل بالنسبة لمن في سنها. أحيانًا كانت إيفا تراقب والدتها من خلف باب المكتب حيث تقضي فيه ساعات بعد عودتها من العمل، تنظر إليها بينما تكتب أو تتفحص أكوامًا من الأوراق وتستمع إلى أحاديث لا تفهم منها شيئًا تجريها والدتها عبر سكايب، بحكم عملها كمحامية في مجال حقوق الإنسان، يترتب عليها البقاء على اتصال مع موكليها سيما أولئك المتواجدين خارج البلاد. لكن بالنسبة لإيفا كان عمل الأم هذا ليس مهمًا، بل وكريهًا أيضًا لأنه يشغلها طوال الوقت. لذلك كانت تكرر في مواضيع المناقشة أو الحصص المخصصة للتعبير أنها لا تحب العمل ولا الذين يعملون وقامت بتلوين لوحة رسمت فيها امرأة تضع سماعات وأمامها جهاز لابتوب مفتوح، تحت عنوان “لا يعجبني”. أما في القسم الآخر تحت عنوان يعجبني رسمت أمّا وطفلتها متشابكتي الأيدي يتمشيان في المنزه وتتناولان البوظة وحول كفيهما المتشابكتين رسمت دائرة صغيرة وكأنها بذلك تريد ألا تفترقا مطلقًا. وتأكد انطباع المعلمة حول الرسومات، بعد عرضها على المتخصصة النفسية المسؤولة عن فحص رسومات الأطفال مرة كل شهر بغرض التعرّف على مشاكل خفية يمكن أن يعانيها الأطفال في المرحلة الابتدائية خاصة. دوّنت المشرفة النفسية في زاوية صغيرة على لوحة إيفا "الرجاء من الأم مراجعة مكتبي لإجراء محادثة صغيرة". إيفا تستطيع أن تتصل متى أرادت بخدمة البيتزا السريعة أو ماكدونالز فتحضر الوجبة خلال دقائق، لكنها أحيانًا كثيرة تتصل عدة مرات بأمها ولا رد. في أحد الأيام العادية عادت إيفا مبكرًا من المدرسة نزلت من الباص وتوجهت لتدخل إلى المنزل، ثم بعد عدة خطوات توقفت فجأة، وضعت حقيبتها على الأرض ركبت دراجتها المركونة إلى الحائط لبست قبعتها الصوفية وسترة سميكة وخرجت. كان يوم أحد من نفس العام بعد مضي ثمانية أشهر على إنذار *أمبر عندما اتصل الموكل العام إلى منزل المحامية إليزلبيث غوين ليخبرها أن فتاة في الخامسة من العمر وجدت في بيت متنقل قرب محطة القطار. وعليها التعرّف على الجثة.-النهاية -

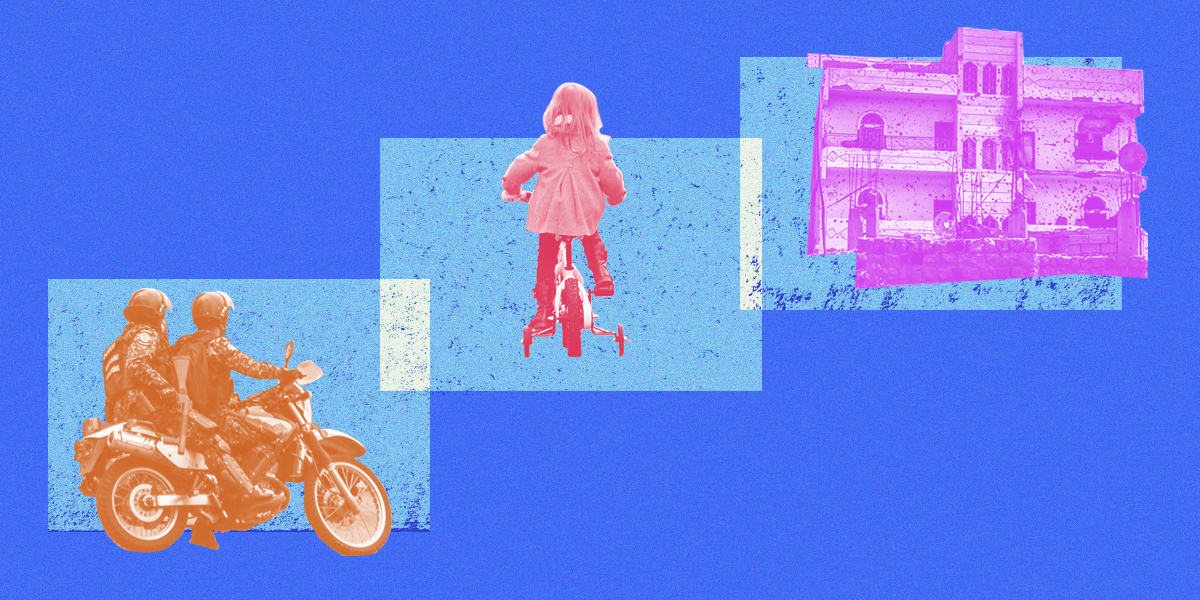

عمر من سوريا ماريا من فنزويلا إيفا من الولايات المتحدة الأمريكية *** ملاحظات هامشيّة: * باتيو: الفسحة الخلفية للمنزل وهو غالبا المكان الذي تستخدمه الأسرة لاجتماعاتها في فنزويلا ويحوي بشكل أساسي على شجرة مانغو أو بابايا أو أفوكاتو. * باغابوندو: المهرج. *بينياتا: دمية تصنع من الكرتون والصمغ بأشكال وألوان مختلفة خصيصا لأعياد الميلاد.* كاسيرولاسو: مصطلح مشتق من كاسيرولا بمعنى الوعاء أو الطنجرة. تستخدم كأداة للاحتجاج السلمي في فنزويلا.

* إنذار أمبر: هو إنذار محلي يرسل للسكان عبر رسالة نصية، تعتمده ولاية نيويورك منذ عام 1996 كوسيلة لتنبيه الأهالي في أحوال خطيرة أو غير اعتيادية كالكوارث الطبيعية وحوادث الخطف أو جرائم القتل.رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.

لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.