كان قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصليّة بلاده في إسطنبول صادماً بسبب فعل الارتكاب نفسه، لكن مشهديّة تقطيعه والحديث عن مدة عمليّة التقطيع (7 دقائق و15 دقيقة)، ثم رمزيّة أداة التقطيع (المنشار) تزامناً مع العنصر الموسيقي الذي وُجد خلال التنفيذ (لـ"تهدئة الأعصاب")، أعطى الجريمة بُعداً سينمائياً حيث يتفنّن المجرمون بقتل ضحاياهم في غرف توحي ببرودة مرعبة.

ولأن من يمارس التعذيب أو القتل بطريقة وحشيّة ينبغي، وفق الصورة النمطية، أن يكون سادياً وغريب الأطوار، بات من السهل حشر كل من يقوم بفعل مماثل، وفي حالة خاشقجي حُكي عن مدير الطب الشرعي في الأمن العام السعودي صلاح الطبيقي، في خانة الاضطراب النفسي والانحراف. هذه الخانة تجعل هؤلاء مختلفين حُكماً عن الأناس الطبيعيين الذين يتساءلون في أحيان كثيرة بدهشة: كيف طاوعه قلبه أن يفعل كذا وكذا؟ كيف كان يقتل فلاناً وهو يغنّي مثلاً؟ معلّقين بترفّع "الأكيد أنه ليس طبيعياً". من هو هذا الإنسان الذي يمكن أن يكون بهذه الوحشيّة في تعامله مع إنسان آخر؟ هل هو ساديّ أو منحرف جنسياً؟ هل مرّ بطفولة صعبة جرّاء تنشئة مستبدة أو إيذاء جسدي من والديه؟ هل هو مضطرب ذو شخصيّة عصبيّة تحمل خصائص وراثيّة؟

أبعد من مرضى ومتوحشين

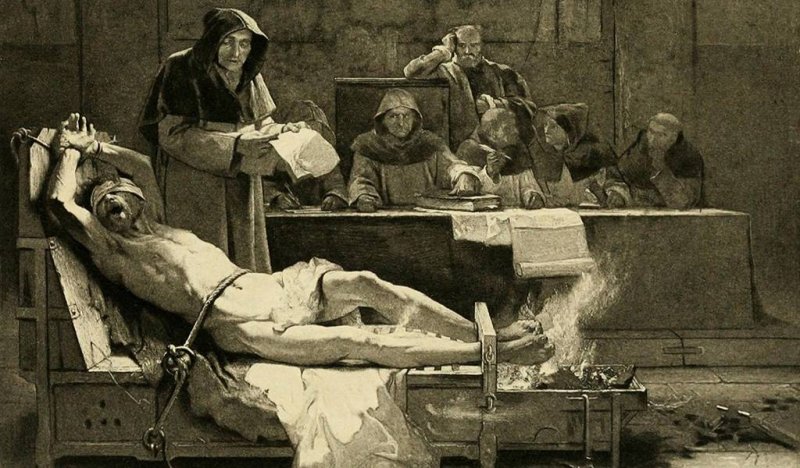

قد يكون أكثر راحة الاعتقاد بأن من يقومون بأفعال مروّعة مختلفون عنا. "نحن"، بعد كل شيء، أشخاص صالحون ولا يمكن أن نمارس التعذيب، فمن يقوم بهذا الفعل هم "الآخرون" الذين إما مرضى أو متوحشون، ولكن العودة للتجارب العلميّة والوقائع العمليّة تدعو لمقاربة "حيونة الإنسان" (والوصف عنوان كتاب لممدوح عدوان) بشكل مختلف، وبالتالي عدم تمييع مسؤوليّة من يرتكب فعلاً وحشياً بحصر دوافعه في إطار مرضيّ.

لا تستبعد الدراسات والتجارب وجود الاضطراب العصبي في حالات التوحّش الفرديّة، إنما تلك التي تتم في إطار مؤسساتي/ رسميّ أو ممنهج تُناقض الصورة المتعارَف عليها، لتُظهر أن من يقوم بذلك شخصٌ طبيعيٌ، لا بل يُفترض - كشرط لعمله كمُعذِّب (torturer) - أن يكون طبيعياً أو بمعنى آخر سويّاً. أكثر من ذلك، أظهرت الدراسات أن الشخص "المؤهّل" لممارسة التعذيب هو شخص يُصنَع (يُقولَب) في ظروف معيّنة وفق معايير محدّدة، واستخلصت بالنتيجة إلى أن الشخص الطبيعي يمكن في حال وجوده في تلك الظروف أن يرتكب فعلاً "لا طبيعياً" (متوحشاً).

تجارب شهيرة على "أشخاص طبيعيين"

"تجربة ميلغرام"

قد تكون تجربة عالم الاجتماع الأمريكي ستانلي ميلغرام (Stanley Milgram) الأشهر على الإطلاق. قام بها مطلع الستينات، لكن نتائجها لا تزال شديدة الحيويّة. كان هدفها فهم الرغبة لدى أشخاص - يُعرّفون عن أنفسهم كأشخاص يقدّسون المبادئ الإنسانية - بتعذيب آخرين في حال طُلب منهم أو أُمروا بذلك.وقد بُنيت على التجربة، بعد إجرائها في أمريكا، اختبارات عديدة مماثلة في دول مختلفة، وكانت النتائج متشابهة (أُجري 18 تقليداً ناجحاً للتجربة بين عامي 1968 و1985). في الظاهر، أعلنت الصحف وقتها عن تجربة هدفها دراسة أثر العقاب على التعلّم وتنشيط الذاكرة، بينما في العمق أراد ميلغرام منها اختبار المدى الذي يستطيع فيه الشخص العاديّ الانسياق لتعذيب شخصٍ آخر حين تُلقى على عاتقه مهمة التعذيب.

لا تستبعد الدراسات والتجارب وجود الاضطراب العصبي في حالات التوحّش الفرديّة، إنما تلك التي تتم في إطار مؤسساتي/ رسميّ أو ممنهج تُناقض الصورة المتعارَف عليها، وتُظهر أن من يقوم بذلك شخصٌ طبيعيأُخبر من خضعوا للتجربة، وهم من خلفيات علمية واجتماعيّة وثقافية تُعدّ مرموقة ومُحترمة، أن بإمكانهم ضغط زرّ يوصل شحنة كهربائية لجسد شخص آخر، في حال لم يُجب على الأسئلة بشكل صحيح. لم تكن الشحنات الكهربائية موجودة فعلاً، لكن من خضع للاختبار كان يعتقد بوجودها، بينما يتم بث أصوات صراخ مسجّلة في كل مرة يستخدمها. أُتيح للمشاركين أن يزيدوا من مقدار الشحنة الكهربائية مع كل إجابة خاطئة إضافيّة، بينما وصل 65 في المئة من هؤلاء حدّ استخدام الشحنة القصوى الكفيلة بقتل الشخص الذي يتعرّض لها فعلاً، علماً أنهم كانوا على دراية منذ البداية أن الحدّ الأقصى من الشحنة يقتل الشخص. (يمكن الاطلاع على تفاصيل التجربة هنا).

"سجن ستانفورد"

ثمة تجربة أخرى تُعرف بتجربة "سجن ستانفورد" لصاحبها الباحث النفسي فيليب زيمباردو (Philip Zimbardo) وهي تركت بصمتها في مجال علم النفس منذ إجرائها في أوائل السبعينات.في هذه التجربة، انقسم المشاركون إلى مجموعتين، الأولى لعبت دور السجناء والثانية دور السجانين. سرعان ما لاحظ الباحثون أن المجموعة الأولى باتت أكثر سلبيّة ورضوخاً بينما الثانية ازدادت استبداداً وتوحشاً. كان يُفترض أن تستمر التجربة لأسبوعين، لكنها انتهت في اليوم السادس بعدما بدأ الحراس المفترَضين باستخدام أساليب تعذيب شكلت خطراً حقيقياً على حياة المشاركين بدور السجناء. (يمكن الاطلاع على تفاصيل التجربة هنا).

تجربة باتريك هاغارد

في عام 2016، قرّر المتخصص في علم الأعصاب الإدراكي في جامعة لندن باتريك هاغارد تكرار تجربة ميلغرام مع تعديل الجانب الأخلاقي الإشكالي فيها، مقرراً مصارحة المشاركين بأن الهدف هو التعذيب لاختبار نتائجه. ما قام به هاغارد بشكل إضافي كذلك، كان محاولة تحرير ممارسة التعذيب من دمغتها الجندرية الذكورية، فاختار النساء حصراً للتجربة، وكانت النتيجة نفسها.اللافت كان ما قام به من تخطيط عصبي للنساء ليتبيّن أن المرات التي قرّرن فيها "طاعة الأوامر" لم تُعالج فيها مُخوخهن مُخرجات الفعل بينما تضاءل إحساسهن بالمسؤوليّة، مقارنة بالمرات التي طُلب منهن فيها اتخاذ القرار بأنفسهن - والذي للمفارقة كان نفسه (الصعق الكهربائي الذي لم يدركن كذلك حقيقة عدم وجوده) - لكن مخوخهن أظهرت حينها اضطراباً أكبر.

ممارسة التعذيب تفترض تدريباً مسبقاً... "التعذيب لا يحتمل الارتجال/ الإبداع"

كان لتلك التجارب منتقدوها الذين رأوا فيها مبالغة لا تعكس الواقع الفعلي محاجِجين في الطبيعة الخيّرة للبشر وبأن من أجروا الاختبار أوحوا للمشاركين بما عليهم القيام به ورسموا لهم أفعالهم وردود أفعالهم.

لكن الانتقادات لم تُجب عن أسئلة عديدة أبرزها: حتى لو كان الأمر كذلك، ما الذي يجعل أحدهم يضغط على زرّ وهو يعتقد أنه سيقتل أحدهم فعلاً؟ ما الذي جعل "السجانين" في تجربة سجن ستانفورد يجبرون المساجين على تنظيف برازهم بأيديهم، على التعرّي أو البقاء مستيقظين لأيام وليالٍ تحت التهديد وذلك من دون أن يقرروا بمعظمهم الانسحاب من الاختبار؟ وهنا نعود إلى السؤال الأساسي. ما هي الظروف الموضوعيّة التي تجعل "شخصاً طبيعياً" يقبل بتعذيب شخص آخر؟

الإيديولوجية، الطاعة والتصديق على القرار

قد تكون هذه العوامل الثلاثة أبرز ما أجمعت عليه الدراسات في الإجابة على السؤال السابق.الإيديولوجية

تبرز في هذا العامل بشكل أساسي مسألة شيطنة الآخر أو الـ"نحن" والـ"هم". ولذلك في العالم العربي أمثلة لا تنضب، من سوريا وممارسات التعذيب من قبل عناصر النظام لـ"أعداء الوطن" و"المخربين"، في مقابل تعذيب الجماعات المسلّحة للآخر التي تمت شيطنته على أسس مذهبيّة/ طائفيّة/ سياسيّة… إلى العراق واليمن وليبيا ولبنان على سبيل المثال لا الحصر. يمتدّ النقاش منذ سنوات طويلة.في مقال مطوّل كتبه دانيال غولمان مطلع الثمانينات، ناقش فيه هذه النقطة متحدثاً عن الأيديولوجية المتحمسة التي تقود شخصاً عادياً ليصبح جلاداً، لقناعة الأخير بأنه وصيّ على الخير الاجتماعي الذي تحفظه السلطة التي يؤمن بها إيماناً غير قابل للمساءلة.  من ناحية متصلة، تبرز مسألة الهدف الأسمى الذي يقتنع منفّذ التعذيب بوجوده، وهو تعذيب أحدهم لحماية آلاف الأرواح الأخرى مثلاً.

من ناحية متصلة، تبرز مسألة الهدف الأسمى الذي يقتنع منفّذ التعذيب بوجوده، وهو تعذيب أحدهم لحماية آلاف الأرواح الأخرى مثلاً.

حتى النازيين الذين عذبوا وقتلوا الملايين خلال الحرب العالمية الثانية لم يكونوا ساديين أو قتلة بطبيعتهم، على ما وثّقته حنة أرندت في كتابها "أيخمان في القدس: تفاهة الشرّ" (Eichmann in jerusalem:A Report on the Banality of Evil ). وأدولف أيخمان الذي حوكم في القدس في الستينيات من القرن الماضي، كان ضابطاً في القوات الخاصة الألمانية وقائد غيستابو سابق وعمل في حملات إبادة يهود ألمانيا وأوروبا وألهم ميلغرام للقيام بتجربته وكشف الكثير في جملة مقتضبة قالها أثناء محاكمته في القدس بعدما قبض الموساد عليه: "لقد كنت أطيع الأوامر فحسب".

الطاعة

ركزت على هذا العامل بشكل أساسي التجارب السابقة، وكانت من خلاصات زيمباردو أن ما حدث نتيجة طبيعية لما يُطلق عليه في علم النفس الاجتماعي بـ "اللاتفرد/ اللاتميّز" أو "Deindividuation"، والذي يمكن تعريفه بأنه فقدان الهوية الذاتية أو الوعي الذاتي ضمن الحالة الاجتماعية، بحيث يعرّف الفرد نفسه عن طريق الدور الذي يؤديه لا عن طريق منظومته القيميّة كشخص.الإيديولوجية، الطاعة وتلقي الأوامر من شخص "مؤهل" و"شرعي"... عوامل موضوعيّة لتحويل "شخص طبيعي" إلى "جلّاد"

يذكّر ذلك بما كتبه غوستاف لوبون في "سيكولوجية الجماهير" حيث تدفع الجماعات نحو فقدان المسؤولية الشخصية للفرد ما يؤدي إلى ميل الأخير للتصرف بشكل بدائي متسلحاً بالقوة والسلطة اللتين يستمدهما من مجموعته.

وناقش هذا العامل بدقة كتاب "التعذيب والوظيفة العسكرية" لجيسيكا وولفيندال (Jessica Wolfendale/ 2007) حين تحدث عن "الطاعة المدمّرة" التي يتدرب عليها الجنود للقتل دون تفكير وتنفيذ الأوامر دون نقاش، وفق قاعدة "العصا والجزرة"، حيث يتعرّض الجندي لتدريب قاسٍ أشبه بالتعذيب ويسمع مراراً بأن تساهله مع السجين قد يودي به إلى الزنزانة نفسها. في المقابل، يسمع من مدرّبيه بأنه سيحب القسوة مع الوقت وسيستمتع بممارستها. لاحقاً سيصبح مقتنعاً بأن ممارسته التعذيب "بطولة"، وأن طاعته لرؤسائه تصبّ في إطار "مصلحة الدولة العليا".

التصديق على القرار

يتبع عامل التصديق على القرار أو الموافقة في حالات التعذيب المُمأسسة أو المُمنهجة قناعة بأن من يقوم بها يخضع لأوامر طرف "مؤهّل" و"شرعي"، وبأنه لن يُحاسَب، فهو ينفذ الأوامر المتوافَق عليها ويقوم بعمل روتيني، لا بل يسعى لإتقان التعذيب بما يُشعر رؤساءه بالرضى.

عن ضرورة أن يكون المُعذّب متزناً

تُقيم وولفيندال في كتابها مقارنة بين ردود الفعل على الصور التي خرجت من سجن أبو غريب لجنود في وضعيات مذلة للمعتقلين وبين الأخبار التي خرجت من غوانتانامو. "كانت صور أبو غريب واضحة في لا أخلاقيتها بحيث لم يكن الدفاع عنها ممكناً، لا بل قيل علناً عن أصحابها بأنهم ساديون ومضطربون ويفتقدون للأهليّة"، حسب الكاتبة.بحسب مسؤول أمني عمل في العراق، وردت شهادته في الكتاب، فإن ممارسة التعذيب تفترض تدريباً مسبقاً، أما أن تطلب من أحدهم أن يمنع على سبيل المثال السجناء من النوم من دون أن يكون مدرَّباً على ذلك، فهذا يعني أن عليه أن يرتجل في حين أن "التعذيب لا يحتمل الارتجال/ الإبداع".  في المقابل، كان التعذيب في غوانتانامو "مدروساً"، يقوم به أشخاص متخصصون، ويحظى بشرعيّة الجهات الحكوميّة والعسكريّة.

في المقابل، كان التعذيب في غوانتانامو "مدروساً"، يقوم به أشخاص متخصصون، ويحظى بشرعيّة الجهات الحكوميّة والعسكريّة.

وفي سياق متصل، تشير الدراسات إلى أن العسكري أو الموظف الرسمي الذي يتحوّل إلى "معذِّب" يتلقى الأمر وكأنه ترقية إلى منصب خاص (وحدة خاصة)، أو يتعلّم قبوله خوفاً من اتهامه بالجبن وعصيان الأوامر والتمرّد وصولاً إلى المحاكمة العسكريّة.

وخلال ممارسة مهامه في التعذيب، يعيش الشخص حالة طبيعيّة يفسّرها علماء النفس بردّ دفاعي من الدماغ لتبرير ما يقوم به من أفعال، لكن عند انتهاء دوره بشكل نهائي، في حالة التقاعد مثلاً أو فقدان الصحة البدنيّة، تظهر لدى البعض حالات عديدة من الإحباط وصولاً إلى الانتحار.

حتى تلك الحالات لا يربطها متخصصون في علم النفس بالشعور بالندم حصراً، بل ثمة أسباب أخرى منها فقدان الإحساس بفائض القوة الذي كان يتيحه التعذيب، أو عودة إحساس بالنقص سابق كان يغطيه عبر انتهاك الآخر المختلف.

أما الصورة الأكثر دراماتيكيّة للنهايات، فربما صوّرها الروائي يوسف إدريس في "العسكري الأسود" حيث يتكوّم عباس الزنفلي (العسكري الأسود) - الذي عُرف بتعذيبه الرهيب للمساجين خلال فترة خدمته - في زاوية غرفته يعوي وينهش من لحمه الحيّ، بينما تلمع في إطار زجاجي فوق رأسه شهادة تكريم "تقديراً لتفانيه في خدمة مصالح الوطن العليا".

كان الزنفلي يعوي وينهش من لحمه الحيّ بينما تردّد جارته أم علي على مسامع زوجته "لحم الناس يا بنتي.. اللي يدوقو عمرو ما يسلاه.. يفضل يعضّ انشالله ما يلقاش إلا لحمو" (لحم الناس يا ابنتي، من يذوقه لا ينسى طعمه أبداً، يستمرّ بالنهش حتى لو لم يجد سوى لحمه الحيّ).

رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.

لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.