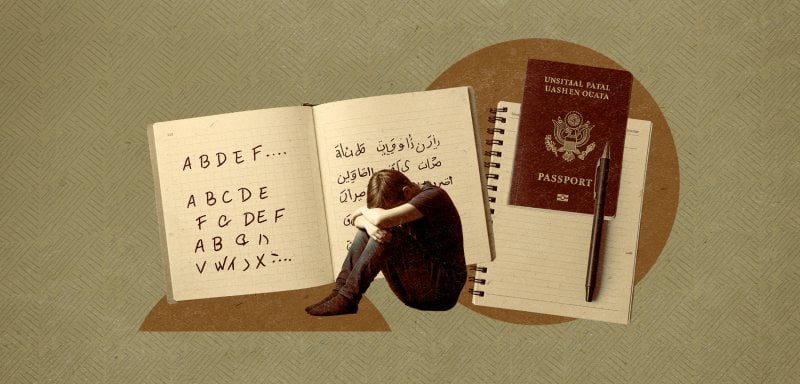

في أوروبا جيلٌ لا يُرى تماماً ولا يُسمع بوضوح. ربما يعيش في الظلّ، بين لغتين وثقافتين، وبين بلدين لا ينتمي إليهما بالكامل. جيل وُلد وترعرع في القارة العجوز، لكنه لا يزال يسأل نفسه: من أنا؟ وهل يمكن أن أكون أكثر من صورة واحدة؟ فلا أنا مهاجر/ ة بالكامل ولا أنا أوروبي/ ة بالكامل… فمن أكون؟ أو ماذا يمكنني أن أكون؟

هذا هو السؤال الذي يحيّر أبناء وبنات الجيل الثاني من المهاجرين/ ات، الذين/ اللواتي عاشوا/ عشن في أوروبا غالبية أعمارهم/ نّ. شبابٌ تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً، يمشون عبر ممر ضيق بين الجذور والهوية الجديدة، يحاولون/ ن أن يصوغوا/ ن لأنفسهم/ نّ مكاناً في عالم يطالبهم/ نّ باختيار واضح: "هذا أو ذاك". لكنهم/ ن يرفضون/ ن هذا الاختيار البسيط، ويصنعون/ ن لأنفسهم/ نّ هويات مركبةً، ومتشابكةً، تحكي قصصاً من الاغتراب واللجوء وتروي عن أيام من الاندماج والتأقلم.

رصيف22 التقى مجموعةً من المراهقين والمراهقات من أبناء وبنات المهاجرين/ ات في مخيم عائلي وتفاعليّ في إحدى القرى الريفية في هولندا. خيّمت الحماسة والفضول على الحوار الذي دار في فلك محاولة معرفة ما الذي يشغل أبناء وبنات هذا الجيل في أوروبا؟ وبماذا تختلف حياتهم عن باقي أقرانهم في بلدانهم الأمّ؟

أحلامٌ نُطقت بالعربية، بلغةٍ يتعثّر بها الجيل الجديد أحياناً، لكنها تخرج صافية وصادقة، كاشفةً عن جيل يرفض أن يختزل في تعريف ضيّق من الانتماء

بدأ الكلام بالحديث عن هواياتهم/ نّ المفضّلة وكيف يقضون/ ين أوقات فراغهم/ نّ، وعن علاقتهم/ نّ بالعائلة، وبأيّ طرائق يعبّرون عن ذواتهم. أكثر ما شدّني كان إصرار كل واحد/ ة منهم/ نّ على إثبات نفسه/ ا والحديث عن أحلامه/ ا، التي تنوّعت بين أن يصبحوا/ ن روّاد ورائدات فضاء وأطباء وطبيبات ومهندسين ومهندسات يشيّدون بيوتاً، أو معلمين ومعلمات.

أحلام قالوها بالعربية، ربما بلهجة متعثرة أحياناً، لكنها صافية وصادقة، تشي بجيلٍ يرفض أن يُختزل في هوية واحدة، ويصرّ على أن يكون أكثر من صورة، أكثر من انتماء، وأكثر من حلم.

عالم مركّب

يشبه مسار المراهقين والمراهقات من أبناء وبنات المهاجرين/ ات في أوروبا، السير على حبل مشدود بين عالمين متباينين: عالم الأهل والجذور من جهة، وعالم المجتمع الجديد من جهة أخرى. فهم لا يُعدّون غرباء بالكامل في أوروبا، أو منغمسين كليّاً في ثقافة أوطانهم الأصلية. ما تمثّله فيروز وأم كلثوم لذويهم، لا يُلامسهم بالقدر ذاته، ورائحة التراب وملمس الحجارة في أوطانهم الأمّ قد لا تثير فيهم الذكريات نفسها. أما طقوس العائلة في الأعياد، ومفاهيم قوانين "المنزل" التي نشأ ذووهم على "تقديسها"، فقد تتعارض أحياناً مع مبادئ "الحرية" والاستقلالية الشخصية التي يكتسبها الطفل في المجتمعات الأوروبية.

تتحدث رمزا رزق، وهي أمّ لثلاثة أطفال مقيمة في هولندا وتعمل في إحدى الشركات الهولندية، عن تربيتها لأطفالها في بيئةٍ أوروبية، لرصيف22، قائلةً: "لم أكن أتوقع أن أضطر إلى شرح أُسس وجود القوانين في منزلنا لأطفالي، فقد كنت أظنّ أنّ الأمر طبيعي وبديهي. لكن هنا كل شيء يحتاج إلى تبرير، وكل طفل يمتلك الحرّية ليقرر بنفسه. وعندما أضع حدوداً، يسألونني: 'لماذا؟ صديقي أو صديقي لا يتصرفون هكذا'. أنا لا أطلب شيئاً غريباً، كل ما أريده هو النظام والاحترام. أصبحت مضطرّةً إلى شرح القيم التي نشأت عليها وكأنها أمر غير مفهوم، وهذا جعلني أعيد التفكير في كل شيء".

المراهقون/ات من المهاجرين/ات في أوروبا يسيرون على حبل مشدود، يعيشون هوّية متأرجحة وتتشابك تجاربهم بين الانتماء والاغتراب

أمّا شيرين شيخموس، وهي سورية كردّية وأمّ لفتاتين، فتتحدث عن أهمية بناء الثقة بالنفس لدى الأطفال قائلةً: "في البداية، من الطبيعي أن نواجه بعض الصعوبات، خاصةً إذا كان طفلك/ تك في مرحلة المراهقة. فأنتِ تحملين عادات وتقاليد نشأتِ عليها، وتدخلين في مجتمع يختلف كثيراً في عاداته وتقاليده. كيف يمكن تحقيق التوازن بينهما؟ عليك أن تأخذي الإيجابيات من المجتمع الجديد وتحاولي تطبيقها، مع الحفاظ على الإيجابيات والعادات والتقاليد التي تنتمين إليها، حتى تتمكّني من تحقيق هذا التوازن. بالطبع هناك إيجابيات وسلبيات، لكن الأهم من ذلك أننا عملنا على تعزيز الثقة بالنفس لدى أبنائنا. فطالما وُجدت الثقة بالنفس، ستتمكنين من الشعور بالأمان تجاه طفلك، وسيصبح أكثر تعبيراً وتفاعلاً معك".

تحاول كلّ من رمزا وشيرين، خلق مساحة من التوازن بين وجود القوانين واحترام الحرية، وهو ما يعكس قدرة الأهل -في حال توافرت الإرادة- على بناء إطار واضح في البيت، بما يمنح أبناءهم/ نّ الشعور بالأمان والحرية في آن واحد. من أهم العوامل التي تساعد على تأسيس عائلة قوية، الثقة التي نمنحها للأبناء.

تشير دراسة بعنوان "اختلافات الدعم الأسري بين المراهقين المهاجرين وغير المهاجرين"، المنشورة في مجلة Frontiers in Psychology، في أيار/ مايو 2023، إلى أنّ فئة المراهقين في المجتمعات الأوروبية -من المهاجرين وغير المهاجرين- تتمتع بمستويات دعم أسري مرتفعة نسبياً؛ لكن أبناء المهاجرين/ ات من الجيلَين الأول والثاني يواجهون ضغوطاً إضافيةً داخل بيوتهم، والسبب الرئيس في ذلك يعود إلى الفجوة الثقافية التي تتسع بين الأهل والأبناء.

وتعلّل الدراسة ذلك بأنّ الأبناء يندمجون بسرعة أكبر في المجتمع الجديد، ما يجعلهم يتبنّون لغته وقيمه اليومية. في المقابل، يتمسك الأهل أكثر بثقافتهم الأصلية ولغتهم الأمّ، خوفاً من ضياع الهوية.

وهذا التباين في وتيرة التكيّف يخلق سوء فهم متكرر، ويجعل الأبناء يشعرون أنّ أسرهم أقل دعماً وأكثر تقييداً مقارنةً بأقرانهم من غير الفئات المهاجرة. النتيجة ليست بالضرورة غياب الدعم، بل هشاشة الروابط حينما لا يجد المراهق مساحةً كافيةً للتعبير أو التوفيق بين عالمين متناقضين.

غناء من القلب

ليست اللغة مجرد أداة للتواصل، بل هي بوابة الهوية، وجسر يصل الإنسان بجذوره، وقد تكون أحياناً سبباً في المسافة بين الأجيال. ففي بيئة متعددة الثقافات، تصبح اللّغة صراعاً خفيّاً داخل الأسر المهاجرة؛ إذ تسعى العائلات للحفاظ على لغتها الأمّ، بينما ينجذب الأبناء إلى لغة المجتمع الجديد، تلك التي تُستخدم في المدارس، ومع الأصدقاء، وفي تفاصيل الحياة اليومية.

تروي جانيت (15 سنةً)، وتقيم في هولندا حيث تتابع دراستها في مرحلة الـ"هافو" (HAVO)، عن هذا التباين: "أحبّ تعلّم لغتي الأمّ، لكن للأسف لا أستطيع سوى التحدّث بها. أعمل على تطوير نفسي لتعلّمها. وعندما مررتُ بموقف لم أتمكن فيه من قراءة اللغة العربية، ازداد تعلّقي بها ورغبتُ في تعلّمها أكثر".

جانيت لا ترى اللغة العربية عبئاً، بل كنزاً تحاول اكتشافه بطريقتها الخاصة. تقول: "أحب الغناء بجميع اللّغات، لكنني أشعر أنّ اللّغة العربية جميلة جداً للغناء بها. على سبيل المثال، أعرف كيف أغنيّ لفيروز وأحبّ الأغاني القديمة، مثل أغنية ‘حلوة يا بلدي‘، كما أحبّ أغنية ‘موطني‘. تقول لي والدتي إنّ نطقي ليس جيداً، وإنّ ‘موطني‘ أغنية صعبة، لكنني أعمل على تطوير نفسي لأتمكن من أدائها، لأنها أغنية جميلة وتحمل معنى عميقاً. لا أفهم جميع الكلمات، لكن عائلتي تترجمها لي كي أغنّيها من قلبي".

من جانبها، تحرص شيرين، وهي والدة لفتاتين، على غرس اللّغة الأم في بيئة تغلب عليها الهولندية. تقول: "نحاول، بما أننا أكراد، أن نتحدث بلغتنا كثيراً داخل المنزل. ابنتاي تتحدثان أحياناً باللغة الهولندية في ما بينهما، لكننا نقول لهما: عندما تفتحان باب المنزل، يجب أن تبقى كل الأمور المتعلقة بالهولندية في الخارج، وداخل البيت يجب أن تبقى الكرديّة هي اللغة الأساسية".

تُضيف شيرين: "نُكثِر من الزيارات العائلية، وعائلتي موجودة هنا، كما نشاهد العديد من البرامج بلغتنا الأمّ، سواء كانت عربيةً أو كرديةً، لكي تبقيا مرتبطتين بجذورنا وأصولنا".

في هذه المسافة بين البيت والمدرسة، بين اللغة الأمّ ولغة المجتمع، تنسج العائلات المهاجرة خيوط هويتها المركبة. فاللّغة ليست فقط وسيلةً للتفاهم، بل مرآة للانتماء، وهمزة وصل مع الماضي، وجسر عبور نحو مستقبلٍ يوازن بين الأصالة والانفتاح.

جذور في تربة متحرّكة

تعيش العائلات المهاجرة في أوروبا على مفترق طرق يوميّ، بين الرغبة في الحفاظ على جذورها الثقافية والاجتماعية، وبين الانفتاح على عادات وقيم المجتمع الجديد. ليست المسألة مجرد رفض أو قبول، بل هي عملية فرز مستمرة بين ما يُناسب وما لا يُناسب، بين ما يُعزز الهوية وما يُربكها.

تُعبّر لنا رمزا، عن موازنتها بين عاداتهم وتقاليدهم والبيئة الجديدة: "كنّا نعيش زمن الصوم المسيحي بأجواء خفيفة، حيث نقوم كل أسبوع بمهمة بسيطة، فمثلاً كنّا نتوقّف عن بعض الأمور البسيطة أيام الأربعاء والجمعة. ابنتي أخذت تقويم الصوم إلى المدرسة، وشرحت لمعلّمتها وزملائها/ زميلاتها مفهوم الصيام لدينا. حتى إنها أرادت أن تُحضِر شطيرةً من الزيت والزعتر للمعلمة، لتُريها كيف نمارس الصوم. شعرت حينها بأنّ هناك حواراً بدأ يتكوّن بين المدرسة والمنزل، وهذا الأمر أسعدني كثيراً".

في المسافة الفاصلة بين البيت والمدرسة، وبين اللغة الأم ولغة المجتمع، تنسج العائلات المهاجرة ملامح هويتها المركّبة

أما شيرين، فتتحدث من منطلق آخر حول الانفتاح على ثقافة البلد المضيف، لكنها تؤكد على أن الانفتاح لا يعني الذوبان: "نأخذ الإيجابيات من العادات والتقاليد الجديدة، ونحاول تعزيزها لدى أبنائنا إلى جانب الإيجابيات الموجودة في عاداتنا وتقاليدنا، لأنّ لدينا نحن أيضاً بعض السلبيات، وهم كذلك. وليس في ذلك ما يُعيب، بل على العكس، من الجميل أن يتعلّم الإنسان من ثقافات أخرى ويكتسب عادات جديدةً".

الحفاظ على العادات والتقاليد لا يعني التشبّث بالماضي بجموده، بل هو محاولة لبناء جسر بين الأجيال، حيث يمكن للأطفال أن يتنقّلوا بين عالمين دون أن يُمزّقهم التناقض، بل يُغنيهم التنوّع.

أحلام المستقبل

برغم العقبات الاجتماعية والثقافية التي يواجهها أبناء الجيل الثاني من المهاجرين، تبقى الأحلام قوةً دافعةً تحمل في طياتها توقاً إلى الاستقرار، وتحقيق الذات، وبناء هوية متماسكة ومتعددة الجوانب. ينسج هؤلاء الشباب وأهاليهم خيوط المستقبل بين الواقع والاحتمال، بين ما هو مأمول وما هو ممكن.

شيرين، كأمّ، تؤمن بأنّ غرس الأمل هو أحد أهم أركان التربية في الغربة: "أقول لهنّ دائماً: انظرن إلى المستقبل المشرق، لا إلى الجانب المظلم، لأننا نستطيع أن نبني حياةً هنا إذا عرفنا الطريقة المناسبة".

تفتح هذه النظرة الإيجابية الباب للنقاش حول كيفية التعامل مع المشاعر السلبية التي يعاني منها المهاجرون/ ات في الدول الأوروبية والتحديات اليومية في بيئة جديدة. توضح شيرين لرصيف22، أنها تدفع ابنتَيها نحو تحديد أهدافهما، لكنها لا تفرض عليهم مساراً معيّناً: "أرغب في أن تعمل ابنتاي في ما تحبّانه، لا في ما يلبّي فقط توقعات الناس أو المجتمع".

أما رمزا، فتسلّط الضوء على أهمية البيئة العائلية في تشكيل صورة المراهق/ ة عن مستقبله/ ا، خاصةً في بيئة قد تشعره/ ا أحياناً بالغربة أو القصور: "يجب أن يحظوا/ ن بالحب والعاطفة والجو الأسرّي، لأنّه عندما يغيب الدفء عن البيت، يبحث الطفل عن الانتماء في مكان آخر".

وترى أنّ الثقة بالنفس تبدأ من الإحساس بالقبول في المنزل، ومن فهم الوالدين لطبيعة التغيرات التي يمر بها أبناؤهم، مضيفةً: "لا أريد لابني أن يعيش حلمي، بل أريده أن يعيش حلمه هو، لكنني أرغب في أن أكون بجانبه في هذا المسار".

تؤكد أهمية بناء أواصر الثقة في المنزل، ما ذهبت إليه دراسة بعنوان "الفروق في الدعم الأسري بين المراهقين المهاجرين وغير المهاجرين عبر 30 دولةً"، والمنشورة في مجلة علم النفس عبر الثقافات Journal of Cross-Cultural Psychology، في حزيران/ يونيو 2023، والتي تشير إلى أنّ الدعم الأسري يُعدّ أحد العوامل الجوهرية في رفاهية المراهقين/ ات وتطورهم/ نّ، غير أنّ النتائج تشير إلى أنّ المراهقين/ ات من أصول مهاجرة -سواء من الجيل الأول أو الثاني- يبلغون/ ن عن مستويات أقل من الدعم الأسري مقارنةً بأقرانهم من غير المهاجرين، خاصةً عندما تكون المسافة الثقافية بين ثقافة الأصل والمجتمع المضيف، أكبر.

وتؤكد الدراسة، أنه كلما اتسعت الفجوة الثقافية بين الآباء المهاجرين وأبنائهم وبناتهم، تزايد احتمال ضعف الروابط العائلية والشعور بالاغتراب داخل البيت، وهو ما قد يفسّر إحساس بعض المراهقين بأنّ أسرهم أقل دعماً من غيرها".

هويّات متعدّدة

جانيت، وهي فتاة مراهقة تعيش هذا التداخل الثقافي بشكل مباشر، تحلم بأن تُعبّر عن نفسها من خلال الفن. ترى في الغناء وسيلةً لتجسيد هويتها المتعددة. تقول: "أحبّ أن أغنّي بجميع اللغات: الهولندية، والعربية، والإنكليزية. أشعر أنّ لكل لغة إحساساً مختلفاً، وأحبّ أن أتعلم اللّغة العربية لكي أغنّي بها، ولكي أتحدث مع جدّتي، وأشعر بقربي من جذوري".

تعبّر جانيت عن رغبتها في أن تكون صوتاً لجيلها، وهو جيل يعيش بين الثقافتين دون أن يكون مضطراً إلى الاختيار القاسي بينهما. ترى أنّ الطموح لا يتوقف عند مهنة أو شهادة، بل يتعداه ليشمل الحضور، والتمثيل، والشعور بالانتماء.

قد يصلح أن نسمّي هذا الجيل عربياً بجيل "البَيْنَ بَيْن": بين ما يُعاش فعلاً وما يُعاد تشكيله، لا بوصفه مساحةً لمحو الهويّة الأمّ، بل بوصفه مساراً لا يكررون فيه حياة أهلهم، ولا يذوبون في ثقافة المجتمعات التي وُلدوا/ ن فيها، بل يبتكرون/ ن مساراً ثالثاً، جديداً، لا يزال قيد التكوين.

ليس السؤال اليوم: "من هم أبناء وبنات المهاجرين؟"، بل: من نحن في أعينهم/ نّ؟ هل نحن الجسر الذي يساعدهم/ نّ على العبور، أو الحبل الذي يشدّهم إلى الخلف؟… هل نجرؤ على أن نمنحهم الحق في صياغة تعريفاتهم الخاصة للحب، والانتماء، والوطن، واللغة، وحريّة اختيار طريقهم/ نّ؟ أو نطلب منهم/ نّ أن يُحبّونا بلغتنا، ويحلموا بأحلامنا، ويشبهونا ليفوزوا برضا العالمين؟

رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.

لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.