في زحمة الانهيارات الكبرى التي أصابت بنية الدولة القومية في مصر بعد هزيمة يونيو 1967، لم تكن السينما سوى مرآة باهتة لشروخ أكثر عمقاً. انكشفت أوهام الريادة الثقافية، وتعثّر خطاب الاشتراكية الفنية تحت وطأة التراجع الاقتصادي والتضييق السياسي والتذبذب الأيديولوجي. في هذا الفراغ المشبع بالخوف والتأمل القومي الجريح، لجأت صناعة السينما إلى مسارات بديلة للبقاء؛ لا استمرارية إبداعية، بل بحث محموم عن حلول تقنية وإنتاجية تُبقي العجلة دائرة.

برزت آنذاك نزعة الإنتاج العابر للحدود، وتحوّلت بيروت إلى ملاذ بصري وموقع تصوير بديل، كما فُتحت أبواب التعاون مع مواهب أجنبية؛ ليس من باب التجريب فحسب، بل بدافع الضرورة الاقتصادية. في هذا السياق المرتبك، ظهرت فريبا خاتمي، ممثلة إيرانية من طهران، ولدت في سنة 1943، وظهرت لأول مرة على الشاشة في الفيلم الإيراني "أحبك" في حوالي سنة 1963، قبل أن تشق طريقها في إعلانات وأدوار ثانوية جعلت منها وجهاً مألوفاً في مجلات السينما الإيرانية أواخر الخمسينيات. تنتمي إلى الطبقة الوسطى المتعلمة، دخلت عالم السينما الفارسية في وقت كانت فيه هذه الأخيرة تقف على مشارف تحوّلات جذرية بفعل صعود ما بات يُعرف لاحقاً بـ"موجة الفيلم الإيراني الجديد". لم تكن فريبا نجمة كبيرة في إيران، لكنها شكّلت نموذجاً لنمط الممثلات اللواتي تُمكّنهن ملامحهن الشرقية ومهاراتهن الاستعراضية من عبور تخوم الصناعة المحلية، ولا سيما في ظل شبكة الإنتاج المشترك بين مصر ولبنان في تلك المرحلة.

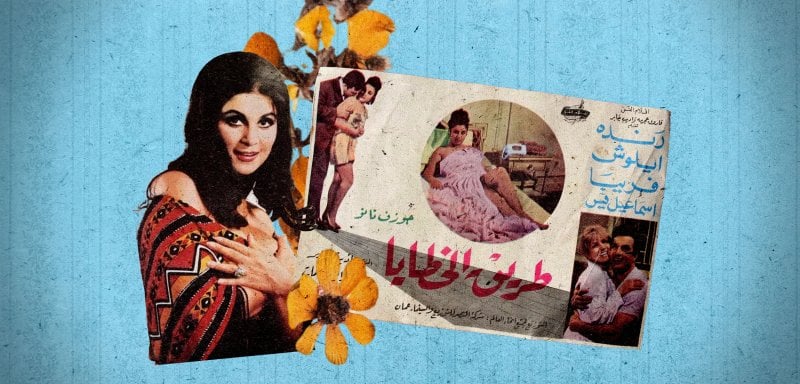

ملصق فيلم "طريق الخطايا"

ملصق فيلم "طريق الخطايا"

شاركت فريبا في ثلاثة أفلام مصرية بين سنتي 1968 و1969؛ أفلام وُضعت على هامش المشهد، لكنها تفضح البنية التحتية المهتزة للسينما المصرية وتعيد طرح أسئلة حول حدود الهوية السينمائية: من يُمثّل من؟ ومن يملك حق الظهور على الشاشة العربية؟ حضور فريبا، القادم من فضاء ثقافي مغاير لكنه غير غريب تماماً، كان بمثابة لحظة تشظي داخل خطاب سينمائي مأزوم؛ حضور لم يكن احتفائياً ولا تمثيلياً بقدر ما كان دالاً على قلق بنيوي في تعريف الذات الفنية العربية نفسها. من هي "المرأة الشرقية"؟ وما حدودها في خطاب ذكوري ما بعد النكسة؟

لم تكن السينما المصرية مجرد مشروع فني وطني منذ مطلع القرن العشرين، بل كانت سردية بصرية للذات العربية الحديثة في طور تشكلها، ومختبراً رمزياً لصياغة الخيال السياسي والاجتماعي في ظل الدولة القومية الصاعدة. غير أن هذا المشروع، الذي راكم زخماً هائلاً من الإنتاج والتأثير، ما لبث أن تعثر في منتصف الستينيات تحت وطأة التصدعات الداخلية والخارجية على السواء. جاءت النكسة عام 1967 لا حدثاً عسكرياً فحسب، بل كارثة وجودية مزقت نسيج الثقة بالذات، وانعكست مباشرة على الصناعة السينمائية التي كانت أصلاً تخضع منذ فترة لتشديد الرقابة وتحجيم الهوامش.

ما تبقى من الحلم السينمائي حينذاك، دخل طور "الهروب الإنتاجي": هروب من الواقع المحلي، ومن التكلفة المرتفعة، ومن الرقابة الأخلاقية والسياسية. فكانت بيروت هي الوجهة الأبرز؛ لا لأنها موقع تصوير أرخص فحسب، بل لأنها قدّمت وعداً بتحرر مؤقت من المركزية القاهرة، ومن ثقل الدولة، ومن انهيارات الخطاب الرسمي. ولكن ما بدا في الظاهر تحرّك إنتاجي براغماتي، انقلب إلى موجة من الأفلام التجارية المبتذلة، التي عبّرت عن لحظة فقدان المعنى، وعن تحوّل السينما من أداة نقد اجتماعي إلى سلعة تستهلك في سوق مشبع بالإحباط.

حضور فريبا الإيرانية لم يكن احتفائياً ولا تمثيلياً، بل دالاً على قلق بنيوي في تعريف الذات الفنية العربية نفسها

في هذا المناخ، لم يكن الاستعانة بوجوه أجنبية محض رغبة في التجديد، بل محاولة لرأب صدع السوق عبر استيراد "الآخر المألوف": ذلك الآخر الذي يدرج ضمن خريطة الاستشراق القريب، والمقبول بصرياً ضمن الذوق العربي السائد، لكنه أيضاً يوفر فرصة لإعادة تشكيل الجسد الأنثوي على الشاشة باعتباره منتج غريب ومثير، لا يخضع بالكامل للقيود الرقابية نفسها المفروضة على الأفلام المحلية.

ملصق فيلم "لعبة الحظ"

ملصق فيلم "لعبة الحظ"

إن دخول هؤلاء الوافدات، وفي مقدمتهن فريبا خاتمي، لم يكن بريئاً ولا عرضياً؛ بل كان لحظة مفصلية في تاريخ السينما المصرية، تكشف عن توتّر دفين بين المحلي والعابر، بين الاقتصاد والرمز، بين االبعد التمثيلي للشاشة وبعدها السلعي. وقد جاءت فريبا، بجسدها ولغتها ولهجتها، كأيقونة عابرة تقف على الحافة: ليست نجمة، ولكنها ليست غريبة تماماً؛ ليست مصرية، ولكنها تؤدي "الأنوثة الشرقية" بمنظور الآخر. وهنا يكمن المعنى السياسي العميق؛ لا في أدائها، بل في وظيفتها الرمزية ضمن بنية مأزومة تبحث عن هوية وسط الركام.

تجسّد فريبا خاتمي، في سيرتها العابرة للحدود، مثالاً كاشفاً لما يمكن أن نسميه بـ"أنثروبولوجيا الجسد المستعار" في السينما العربية. وُلدت في إيران في زمن كانت فيه السينما الإيرانية تشق طريقها بصعوبة، تبحث عن صوت خاص بها وسط زحام التأثيرات الأوروبية والصراعات الطبقية والدينية التي راحت تتسلل إلى الشاشة تدريجياً. كانت طهران آنذاك، في ستينيات القرن العشرين، مدينة تتأرجح بين أصالة ثقافية غارقة في السرد الفارسي القديم، وبين موجة حداثية مشبعة بالسينما الفرنسية والإيطالية، تسعى لتكوين "عيون فارسية" قادرة على رؤية الذات من خارجها.

وسط هذا التشكل غير المكتمل، ظهرت فريبا، ليست نتاج ناضج لهذا المشهد، بل امتداد جانبي له، نموذجاً لممثلة شابة ترى في الخارج مساحة تجريب وهروب في آن. وصولها إلى القاهرة عام 1969، ومشاركتها في أفلام "طريق الخطايا"، "مشاكل البنات"، و"لعبة الحظ"، لم يكن حدثاً سينمائياً كبيراً بالمعنى التقليدي، لكنه كشف هشاشة بنية السينما المصرية في لحظة استقطاب عاطفي بعد الهزيمة، حيث بات الجسد الأنثوي الأجنبي يحمل وعداً مموهاً بـ"التجديد"، حتى وإن جاء مُفرغاً من سياقه الثقافي واللغوي.

كانت فريبا جميلة، ملفتة، ذات حضور بصري لا يُخطئه المشهد، لكن عائق اللغة ارتفع جداراً بين جسدها وصوتها. لم تكن تتحدث العربية، وكان لا بد من دبلجة صوتها، قرار يحمل من الدلالات أكثر مما يبدو للوهلة الأولى. ففي سينما اعتادت الصوت الحي، وتربط بين التعبير الوجداني والنبرة المحلية، كان نزع صوت فريبا بمثابة تفكيك متعمد لهويتها، وتحويلها إلى كيان مزدوج: وجه فارسي/صوت مصري، جسد وافد/إحساس مألوف. هكذا، صارت فريبا شخصية هجينة، يتقاطع داخلها المشروع التجاري مع الرغبة الجماهيرية في الألفة.

الدبلجة، في حالتها، لم تكن مجرد إجراء تقني، بل فعل سياسي وفني، إعادة تشكيل رمزي لكيان لا يُسمح له بأن يُعبّر عن نفسه بلغته. وبهذا، باتت فريبا لا تمثّل نفسها، بل تمثّل تمثيلها، تحمل على جسدها عبء تماهٍ مزدوج: أن تبدو مألوفة بما يكفي لتُحب، وغريبة بما يكفي لتُستهلك.

ومن بين التجارب الثلاث التي خاضتها فريبا خاتمي على الشاشة المصرية، يبرز "طريق الخطايا" بوصفه الأكثر تركيباً، لا من حيث مستواه الفني، بل بسبب اللقاء الذي جمع فيه أجساد وخطابات من عوالم سينمائية متباعدة: فريبا، الوافدة من سينما إيرانية ناشئة، وإيلوش خوشابه، الممثل الإيراني من أصول آشورية الآخر الذي تصدر البطولة وكان اشتهر في مطلع الستينيات بأدوار البطولة العضلية في أفلام إيرانية وفي إيطاليا بتجسيد أدوار الأبطال الأسطوريين مثل هرقل وعلي بابا في موجة أفلام الـ" بيبلم " الإيطالية، إلى جانب عملاق الكوميديا الشعبية المصرية إسماعيل ياسين، في واحدة من لحظاته الأكثر هشاشة واغتراباً عن ذاته الفنية.

كان إسماعيل ياسين، طيلة عقدي الأربعينيات والخمسينيات، تجسيداً حيوياً للضحك المصري؛ ذلك الضحك الذي لا يسخر من الألم، بل يسكّنه. لكنه في أواخر الستينيات، وفي ظل التغيرات البنيوية التي أصابت الإنتاج السينمائي بعد النكسة، صار جسده يشي بالإنهاك، وصوته يفتقر إلى الحيوية، وبات وجوده في الفيلم استدعاءً نوستالجياً أكثر من كونه مشاركة درامية فاعلة. لقد تحوّل من "شخصية" إلى "أثر"، ومن فاعل إلى طيف سينمائي يُستحضر لا ليقود، بل ليذكّر.

ملصق فيلم "طريق الخطايا" النسخة الفارسية

ملصق فيلم "طريق الخطايا" النسخة الفارسية

ضمن هذا السياق، تأتي فريبا، بعينيها الواسعتين وصمتها المقطوع بالدبلجة، مثل جسد آخر يُستدعى لتحقيق المعادلة المستحيلة: نجم قديم ووجه جديد يساوي انتعاش فني لكن ما حدث كان العكس تماماً؛ هذه الخلطة، وإن كانت تجارية في نيتها، عرّت هشاشة المقاربة ذاتها؛ التبادل الثقافي استخدم ذريعة، لا مشروعاً. الفيلم، في بنيته وحواره وحتى في إخراجه، لم يسعَ إلى إدماج فريبا بوصفها ممثلة تحمل لغة تعبير مختلفة، بل استخدمها كعنصر "إبهار" عابر، لا يختلف كثيراً عن استخدام المناظر الطبيعية أو الموسيقى المستوردة.

فيلم "مشاكل البنات"

فيلم "مشاكل البنات"

الإشكالية الكبرى لم تكن في أداء فريبا أو حتى في لغة الفيلم، بل في الصيغة النفعية التي حكمت العلاقة بين الإنتاج الثقافي والسياسات ما بعد الكارثة. لقد أُفرغت مفاهيم مثل "العروبة" و"التضامن الفني" و"التلاقي الحضاري" من محتواها، وتحولت إلى شعارات تسويقية ضمن بنية إنتاج تبحث عن الربح السريع في سوق متضعضع. وهكذا، صار "التبادل الثقافي" مجرد جملة على ملصق فيلم، لا مشروعاً نقدياً أو استكشافياً.

لكن الملفت أن الفيلم، رغم فشله المحلي، أُعيد دبلجته إلى اللغة الفارسية تحت عنوان "خطاكاران"، وعُرض في دور السينما الإيرانية، بعد دبلجتها كاملة إلى الفارسية، أي إن فريبا خضعت لطبقتين من محو الصوت: مرة في القاهرة حيث

استبدل صوتها للمصري، ومرة في طهران حيث استبدل صوتها للفارسي. هنا يظهر وجه آخر للسينما العابرة للحدود، لا بصفتها أداة توحيد، بل منتج يعاد تشكيله بحسب هوية السوق المتلقية. فبين مصر ما بعد النكسة، وإيران ما قبل الثورة، كان "طريق الخطايا" تجسيداً لمفارقة عميقة: فيلم لا يحمل عمقاً فنياً، لكنه يوفر اليوم وثيقة تاريخية عن لحظة عابرة حاولت فيها السينما أن تبني جسوراً بلغة التسويق، لا بلغة الفن.

فيلم "طريق الخطايا"، التجربة الأبرز لفريبا خاتمي، جمع بين حضورها وإيلوش وإسماعيل ياسين في لحظة سينمائية جمعت شخصيات وثقافات مختلفة

بعيداً عن الشاشة، لم يكن حضور فريبا خاتمي محصوراً في الأدوار التي أدّتها، بل في الصورة التي شكّلتها لجسد الأنثى الإيرانية في المخيال العام. في زمن كانت فيه النساء الإيرانيات في طهران يختبرن مرحلة تحرّر مظهري متسارع، حيث صارت الموضة رمزاً للمواكبة والانتماء إلى عالم "متوسطي حديث"، جاءت فريبا نموذج بصري مكثف لذلك العصر: شعر مرفوع بعناية، مكياج ثقيل متأثر بالمدرسة المصرية والفرنسية، نظرات مستقرة نحو الكاميرا، "الميني جوب"، وفساتين سهرة تكشف أكثر مما تخفي.

إعلان فيلم "طريق الخطايا" في النسخة الفارسية

إعلان فيلم "طريق الخطايا" في النسخة الفارسية

كانت صورها في الإعلانات المرافقة لعرض الأفلام في إيران تُستخدم لا لتسويق العمل فحسب، بل لترويج نمط جمالي جديد: المرأة الإيرانية بوصفها امرأة "شرقية-غربية" ممزوجة بالألوان الصاخبة والإثارة الرصينة. لم تكن فريبا من نجمات الصف الأول، لكنها أسهمت، من حيث لا تدري، في تشكيل تصورات الطبقة الوسطى الإيرانية عن الأناقة "القابلة للتصدير"، وهي أناقة تقع في مكان ما بين سعاد حسني الماضية وملامح الأنوثة اللاحقة في ثقافةِ النجومية العربية.

ربما لهذا السبب، ظلت صورتها راسخة في بعض مجلات الموضة الإيرانية، وفي ذاكرة بصرية جزئية لجيل ما قبل الثورة؛ جيل يتذكّر طهران كمدينة كانت تتحدث بلغة السينما، قبل أن تُصادر منها الشاشات.

إن قيمة تجربة فريبا خاتمي في السينما المصرية تكمن في قدرتها على إيضاح الإمكانات الكامنة للتبادل الثقافي بين شعوب المنطقة، خاصة بين الإيرانيين والعرب، والذين يجمعهم تراث تاريخي وحضاري مشترك رغم اختلافاتهم السياسية. ومع ذلك، بقيت هذه الإمكانات في إطار ضيق بسبب غياب المشروعات الجماعية التي تعالج مشاغل فكرية وجمالية شاملة، وبسبب اشتداد الظروف الإقليمية التي حالت دون انفتاح واسع على ثقافة الآخر.

لم تكن تجربة فريبا خاتمي امتداد لرؤية بعيدة المدى بقدر ما مثلت نشاط إنتاجي سريع، يهدف إلى إرضاء حاجة السوق لتحريك عجلة الإيرادات. لذلك، لم تنضج التجربة فلم تقدم حركة واضحة المعالم تستطيع، على سبيل المثال، ردم الهوة بين الجماهير العربية والإيرانية وتدشين "تيار سينمائي مشترك" قوامه تبادل الخبرات الفنية والفكرية.

فريبا خاتمي علی غلاف مجلة الشبكة اللبنانية 1968

فريبا خاتمي علی غلاف مجلة الشبكة اللبنانية 1968

في نهاية المطاف، تكتسب تجربة فريبا خاتمي في السينما المصرية في أواخر الستينيات طابع رمزي، فهي تعكس تعثر مركب للسينما المصرية واقتصادها في مرحلة ما بعد النكسة، كما تكشف عن مساع كانت جريئة حينها، للتغلب على القيود المادية عبر دمج مواهب أجنبية في الأفلام المصرية. ومع أن تلك التجربة لم تخلف إرث فني عميق أو تشكل تيار سينمائي بديل، إلا أنها صارت وثيقة حية حول فترة من التحولات الكبرى التي اجتاحت المنطقة، بل وحول إمكانية السينما في أن تكون مرآة لأزمات المجتمعات وأحلامها.

يبقى السؤال قائماً حول مدى فعالية توظيف ممثلين من دول الجوار في إثراء المشهد السينمائي المحلي، وهل يمكن لمثل هذه المحاولات، إذا خضعت لتخطيط مدروس وأسندت إلى نصوص ذات رؤية، أن تحدث انفتاح حقيقي على ثقافات دول الجوار؟ الإجابة ما زالت معلقة، وإن كانت التجربة التاريخية لهذه الأفلام تحثنا على إعادة النظر في معادلة الربح والخسارة، وكذلك في دور السينما كقوة معنوية توحد التجارب الإنسانية المشتركة.

رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.

لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.