تشكلت الأحداث في التاريخ العربي الإسلامي بتأثير من عوامل الصراع بين قبائل المسلمين الأوائل وأسسها السياسية والاقتصادية والثقافية. فآراء الفِرق الكلامية التي وصلتنا هي في لبها مواقف سياسية لمجموعات من البشر من واقعهم.

لذلك، فإن أسماء فِرق المتكلمين التي شاعت كانت مرتبطة بوقائع تاريخية سياسية في الغالب: مجموعات من بشر شايعت، أي ساندت، علي بن أبي طالب ضد خصومه، أُسموا في ما بعد "شيعته"، أو مجموعات من بشر آخرين "خرجت عليه"، أي تمردت وثارت، فأطلق عليهم "خوارج" في ما بعد، أو مجموعات أخرى، "معتزلة" أو "مرجئة"، أو غالبية من مسلمين لم يكن لهم موقف مساند للمتصارعين أو معارض لهم، وكانوا يساندون فقط المنتصر، ويبررون ما حدث في الواقع وهم مَن تشكل منهم ما أسمي بـ"أهل السنة والجماعة"، ضد أهل البدعة، إلخ.

وفي مراحل تاريخية تالية أصبحت تُنسب الفرقة إلى أسماء أشخاص: كالأزارقة والصفرية والزيدية والإسماعيلية، والأشعرية والماتريدية، إلخ.

تعالي المذاهب على الواقع

ورغم هذا المنبع السياسي لهذه الأفكار وتلك الأنساق، تعالت هذه المذاهب على الواقع لاحقاً، عبر عمليات من نقل أفكارها إلى مستوى الإطلاق، لتصبح معتقدات المذهب التي صاغها بشر مُطلَقات خارج الزمان والمكان.

ووصل الأمر إلى مجرد إنتاج قالب جامد من التقليد داخل كل مدرسة فكرية، عبر تقليد الأئمة السابقين، وأصبحت مذاهب علم الكلام، البشرية المنبع، والتي هي آراء ورؤى إيمانية إنسانية، بل وحولها خلاف، أصبحت عقائد ثابتة واضحة، وصارت هي "صحيح الدين" الذي تعاقب السلطة مَن يخالفه أو يعتقد بغير تصوراته.

هكذا، صار الأمر أمر امتلاك يقين، وتحوّل "علم الكلام" من مباحث في الإيمان إلى "علم لأصول الدين"، ثم إلى "علم توحيد"، علم عبارة عن عقائد ثابتة واضحة حاسمة، ومجرد قالب ودوغما راسخة. وأصبحت هذه التصورات البشرية "معلومة من الدين بالضرورة"، وأي مخالف لها كافر ومارق عن "حياض الدين" وعن "إجماع الجماعة"، وبتعبير المعاصرين، صار "خائناً" للدولة وللمجتمع.

وخلال محاولات المسلمين عبر تاريخهم إيجاد ضوابط، يضبطون بها السلوك في مجتمعاتهم، كان يتم الاعتماد على العرف وعلى التقاليد البدوية المتوارثة، لكن مع تعقد الحياة والخروج من الحجاز واتساع نفوذ المسلمين السياسي، ظهرت أمور مستجدة تحتاج إلى ضوابط أخرى، فظهر السعي إلى استخراج ضوابط من كلام المصحف طوال الوقت.

لكن القرآن بطبعه متعدد المعاني لاعتماده على التعبير بالإيجاز الأدبي المتعدد الدلالة، ولذلك كان ساحة لأفهام مختلفة. وزاد من ذلك أيضاً طريقة جمع وترتيب المصحف، والتوتر بين جنابات عباراته اللغوية وآياته المختلفة، وكذلك تحوّله من خطاب شفاهي التداول على مدار أكثر من عقدين من الزمان، إلى نص مكتوب بين دفتين. لذلك، كان البحث عن مصادر أخرى يتم الاعتماد عليها، كمصادر لضبط السلوك في المجتمع.

تعددت المذاهب الفقهية لعشرات المذاهب، بتعدد اختلاف المصادر التي تعتمدها كمصادر لها. اندثرت معظم هذه المدارس الفقهية، لعوامل تاريخية وسياسية واقتصادية في الأساس، وما تبقّى منها، كمذاهب فقهية وصلتنا، هو ثماني مدارس: الزيدية، الإباضية، الجعفرية، الحنفية، المالكية، الشافعية، الحنبلية والظاهرية.

واتسعت مصادر الأدلة إلى ما يزيد عن أربعين مصدر: "مذهب الصحابي"، "شرع من قبلنا"، "دليل الاستحسان"، "المصالح المرسلة"، "الاستصحاب" ، "سد الذرائع"، "العرف"، "الاستقراء"، "عمل أهل المدينة"، دليل "رؤية النبي"، دليل "ما يرويه آل البيت" عند الاتجاهات الشيعية، إلخ.

وبدأ هذا الزخم الفكري في الانحصار عبر ممارسة القواعد الفكرية والأصول، التي صاغها الإمام الشافعي (150هـ-204)، عندما أصّل الفقه. فانحصرت المصادر المتعددة، وانحصر التعدد والتنوع في أربعة مصادر لضوابط السلوك: الكتاب والسنّة والإجماع والقياس، وهي مصادر انتهت في الفعل إلى مصدر واحد وحيد، هو النص وسلطة النص.

المذاهب والسلطة

العامل الآخر لانحصار التعدد والتنوع الفقهي هو سعي السلطات السياسية المختلفة، عبر التاريخ، لمحاولة توحيد طرق الفقه، بحثاً عن قواعد واحدة تُفرض على الجميع من خلال قضاء تُنفِق عليه السلطة، من خلال قاضٍ للقضاة.

وكانت تولية قاضي قضاة من مذهب معيّن، تعطي فرصة لأصحاب هذا المذهب في الانتشار، عبر إيجاد وظائف وأعمال لهم كقضاة أو وعاظ، كما جرى مع المذهب الحنفي في عهد هارون الرشيد، بتولية أبي يوسف، تلميذ أبي حنيفة، قاضيَ قضاة، وكما فعل الأيوبيون مع مذهب الشافعي في مصر بعد القضاء على حكم الفاطميين، أو ما فعلت دول المغرب العربي والأندلس مع مذهب مالك، أو تبني الدولة العثمانية للمذهب الحنفي كمذهب للقضاء الفقهي (الشرعي)، وتبني الدولة الصفوية في إيران المذهب الجعفري، إلخ.

هكذا، تحوّلت المذاهب الفقهية إلى قلاع يقوم أصحابها بحمايتها من غارات المذاهب الأخرى، كموقف رافض للرأي الآخر ولأي جديد.

"في ظل هذه الدولة، وعبر بنيتها، تشكل الفقه وتأسست مذاهبه، فأصبحت المذاهب أبنية فكرية قائمة على التمييز بين الأفراد، وأصبح جهد الفقيه في الغالب، هو إبراز ما يميّز الذكر عن الأنثى..."

كانت جهود أحمد بن حنبل (164هـ-241) رد فعل على استخدام طرق المتكلمين ومنطقهم في مسائل الفقه. وفي محاولة منه لتبسيط أمور الفقه التي أصبحت أحاجي فكرية وألغازاً منطقية، من وجهة نظره، مع التمذهب النسقي وقواعده الفكرية، حاول أن يعتمد النص المباشر، ويعتمد فهمه اللغوي المباشر، حتى شاع أن ابن حنبل ليس إمام مذهب بل مُحدِّث، فهو جمع المرويات، ثم قسمها على أبواب الفقه، وهو تقريباً نفس التوجه الذي سار عليه جامعو مرويات الأحاديث مثل البخاري، وغيره، بجمع المرويات وتصنيفها حسب أبواب الفقه.

لكن لب الجهد الحنبلي كان مواجهة التعقيد المذهبي "الكلامي" للفقه، والذي لا يفهمه سوى الخاصة من الناس. توجّه إلى نهج يفهمه عوام المسلمين، فلا يحتاجون في فهمه إلى جهود فكرية نظرية واستنباطية معقدة، أي الفهم اعتماداً على العودة إلى فهم النبي والصحابة والمسلمين الأوائل بدون تعقيد.

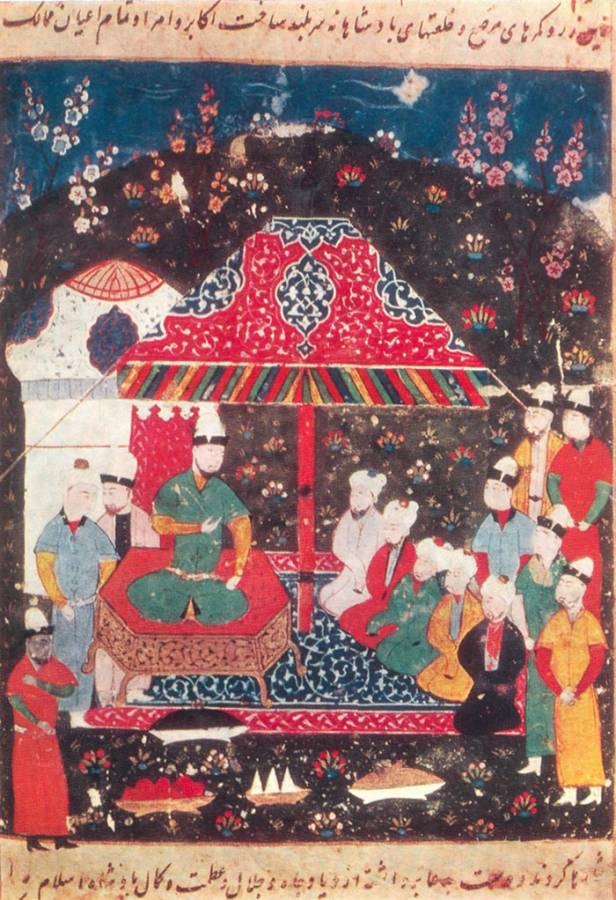

مخطوطة تنسب إلى أحمد بن حنبل

مخطوطة تنسب إلى أحمد بن حنبل

نفس التوجه سار فيه المذهب الظاهري، وإنْ كان على طريقته، لكن ما يجمع بين المذهب الظاهري وبين جهود أحمد بن حنبل أنه كانت رد فعل على الاستغلاق المذهبي، فكان نقد ابن حزم (384هـ-456) شديداً للمذهبية الفقهية.

وكذلك الأمر بالنسبة إلى توجه ابن تيمية (661هـ-728) في الصياغات التي صاغها للمذهب الحنبلي كلامياً وفقهياً، كتوجه ضد التقليدية المذهبية التي أصبحت قوالب جامدة اعتمدت على المنطق الأرسطي، وهو منطق حسب تصوراتهم نبع في ثقافة "وثنية" ومن هنا نقد ابن تيمية لمنطق أرسطو، وإنْ كان في سجاله مع فرق كلامية يستخدم حجج كل فرقة ضد خصومها، فيوظف حُحج المعتزلة ضد الأشاعرة، إلخ.

هذا التوجه النصوصي سعى أيضاً للخروج من أسر ثنائية الخاصة والعامة في الفكر، والتي جسدتها مذاهب علم الكلام ومذاهب الفقه واتجاهات المتصوفة والشيعة، إلخ. فسعى أهل ظواهر النصوص إلى إيجاد فهم واحد، عام، مباشر، لا يحتاج إلى أنساق المذاهب في التفكير ولا إلى طرق المنطق في التعليل.

رسم لغازان، سلطان التتار الذي قابله ابن تيمية سنة 699 هـ.

رسم لغازان، سلطان التتار الذي قابله ابن تيمية سنة 699 هـ.

حاولت اتجاهات صوفية أن تخرج من أسر وضيق الرؤية الفقهية التي اختصرت القرآن في واحد على 12 من آياته فقط، في ما أسمي آيات "الأحكام". حاول المتصوفة الاعتماد على القراءة الرمزية للنصوص المرقومة وليس فقط القراءة اللغوية ولا المجازية، ومحاولة ربطها بنصوص آيات الكون المخلوقة، وعبر ثنائيات الظاهر والباطن، والحقيقة والشريعة.

وكذلك، كانت هناك اتجاهات أخرى لغوية وبلاغية حاولت أن تصل من الآيات إلى بلاغة وجمال في الخطاب القرآني، عبر ربط نصه بديوان العرب من الشعر، واتجاهات أخرى فلسفية كانت تحاول ربط معرفة وحكمة الأسبقين من الأمم الأخرى، وخصوصاً تراث اليونان، مع منطوقات المصحف بدلالات الخطاب القرآني.

"تضخمت ذواتنا الفكرية وأصبحنا نمتلك الحقيقة مطلقة، ‘حقيقة’ تصلح في كل زمان وفي كل مكان، وصرنا نرى ‘الإسلام’ كتصور مطلق، ومَن يعارض أو يعيد النظر في التصورات الشائعة، يصبح خطراً وعدواً، ومتآمراً مع الأعداء ضد ‘الأمة’ وضد ‘الإسلام’"

باختصار، كانت هناك عند التراثيين رؤى كلامية تعطي تصورات عن الوجود، وعن الكون، وعن المعاد، ورؤى أخرى فقهية تحاول أن تبني ضوابط لسلوك المسلمين في علاقاتهم مع الله أو علاقاتهم مع بعضهم البعض، ورؤى ثالثة صوفية/ عرفانية، ورؤى غيرها: بلاغية، وفلسفية. وكل هذه الرؤى كانت تغذي بعضها بعضاً، في فترات التمدد والانتشار.

لكن مع الدخول في عصور التقليد والترديد، تجمّدت المذاهب والأنساق الفكرية وتوارت إلى خلفية المشهد الثقافي الرؤى الصوفية، والكلامية والفلسفية، والبلاغية واللغوية، لتتصدر رؤية فقهاء المذاهب للعالم حياتنا الفكرية، ولندخل مرحلة التجمد المذهبي، باسم إسلام الشريعة.

هل الرؤية الفقهية للعالم ضد الآخر؟

مذاهب الفقه التي استمرت ووصلت إلى عصرنا هي أنساق فكرية تأثرت بمنابع ثقافية. ورسمت تلك المنابع صورة معيّنة للحياة البدوية، كحياة تقوم على فكرة الأصل وأهميته في التمييز والتراتب بين البشر.

وهذه المذاهب أيضاً تشكلت كآراء فكرية في ظل الدولة الإمبراطورية، دولة الغزو والغنائم، دولة الخراج والجزية، دولة التعدد اللغوي والثقافي والعرقي، بل والديني، دولة وظائف السلطة فيها تقريباً كانت تنحصر في توفير خدمة الأمن من الغزو الخارجي وكذلك تقديم خدمة الأمن العام الداخلي في صورته الأولية. لكن احتياجات الفرد اليومية لم تكن من مسؤوليات السلطة. وكانت تركيبة السلطة فيها تقوم على أهمية قيمة "الأصل" وأفضليته ونقائه، وهذا ليس عند العرب ولا المسلمين فقط وحدهم، بل كانت هذه الصيغة تقريباً هي نفس البنية الإمبراطورية للسلطة في ثقافات مختلفة في نفس العصور، بنية قائمة على التمييز.

في ظل هذه الدولة، وعبر بنيتها، تشكل الفقه وتأسست مذاهبه، فأصبحت المذاهب أبنية فكرية قائمة على التمييز بين الأفراد، وأصبح جهد الفقيه في الغالب، هو إبراز ما يميّز الذكر عن الأنثى، في أنصبة الميراث، وفي شروط الطهارة، في العبادات وفي حدود العورة، إلخ، وكذلك التمييز بين البالغ والقاصر في ضوابط السلوك وفي العبادات، التمييز بين الحر والعبد في المعاملات، التمييز بين المسلم وغير المسلم، بل تمييز على حسب الطبقة الاجتماعية، في الكفاءة للزواج مثلاً، فالزواج ليس علاقة بين فردين بل علاقة بين عائلتين بل وبين قبيلتين، ويمكن أن يتم فسخ عقد بين رجل وامرأة على غير إرادتهما، لشكوى أسرة أو قبيلة ضد العقد، لعدم كفاءة أحد الزوجين للآخر وللضرر الذي سيلحق بشرف القبيلة ويؤثر على زواج البنات فيها في المستقبل، وهي نفس البنية التي ما زالت تعمل حتى الآن في بعض محاكم بعض بلاد العرب الفقهية "الشرعية".

هذه الطبيعة التمييزية لأنساق المذاهب الفقهية، حين يُضاف إليها تأثير عصور التقليد والاجترار، عصور استبداد السلطة بتبنيها مذهباً معيّناً وفرضة بقوة سلطتها، سواء بحد السيف أو بإغراء ذهب السلطان، أنتجت تحوّل المذاهب الفقهية عند المسلمين إلى بنى فكرية ترفض الآخر، أي آخر، الآخر الديني، والآخر في المذهب العقيدي، بل الآخر في المذهب الفقهي السنّي ذاته، حتى أن الأمر كان يصل إلى النقاش حول جواز عقد زواج بين حنفية ومالكي، فإنْ تزوجا فأي مذهب منهما سيكون له السيادة في العقد؟

وأيضاً، كانت تقام في المسجد الواحد أكثر من صلاة جماعة لاختلاف شروط صحة الصلاة بين مذهب وآخر، وكان يتم الشجار داخل مساجد القاهرة في صلاة الفجر حول دعاء القنوت بين الشافعية والمالكية. فالبنية الفقهية التي وصلتنا في نهايات القرن الثامن عشر كانت قائمة على التمييز بين الأفراد، وهي بنية ضد الآخر، كل الآخر المخالف.

هذه الضدية للآخر في المذاهب الفقهية حوّلت المذاهب في عصور التقليد إلى حصون فكرية، مدججة بالقواعد الفكرية للحماية من غارات الأعداء، ومن تأثير تغيرات الزمان والمكان، فتكونت قواعد لحماية المذهب والدفاع عنه قيّدت التفكير داخل كل مذهب، وتكونت قوالب فكرية جامدة يدافعون بها وعنها بكل استماتة، قيود وثبات رسّخ منهما طول عصور التقليد والنقل والتحشية والشرح، والتقرير واتباع أئمة المذهب الأوائل.

تشكلت قوالب جمود مثل "ثوابت الدين" و"المعلوم من الدين بالضرورة" و"لا اجتهاد في ما فيه نص" و"قول الحاكم يقطع الخلاف" و"ليس للعامي مذهب"، ما حوَّل ساحات الجامع الأزهر وأروقته إلى شبه ساحات حربية بين أصحاب كل مذهب والمذاهب الأخرى بين كل فترة وأخرى، صراعاً على النفوذ وعلى الوظائف وعلى ريع الأوقاف وعلى الجراية والرواتب.

السمة الثانية التي وسمت الأنساق الفقهية هي أن رؤاها أصبحت جزئية، فقد ركّزت على العلاقة بين المؤمن وبين الله، من خلال أبواب ضخمة للعبادات في الفقه، من إيمان وطهارة وصلاة وصوم وحج، إلخ، وكذلك ركزت على العلاقة بين المسلم وبين آخرين من خلال أبواب المعاملات في الفقه، من زواج وطلاق وبيع وشراء وميراث ووقف، إلخ.

حدث تضخم كبير في فقه العبادات، وصغر نسبي في فقه المعاملات في مدونات الفقه. لكن أصبحت المنطقة الواصلة بين الفرد وبين الحاكم، أو بتعبير آخر المساحة بين الفرد وبين السلطة، صغيرة الحجم جداً وهشة في أنساق مذاهب الفقه، ومثلها المساحة التي تتناول فيها المذاهب الفقهية معاملات العلاقات بين الدول وبعضها البعض، أو بين السلطات وبعضها البعض، مساحة تكاد أن تختفي تماماً، في أنساق مذاهب الفقه عند المسلمين.

وحتى حينما ظهرت كتابات في "السياسة الشرعية"، كانت تحاول أن تسد عجزاً في أنساق الفقه التقليدية في التعامل مع ما هو عام وما يقع في المساحة بين الحاكم والمحكوم. لكن هذه الكتابات كانت مجرد عملية تصوير للواقع كما حدث، ولم تكن عملية تأصيل فكري ولا عملية اجتهاد فقهي من النصوص أو من مصادر الفقه، التقليدية.

هذه الرؤية التمييزية وتلك الضدية ضد الآخر المختلف، وبالإضافة إلى الجزئية في الرؤية التي صبغت الأنساق الفكرية الفقهية المذهبية، تصدرت المشهد الفكري في مجتمعات المسلمين مع عصور الشرح والتكرار، وتراجعت الرؤى الأخرى: الكلامية والصوفية والفلسفية والبلاغية إلى خلفية المشهد، في حياة مجتمعات المسلمين الفكرية.

وتم اختصار الفكر والعلوم عند المسلمين في الرؤية الفقهية للعالم فقط. وهي رؤية توارت داخلها أيضاً مساحات التنوع التي كانت تظهر في "المستحب" و"المكروه" و"المباح"، ليتنحصر المشهد الفقهي داخلها في ثنائية حدية بين "الواجب و المحرم"/ "الحلال والحرام"، في نظرة ترى الحياة إما "لوناً أبيض أو لوناً أسود"، إما "صواباً أو خطأ"، وفقط.

وكذلك، تحوّل الفقه من كونه مجرد رأي ضمن آراء غير مُلزمة، إلى أن تُصبح منظوماته عبارة عن منظومات فكرية سلطوية، قائمة على السعي إلى السيطرة وفرض النفوذ وممارسة سلطات، حتى ولو كانت ناعمة، باسم الدين، وباسم "الشرع"، ولتصير في عصرنا عملية فرض سلطوية، جبراً، باسم تطبيق الشريعة وحماية حقوق الله.

الأمر الآخر هو أن الآراء الفقهية أخذت شكل مُطلقات وهيئة مقدسات، لا تجوز إعادة النظر فيها، ومَن يفكر في إعادة النظر في أي منها، فقد أنكر "معلوماً من الدين بالضرورة" أو صار "مبتدعاً".

تضخمت ذواتنا الفكرية وأصبحنا نمتلك الحقيقة مطلقة، "حقيقة" تصلح في كل زمان وفي كل مكان، وصرنا نرى "الإسلام" كتصور مطلق، ومَن يعارض أو يعيد النظر في التصورات الشائعة، يصبح خطراً وعدواً، ومتآمراً مع الأعداء ضد "الأمة" وضد "الإسلام" وضد "النبي"، وجزءاً من "المؤامرات" التي تُحاك صبح مساء، من كل جانب ومن كل طرف، لمحاربة كلمة الحق.

بهذه البنية الفكرية وبهذه الرؤى وتلك التصورات في فكرنا الديني، كبنية فكرية ضد الآخر كل الآخر، التقينا بخطر حداثة أوروبا في نهايات القرن الثامن عشر الميلادي (الثالث عشر الهجري).

رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.

لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.