هذه ليست قصّتي، إنما قصّة صديقة لي، وأكتبها بالنيابة عنها.

لقد انقلبت حياتي رأساً على عقب، كأنني حُملت من على الكرة الأرضية وحُجزت في كوكب آخر، رغم أنني فقط انتقلت للعيش في بلد مجاور لمسقط رأسي، إذ لا يفصل بينهما سوى حدود، وعدد من حواجز لا أعرف متى سأتمكن من اجتيازها مرّة أخرى، وما يزيد من غرابة هذا الكوكب الجديد، أقصد "البلد"، أنني وللأسف، لم أستطع أن أصطحب معي إليه أحداً ممن أحب، سوى الذكريات والصور، وشخصيّتي التي تتناقض مع الغالبية هنا، وهذا كلّه لأنني وقعت في الحب دون سابق إصرار وترصّد.

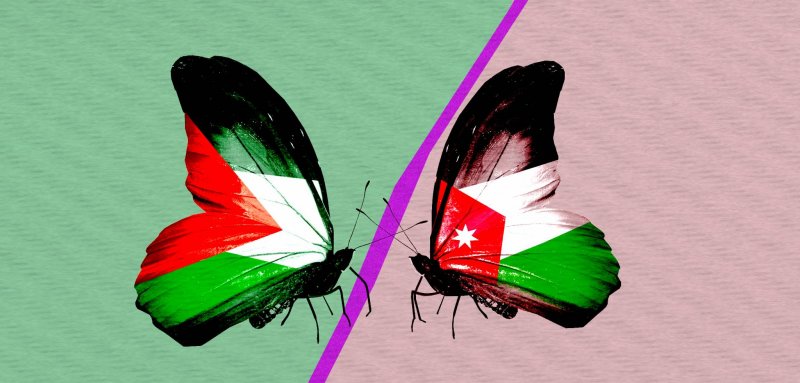

236 كيلو متراً فقط تفصلني عن عائلتي، أي ثلاث ساعات و54 دقيقة في السيارة بشكل تقديري بين رام الله وعمّان، إن قطعتها سأعيدُ لرئتي الهواء الذي لطالما أنعشها، لكنّني لن أستطيع فعل ذلك، ويؤسفني أن السبب الوحيد هو أنني أحببت شخصاً من فلسطين، وأنا أحمل الجنسية الأردنيّة، لا الفلسطينية ولا حتى الأجنبية، وها أنا أدفع ثمن "ارتكابي لهذه الجريمة" منذ قرابة الثلاثة أعوام، وليست لدي أدنى فكرة عن الوقت الذي ستعلن فيه الحدود براءتي، وتدرك بروتوكولات الدول بأنني أحببت رجلاً لم يجعلني أندم على ارتكابي لهذا الجرم بدافع أن أكون معه!

كل الأحداث المهمّة التي عشتها منذ ذلك الوقت كانت ناقصة، ففي حفل زفافي مثلاً، كنت أبحث في الوجوه عن العيون اللامعة، عن أصحابها الذين ينظرون إلي بقلوبهم، كانت أمي وصديقتي المقرّبة هما عزوتي الوحيدة في اليوم الذي كان عليّ أن أصفه بـ "أسعد أيام حياتي"، فيما امتلأت القاعة بأهل العريس، وفي الجهة المقابلة، أنا وحبيبتاي الغريبتان فقط، في أكبر حدث خاص بي، والذي كان قد حدث أخيراً بعد تأجيل موعده الأول لثلاثة أشهر، بسبب عدم صدور التصاريح التي تسمح لي بالقدوم إلى البلد الذي يحمل ابني الآن جنسيته!

236 كيلو متراً فقط تفصلني عن عائلتي، أي ثلاث ساعات و54 دقيقة في السيارة بشكل تقديري بين رام الله وعمّان، إن قطعتها سأعيدُ لرئتي الهواء الذي لطالما أنعشها، لكنّني لن أستطيع فعل ذلك، ويؤسفني أن السبب الوحيد هو أنني أحببت شخصاً من فلسطين، وأنا أحمل الجنسية الأردنيّة، لا الفلسطينية ولا حتى الأجنبية، وها أنا أدفع ثمن "ارتكابي لهذه الجريمة"

وكنت أعتقد بأن ذلك سيكون أسوأ ما أمرّ به، لكن الأحداث تتابعت بشكل مخيف بين أعيادٍ دون زيارات مخصّصة لي: عيد الأم، أعياد ميلاد أفراد عائلتي، ذكرى يوم مولدي، والأصعب من هذا كلّه، حملي بابني الأول، تسعة أشهر من الخوف الذي ولّدته رهبة التجربة الأولى، تلك التي لم أستطع مواجهتها حتى حملته بين ذراعي، ورغم صعوبتها، إلا أن شيئاً غريباً تسلّل إلى روحي، شعور العائلة الذي أصبح يتسلّل إليّ من جديد مع كل حركة جديدة تصدر عن طفلي، لكنّني ومع هذا لا أزال غارقة في الكثير من العثرات التي كانت من الممكن أن تبدو أسهل لو كانت والدتي هنا، أو شقيقتي التي لطالما عشت معها طقوساً مشتركة، أو صديقتي الأقرب، بما أنني شخص غير اجتماعي بطبيعة الحال، أفضّل أن تكون لي دائرتي المغلقة فأبادلها لحظاتٍ حقيقية ،عوضاً عن سرب من الأشخاص، يرتدون أقنعة مهشّمة ويمتلكون صفة "الأصدقاء" دون أن يستحقّوها، وحيواناتي الأليفة التي اعتدت وجودها معي منذ طفولتي، وأشياء كثيرة أخرى يطول سردها ولا يمكنني عيشها بكامل حيويّتي السابقة.

وهذا التغيير الذي لم أعتده بعد، يذكّرني بأني لم أكن فتاة تفضل الاختلاط بالغرباء، ولا عيش المغامرات والتجارب الجديدة خارج حدود المنزل، لقد كانت حياتي قائمة بشكل كامل على عائلتي ومعها، فإن سألتني مثلاً عن أجمل ذكرياتي لأجبتك بشيء جمعني بهم، ولو فكّرت في حياة أريدها لنفسي، قبل أن أقع في الحب، لرسمت واحدة بالقرب منهم، لكنّه الحب الذي يجعلك تفعل الأشياء التي لم تتوقعها يوماً، كأن تضع نفسك في صندوق وتغلقه على نفسك، ثم تسلّم مفتاحه لشخص ما ليرميه بعيداً عنك، وبعد ذلك تظل تسأل نفسك: "من أغلق الصندوق؟ وكيف لي أن أخرج منه دون أن أفقده!".

أحياناً كثيرة، وأنا أجلس مع نفسي، أفكّر بالمضحك المبكي في قصّتي، فمثلاً طفلي الصغير لم يكمل عامه الأول بعد، ولكنّه رغم ذلك يستطيع السفر والعودة دون أن يضطر للتخلّي عن شيء يحبّه، ودون تقديم تنازلات قد تغيّر مسار حياته، أما أنا التي أبلغ من العمر 26 عاماً، فمجبرة على التخلّي لأختار، فحينما وضعت أولى خطواتي في فلسطين، كنت قد تخلّيت مجبرةً عن العودة إلى الأردن ولو بزيارة قصيرة، وعن تبادل الزيارات مع عائلتي التي لم تخطُ باب بيتي بعد، وإن فكّرت بالسفر إليهم سأكون قد تخلّيت عن أمل العودة إلى منزلي ومنزل زوجي وطفلنا الصغير، وهذا ما يجعلني أقف بالمنتصف، بينما ألعن كتب اللغة العربية التي تغنّى فيها فخري البارودي: "بلاد العرب أوطاني من الشام لبغدان، ومن نجد إلى يمن إلى مصر فتطوان، فلا حد يباعدنا..." وأقف هنا إذ تُبطل الحدود التي حكمت عليّ بالتيه ما سيتبع في هذه القصيدة.

أحياناً، أفكّر بالمضحك المبكي في قصّتي، فمثلاً طفلي الصغير لم يكمل عامه الأول بعد، ولكنّه رغم ذلك يستطيع السفر والعودة دون أن يضطر للتخلّي عن شيء يحبّه، ودون تقديم تنازلات قد تغيّر مسار حياته، أما أنا التي أبلغ من العمر 26 عاماً، فمجبرة على التخلّي لأختار، فحينما وضعت أولى خطواتي في فلسطين، كنت قد تخلّيت مجبرةً عن العودة إلى الأردن ولو بزيارة قصيرة

لكنني مع هذا كلّه، أسست لنفسي حياة تشبهني بعض الشيء، مملكة خاصة تكبر شيئاً فشيئاً داخل منزلي الصغير، لحظات سعيدة وثقتها بحذافيرها، وبصمة لي في كل زاوية من البيت، فمثلاً يثيرني حائطنا الجديد ويشعرني بسعادة بالغة كلما نظرت إليه، فهو يجمع صوراً لأكثر الأفلام التي نالت إعجابنا، وتركت فينا شيئاً يدفعنا لأن نعيدها مرّة تلو الأخرى... هذه التفاصيل التي عشتها سابقاً واستمر في عيشها الآن، هي التي جعلتني أبدو على ما أنا عليه اليوم، هي هويّتي التي تستمر بالتعريف بي، ولربما.. لست أدري، لو أنني أحببت شخصاً من محيطي، لما كنت استطعت تأسيس بيت من الحب كالذي أسكنه، ولما أنجبت طفلاً يأخذ من وجهي نصفه العلوي ومن وجه أبيه نصفه السفلي، ليقتسم لنفسه من حبّنا الذي لا ينفذ مع كل ذرّة هواء تدخل إلى رئتيه، وربّما هذه التجربة تعلّمني مرغمةً أن أقدّس الأشياء التي أعيشها اليوم، لأنني إن تغيّر حالي سأشتاق إليها حتماً.

رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.

لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.