رواية بطلها الخيال، وقاتلها بحث القارئ باستماتة عن فكرة ثابتة. سيرة ذاتية عن الأماكن التي تطاردك وتطاردها، تفرّ منك وتفرّ إليها، تجرحك فتحكي عن جمالها بالدم الذي أسالته، عن الأماكن بوصفها أحجية سائلة، حرف علّةٍ تمطّه حتى تخسر صوتك متجاوزاً كل حروف الأبجدية. رواية تزخرف المرض وتقشّر جلود الألوان، تعلّم فنون التيه وتمجّد الخسارة. رواية ترفض التطبيع مع الموت فتستفيض في شرحه لئلا يفقد معناه، ومع ذلك يفقده؛ لأن القارئ حين يصل إلى ختام الرواية يكون قد جرّب كل أشكال الموت... والحياة.

المكان الرحّالة مُجهَضٌ لونيّاً

أنت في هذه الرواية طفل شقي، والمكان أرجوحة من حديد، يمتعك أنها تحملك إلى الهواء، إلى أبعد مما ترى عيناك، وتقذفك إلى الوراء، إذ تصفعك الهياكل العظمية التي سبقتك إلى التآكل والاضمحلال، وحين تترجّل عنها تتركك بيدين صدئتين صفراوتين بلون الموت والأزهار. الصدأ يغتصب طفولتك ويجرح مفاهيمك "اللّبنية" التي لم تنضج بعد.

المكان كما أسمّيه "مكان رحّالة"، لا يخلو من حذلقة زمانية، تجرّد الماضي من بطولته، الحاضر من سطوته والمستقبل من ضبابيّته. أماكن مائية هلامية لا تعرف السكون.

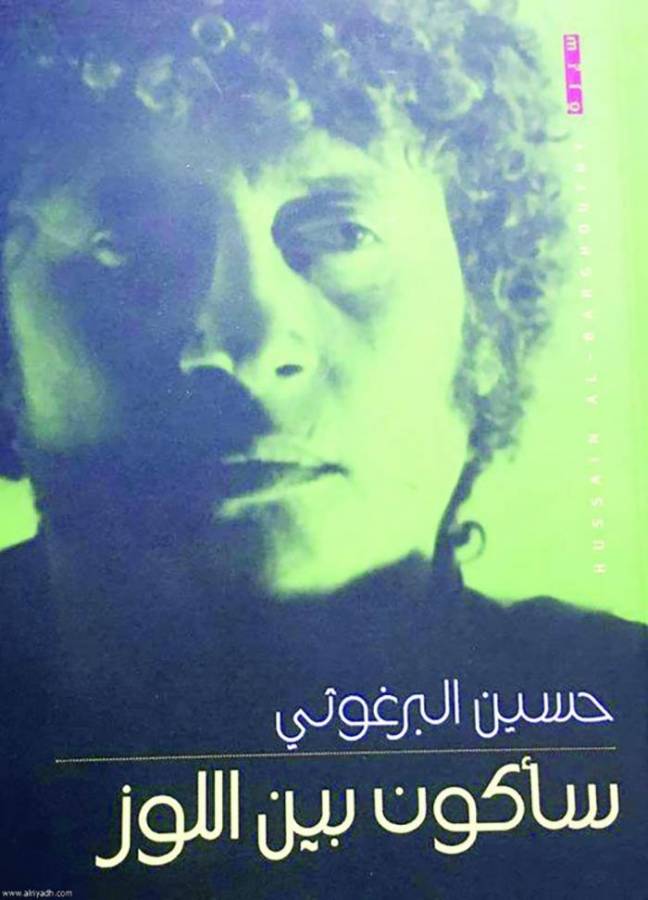

"سأكون بين اللوز"رواية لحسين البرغوثي بطلها الخيال، وقاتلها بحث القارئ باستماتة عن فكرة ثابتة. هي سيرة ذاتية عن الأماكن التي تطاردك وتطاردها، تفرّ منك وتفرّ إليها، تجرحك فتحكي عن جمالها بالدم الذي أسالته

يقول حسين البرغوثي في مقدمة الفصل الأول: "بعد ثلاثين عاماً، أعود إلى ريف رام الله، إلى هذا الجمال الذي تمّت خيانته، نفيت نفسي طوعاً عن بدايتي فيه واخترت المنفى...". يشرعن حسين الخسارة ويحتفي ببلادة النهاية وعبثيتها، فيعيش طوال الرواية داخل أماكن ممزقة تحتمل ثنائيات لانهائية، أماكن تفيض، تتمرَّد على جمودها ومحدوديتها، بدءاً من المشفى وليس انتهاء بالدير الجوانيّ وجنائن اللّوز.

وفي هذا صهر للمكان داخل الزمان، تشبّه به، تأليه له ورفع سينمائي لقيمة المكان الذي توقّف عن كونه مشهداً طويلاً مملاً تتنقّل فيه الأجساد والأشياء، وتحوّل إلى "مشاهد كرفانيّة" مرتحلة لا تعرف الثبات. مشاهد متقطّعة مزدحمة بالتفاصيل والروائح. بعضها مشبع لونيّاً وبعضها يعاني جوعاً إلى اللون والحياة.

يحكي عن مركز علاج السرطان على سبيل المثال، ويصف اللون الرمادي الذي يؤطر المركز وأقسامه "بالإجهاض المعماري"، لأنه غير مكتمل، غير ناضج، مشوّه، وصمة عار في تاريخ العمارة. ويسهب في الحديث عن هذا الجوع، متطرّقاً إلى الصحراء التي غمستها يد الله في لون أصفر مقيت، ميت، تحاول انتشال نفسها منه بإغراقه بالألوان، دون تنقيتها "الألوان" أو تشذيبها. مكان دبِق، عرَقيّ إلى حدّ تجفيف المرء جسدياً وروحياً، فتشعر بأن العلاج الكيميائي يحرق الروح أيضاً.

النبي البيدق وبيدق النبي

تأتي شخصية حسين لتدل على ما أسميته "الاستعلاء على المرض"، هناك خرق وهتك لثنائية السرطان والموت، السرطان والخوف. فالبرغوثي وإن كان بيدقاً على رقعة القدر فهو نبي على أرض كوبر، هنا تستنسخ روحه، يعاد تدويرها على هيئة ابنه "آثر" الذي كان بمثابة انتقادٍ "لحوح" للبلادة والمرض.

هنا، وأقصد كوبر مكانياً مرة أخرى، يتعلّم حسين الرقص الشعبي على أساطير الدير الجواني، فينتقي الأنغام التي تعجبه بمعيّة الذئاب والخنازير البرية، متجاهلاً نشاز الأصوات، ولولا تمرّده على السرطان وتقزيمه للموت لما عرف القارئ شيئاً عن ذلك.

ذات حسين البرغوثي في الرواية هي ذات تجريدية مولّدة للمعنى باستمرار، فهي لا تكتفي بسرد لغوي صوري للأماكن والشخوص والأحداث، بل تعرضهم من جانبي (الأنا والأنت)، فتارة هو حسين وتارة هو نحن في ضياعنا وتشتتنا وخوفنا وشغفنا

حتى حين لجأ حسين إلى الطب ليعرف مرضه، خمَّنوا أنه إما "الإيدز" أو "السرطان"، فقال: "السرطان وردة". ولا يكتفي بالاستعلاء على المرض فكرياً، وإنما لغوياً أيضاً، محوِّلاً بتعليقه هذا السرطان من فاعل في حياة البيدق إلى بيدق في حياة الفاعل، وليس أي فاعل، بل نبي حتى لو مات ستشرق الشمس إن ابتسم، وستحرد السماء، فتبثّ موجة من الأمطار إن غضب. والحقيقة، إن بداية الاستعلاء اللغوي لم تكن قضية المرض، بل العنوان نفسه "سأكون بين اللَّوز"، ما يحمله الحرف "س" من عجالة وركض نحو التحقق، بخلاف "سوف" الدالة على المماطلة والتلكؤ "لغوياً"، أما مجازياً فهو اعتراف صريح بأبديّته، لأن أشجار اللوز شَعرُ فلسطين الأخضر الكثيف.

في أماكن أخرى من الكتاب لا يتحدث حسين عن "نبوّته" بشكل مباشر، بل يرسل ضميراً غائباً أو جمعاً من الضمائر بدلاً منه، تعبيراً عن تخمته المكانية واللغوية بعد أن فاض إلى حد أنه صار في كل شيء، وأي شيء يُذكر بين السطور.

حسين النبي يحمل شخصية باحثة، متسائلة، شغوفة مثل سرده الذي كان حفراً في المبادئ واللغة والمشاعر والجائز وغير الجائز. محاولات بحث ساخرة، نهمة ولكنها لا تخلو من لامبالاة، غير ثابتة ولا تنشد حقيقة بعينها ولا تقصي أخرى. وفي مرحلة من مراحل القراءة تذوب الحقائق، تُلغى. ومن يحتاجها على أية حال؟

يثور حسين على النظام الرمزي اللغوي سرديّاً، فلا سلطة للغة على البرغوثي، ومن المعروف أن النظام الرمزي هو مجموعة القواعد والمبادئ التي ينبغي على أي شخص ناطق، سواء كان مفكراً أم غير مفكر، يمتهن الكتابة أم لا يمتهنها، أن يلتزم بها في صياغة مشروع أحاديثه اليومية.

ولعل هذا التعلّق الصارم من قبل الأشخاص بتعديل النحو ورصف الكلمات بدقة متناهية، لا يفسد الخطاب فحسب بل يقتله. وهذا ما رفضه حسين كشخصية وككاتب في آن بالاعتماد على لغة عدسيّة، أشبه بالكاميرا، ترسم صوراً بالكلمات، فتكون أقرب إلى التصوير السينمائي أو الصور "الفوتوغرافية". لغة حية لا تعرف التخشّب حتى في سرده حكايات الموت، يرسم مشهداً مفعماً بالحياة نصّياً، نكاية به وبالنظام الساكن البليد المعروف عن الموت لغوياً و"فيزيولوجياً".

نلاحظ أن "السردية العدسيّة" لدى البرغوثي تضحّي بالسياقات الحكائية المنتظمة لصالح الجماليات اللغوية والتمرّدات الذهنية والفكرية على الرتابة النصية.

الذات القُنفُذيّة وحبكة المتاهة

ذات حسين في الرواية هي ذات تجريدية مولّدة للمعنى باستمرار، فهي لا تكتفي بسرد لغوي صوري للأماكن والشخوص والأحداث، بل تعرضهم من جانبي (الأنا والأنت)، فتارة هو حسين وتارة هو نحن في ضياعنا وتشتتنا وخوفنا وشغفنا، وتارة أخرى هو المكان الخيالي الأسطوري الذي يتحوّل فيه من ذات واقعيّة إلى خيالية يعترف فيها بأنه نتاج "خيال الخيال".

لا ينتمي حسين البرغوثي إلا لهوامش الأشياء التي ينتمي إليها، فهو ابن الهوامش لا الأماكن ولا الأزمنة تملأ عينه

تغيّرات جذرية في الأنا وتشابه من الصعب فصله مع ديكارت والكوجيتو خاصّته "أنا أفكر إذن أنا موجود"، وديكارت بالمناسبة احتفى بكونه خالقاً للأحداث ومفكراً في سرديتها وماهيتها. ونرى ذوبان فكر حسين الروائي في كوجيتو ديكارت، حين نتصوّر الدير الجوّاني فلا نراه مجرد أرض، بل أسطرة مدروسة نقلها حسين من أعمق أعماق روحه وفكره. وهذا ما يحيلنا إلى "الذات القنفذية" التي تخلق مسافة بينها وبين الذوات الأخرى، فلا تستطيع الاندماج بإحداها لأنها مليئة بالشوك مثلها، لذا تكتفي بكونها ذاتاً مراقِبة متأمّلة، لا تكلّف نفسها مشقة التماهي مع الذوات الأخرى، وإنما تُلبس أي ذات غير ذاتها صفاتها هي، أفكارها، أحاسيسها، صورتها عن الكون وما فيه.

لا ينتمي حسين إلا لهوامش الأشياء التي ينتمي إليها، فهو ابن الهوامش لا الأماكن ولا الأزمنة تملأ عينه. لعله الوحيد الذي لا تنطبق عليه مقولة "لا يملأ عينه إلا التراب". وتصيب القارئ عدوى هذا الإبحار أوالترجُّل المستمر عن ظهر المكان والزمان، بما يغري القارئ للتماهي مع حسين الذي "يعيش خارج الزمان"، خارج دائريَّته، ويرفض العودة حتى لو دخل الجمل في سمّ الخياط.

بهذا الجنون نقرأ شخصية حسين الخارجة لا عن النظام الرمزي اللغوي فحسب، بل والخارجة عن أي نظام متعارف عليه كالولادة والموت. أما الحياة فليست أكثر من شرطة توضع على شاهد قبره للفصل بين تاريخي ولادته وموته.

أما خوارزميّة الحبكة فتميل إلى السلاسة ولا تحكم الشخصيات ولا تُلبسها رداء الذنب أو البراءة. ما من تسلسل هرمي للقيم التي على الشخصيات أن تلتزم بها أو تخضع لها، ولا داعي للبحث عن قيمة مطلقة "قد لا تكون موجودة من الأساس".

الحبكة في هذا العمل هي حالة البحث عن أصل المعرفة، مع ذلك ينتهي الكتاب فتعود من بحر كلماته مبتلّاً. وأقول هذا لأنني "قستُه على نفسي فقط". الشاهد من الأمر أن الحبكة المعرفية هي المتاهة بعينها، فهل قُدِّر للمرء يوماً أن يعاين المعرفة الحقة بأم عينه، أو حتى أن يتنسَّم نسيمها؟

الحبكة في رواية "سأكون بين اللوز" متاهة مرتحلة نحو المعرفة التي انفلتت من بين أصابعنا وسط انشغالنا في إيجاد معنى للنص المكتوب، وبحثنا عن تلفيقات تبرر هذا الضياع، فما أشبه الحبكة في هذه الرواية بحياتنا الواقعية

تتجلّى الحبكة أيضاً في متاهة العبث المعرفي، التنقيب عن الأفكار، داخلها وخارجها، والفكر عامة "جرثومة أبستمولوجية" هدفه تشتيت الأفكار المحفوظة سلفاً في الوعاء الاستيعابي الإدراكي للقارئ، وجعلها أفكاراً غير مقروءة، وعلى استعداد للارتقاء إلى مرحلة فكرية أعلى، تبحث وتتقصّى وتجهض الأفكار السابقة الميّتة على أجزاء. هذا ما يدفع القارئ إلى دقّ المعرفة كصورة بين صدغيه لتلتقط نتوءات الفكر العابرة وومضاته السريعة.

لا تراقب الحبكة ضياعنا بشماتة فتكتفي به، بل تكشف لنا ستار الماضي "زمانياً"، فنجده زمناً مفعماً بالحياة، نادراً ما يسرد شيئاً عن الموت "وإن كان دالّاً عليه". يسري باستمرار متفوّقاً على الحاضر؛ لأن الماضي الزماني الراوي للأحداث لا يجري أبداً في اتجاه واحد، وهذا ما يجعل الحاضر داخل الرواية "حاضراً انتحارياً" تموت الأحداث فيه باستمرار.

الحبكة إذن، متاهة مرتحلة نحو المعرفة التي انفلتت من بين أصابعنا وسط انشغالنا في إيجاد معنى للنص المكتوب، وبحثنا عن تلفيقات تبرر هذا الضياع، فما أشبه الحبكة في هذه الرواية بحياتنا الواقعية.

ثورة على السردية الموميائية

القارئ للأدب الحديث يستشعر مدى ضعف السردية في غالبية الأعمال الأدبية الجديدة، مدى دورانها حول نفسها، وركاكة صياغتها وسطحية تركيبها. باختصار هي أشبه بمومياء فارقتها الحياة، أو على وشك أن تفارقها. في كتاب "سأكون بين اللَّوز" انتعاش سردي، تعرية للخرق البالية التي تلف أجساد السرديات الميتة، نخر لما تبقّى من عظام الكلمات المستهلكة التي تقيّد السردية وتقوقعها داخل تركيبة لغوية واحدة، برتم صارم من الدلالات. يشجّع حسين في روايته على قتل مومياء السرد واللغة، عليها أن تموت، أن تتحلّل أو توارى؛ لأن التواري على صعيد الأجساد أو الأشياء أو النصوص، هو الشَّكل المطلق للوجود. على اللغة أن تتحرّر وتعيش خارج إطاراتها.

سخر حسين من السرديات القديمة الميتة باستحضار سرديات جديدة، وثبيّة، طفولية، تُغري القارئ وتجذبه إليها وإلى ما تضمره من متاهات يدخلها عن طيب خاطر. هنا يسير المرء حافياً ويتعلّم التصوّف الروحي واللغوي، توليد المعاني ونبش المعاجم، تقشير التكلّسات الفكرية والمعرفية العالقة في الذهن.

ولعل إصرار بعض الكتّاب على ثنائية السياق واللغة، بمثابة اعتداء صارخ على اللغة باعتبارها الأساس، بينما السياق مجرّد أداة لضبط البنية الكلية للرواية أو لتقييد مسار الأحداث بما يضمن نهاية منطقية للعمل الأدبي، تحت إشراف اللغة وسيادتها؛ للافتخار بسيرورتها اللامتناهية/ الماحقة.

السياق لا يختلف عن النظام/ البناء الرمزي الذي يقوقع اللغة ويحصرها داخل إطار معين بهدف تعرية النص من غموضه، وفي هذا إجحاف بحق اللغة وتقزيم للإبداع لم يعجب حسين فقتله.

عن الكاتب:

الشاعر والمفكر حسين البرغوثي، ولد في قرية كوبر قضاء رام الله، درس العلوم السياسية واقتصاديات الدولة في جامعة بودابست للعلوم الاقتصادية في هنغاريا، كما حصل على البكالوريوس من جامعة بيرزيت، توفي في الأول من أيار عام 2002. كتب العديد من الأعمال الأدبية النثرية والشعرية، منها: "الضوء الأزرق"، "الفراغ الذي رأى التفاصيل"، "الضفة الثالثة لنهر الأردن"، "ما قالته الغجرية وسقوط الجدار السابع: الصراع النفسي في الأدب".

رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.

لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.

انضم/ي إلى المناقشة

جيسيكا ملو فالنتاين -

منذ يومجميل جدا أن تقدر كل المشاعر لأنها جميعا مهمة. شكرا على هذا المقال المشبع بالعواطف. احببت جدا خط...

Tayma Shrit -

منذ يومينمدينتي التي فارقتها منذ أكثر من 10 سنين، مختلفة وغريبة جداً عمّا كانت سابقاً، للأسف.

مستخدم مجهول -

منذ 3 أيامفوزي رياض الشاذلي: هل هناك موقع إلكتروني أو صحيفة أو مجلة في الدول العربية لا تتطرق فيها يوميا...

مستخدم مجهول -

منذ 3 أياماهم نتيجة للرد الايراني الذي أعلنه قبل ساعات قبل حدوثه ، والذي كان لاينوي فيه احداث أضرار...

Samah Al Jundi-Pfaff -

منذ 4 أيامأرسل لك بعضا من الألفة من مدينة ألمانية صغيرة... تابعي الكتابة ونشر الألفة

Samah Al Jundi-Pfaff -

منذ 4 أياماللاذقية وأسرارها وقصصها .... هل من مزيد؟ بالانتظار